中國的中東外交政策日益成熟

余國慶

沙特阿拉伯和伊朗這一對“中東夙敵”宣布復交,對中東地區而言無疑是具有里程碑意義的標志性事件。但對中國來說,這表明經過70多年的耕耘,我國的中東外交政策已變得更加積極主動、奮發有為,并日益成熟。

新中國成立初期,我國奉行“一邊倒”與社會主義國家發展關系的外交政策,中東國家并非我國建立外交關系的優先對象。在1955年4月舉行的萬隆會議上,中國支持包括中東國家在內的亞非拉國家開展反帝反殖民斗爭,埃及、敘利亞、也門等多個阿拉伯國家在此后與中國建交,中國中東外交初現成就。上世紀70年代,包括阿爾及利亞在內的“阿拉伯一大片”為中國恢復在聯合國的合法席位提供了有力支持。1978年,中國改革開放后,中國與中東國家迎來了一波建交高潮,到1992年已與所有中東國家建立外交關系。從總體來看,在冷戰期間,中國雖不干預中東國家內政,但對中東地區事務也沒有太多參與。

冷戰結束后,中國的中東外交政策轉向以能源安全和經濟利益為主導,同時避免深度卷入地區事務,呈現出經濟與政治分開的特點。中國于1993年開始成為石油凈進口國,此后來自中東的石油長期占我國石油進口總量的一半以上。維護中東地區的和平穩定、避免原油供應短缺和價格過度波動、保障能源安全,成為我國中東外交的政策目標。因此,我國尤其注重與沙特、伊朗、阿聯酋等主要油氣出口國發展關系,奉行“不結盟”政策與和平共處五項原則,長期在地區沖突中保持中立。

進入21世紀,隨著我國能源需求的快速增長和企業“走出去”趨勢上升,我國中東政策目標又進一步擴大為維護能源安全與促進經濟利益。與此同時,中國開始有選擇地參與中東地區事務,其中特使機制發揮了重要作用。2002年,我國開始設立中東問題特使,至今已有五任,多次參與巴以問題、伊朗核問題和敘利亞危機等地區熱點問題的國際調解。此外,中國還依托聯合國平臺,參與維護中東地區和平與穩定的國際多邊安全合作,包括自2006年起向黎巴嫩派遣維和部隊、自2008年起在亞丁灣開展護航行動、2011年在利比亞撤僑等。

2022年9月14日,伊朗總統萊希(左一)抵達烏茲別克斯坦撒馬爾罕參加上合組織峰會。伊朗在此次峰會上正式獲準加入上合組織。

2012年,我國特色社會主義進入新時代后,構建人類命運共同體和新型國際關系成為中國特色大國外交的總目標。2011年,所謂“阿拉伯之春”發生后,地區國家對內開始普遍謀求經濟和社會轉型,對外則在中美俄歐等域外大國間保持平衡,且普遍希望中國能為中東地區的和平與發展發揮更具建設性的作用。在內外推力的共同作用下,中國的中東政策朝著更加積極有為的方向發展。

第一,保障能源安全與促進經濟利益依然是中國中東政策的首要目標,同時中國不斷加強與中東國家的能源、經貿和科技合作,以實現共同發展。2017年,中國成為全球最大石油進口國,雖然實施了能源進口多元化戰略,但沙特、伊拉克、阿曼、阿拉伯聯合酋長國、科威特等中東國家長期穩居前十大原油進口來源國,深化與中東產油國的能源合作對我國的能源安全至關重要。與此同時,我國還積極推進“一帶一路”倡議與中東國家的發展戰略對接。所謂的“阿拉伯之春”暴露出該地區的發展問題,正如習近平主席2016年在埃及首都開羅阿拉伯國家聯盟(阿盟)總部演講時指出的:“中東動蕩,根源出在發展,出路最終也要靠發展。”這一理念與中東國家迫切解決發展問題的需求不謀而合。目前,中國已與21個阿拉伯國家、土耳其、伊朗以及阿盟簽署了共建“一帶一路”備忘錄。中國已經成為阿盟和伊朗的最大貿易伙伴。2022年,中國與中東國家經貿總額高達5071.52億美元,同比增長27.1%。

第二,中國在中東堅持“結伴而不結盟”原則,建立了廣泛的伙伴網絡。所謂“阿拉伯之春”發生后,地區國家間矛盾集中爆發,中國沒有“選邊站”或“拉一派、打一派”,而是與所有中東國家都保持良好關系,并與埃及(2014年)、沙特(2016年)、伊朗(2016年)、阿聯酋(2018年)等國建立了全面戰略伙伴關系。2022年12月習近平主席出訪沙特并參加“三環峰會”,這是中國與阿拉伯國家關系發展史上新的里程碑事件。近年來,中國與伊朗的關系也迅速發展。2021年,中伊簽署《25年全面合作協議》;2023年2月,伊朗總統萊希訪華,雙方簽署了20多項合作協議。中國還積極推動中東國家加入國際組織參與區域治理和全球治理,提升發展中國家和新興市場國家的話語權,踐行真正的多邊主義。2022年9月,伊朗正式獲準加入上合組織,埃及和卡塔爾兩國也在同期成為上合組織對話伙伴國,沙特內閣于2023年3月也批準加入該組織。

第三,中國越來越注重參與并開始主導調解中東熱點問題。其一,中國更加積極參與國際多邊斡旋。2015年7月,中國作為伊朗核問題六方會談的成員之一促成《伊朗核協議》,且在美國特朗普政府于2018年出爾反爾退出《伊朗核協議》后,反對美國重新對伊朗施加制裁,并繼續履行協議內容。其二,進一步發揮特使機制的作用。2014年中國設立阿富汗事務特使,2016年設立敘利亞問題特使。其三,開始主導調解中東國家間矛盾。此次成功調解沙伊矛盾是我國作為第三國主導調解中東地區熱點問題的一次成功嘗試,展現了我國日益上升的國際影響力和公信力。

第四,中國開始為中東地區實現和平穩定提出“中國方案”。例如,在巴以問題上,中國自2013年以來先后提出推動解決巴勒斯坦問題的“四點主張”、和平解決巴以沖突的“五點和平倡議”、落實“兩國方案”的“三點思路”等,堅定支持巴勒斯坦人民的正義事業。習近平主席分別于2021年與2022年提出的“全球發展倡議”與“全球安全倡議”也得到中東國家的高度認可和積極響應。2022年3月,國務委員兼外長王毅還提出倡導相互尊重、堅持公平正義、實現核不擴散、共建集體安全、加快發展合作的“實現中東安全穩定的五點倡議”。

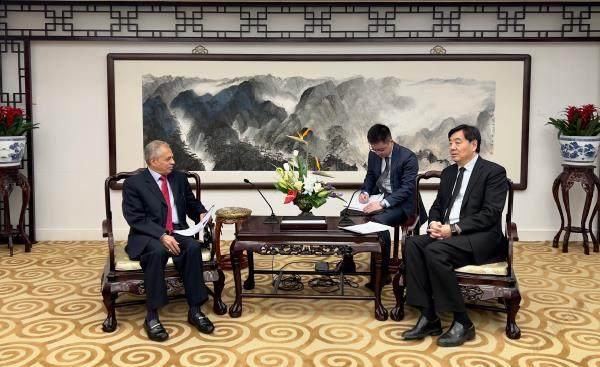

2023年4月13日,中國政府中東問題特使翟雋會見也門駐華大使梅塔米。

近年來,中東形勢出現了總體緩和的局面。自2022年2月烏克蘭危機升級以來,中東國家加強外交自主性的趨勢愈發明顯,為我國繼續深化與中東國家關系提供了有利環境。中國中東外交正朝著更加積極主動參與地區治理的方向轉型,在支持地區國家自主探尋發展道路的基礎上深化合作,共同解決安全與發展兩大問題。

在未來較長時期內,我國中東外交政策仍將以保障能源安全為主要目標,繼續與海灣國家等油氣出口國保持良好關系,推進伊朗核協議恢復以減少對伊朗的油氣出口制裁,并增加與產油國在勘探、開采、煉化和運輸等方面的全產業鏈合作。與此同時,我國還將以自身的科技、經濟發展帶動與中東國家的經貿合作提質增量,通過“一帶一路”多邊合作調動各國的優勢要素、互補短板,加強非石油商品貿易和基礎設施建設合作,發掘投融資和信息通信、人工智能、航空航天等科技合作的空間。

在安全方面,中國將以與中東國家合作落實“全球安全倡議”為引導,既注重調解地區國家間矛盾等傳統安全問題,也關注非傳統安全威脅。中國與中東各國都維持友好關系,斡旋沙伊復交進一步提升了中國在中東的負責任大國形象。而且中國作為聯合國安全理事會五大常任理事國之一,具備單獨調解或主導國際多邊機制調解地區沖突的能力和公信力。2023年3月,中東問題特使翟雋穿梭于巴勒斯坦、以色列之間,執行推動巴以和平進程重啟的新任務。此外,中國將與中東國家在應對全球性的非傳統安全威脅方面深化合作,包括共同維護國際航道及相關水域安全、合作打擊恐怖主義和極端主義、加強網絡空間治理合作等。

當前,我國中東外交面臨的挑戰是如何在實踐中落實此前提出的各項“主張”與“倡議”,并在實踐中完善這些“中國方案”,同時提出更加系統化、具體化的和平方案,譬如地區沖突的停火條件、實施方式和戰后重建安排等。需要明確的是,中國更加積極主動參與中東地區事務并不是要填補所謂“大國權力真空”,歸根結底還是服務于“構建人類命運共同體”的外交總目標。