阿司匹林聯合硫酸鎂治療子癇前期的效果及對妊娠結局的影響觀察

劉玉

妊娠期高血壓疾病是一種常見的并發癥,可對母嬰健康安全形成較大影響。其中,子癇前期在妊娠期高血壓疾病中有著極高的發生率,可導致早產、流產等不良妊娠結局,增加了圍生兒死亡風險[1]。臨床研究發現,妊娠20 周后是子癇前期的主要發生階段,并且呈現出“持續發展”的病情特征。很大部分產婦由于輕度子癇前期治療干預不及時,而發展成為重度子癇前期,直接威脅到母嬰健康[2,3]。目前,對于子癇前期尚無特效治療方案,但在早期科學干預下,可以在產婦的妊娠期進行有效延長,進而減少流產、早產等不良妊娠結局的發生。在子癇前期的治療中,硫酸鎂、阿司匹林均有廣泛應用,對于改善患者凝血功能、降低不良妊娠結局發生率表現出了顯著的臨床應用價值[4]。因此,本文以本院2019 年1 月~2022 年6 月收治的40 例子癇前期患者作為研究對象,現將相關治療情況報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2019 年1 月~2022 年6 月收治的40 例子癇前期患者作為研究對象。納入標準:①依照《妊娠期高血壓疾病診斷標準》確診為子癇前期[5],初產、肥胖[體質量指數(BMI)≥30 kg/m2]、年齡>35 歲、子癇前期家族史、低社會經濟地位、距前次妊娠>10 年、低體重兒或小于胎齡兒分娩史,超過1 項以上中危險因素的女性;②無嚴重肝腎等臟器異常者;③無合并惡性腫瘤者。排除標準:①合并嚴重免疫系統、血液系統等疾病者;②合并嚴重精神障礙者;③有嚴重婦科方面疾病者;④對本次治療所用藥物過敏者。根據隨機數字表法將患者分為對照組與觀察組,每組20 例。觀察組年齡22~37 歲,平均年齡(27.15±4.04)歲;孕周27~35 周,平均孕周(30.24±1.73)周;產次0~3 次,平均產次(1.45±0.56)次。對照組年齡21~35 歲,平均年齡(27.08±3.07)歲;孕周26~34 周,平均孕周(30.63±1.84)周;產次0~3 次,平均產次(1.44±0.62)次。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均給予硫酸鎂(河北天成藥業股份有限公司,國藥準字H20033860)治療,具體用法用量:首次劑量為5.0 g(用25%葡萄糖注射液20 ml 稀釋),5 min 內緩慢靜脈注射,之后靜脈滴注維持1 g/h,24 h總量為25 g。觀察組在對照組基礎上聯合阿司匹林(神威藥業集團有限公司,國藥準字 H13023716)治療,具體用法用量:口服,1 次/d,1 片(25 mg)/次。兩組患者均接受4 周治療,之后對相關治療效果進行比較分析。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療效果、凝血功能指標及不良妊娠結局發生情況、不良反應發生情況。

1.3.1 療效判定標準[6]顯效:患者經治療后尿蛋白異常及水腫等癥狀消失,且血壓等指標恢復至正常水平[<140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)];有效:患者經治療后尿蛋白異常及水腫等癥狀得到顯著改善,且血壓等指標有所改善;無效:不符合上述相關標準。總有效率=顯效率+有效率。

1.3.2 凝血功能指標[7]從血小板計數(platelet count,PLT)、凝血酶時間(thrombin time,TT)、活化部分凝血活酶時間(acti vatedpartialthromboplastintime,APTT)、纖維蛋白原(fibrinogen,FIB)及凝血酶原時間(prothrombin,PT)對患者凝血功能進行評價。

1.3.3 不良妊娠結局 觀察記錄兩組患者剖宮產、流產、產后大出血、新生兒窒息等發生情況。

1.3.4 不良反應發生情況 觀察記錄兩組患者腹瀉、嘔吐、肝功能損傷等不良反應的發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

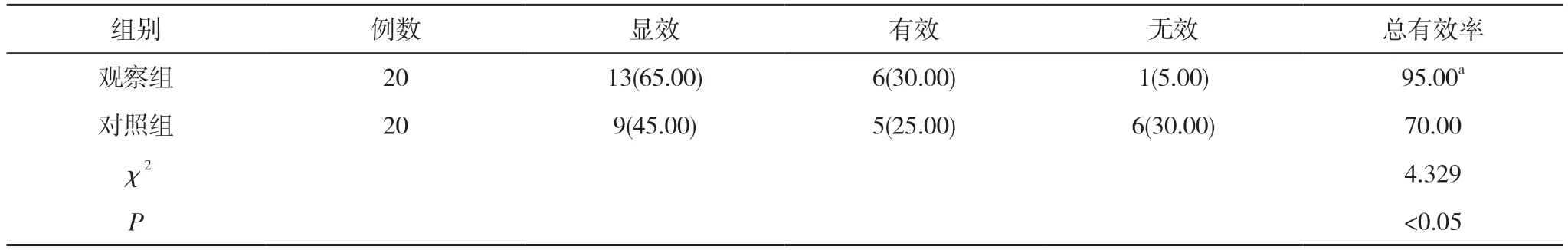

2.1 兩組患者治療效果比較 觀察組患者治療總有效率為95.00%,高于對照組的70.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療效果比較[n(%),%]

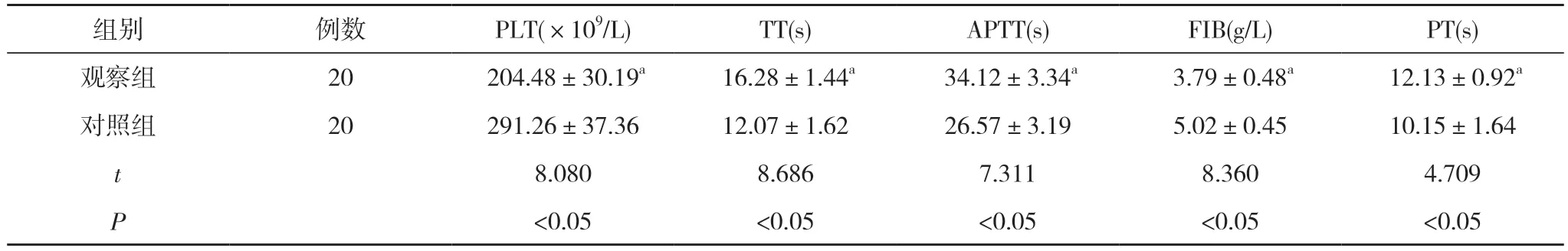

2.2 兩組患者凝血功能指標比較 治療后,觀察組患者PLT、FIB 低于對照組,TT、APTT、PT 長于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者凝血功能指標比較(±s)

表2 兩組患者凝血功能指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組患者不良妊娠結局發生情況比較 觀察組患者不良妊娠結局發生率為10.00%,明顯低于對照組的40.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者不良妊娠結局發生情況比較[n(%),%]

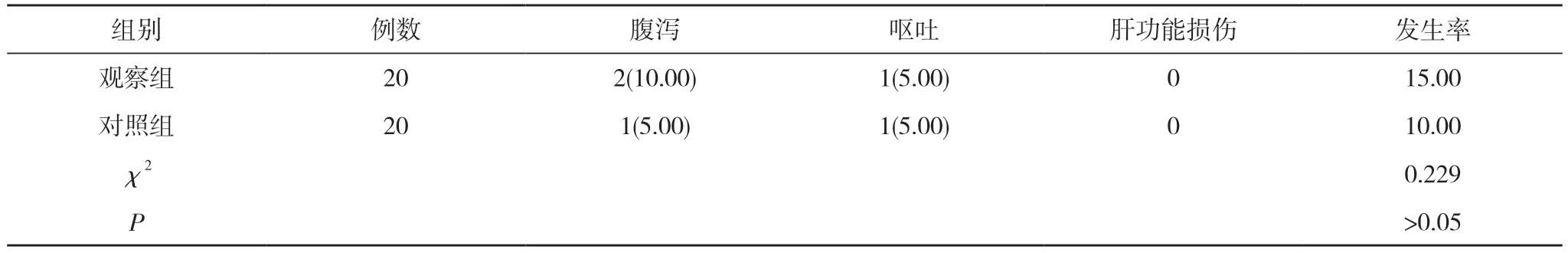

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 兩組患者不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者不良反應發生情況比較[n(%),%]

3 討論

子癇前期是一種以高血壓、尿蛋白持續升高等為主要特征的常見妊娠期并發癥,可對母嬰安全造成影響。特別是可導致患者全身多器官累及,以及不良母嬰結局的發生[8]。現有研究發現,子癇前期的發生可能與血管內皮損傷、子宮螺旋小動脈重鑄不足等因素有關,改善患者凝血功能,消退高血壓、尿蛋白升高等病癥,成為子癇前期臨床治療的關鍵所在[9,10]。此外,在子癇前期的病理基礎研究中發現,滋養層細胞浸潤不足是其重要的病理基礎,可導致產婦在妊娠中期出現全身性炎癥反應而直接威脅到母嬰安全[11,12]。因此,子癇前期作為妊娠期的常見并發癥,在相關累及疾病的發生下,成為威脅母嬰安全的重要危險因素。如何在病情控制的同時,構建更加安全的用藥治療方案,成為臨床研究的重點,對于更好地降低危險因素的影響有積極意義。

子癇前期患者由于血液處于高凝狀態,以至于患者普遍存在血管內凝血問題,進而出現胎盤血流灌注,導致不良母嬰妊娠結局的發生。因此,在子癇前期治療中,如何改善患者凝血功能成為臨床治療的重要內容。阿司匹林、硫酸鎂是子癇前期的常用治療藥物,在抗炎、保護血管內皮細胞等方面,表現出了積極的用藥效果[13]。本文研究結果顯示:觀察組患者治療總有效率為95.00%,高于對照組的70.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示,阿司匹林聯合硫酸鎂治療子癇前期的用藥效果更顯著,對于改善患者高血壓、尿蛋白升高等病癥均具有良好作用。這主要是因為:①硫酸鎂靜脈滴注,可以對患者的微循環形成有效改善,進而緩解患者血管痙攣情況,形成對外周血管阻力“減負”的治療效果;硫酸鎂可以對內皮細胞形成刺激,生成前列環素,這可以更好地對血小板聚集形成阻礙,形成血管緊張素的調節效果,故而,在硫酸鎂的治療下,患者的凝血功能可得到顯著改善[14];②阿司匹林在抗血栓、抗血小板聚集方面具有顯著效果,可以通過促使前列腺素、血栓素的維持平衡水平,從而實現對患者胎盤血液等微循環的改善作用[15]。因此,治療后,觀察組患者PLT、FIB 低于對照組,TT、APTT、PT 長于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示,阿司匹林聯合硫酸鎂治療可以實現對患者凝血功能的改善。

子癇前期是導致妊娠不良結局的重要危險因素,如何實現有效治療,對于降低不良妊娠結局具有重要意義[16]。本文研究顯示,觀察組患者不良妊娠結局發生率為10.00%,明顯低于對照組的40.00%,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示,阿司匹林聯合硫酸鎂治療可以有效減少剖宮產、流產及新生兒窒息等不良妊娠結局的發生,對于提高母嬰安全具有良好效果。在聯合用藥治療下,患者血液高凝狀態得到有效改善,并且腎組織供養供血的持續性改善,可以降低患者尿蛋白水平,以及增強抗氧化能力,對于形成持續性的良好治療效果有積極作用[17]。

用藥安全是妊娠期治療的前提,也是保障母嬰安全的重要基礎。硫酸鎂在用藥治療中,存在部分患者因敏感性不高,而導致治療效果不顯著,并且隨著硫酸鎂用藥劑量的增加,在用藥量未能得到有效控制的情況之下,可導致患者出現硫酸鎂中毒,而對母嬰安全造成影響[18,19]。因此,如何在硫酸鎂等用藥治療中,保障用藥安全成為臨床治療的關鍵。本文研究結果顯示:觀察組患者不良反應發生率15.00%與對照組的10.00%比較差異無統計學意義(P>0.05)。提示,阿司匹林聯合硫酸鎂用藥治療安全性較高,出現的腹瀉、嘔吐等不良反應較為輕微,對母嬰安全并未造成影響。因此,在子癇前期治療中,硫酸鎂用藥劑量的合理控制,以及聯合用藥的合理安排,可以實現優于硫酸鎂單一用藥的治療效果,具有顯著的用藥治療價值[20]。

綜上所述,子癇前期患者采用阿司匹林聯合硫酸鎂治療效果顯著,可有效改善患者凝血功能,減少不良妊娠結局及不良反應等的發生,值得臨床推廣應用。