臍灸預防去甲基化治療患者化療相關性惡心嘔吐的臨床應用研究

莫杏儀 柳靜靜 牛國敏 林雪秋 曾梓韻

去甲基化藥物作為低強度化療藥物,在白血病、淋巴瘤等血液系統惡性腫瘤化療中使用十分廣泛,但其多數屬于中危致吐藥物,易引發惡心、嘔吐等癥狀,即CINV[1]。血液系統惡性腫瘤患者發生CINV 后,可導致水電解質平衡失調,營養流失及機體免疫力降低,還會增加患者化療排斥性,導致焦慮抑郁情緒發生,不利于后續治療[2]。目前,臨床主要使用托烷司瓊等西醫藥物對CINV 進行干預,可以在一定程度上緩解惡心嘔吐癥狀,但長期應用容易產生抗藥性。中醫藥對癌癥化療的支持類研究日益深入,其認為CINV 屬于脾胃氣虛證型,可以通過調理脾胃等方式進行治療從而緩解相關癥狀發生。臍灸療法是中醫外治療法中最有代表性的方法之一,臍部即神闕穴,與任脈、督脈及沖脈的經氣通達、血脈相承,且皮膚屏障較薄,藥物可經臍部迅速進入機體微循環,從而有效提升藥物利用率[3]。本研究以此為背景,選取了本院進行去甲基化治療的血液系統惡性腫瘤患者為研究對象,分析臍灸預防CINV 的效果,具體分析如下。

1 資料與方法

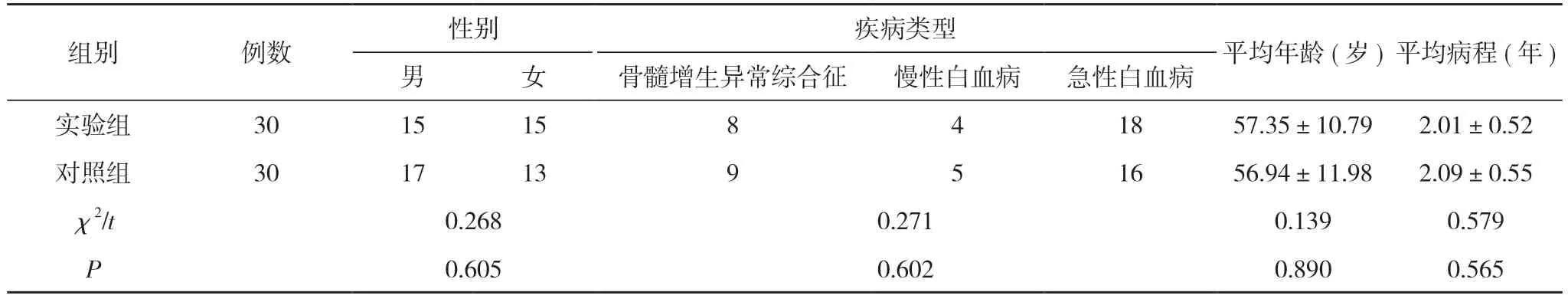

1.1 一般資料 以本院2022 年5~10 月進行去甲基化治療的60 例血液系統惡性腫瘤患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組與實驗組,各30 例。實驗組中,男15 例,女15 例;年齡25~68 歲,平均年齡(57.35±10.79)歲;病程1~3 年,平均病程(2.01±0.52)年;骨髓增生異常綜合征8 例,慢性白血病4 例,急性白血病18 例。對照組中,男17 例,女13 例;年齡21~73 歲,平均年齡(56.94±11.98)歲;病程1~3 年,平均病程(2.09±0.55)年;骨髓增生異常綜合征9 例,慢性白血病5 例,急性白血病16 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。納入標準:①符合血液系統惡性腫瘤診斷標準[4],能夠進行化療;②患者均進行去甲基化治療;③患者化療期間出現了CINV[5];④患者及家屬對此次研究內容知情且簽訂同意書。排除標準:①患者有消化系統疾病,本身存在惡心嘔吐等癥狀;②患者免疫缺陷嚴重,或者有其他重要器官器質性疾病;③患者對臍灸所用藥物成分過敏,不耐受;④患者治療依從性差,無法有效跟蹤完成研究。

表1 兩組一般資料比較(n,±s)

表1 兩組一般資料比較(n,±s)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 對照組給予西醫常規治療。給予鹽酸托烷司瓊注射液(山東益康藥業股份有限公司,國藥準字H20163418)靜脈滴注,4 mg/次,1 次/d;同時根據患者身體狀態及飲食習慣等進行飲食指導,在保證營養的前提下避免嘔吐加重,同時也要注重患者心理變化,避免情緒、心理波動加劇惡心嘔吐。根據患者情況設定療程,通常至少要在患者化療期內使用。

實驗組在對照組基礎上給予臍灸療法治療。臍灸配方包括桂枝、白芍、高良姜、香附、延胡索、木香和小茴香,磨粉后,按1∶1∶1∶2∶2∶2∶1 比例充分混合,隨后制作好面碗及艾柱。施灸時,患者取仰臥位,暴露腹部,鋪洞巾,使用75%酒精消毒,隨后將上述藥粉填滿臍部,鋪上紗塊,將面碗圓孔對準臍部并放置于臍部,取藥粉填滿面碗圓孔后,將艾柱覆蓋住碗面圓孔,點燃艾柱施灸,待其燃盡后,更換直至3 壯,完成后繼續于臍部敷藥粉2 h。施灸時間為化療開始第1~7 天。

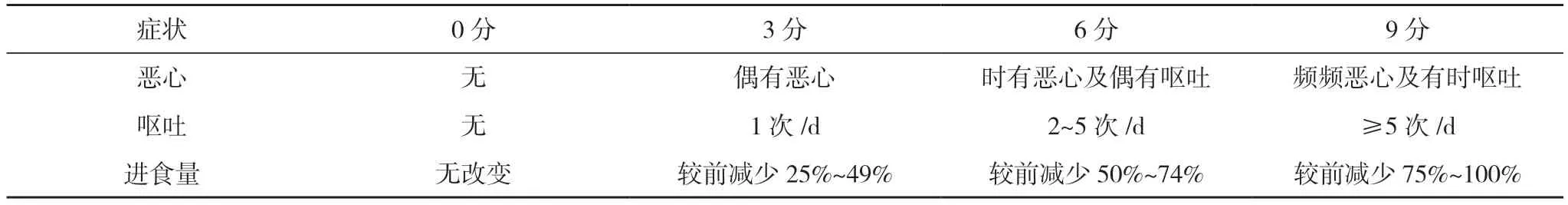

1.3 觀察指標及判定標準 ①治療前后惡心、嘔吐及進食量評分:根據本院自制評分量表對患者的惡心、嘔吐和進食量進行評估,從化療開始當天至化療結束第5 天。評分標準見表2。②NRS2002 評分:使用NRS2002[6]對患者治療前后的營養狀態進行評估。量表由3 個部分構成:疾病嚴重程度、營養狀態及年齡,各項得分0~7 分。當NRS2002 評分<3 分時,代表被測試者暫不存在營養風險,當NRS2002 評分≥3 分時,則代表被測試者存在營養風險。③治療前后血清白蛋白水平:抽取患者治療前后的靜脈血,離心處理,留取血清,使用白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法)處理,并使用全自動生化分析儀(邁瑞M6000)進行測定,嚴格按照試劑盒說明書在無菌條件下操作。④臨床療效,判定標準[7]:參照化療藥物毒副反應分級標準評估療效,完全緩解:0 度,無惡心、嘔吐;部分緩解:Ⅰ度,能夠食用適合的食物,24 h 內嘔吐1 次;輕度緩解:Ⅱ度,進食明顯減少但能進食,24 h 內嘔吐2~5 次;無效:Ⅲ度及以上,明顯不能進食,24 h 內嘔吐≥6 次。總有效率=完全緩解率+部分緩解率。

表2 惡心、嘔吐及進食量評分標準

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

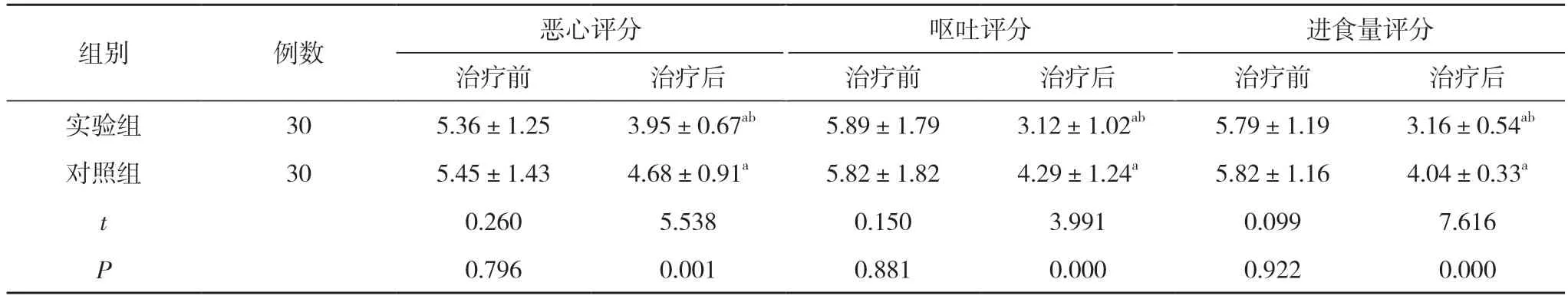

2.1 兩組治療前后的惡心、嘔吐及進食量評分比較治療前,兩組惡心、嘔吐及進食量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組惡心、嘔吐及進食量評分均較治療前降低,且實驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后的惡心、嘔吐及進食量評分比較(±s,分)

表3 兩組治療前后的惡心、嘔吐及進食量評分比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.2 兩組治療前后的NRS2002 評分和血清白蛋白水平比較 治療前,兩組NRS2002 評分和血清白蛋白水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組NRS2002 評分均較治療前降低,血清白蛋白均較治療前升高,且實驗組NRS2002 評分低于對照組,血清白蛋白高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后的NRS2002 評分和血清白蛋白水平比較(±s)

表4 兩組治療前后的NRS2002 評分和血清白蛋白水平比較(±s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

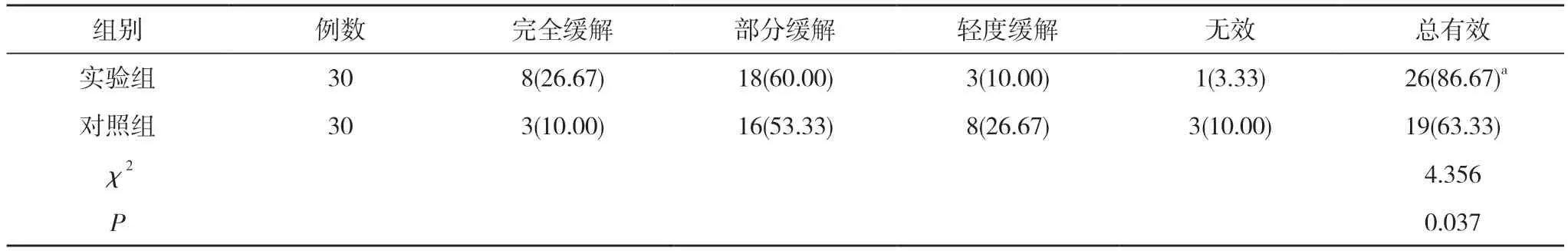

2.3 兩組臨床療效比較 實驗組治療總有效率為86.67%,高于對照組的63.33%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組臨床療效比較[n(%)]

3 討論

血液系統惡性腫瘤主要侵犯機體血液、骨髓和淋巴結等部位,在全球發病率呈上升趨勢,治療難度大,治療費用高,死亡率高。癌癥治療與防控成為了一個世界性問題[8],其中DNA 甲基化是血液系統惡性腫瘤發生和轉化的重要因素。因此去甲基化治療是當前血液系統惡性腫瘤治療的核心療法,但其帶來的副作用也十分明顯。從本院血液科以往數據分析發現,有至少72.5%的化療患者會發生惡心、嘔吐等不良反應,其中進行去甲基化治療的患者發生上述反應更是高達75%。上述不良反應會影響患者的生活質量,造成營養缺失、免疫力急速下降等狀況,而且會給患者和家屬帶來焦慮與恐懼情緒,不利于后續化療的開展。鹽酸托烷司瓊可以有效緩解化療藥物對患者胃部產生的刺激,降低胃腸道黏膜上的嗜鉻細胞被激發的可能性,避免腸壁內迷走神經受刺激后將沖動傳遞到嘔吐中樞神經,從而達到止吐的目的[9],但長期應用療效較為有限。中醫外治法是目前醫學研究的一個重要發展方向,臨床實踐發現臍灸療法能夠預防去甲基化治療患者CINV[10],不同臍灸方效果也會有所差異。

中醫認為腫瘤的發生多與正氣虧虛、氣血不足、臟腑失調相關,嘔吐的病機則為胃失和降,胃氣上逆,且可分為虛實兩大類,實者可因痰濕阻滯、肝氣郁結等導致;虛者多由正氣虧虛、脾失健運、胃失濡潤所致。治療應以降逆止吐、健脾理氣為原則[11]。本研究使用的臍灸中藥配方中,桂枝可溫通經脈,助陽化氣;白芍可柔肝止痛;高良姜可散寒止痛,溫中止嘔;香附可止痛散寒,回陽救逆;延胡索可活血行氣,鎮靜止痛;木香可疏理肝氣,健脾和胃;小茴香可疏風散寒。整方合用,共奏祛寒止吐之效。同時此法選取神闕為施灸穴位,此穴為人體之命門,先天之根蒂,可交通陰陽,培補先后天之本,于此穴施灸可扶助正氣、調理三焦、救逆回陽、溫散寒邪,且將灸臍藥物封存于臍內,可持續治療[12]。再加上艾灸的雙重刺激,藥性可隨艾灸溫熱通十二經、達臟腑,且艾灸本身有補陽之功,可緩解化療藥物導致的寒涼,從而修復臟腑功能[13]。

本研究中,治療后,兩組惡心、嘔吐及進食量評分均較治療前降低,且實驗組惡心、嘔吐及進食量評分分別為(3.95±0.67)、(3.12±1.02)、(3.16±0.54)分,低于對照組的(4.68±0.91)、(4.29±1.24)、(4.04±0.33)分,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組NRS2002評分均降低,且實驗組(3.25±0.39)分低于對照組的(3.95±0.45)分,差異有統計學意義(P<0.05);實驗組血清白蛋白較治療前升高,且實驗組血清白蛋白(38.95±3.33)g/L 高于對照組的(35.89±5.31)g/L,差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組治療總有效率為86.67%,高于對照組的63.33%,差異有統計學意義(P<0.05)。提示,臍灸對于進行去甲基化治療的血液系統惡性腫瘤患者,可促進患者臟腑功能恢復,有效控制CINV 的發生和進展,提高其免疫力,改善其營養狀態,提高患者化療耐受性,提高臨床療效。從現代醫學方向分析,臍下靜脈網豐富,又與大小腸解剖位置最近,臍下藥物吸收后,能夠快速擴散到靜脈網或腹下動脈分支,進入體循環后可直達病灶[14-16]。同時,將灸臍藥物封存于臍內,可以延長治療時間,療效更好。但去甲基化治療的血液系統惡性腫瘤患者本身機體免疫力較低,若遇到過敏等問題要及時停止使用。

綜上所述,對進行去甲基化治療的血液系統惡性腫瘤患者進行臍灸療法,可降低其CINV 發生風險和嚴重程度,改善患者營養狀況,提高臨床療效。