超聲引導肺康復訓練在機械通氣病人中的應用

張劉會,高業蘭,李超群,岳彩鵬,楊玉佩

安徽醫科大學第一附屬醫院,安徽 230022

機械通氣是指通過建立人工氣道改善通氣和氧合的一種搶救和治療手段。美國重癥監護室(ICU)病人中需要接受機械通氣治療者約占40%,其中至少30%的病人需要長時間機械通氣,易導致ICU 病人獲得性衰弱、吞咽障礙、焦慮、抑郁及病死率增加等并發癥,而早期、有效地實施肺康復是機械通氣病人減少并發癥的重要策略[1-2]。2020 年《慢性呼吸疾病肺康復護理專家共識》[3]指出,肺康復是一種基于循證、多學科和綜合干預的治療方法,目的是在正確的診斷、治療、教育和心理支持的基礎上為病人提供特定的個體化方案,具有改善呼吸功能、提高病人日常活動耐力和促進疾病趨于穩定的效果,以幫助病人早日回歸生活。目前,國內外針對肺康復在機械通氣病人中的研究較多,效果較為顯著,但各研究干預措施不一致[4]。本研究通過超聲連續、動態地評估肺部超聲評分情況,采取與病人超聲評分一致的肺康復訓練方案,旨在提高機械通氣病人脫機成功率及預后改善,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取2020 年10 月—2021 年12 月安徽省某三級甲等醫院ICU 收治的51 例機械通氣病人為研究對象,采用隨機數字表法將病人隨機分為對照組25 例和干預組26 例。納入標準:①年齡≥18 歲;②預計住院時間≥7 d;③血流動力學相對穩定。排除標準:①住院時間<7 d;②胸腹部有外傷或B 超禁忌證者;③大量氣胸尚未治療者;④存在其他康復治療禁忌證。兩組病人性別、年齡、急性生理與慢性健康(APACHEⅡ)評分及主要診斷等比較,差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.2 研究方法 對照組接受常規治療護理及康復訓練,包括抗感染治療、鎮靜鎮痛、營養支持、體位引流、振動排痰、肢體主動運動及被動運動等,同時結合常規X 線、CT 檢查或聽診評估及時調節呼吸機參數及康復方案。干預組干預方法如下。

1.2.1 成立康復小組 包括1 名護士長、2 名取得超聲資質的重癥護士、2 名護理組長、2 名護理研究生、1 名康復師及1 名主治醫生。小組成員均具有本科及以上學歷,工作年限≥5 年。護士長擔任組長,負責團隊的管理、協調,康復方案的制訂及質量控制工作;2 名具有超聲資質的護士負責病人肺部超聲的檢查;護理組長負責方案的落實和病人病情觀察及記錄;2 名護理研究生負責文獻的查找及數據的收集;1 名康復師負責康復訓練的指導及1 名主治醫生負責病人的病情評估和判斷。

1.2.2 超聲引導肺康復訓練 在對照組的基礎上,根據肺部超聲評估從體位引流監測、機械振動排痰監測、呼吸肌監測及肺復張監測4 個方面進行康復指導。

1.2.2.1 體位引流監測(十二區域評分法)①左側評分大于右側評分時,延長評分較高區域的體位引流時間,具體如下:區域評分較高位于前胸及側面時,延長右側側臥位至3 h,左側縮短至1 h;區域評分較高位于背部時則采取側俯臥位或135°高側臥位,延長左側俯臥位至3 h,右側則縮短至1 h;②右側評分大于左側評分時則采取與上述相反的體位,時間不變;③左側評分等于右側評分時,病變區域位于前胸及側面時,則采取2 h 翻身1 次;病變區域位于后背時,則采取俯臥位,指南推薦俯臥位時間大于16 h,具體實施時間根據病人病情、耐受程度及皮膚情況而定。

1.2.2.2 機械振動排痰監測(十二區域評分法)0 分的肺區振動排痰時間減少或停止,將排痰時間增加到評分≥1 分的肺區進行治療,肺區評分越高振動排痰時間越長,但治療時間不變,每次30 min,每天3 次,振動頻率和節律以病人不感覺疼痛為宜。

1.2.2.3 呼吸肌監測 呼吸治療師每天通過肺部超聲動態監測膈肌厚度及活動度,并根據超聲評分及膈肌增厚分數(采用汪璐璐等[5]制定的三級康復策略)進行呼吸肌訓練,防止呼吸肌萎縮。①腹式呼吸訓練:吸氣時最大限度向外擴張腹部,呼氣時最大限度向內收縮腹部,每天2次,每次10 min。②控制性深呼吸:深吸氣3~5 s,屏氣3 s,后緩慢呼氣3~5 s,每天2次,每次10 min。③擴胸運動:雙手握拳擺在胸前,手肘往上抬高或往身體兩側外展,停留2 s 后回原位,重復10~15 次,每天2 次。④主動呼吸循環技術:包括腹式呼吸、胸廓擴張呼吸和用力呼氣技術。每組訓練由3 次或4 次腹式呼吸+1 次胸廓擴張運動+3 次或4 次腹式呼吸+3 次或4 次胸廓擴張運動+2 次或3 次用力呼氣技術組成,每天2 次,每次3 組。⑤腹式呼吸加強訓練:采用仰臥位腹部放置沙袋方法,沙袋重量從0.5 kg 逐漸增加至2.0 kg,每天2 次,每次10~20 min。⑥人工阻力呼吸訓練:采取吹氣球和吹氣泡等方法,每次10~20 min,隨間斷脫機次數增多逐漸增加訓練次數。

1.2.2.4 肺復張監測 無禁忌證病人每日為病人進行肺復張,采取持續氣道正壓法,吸氣壓力(Pi)+呼氣末正壓(PEEP)設置為30~40 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa),維持40 s 至2 min,每隔8 h 1 次,同時由呼吸治療師對肺不張區域進行實時超聲監測,評估病人肺復張的可行性及效果。

1.2.2.5 動態評估 由康復小組內具有超聲資質的2名呼吸治療師負責對病人進行動態、連續地超聲監測,每天09:00 及17:00 對病人進行肺部超聲監測,并根據病人肺部超聲征象的轉變及時調整康復方案。當病人肺部超聲征象由碎片征或組織樣征(Z 線)轉為 B3 線或B7 線,甚至是有胸膜滑動征和 A 線時,表示肺部情況好轉;反之則表示病人肺部情況惡化,護士需要實施不同肺康復方案加強訓練。

1.3 觀察指標

1.3.1 肺部感染 比較病人干預第1 天、第3 天、第5 天及第7 天的肺部感染情況,包括體溫、白細胞計數、氣管分泌物、氧合情況、X 線胸片、肺部浸潤影的進展情況和氣道吸取物培養7 項,最高分12 分,其用于評估肺部感染嚴重程度,也可以作為呼吸機相關肺炎的診斷標準[6]。

1.3.2 氧合指數 比較病人干預第1 天、第3 天、第5 天及第7 天的氧合指數變化。以每天08:00 的血氣分析結果為準進行記錄,氧合指數=動脈血氧分壓/氧濃度。

1.3.3 自主排痰能力 評估病人干預后第2 天、第5 天及第7 天病人的自主排痰能力。判定標準[7]:排痰效果好,聽診肺部無濕啰音,呼吸音正常,血氧飽和度(SaO2)≥0.96 為顯效;痰液易咳出,聽診肺部無明顯濕啰音,呼吸音正常,SaO2≥0.93 為有效;聽診肺部呼吸音弱且有濕啰音,SaO2無明顯改善為無效。

1.3.4 機械通氣時間及再次插管例數 記錄病人機械通氣時間及再次插管的例數。

1.4 統計學方法 采用SPSS 17.0 進行統計分析。符合正態分布的定量資料采用均數±標準差(±s)描述,肺部感染評分及氧合指數變化采用重復測量方差分析,組間比較采用t檢驗描述;重復測量資料采用重復測量方差分析。定性資料采用頻數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

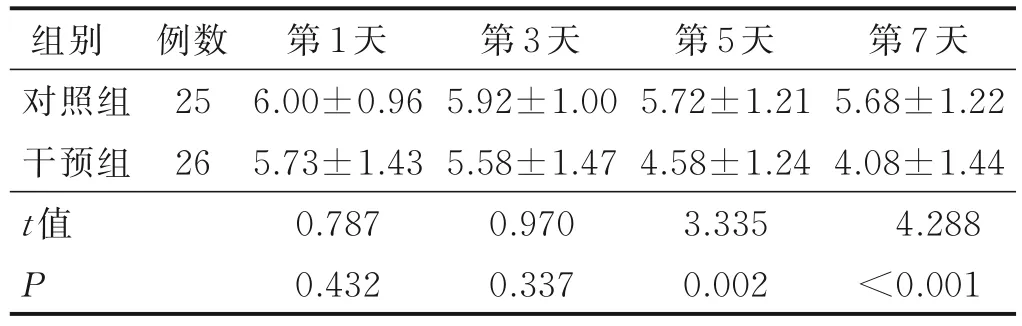

2.1 不同時間點兩組病人臨床肺部感染評分比較

經重復測量方差分析的Greenhouse-Geisser 校正檢驗結果顯示,兩組病人的肺部感染評分時間效應、組間效應及交互效應均有統計學意義(P<0.05),即兩組在不同時間點上變化程度不同。兩兩比較發現,干預第1 天及第3 天的肺部感染評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);對照組在治療后第5 天及第7 天的肺部感染評分與干預組比較,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2

表2 不同時間點兩組病人肺部感染評分比較(±s)單位:分

表2 不同時間點兩組病人肺部感染評分比較(±s)單位:分

注:F時間=12.509,P<0.001;F組間=9.916,P=0.003;F交互=5.795,P=0.010。

組別對照組干預組t值P例數25 26第1 天6.00±0.96 5.73±1.43 0.787 0.432第3 天5.92±1.00 5.58±1.47 0.970 0.337第5 天5.72±1.21 4.58±1.24 3.335 0.002第7 天5.68±1.22 4.08±1.44 4.288<0.001

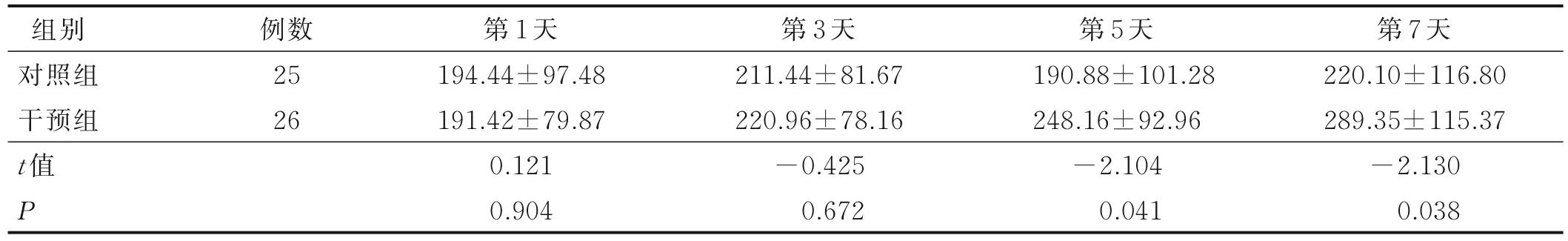

2.2 不同時間點兩組病人氧合指數比較 經重復測量方差分析的Greenhouse-Geisser 校正檢驗結果顯示,兩組病人的氧合指數時間效應、交互效應均具有統計學意義(P<0.05)。兩兩比較發現,干預第1 天及第3天的氧合指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05);對照組在治療后第5 天及第7 天的氧合指數與干預組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 不同時間點兩組病人氧合指數比較(±s)

表3 不同時間點兩組病人氧合指數比較(±s)

注:F時間=6.056,P<0.001;F組間=2.712,P=0.106;F交互=2.911,P=0.037。

組別對照組干預組t值P第7 天220.10±116.80 289.35±115.37-2.130 0.038例數25 26第1 天194.44±97.48 191.42±79.87 0.121 0.904第3 天211.44±81.67 220.96±78.16-0.425 0.672第5 天190.88±101.28 248.16±92.96-2.104 0.041

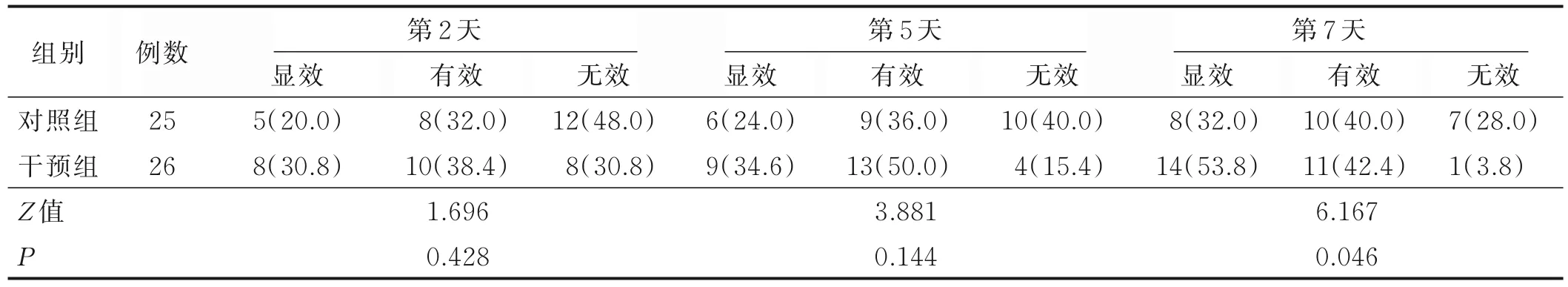

2.3 治療后兩組病人自主排痰能力比較(見表4)

表4 治療后兩組病人自主排痰能力比較 單位:例(%)

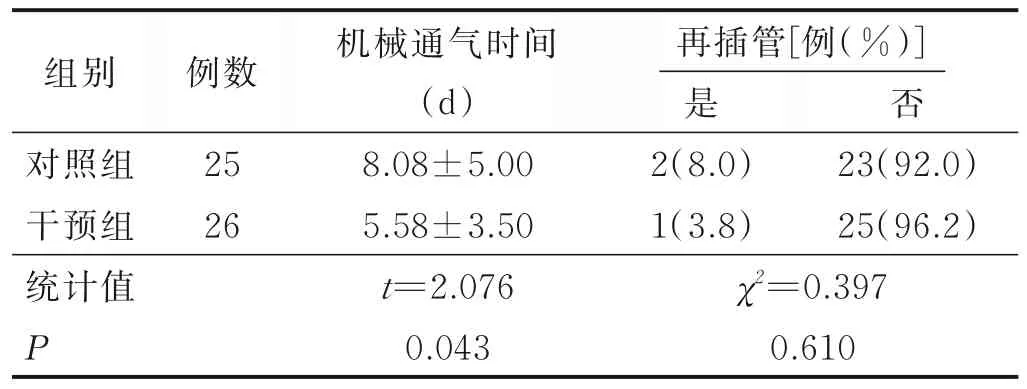

2.4 兩組病人機械通氣時間及再插管情況比較(見 表5)

表5 兩組病人機械通氣時間及再插管情況比較

3 討論

3.1 超聲引導肺康復訓練可以有效改善機械通氣病人肺部情況,提高自主咳痰能力和氧合指數 本研究結果顯示,兩組病人肺部感染評分隨著治療時間的延長均呈下降趨勢,對照組在第1 天及第3 天的臨床肺部感染評分與干預組比較,差異均無統計學意義(P>0.05),在治療第5 天及第7 天時兩組病人肺部感染評分比較,差異均有統計意義(P<0.05)。機械通氣是常見的一種呼吸支持方式,而機械通氣所致的肺損傷、肺不張及肺部感染嚴重影響病人預后。研究表明,預期機械通氣超過48 h 的病人,在血流動力學穩定的情況下實施早期肺康復已被證實具有安全性和可行性并能改善病人預后[8]。但傳統的肺康復治療方法易受護士工作年限、臨床經驗及主觀感受的影響,缺乏定量或定性的評估標準。肺部超聲則可通過圖像分析,明確病人現存的氣胸、肺實變、肺不張及胸腔積液等肺部問題,進而精準地制訂肺康復訓練計劃。本研究在B 超引導下對機械通氣病人進行了與病情動態進展相匹配的體位引流。當存在單側肺不張、肺實變時,可以采用調整改變體位時間比例、單方向正側臥位或135°高側臥位的方式,有利于肺部通氣從而改善肺順應性;當病人出現后背部大面積肺不張或肺實變時,采取俯臥位治療幫助病人肺泡復張,改善通氣/血流比例,促進痰液引流,改善病人通氣與氧合情況。同時,機械通氣病人由于分泌物生成增加、纖毛活動減少、咳嗽反射減弱、呼吸肌疲勞等原因導致分泌物潴留,而高頻胸壁振蕩排痰儀通過在胸壁上振蕩,可促使呼吸道及肺葉深部痰液松弛、液化、脫落并排出體外,提高排痰能力。Longhini 等[9-10]指出高頻胸壁振蕩可顯著改善重力依賴區肺部的通氣及支氣管纖毛的清除能力,從而改善病人氧合情況。

3.2 超聲引導肺康復訓練可以縮短機械通氣時間,減少再次插管的發生 本研究結果顯示,對照組機械通氣時間長于干預組,說明超聲引導肺康復訓練可以有效縮短機械通氣時間。在機械通氣過程中有10%~20%的重癥病人會出現脫機失敗[11],與肺康復時機與脫機時機的選擇相關,過早脫機和延長帶機均可導致脫機失敗[12-13]。目前,國內外超聲指導機械通氣病人脫機已在臨床中廣泛應用,具有安全、脫機成功率高等優勢[14]。如Soliman 等[15]通過計算肺部超聲得分和膈肌增厚分數,對100 例機械通氣病人進行超聲指導脫機,脫機成功率達80%。李欣等[16]對重癥肺炎病人應用肺部超聲主導的目標導向性體位引流計劃,可精準實施胸部物理治療策略,加速病人的康復。本研究循序漸進地對病人進行腹式呼吸、控制性呼吸、擴胸運動、腹部放置沙袋及吹氣球等訓練,而這些干預措施離不開客觀檢查的指導,通過超聲連續、動態地評估肺功能及膈肌情況,實施有針對性的干預,進而增加肺泡通氣量,提高膈肌肌力及耐力,促進呼吸道分泌物排出,減少肺部感染等并發癥。因此,應用床旁超聲預測和指導機械通氣病人脫機,可降低脫機風險,提高脫機成功率。

同時,呼吸治療師在超聲評估后給予肺復張,通過肺部不同超聲變化確定肺泡的開放壓和閉合壓,選擇一個高PEEP 水平(不超過平臺峰壓),以2 cmH2O 逐漸下調,動態觀察病人血氧飽和度的變化,當病人血氧飽和度出現下降趨勢時,在此PEEP 基礎上選擇大于肺泡閉合壓力水平高2 cmH2O 的PEEP 作為最佳PEEP 值維持機械通氣。此種肺保護性策略可減少機械通氣期間肺泡的反復開閉,有效改善肺部通氣及氧合情況。此外,Tusman 等[17]在手術期間應用肺部超聲(LUS)指導肺復張和PEEP 滴定還可顯著降低肺不張和機械通氣相關性肺損傷的發生率,提高病人脫機成功率。

4 小結

本研究通過超聲連續、動態地評估肺部超聲評分情況,采取與病人超聲評分一致的肺康復訓練方案,有的放矢,可以有效改善機械通氣病人肺部感染得分及預后,促進病人康復,說明超聲引導肺康復訓練具有安全性及可行性。但本研究樣本量小,未進行遠期療效的觀察,因而存在一定的局限性,下一步將進行大樣本、多中心、長期研究,以進一步完善機械通氣病人的超聲引導肺康復訓練方案。