中醫(yī)特色治療及護理在小兒面癱患兒康復中的應用

杜建芳

(甘肅省天水市中醫(yī)醫(yī)院 甘肅天水 714000)

面癱是目前臨床中常見的疾病之一,主要是面部神經(jīng)受到損害所導致面肌癱瘓的一種神經(jīng)缺損癥狀[1]。面癱可發(fā)生于任何年齡段的人群,但是近年來,小兒面癱的患病率較高,雖然不會危及患兒的生命安全,但是會對患兒的心理健康造成不利的影響,甚至造成患兒患上心理疾病[2]。有研究表明,中醫(yī)對于治療小兒面癱具有良好的療效,選擇中醫(yī)針刺治療,對于改善患兒的面部肌力具有促進作用,但是由于患兒年齡較小,治療依從性較低,所以整體治療效果并不理想[3]。而中醫(yī)穴位貼敷治療對于小兒面癱具有顯著療效,能夠更好的促進患兒康復[4]。因此,選取我院30 例小兒面癱患兒為本次研究對象探究分析中醫(yī)特色治療及護理的臨床應用效果,具體報告內(nèi)容如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

選取我院2015 年10 月~2020 年10 月治療的30 例小兒面癱患兒為本次研究對象。本次研究采取計算機表法進行探究分析,將所有研究對象分為研究組和對照組,每組15 例。

研究組男性8 例,女性7 例;平均年齡(6.32±1.24)歲。

對照組男性9 例,女性6 例;平均年齡(6.64±1.56)歲。

將研究組與對照組患兒的基本資料進行對比分析,結果表明組間差異并不明顯,P>0.05。因此,可以作為本次研究對象進行研究比較。

納入標準:(1)兩組患兒經(jīng)過相關臨床檢查,表明符合面癱診斷標準;(2)兩組患兒臨床資料以及信息均較為完整;(3)兩組患兒家屬均了解本次研究,并簽署相關協(xié)議書表明自愿加入本次研究。

排除標準:(1)存在嚴重臟器損傷或者機體功能異常的患兒;(2)存在肢體障礙或者語言障礙的患兒;(3)研究中途退出或者研究依從性較低的患兒。

1.2 方法

對照組采取常規(guī)中醫(yī)針刺治療及護理。首先選擇相關穴位,主要包括風池、陽白、太陽、下關、迎香、頰車、地倉、人中、承漿、合谷等,在患兒病程2 周內(nèi)采用泄法針刺治療,2 周后采用補法針刺治療,每次留針時間30 分鐘,每日1 次,10 天為1 個療程,患兒需要連續(xù)治療1 個療程。

研究組采取中醫(yī)穴位貼敷治療及護理。組方成分主要包括伸筋草20 克,當歸15 克,葛根15 克,白芷15 克,金銀花10 克,川芎10 克,白附子10克,去毒全蝎10 克,蟬蛻10 克,甘草5 克等,將以上成分放置于布袋中,并將布袋扎緊,用水進行煎煮30 分鐘左右,選用敷布進行蘸取藥汁,將其貼敷于風池、陽白、太陽、下關、迎香、頰車、地倉、人中、承漿、合谷等穴位,藥汁溫度保持在50℃左右,每次貼敷時間15 分鐘,每日2 次,10 天為1 個療程,患兒需要連續(xù)治療2 個療程。

護理方法:(1)口腔護理:由于小兒面癱患兒在咀嚼中存在一定困難,所以在口腔內(nèi)容易殘留食物,所以患兒在飯后必須進行漱口,保證口腔清潔,避免口腔炎癥的發(fā)生。(2)眼部護理:由于小兒面癱患兒眼瞼不能完全閉合,閉眼會受到影響,甚至由于角膜長期暴露在外極易導致感染情況的發(fā)生,所以對于患兒的眼部要進行特別護理,需要定期滴眼藥水,在睡覺時需要用紗布將眼部遮蓋,在外出時,必須佩戴太陽鏡。(3)飲食護理:為患兒提供飲食指導,使患兒多攝入優(yōu)質(zhì)蛋白、維生素等,保證飲食合理,營養(yǎng)均衡,維持患者所需營養(yǎng),提高患兒的機體免疫力,同時需要避免生冷油膩、辛辣刺激性食物。

1.3 評價指標及判定標準

對比兩組患兒的面部殘疾指數(shù)的變化情況。采用FDI 量表分別對兩組患兒治療前、后進行評定,主要包括面部殘疾軀體功能指數(shù)(FDIP)以及社會生活功能指數(shù)(FDIS),F(xiàn)DIP 評分與患兒的恢復效果呈負相關,F(xiàn)DIS 評分與患兒的恢復效果呈正相關。

對比兩組的臨床治療有效性。

(1)顯效:患兒疾病的相關臨床表現(xiàn)已經(jīng)完全消失,同時患兒的面部表情、功能基本恢復正常;

(2)有效:患兒疾病的相關臨床表現(xiàn)存在明顯好轉(zhuǎn)趨勢,同時患兒的面部表情、功能基本恢復情況趨于正常;

(3)無效:患兒疾病的相關臨床表現(xiàn),以及患兒的面部表情、功能基本無任何好轉(zhuǎn)趨勢。

1.4 統(tǒng)計學處理

本次研究對象的數(shù)據(jù)分析,均通過統(tǒng)計學軟件SPSS19.0 進行處理,臨床治療有效性采用卡方檢驗進行對比,用(n,%)表達,面部殘疾指數(shù)等數(shù)據(jù)資料采用t 檢驗進行對比,用()形式表達,同時將P<0.05,作為本次研究的判定標準,對比組間的差異性。

2 結果

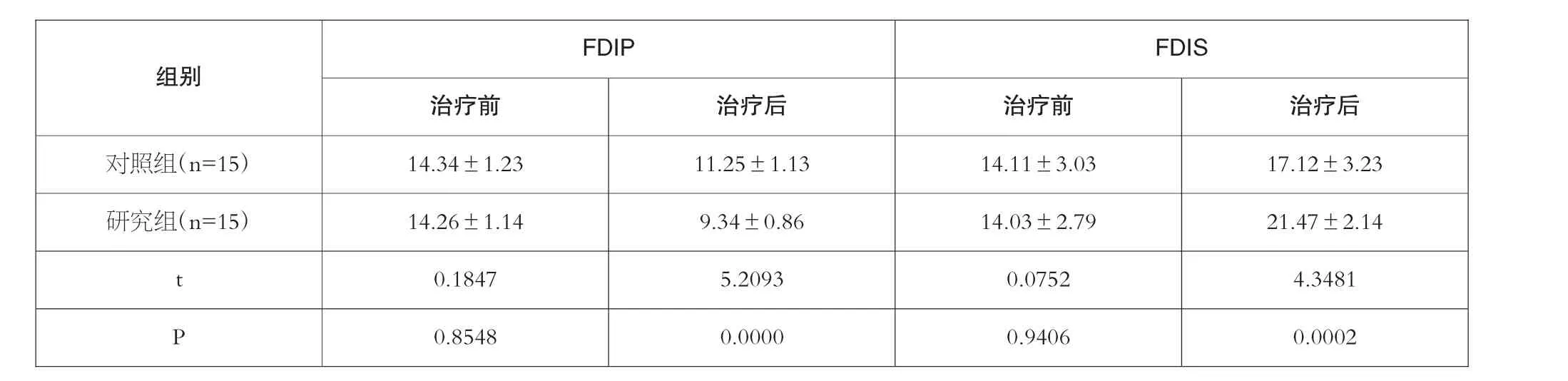

2.1 面部殘疾指數(shù)分析比較

治療后,研究組的FDIP 評分顯著低于對照組,F(xiàn)DIS 評分顯著高于對照組患兒,組間差異較大,存在特征性,P<0.05。見表1。

表1 兩組患兒面部殘疾指數(shù)的變化情況比較(,分)

表1 兩組患兒面部殘疾指數(shù)的變化情況比較(,分)

FDIP FDIS治療前 治療后 治療前 治療后對照組(n=15)14.34±1.23 11.25±1.13 14.11±3.03 17.12±3.23研究組(n=15)14.26±1.14 9.34±0.86 14.03±2.79 21.47±2.14 t 0.1847 5.2093 0.0752 4.3481 P 0.8548 0.0000 0.9406 0.0002組別

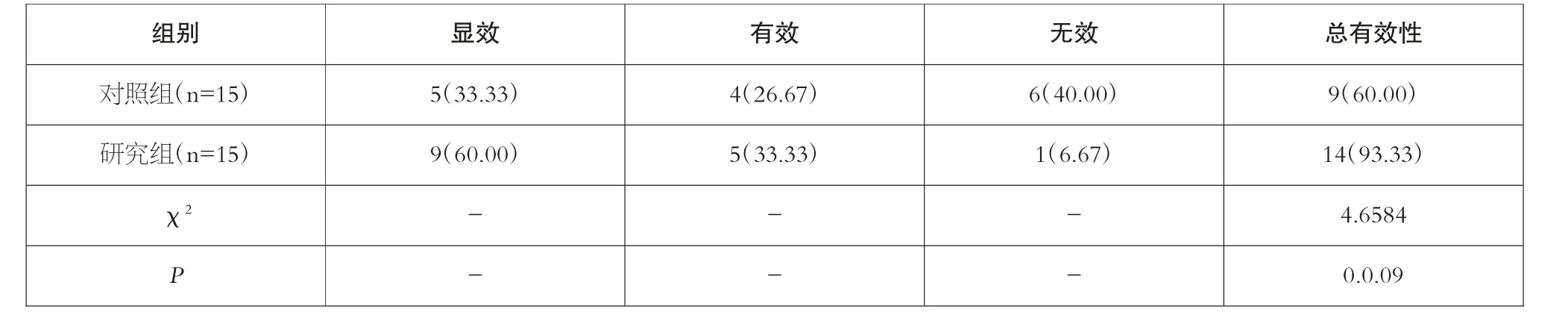

2.2 兩組患兒的臨床治療有效性比較

研究組的臨床治療有效性為93.33%,對照組患兒為60.00%,兩組患兒進行比較,研究組較高,組間差異較大,存在特征性,P<0.05。見表2。

表2 臨床治療有效性分析比較(n,%)

3 討論

面癱是臨床中的常見疾病。近年來,小兒面癱的發(fā)病率處于升高趨勢,臨床研究認為外傷、貝爾氏癱以及中耳乳突炎等一些疾病均為目前患兒中主要的發(fā)病風險因素[5]。小兒面癱雖然不會危及患兒的生命安全,但是會對患兒的外貌造成嚴重影響,也會對患兒的身心健康造成一定傷害,導致患兒出現(xiàn)一些心理問題,甚至影響患兒的健康成長[6]。中醫(yī)認為,小兒面癱屬于口眼歪斜范疇,通常是由于風寒或風熱乘虛進入面部經(jīng)絡,致氣血痹阻,經(jīng)筋功能失調(diào),筋肉失于約束而引發(fā)[7],通常以通絡活血為主要治療原則。中醫(yī)的常規(guī)治療方案主要以針刺為主,具有疏通經(jīng)絡、溫補陽氣的作用,通過選擇合適的穴位能夠有效改善患者的癥狀,由于患兒的年齡較低,治療中的配合較差,所以治療效果會受到影響。而選擇中醫(yī)穴位貼敷治療,通過藥物直接作用于相關穴位,能夠有效促進藥物發(fā)揮作用,具有活氣血、祛風邪、通經(jīng)絡以及促進血液循環(huán)的作用,并且治療安全性較高,治療效果較為顯著[8]。所以,對于小兒面癱患兒采用中醫(yī)特色治療,能夠有效改善患兒的臨床癥狀,從而促進患兒面部神經(jīng)功能恢復,提高患兒的治療效果,對于患兒的生活質(zhì)量以及預后具有重要作用[9]。

通過本次研究發(fā)現(xiàn),治療前,研究組的FDIP 評分以及FDIS 評分與對照組進行比較,組間差異并不明顯;治療后,兩組患兒均具有一定改善,研究組小兒面癱患兒的FDIP 評分顯著低于對照組患兒,F(xiàn)DIS 評分高于對照組患兒,組間差異顯著;研究患兒的臨床治療有效性為93.33%,對照組患兒為60.00%,兩組患兒進行比較,研究組較高,組間差異顯著。因此,中醫(yī)特色治療及護理的應用效果更為顯著

綜上所述,將中醫(yī)特色治療及護理用于小兒面癱患兒的臨床康復治療中,效果顯著,能夠有效改善患兒的面部殘疾指數(shù)從而顯著提高患兒的治療效果,值得在目前臨床中推廣應用。