肺結核患者治療過程中血清IFN-γ表達水平變化分析

龔蘭 許婉華 謝貝 楊瑜 吳玲 王楠 劉志輝 李華 孟繁榮 董海平

1廣州市胸科醫(yī)院肺部疾病研究所,廣州 510095;2廣州市胸科醫(yī)院 呼吸疾病國家重點實驗室,廣州 510095;3廣州市結核病防治所二分所,廣州 510095;4廣州市胸科醫(yī)院重癥結核科,廣州 510095

結核病是由結核分枝桿菌感染引起的慢性呼吸道傳染病,是人類十大死因之一。盡管已經開發(fā)出諸多有效的抗結核藥物,但結核病仍是世界上許多地區(qū)負擔最重的傳染病[1]。宿主T細胞介導的免疫應答在結核發(fā)病機制中起重要作用[2-3]。結核分枝桿菌抗原激活免疫系統(tǒng)的程度與細胞因子水平升高有關。雖然在臨床上已將一些炎癥標志物與胸部影像和病原學培養(yǎng)聯(lián)合使用來監(jiān)測結核病活動度[4],但是其特異度較低,且容易受到患者健康狀況和炎癥的影響。研究表明,干擾素-γ(IFN-γ)水平可部分反映患者和健康個體體內免疫激活的狀態(tài),然而這些方法的適用條件及應用價值仍然存在爭議[5-10]。在這項研究中,筆者檢測了肺結核患者治療過程中血清中IFN-γ的表達水平及變化,并結合其細菌負荷、胸部影像學結果、病程及基礎疾病等,分析其在監(jiān)測結核病活動度和抗結核治療效果時的應用條件及應用價值。

資料與方法

1.患者納入標準

選取2020年9月至2022年12月在廣州市胸科醫(yī)院專科門診就診的56例肺結核患者,患者經過臨床確診。排除標準:⑴既往結核病史;⑵耐藥結核病;⑶肺部其他疾病;⑷其他感染性疾病;⑸肝腎等臟器存在器質性病變、血液病、惡性腫瘤等;⑹自身免疫性疾病(如類風濕關節(jié)炎、強直性脊柱炎、哮喘、系統(tǒng)性紅斑狼瘡等);⑺近3個月內服用免疫抑制劑、激素類藥物;⑻妊娠期或哺乳期婦女;⑼臨床資料不全者。

本研究符合醫(yī)學倫理學標準,并經廣州市胸科醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準[胸醫(yī)倫理(2020)61號]。

2.患者診療信息及血清標本收集

跟蹤隨訪患者,收集其性別、年齡、基礎疾病等信息。治療前、強化期治療2個月、治療6個月及治療結束時,行肺部X線胸片檢查,同時收集患者痰液進行病原學檢測(痰涂片、痰培養(yǎng)及相關分子檢測)。收集患者治療前、治療2個月、治療6個月時靜脈血,分離血清后分裝于凍存管-80 ℃保存?zhèn)溆谩?/p>

3.患者治療期間血清中IFN-γ濃度測定

按照賽基生物細胞因子檢測試劑盒說明書測定血清中IFN-γ濃度,具體如下:按順序在流式細胞管中加入捕獲微球混合液、標準品或血清、熒光檢測試劑各25 μl,渦旋混勻;室溫避光孵育2.5 h,經1 ml PBS洗滌,傾倒后加入200 μl PBS懸浮,上機檢測(流式細胞儀,BD,F(xiàn)ACSAriaTM)。利用試劑盒自帶軟件制作標準曲線,分析血清中的IFN-γ濃度。

4.統(tǒng)計學方法

采用SPSS 23.0對數據進行統(tǒng)計學分析;不符合正態(tài)分布的計量資料以M(P25,P75)表示,組間比較采用Kruskal-Wallis和Mann-whitney檢驗,配對樣本使用Friedman檢驗;P<0.05認為差異有統(tǒng)計學意義。利用受試者工作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC)探索檢測指標的界值及其檢驗效能。二元logistic回歸分析肺結核患者在治療期間血清中IFN-γ水平下降的影響因素。

結 果

1.肺結核患者血清中IFN-γ表達水平在治療期間的變化情況

肺結核患者血清中IFN-γ濃度在治療過程中呈下降趨勢,治療前、治療2個月、治療6個月分別為2.310(1.750,3.490)ng/L、2.045(1.425,3.180)ng/L和1.865(1.425,2.880)ng/L,差異均有統(tǒng)計學意義(3個時間點間P=0.004,治療前與治療2個月P=0.023,治療前與治療6個月P=0.001)。

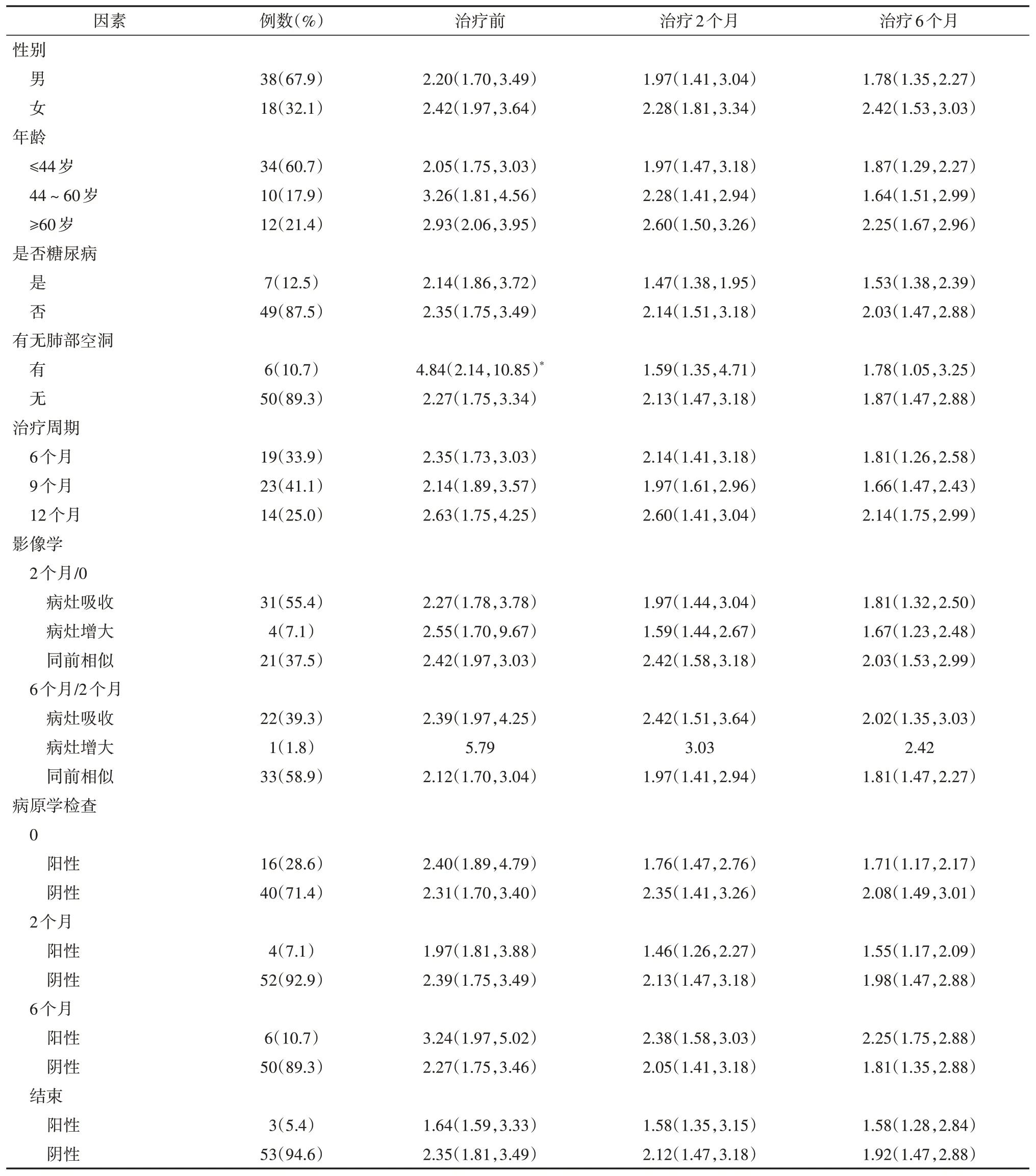

2.肺結核患者血清中IFN-γ表達水平影響因素分析

按照患者的基本信息(年齡、性別)、基礎疾病(糖尿病)、治療前及治療過程中影像學特征(是否有肺部空洞及好轉情況)、治療周期、病原學特征對患者進行分組,分別分析肺結核患者在治療前、強化期(治療2個月)、治療6個月時血清中IFN-γ的表達水平發(fā)現(xiàn),具有肺部空洞的肺結核患者治療前血清中IFN-γ的濃度高于無肺部空洞的患者,差異有統(tǒng)計學意義。見表1。

表1 不同特征肺結核患者治療過程中血清干擾素-γ表達水平分析[ng/L,M(P25,P75)]

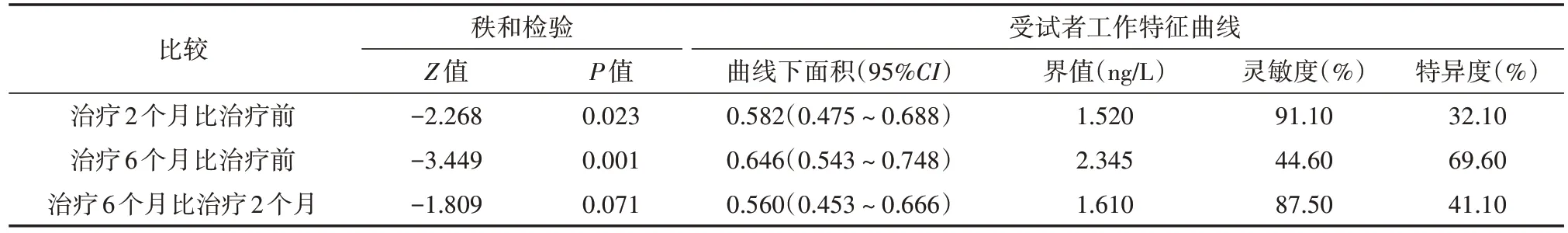

3.肺結核患者治療期間血清中IFN-γ水平對治療效果評估的效能分析

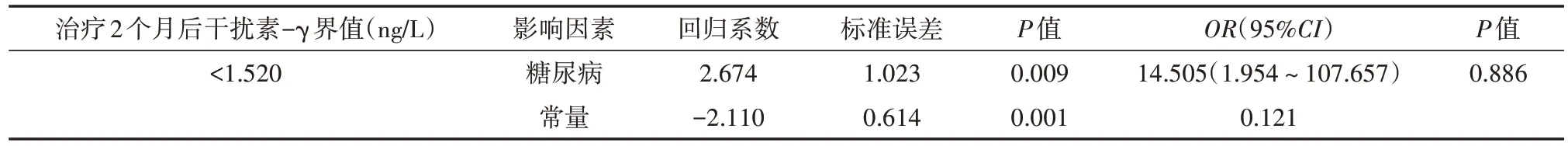

ROC分析顯示,血清中IFN-γ的濃度在區(qū)分肺結核治療前與治療2個月、治療前與治療6個月、治療2個月和治療6個月時線下面積分別為0.582、0.646和0.560,界值分別為1.520、2.345和1.610 ng/L,見表2。二元logistic回歸分析表明治療2個月后血清中IFN-γ濃度是否降到1.520 ng/L以下與患者是否合并糖尿病有關,見表3。

表2 56例肺結核患者血清中干擾素-γ在治療前、治療2個月、治療6個月表達水平差異的受試者工作特征曲線分析

表3 治療2個月后56例肺結核患者血清中干擾素-γ表達水平影響因素的二元logistics回歸分析

4.病原學陽性肺結核患者血清中IFN-γ表達水平對治療效果評估的效能分析

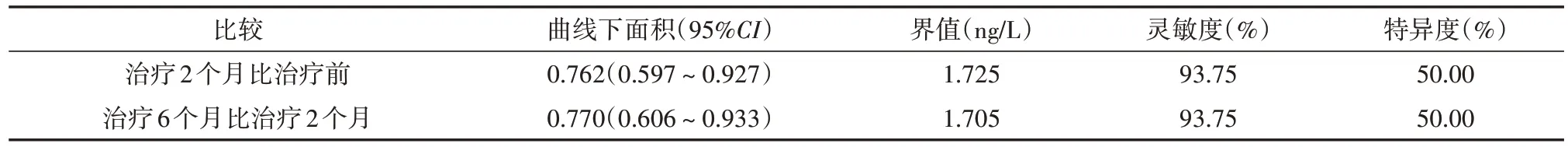

為了進一步優(yōu)化IFN-γ表達水平對肺結核治療效果的評估效能,將入組患者按照性別、年齡、基礎疾病、影像學、治療周期等特征分組后進行ROC分析,結果表明:當將入組患者限制到治療前病原學陽性時,血清中IFN-γ濃度區(qū)分治療前與治療2個月、治療前與治療6個月的線下面積分別為0.762和0.770,界值分別為1.725和1.705 ng/L,靈敏度均為93.75%,特異度均為50.00%,見表4。

表4 治療前56例細菌學陽性肺結核患者血清中干擾素-γ在治療前、治療2個月、治療個6月表達水平差異的受試者工作特征曲線分析

討 論

肺結核是一種慢性炎癥性疾病。結核病的進展主要取決于宿主免疫反應的激活程度[11]。這期間細胞因子充當信使角色,幫助機體協(xié)調各種免疫細胞的激活[12]。IFN-γ是用于檢測結核分枝桿菌感染的潛在免疫診斷標志物,它由活化的CD4+T細胞釋放,是保護性抗結核免疫應答的關鍵組成部分[13]。雖然部分研究發(fā)現(xiàn)肺結核患者血清中IFN-γ濃度升高,其濃度可能與肺部病原菌負荷直接相關,有用于區(qū)分肺結核活動性的潛力,然而也有研究結果與之矛盾[9,14-15]。為了進一步精細化分析肺結核患者血清中IFN-γ濃度在抗結核治療過程中的變化趨勢,并評估其反映抗結核治療效果方面的潛力,筆者對56例肺結核患者治療前、治療2個月和治療6個月時血清中IFN-γ表達水平進行了分析,發(fā)現(xiàn)治療期間肺結核患者血清中IFN-γ濃度整體呈下降趨勢,這與前人研究結果一致[16-18],即血清IFN-γ水平可作為監(jiān)測抗結核治療效果生物標志物。

當按照患者的基本信息(年齡、性別)、基礎疾病(糖尿病)、治療前及治療過程中影像學特征(是否有肺部空洞及好轉情況)、治療周期、病原學特征對患者進行分組時,發(fā)現(xiàn)具有肺部空洞的肺結核患者治療前血清中IFN-γ濃度高于無肺部空洞的患者。6例空洞型肺結核患者中有3例肺部有2個空洞,其治療前IFN-γ濃度分別為1.97、2.14、5.02 ng/L;另外3例肺部有1個空洞的患者治療前IFN-γ濃度分別為10.85、4.66、16.00 ng/L,從現(xiàn)有數據觀察肺部1個空洞的患者治療前IFN-γ濃度略高于肺部2個空洞的患者,但仍需要擴大樣本驗證。進一步的ROC分析顯示,血清中IFN-γ濃度在區(qū)分肺結核治療前與治療2個月時,靈敏度較高91.10%,而特異度僅為32.10%。二元logistic回歸分析表明,治療2個月血清中IFN-γ濃度是否降到1.520 ng/L以下與患者是否合并糖尿病有關:糖尿病組治療前、治療2個月、治療6個月血清中IFN-γ濃度中位數分別為2.14、1.47、1.53 ng/L,而無糖尿病組分別為2.35、2.14、2.03 ng/L。已有報道表明,糖尿病合并結核病患者血清中IFN-γ水平高于非糖尿病患者[19-20],與本研究結果不符,原因可能為人種不同或納入研究的合并糖尿病患者數量較少(7例)。為了進一步優(yōu)化IFN-γ表達水平對肺結核治療效果的評估效能,將入組患者按照性別、年齡、基礎疾病、影像學、治療周期等特征分組后進行ROC分析,僅當將入組病例限制到治療前病原學陽性時,血清中IFN-γ濃度區(qū)分治療前與治療2個月、治療前與治療6個月的靈敏度均為93.75%,特異度均為50.00%,較未限制時大幅提高。即對于治療前病原學為陽性的肺結核患者,血清中IFN-γ水平變化具有更高的治療效果評估潛力。

綜上所述,本研究結果表明肺結核治療前血清IFN-γ的濃度與患者肺部有無空洞有關,治療期間,肺結核患者血清中IFN-γ水平是否下降與患者是否合并糖尿病相關。對治療前病原學陽性的肺結核患者來說,治療過程中監(jiān)測血清IFN-γ濃度具有更大的臨床治療管理應用價值。鑒于本研究納入的病例數有限,雖然分析發(fā)現(xiàn)肺結核治療期間血清IFN-γ濃度變化的部分影響因素,但是更確切的結果仍然需要進一步擴大樣本量進行研究,以更精確地指導臨床抗結核治療。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突

作者貢獻聲明龔蘭:醞釀和設計試驗,實施研究,采集、分析/解釋數據,起草文章,統(tǒng)計分析;許婉華、謝貝、楊瑜:實施研究;吳玲、王楠:采集數據;劉志輝:指導,支持性貢獻;李華:統(tǒng)計分析;孟繁榮:分析/解釋數據;董海平:醞釀和設計試驗,對文章的知識性內容作批評性審閱,獲取研究經費,行政、技術或材料支持,指導,支持性貢獻