托法替布聯合甲氨蝶呤治療類風濕關節炎的療效研究

李慧穎 姜國平 呂英春

吉林省人民醫院風濕免疫科,長春 130021

類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis, RA)是一種以炎性滑膜炎為主要病理改變的免疫系統疾病,其起病緩慢,病情多呈進行性發展,最終可引起關節功能障礙甚至喪失,且具有較高的致殘率,已成為威脅人類健康的三大殺手之一。目前,臨床針對RA多以藥物治療為主,其中甲氨蝶呤因其有效性、安全性被認為是治療RA的“錨定藥物”,但仍有部分患者不能耐受甲氨蝶呤口服給藥或治療效果不佳。我國《甲氨蝶呤在風濕性疾病中的應用中國專家共識》[1]指出,當甲氨蝶呤單藥治療失敗后,可與生物制劑等聯合應用。注射用重組人II型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白是目前臨床治療RA的一線用藥,可競爭性與腫瘤壞死因子(TNF)-α受體結合,進而抑制滑膜細胞凋亡等對骨關節的損害[2]。托法替布是一種酪氨酸激酶JAK1和JAK3抑制劑,有研究證實,其對甲氨蝶呤不耐受或療效不佳的中重度活動性RA療效確切[3]。鑒于此,本研究選取在吉林省人民醫院門診及住院的90例RA患者為研究對象,旨在探討托法替布聯合甲氨蝶呤、注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤及甲氨蝶呤單藥治療的療效及安全性,以期為臨床合理用藥提供參考,現報道如下。

資料與方法

1.一般資料

選取2020年1月至2022年1月吉林省人民醫院收治的90例RA患者為研究對象,采用隨機數字表法分為3組,各30例。A組男18例,女12例;年齡43~75(60.06±4.27)歲;病程1~7(3.11±0.46)年;RA患者病情評價(DAS28)計算分類:中度活動17例,重度活動13例。B組男16例,女14例;年 齡 42~80(60.25±4.33)歲 ;病 程 1~8(3.15±0.49)年 ;DAS28評分計算分類:中度活動15例,重度活動15例。C組男 18例,女 12例;年齡 42~77(59.43±4.06)歲;病程 1~8(3.18±0.51)年;DAS28評分計算分類:中度活動13例,重度活動17例。3組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。本研究經吉林省人民醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:(1)均符合《2018中國類風濕關節炎診療指南》[4]相關診斷標準,且病情處于活動期;(2)DAS28評分≥3.2分;(3)既往1個月無抗風濕治療史。排除標準:(1)風濕性等其他類型關節炎;(2)關節嚴重畸形或合并其他彌漫性結締組織疾病;(3)本研究用藥禁忌證;(4)肝、腎等臟器功能嚴重障礙;(5)合并惡性腫瘤;(6)妊娠期或哺乳期婦女;(7)合并精神疾病。

2.方法

A組單用甲氨蝶呤:甲氨蝶呤片(上藥信誼藥廠,國藥準字H31020644,規格:2.5 mg)口服,12.5 mg/次,1次/周。B組在A組治療基礎上聯合托法替布:枸櫞酸托法替布片(正大天晴藥業,國藥準字H20193281,規格:5 mg)口服,5 mg/次,2次/d。C組在A組治療基礎上聯合注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白:注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白(三生國健藥業,國藥準字S20050058,規格:12.5 mg)皮下注射,25 mg/次,2 次/周。3組均連續治療24周。

3.觀察指標

(1)臨床癥狀:分別于治療前、治療后8周和24周比較兩組晨僵時間、關節壓痛數及關節腫脹數。(2)實驗室指標:分別于治療前、治療后8周和24周采集患者清晨空腹肘正中靜脈血5 ml,以10 cm離心半徑、3 000 r/min離心轉速,進行10 min的離心,取上清液低溫保存;采用深圳亞輝龍Vision-C型全自動血沉儀對3組患者紅細胞沉降率(ESR)進行檢測,乳膠凝集試驗法檢測類風濕因子(RF),采用酶聯免疫吸附法檢測血清C反應蛋白(CRP),操作步驟均按試劑盒說明書進行。(3)記錄兩組不良反應發生率。

4.療效判定

參照美國風濕病學會(ACR)制定標準[5],以腫脹、觸痛關節數及疼痛視覺模擬量表(VAS)評分等作為評價指標。顯效:ACR改善程度>70%;有效:ACR改善程度20%~70%;無效:未達到上述療效標準。治療有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

5.統計學方法

采用SPSS 19.0統計學軟件分析,計數資料用率(%)表示,采用χ2檢驗;符合正態分布的計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗,多組間比較采用F檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

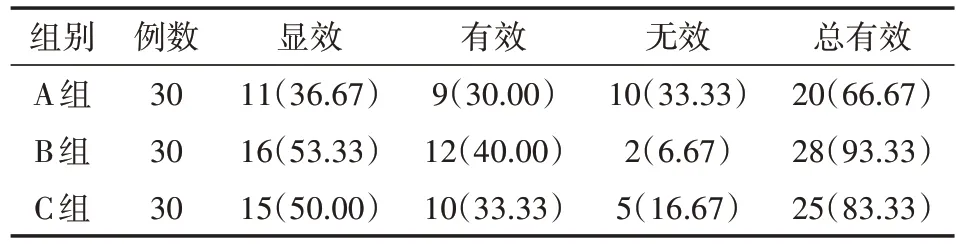

1.治療有效率比較(表1)

表1 3組類風濕性關節炎患者治療有效率比較[例(%)]

B組患者治療總有效率高于C組和A組,組間比較差異有統計學意義(χ2=7.107,P=0.029)。

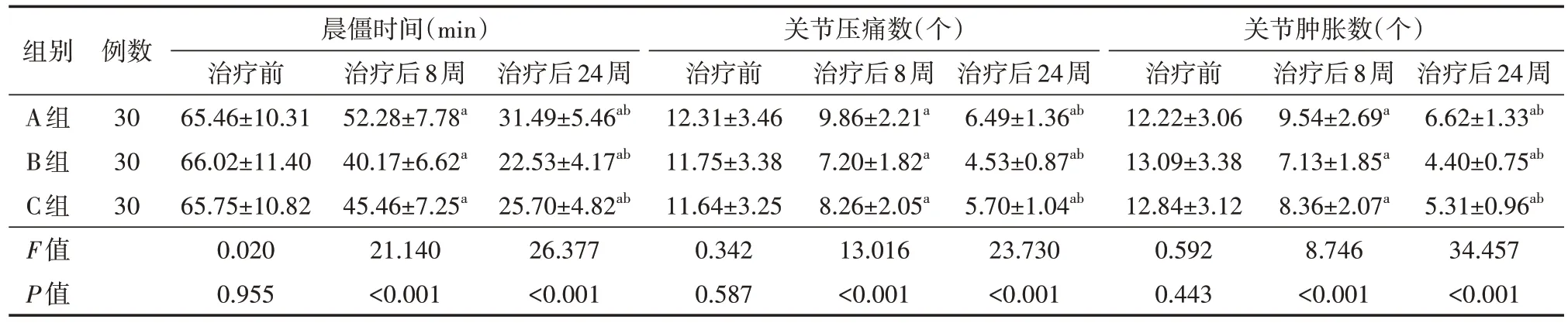

2.治療前后的臨床癥狀比較(表2)

表2 3組類風濕性關節炎患者治療前后的臨床癥狀指標比較()

表2 3組類風濕性關節炎患者治療前后的臨床癥狀指標比較()

注:A組單用甲氨蝶呤治療,B組采用托法替布聯合甲氨蝶呤治療,C組采用注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤治療。與本組治療前比較,aP<0.05;與本組治療后8周比較,bP<0.05

治療后24周6.62±1.33ab 4.40±0.75ab 5.31±0.96ab 34.457<0.001組別A組B組C組F值P值例數30 30 30晨僵時間(min)治療前65.46±10.31 66.02±11.40 65.75±10.82 0.020 0.955治療后8周52.28±7.78a 40.17±6.62a 45.46±7.25a 21.140<0.001治療后24周31.49±5.46ab 22.53±4.17ab 25.70±4.82ab 26.377<0.001關節壓痛數(個)治療前12.31±3.46 11.75±3.38 11.64±3.25 0.342 0.587治療后8周9.86±2.21a 7.20±1.82a 8.26±2.05a 13.016<0.001治療后24周6.49±1.36ab 4.53±0.87ab 5.70±1.04ab 23.730<0.001關節腫脹數(個)治療前12.22±3.06 13.09±3.38 12.84±3.12 0.592 0.443治療后8周9.54±2.69a 7.13±1.85a 8.36±2.07a 8.746<0.001

治療后8周、24周3組患者晨僵時間、關節壓痛數、關節腫脹數較治療前均呈下降趨勢,且B組均低于C組和A組,組間比較差異有統計學意義(均P<0.05)。

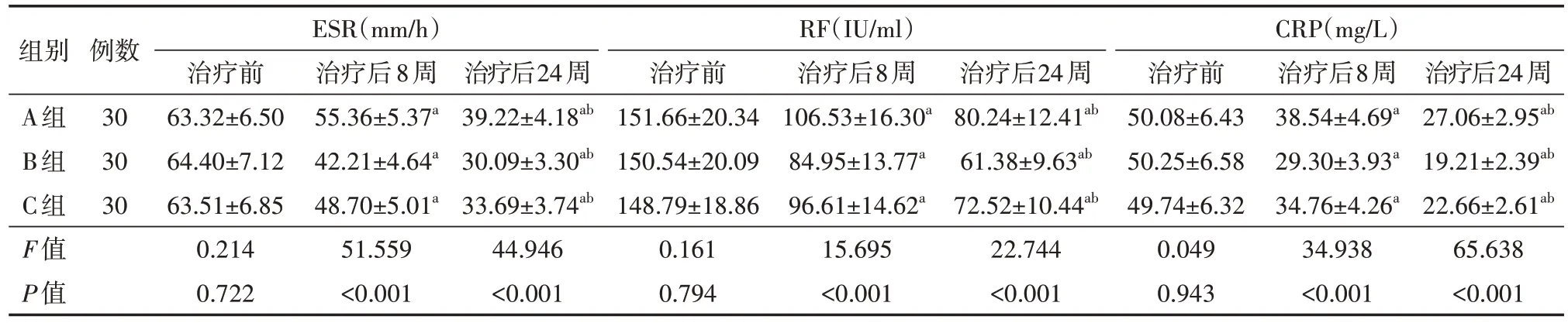

3.治療前后實驗室指標比較(表3)

表3 3組類風濕性關節炎患者治療前后的實驗室指標比較()

表3 3組類風濕性關節炎患者治療前后的實驗室指標比較()

注:A組單用甲氨蝶呤治療,B組采用托法替布聯合甲氨蝶呤治療,C組采用注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤治療。ESR為紅細胞沉降率,RF為類風濕因子,CRP為C反應蛋白。與本組治療前比較,aP<0.05;與本組治療后8周比較,bP<0.05

ESR(mm/h)RF(IU/ml)CRP(mg/L)組別A組B組C組F值P值例數30 30 30治療后24周27.06±2.95ab 19.21±2.39ab 22.66±2.61ab 65.638<0.001治療前63.32±6.50 64.40±7.12 63.51±6.85 0.214 0.722治療后8周55.36±5.37a 42.21±4.64a 48.70±5.01a 51.559<0.001治療后24周39.22±4.18ab 30.09±3.30ab 33.69±3.74ab 44.946<0.001治療前151.66±20.34 150.54±20.09 148.79±18.86 0.161 0.794治療后8周106.53±16.30a 84.95±13.77a 96.61±14.62a 15.695<0.001治療后24周80.24±12.41ab 61.38±9.63ab 72.52±10.44ab 22.744<0.001治療前50.08±6.43 50.25±6.58 49.74±6.32 0.049 0.943治療后8周38.54±4.69a 29.30±3.93a 34.76±4.26a 34.938<0.001

治療后8周、24周3組患者ESR、RF、CRP水平較治療前均呈下降趨勢,且B組均低于C組和A組,組間比較差異有統計學意義(均P<0.05)。

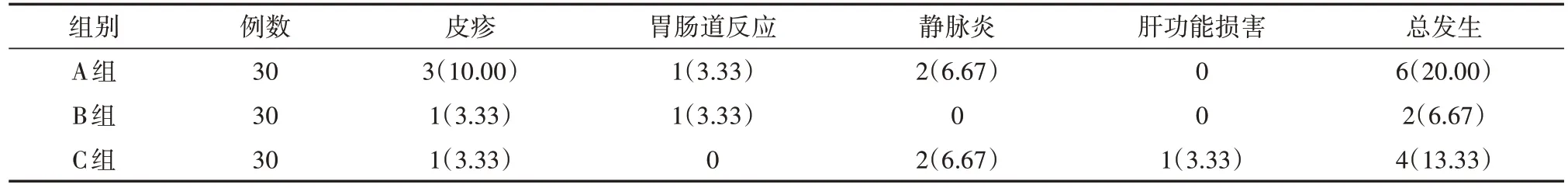

4.不良反應發生率比較(表4)

表4 3組類風濕性關節炎患者治療后不良反應發生率比較[例(%)]

B組患者不良反應發生率低于C組和A組,但3組間比較差異無統計學意義(χ2=2.308,P=0.315)。

討 論

RA是臨床常見免疫系統疾病,其發病機制極為復雜,且至今尚未完全闡明,多數學者考慮主要與遺傳易感性、免疫紊亂等密切相關,同時EB病毒感染、吸煙及性激素異常均是其發生發展的高危因素。RA常伴有血清類風濕因子陽性及關節外器官受累,且具有病情遷延、纏綿難愈的特點,故早期治療對抑制關節損害,改善患者生活質量具有積極意義。甲氨蝶呤被認為是臨床治療RA的基石用藥,可通過抑制機體內二氫葉酸還原酶,發揮良好的細胞免疫和體液免疫的作用,但單獨用藥劑量較大,導致部分患者耐受性差,治療療效不十分理想[6-7]。

隨著藥物作用機制生物因子為靶點的研究不斷深入,應用TNF、白細胞介素(IL)抑制劑在RA治療中應用逐漸廣泛[8]。注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白為臨床高選擇特異性TNF拮抗劑,可競爭性阻斷TNF-α與細胞表面受體結合,中斷第二信使傳遞信號,以減輕促炎細胞異常增殖對骨關節的破壞。目前,已有研究證實注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤治療RA可增強抑制TNF等炎性因子的作用,且安全性較好[9-10]。2017年托法替布在中國上市,其作為一種新型小分子抑制劑,可通過抑制細胞內信號傳導通路,抑制滑膜細胞釋放IL、環氧酶-2(COX-2)等因子,達到控制疾病進展的目的,尤其適用于甲氨蝶呤療效不足或無法耐受的中、重度活動性RA。國外一項對托法替布治療的RA患者進行周期為9.5年的隨訪調查,發現托法替布長期使用的接受度高,且安全性穩定[11]。徐蓓和陳竹[12]也在研究中指出,針對甲氨蝶呤應答不足的成人RA患者給予托法替布治療,在臨床癥狀改善、炎性因子水平抑制方面均效果良好。

本研究結果顯示,B組患者治療總有效率高于C組和A組,且治療后8周、24周臨床癥狀及實驗室指標改善效果均優于C組和A組(均P<0.05)。說明,與單用甲氨蝶呤和注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤治療相比,托法替布聯合甲氨蝶呤治療RA可通過阻斷JAK/STAT信號通路,抑制炎性因子激活,進而減輕關節骨質損傷,同時可解決部分患者不耐受或無應答的現象,故,能明顯改善患者臨床癥狀和體征,控制病情活動指標,與羅寰等[13]研究報道相似。另外,本研究結果顯示,托法替布聯合甲氨蝶呤治療RA不良反應率低于單用甲氨蝶呤和注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤,原因可能與托法替布作為口服小分子化合物,臨床應用接受度高,可避免靜脈注射對皮膚刺激有關[14]。

綜上所述,托法替布聯合甲氨蝶呤治療RA可有效改善患者臨床癥狀,抑制病情活動指標,臨床療效優于單用甲氨蝶呤和注射用重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白聯合甲氨蝶呤治療,且安全性良好。但本研究納入樣本量較少,且均來源于同一醫院,仍需加大樣本量進一步研究,為臨床循證治療提供參考。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突