“要有書——當代藝術文獻展”

——中國當代藝術社會美育經典案例

唐瑀琪

(四川美術學院)

一、展覽緣起——策展人個人經驗抒發

“要有書——當代藝術文獻展”展覽緣起王林先生在執教期間舉辦的同門共讀會,由研究生做每周書籍精讀分享,并邀請學界大咖參與討論,討論書目不僅局限于美術史論,還有經典文學著作等相關書籍。“書”在大眾意義上代表著文學、詩歌、散文、知識等,而王林先生作為一個藝術批評家將“書”作為主題,將這樣文學性的一詞與藝術呈現的方式相結合,也與他的個人學習經歷有很大的關聯。

王林先生青年時參與知青上山下鄉,后返城任職中學教師教書育人。其后考入重慶師范學院中文系,在重師讀書期間已與四川美術學院、與藝術有著千絲萬縷的聯系。1979年王林參觀了在重慶沙坪壩公園舉辦的“野草畫展”,有不少反映文革傷痕的繪畫作品,從此激起了對藝術的興趣。畢業后重慶師范學院中文系有意王林留校擔任古代漢語老師,后因當時四川美術學院院長葉毓山向重師中文系招收師資,將王林分配至四川美術學院文藝理論教研室文學組,后為學習美術史論到中央美術學院進修,從此王林先生開始了他由文學轉向美術史論批評之路。王林的一生都從事著“文學”與“藝術批評”創作,并且都有著不小的造詣,可以說這兩個學科組成了他的全部人生。

王林在展覽畫冊自序《邀友人因書創藝》里寫道:四川美術學院并不是一個特別崇尚讀書的地方,因為美術創作作為一種手藝,對藝術家而言讀圖重于讀書,瀏覽多于撰文。但這一點并不能成為拒絕讀書的理由,像蔡元培先生所言“大學者,研究高深學問者也”,更何況當代藝術觀念化、哲學化、知識化的傾向更加明顯,身在大學人文環境中的藝術家,不能只是一個技術員或手藝人。事實上,藝術創作在很大程度上也受時代理論思潮的影響,因一些理論思潮而催生出一個時代的藝術創作,因此藝術與理論是密不可分的。出于藝術創新與知識創新兩者并重,相得益彰、相互促進的愿望——為藝讀書,因書創藝。展覽邀請了四川美術學院部分教師、學生和美術界的朋友,以書為主題來創作關于書的藝術作品。作品不論大小、不拘形式、不限媒介及方法。這樣的因書創藝,以書(文學、人文、知識)為主題與藝術創作形式相結合,是王林先生將自己多年從事文學工作和作為藝術批評家相結合,是為自身個人經驗的抒發。

二、展覽機制——社會美育IP

“要有書——當代藝術文獻展”五站從四川美術學院美術館走向成都西藏飯店,走向上海金橋碧云美術館,走向云南大學美術館圖書館,最后回到重慶璧山圖書館,在此期間,展覽并非傳統的局限于美術館白盒子空間,而是由一開始的探索逐漸走向社區,走向公眾社會空間,并且隨著每一次展覽的舉行,相應的會催生出各種不同的美育項目。

在第一站《王林暨友人圖·書·文獻展》舉辦之時,王林在展覽現場美術館分別做了幾次不同主題的讀書研討會,讓學生間的讀書會從教室走進了美術館,從私人性走向了更多的公眾性。邀請了中央美術學院教授王華祥、西安美術學院教授王檬檬、中國美術學院教授李秀勤、復旦大學特聘教授、復旦大學哲學學院博士生導師沈語冰參與討論。參與嘉賓不同以往的僅僅只有美術史學界師生,也有藝術家、詩人,因他們所持立場不同,對書的理解有各自不同的維度,因此打破了以往陳規的讀書討論,他們的加入給研討會帶來了更多不同的新視角。將讀書會從教室搬進美術館,這是一次由最初的讀書會由私人性走向公眾性的一次嘗試。

第三站《碧云有書》在上海金橋碧云美術館舉辦,在展覽期間舉辦了當代藝術家與當代藝術批評家的圖書捐贈活動、“中國當代藝術進程中的圖文記錄”專題論壇,從新視角和側面觀看反省梳理展望中國當代藝術以及當代中國社會文化的發展進程。參與贈書活動的有:賈方舟、皮道堅、陳孝信、孫振華、顧丞峰、沈語冰、王端廷、馮博一、楊衛、何桂彥、方力鈞等30位藝術家與批評家。贈書內容均為中國當代藝術相關內容,有很深的藝術教育作用。行業內知名批評家、藝術家領頭贈書也相當于給我們提供了一個美術史值得研讀的書單,為大眾學習美術史知識提供了豐富的資源,形成了不小的影響力。這樣集藝術圖書館、當代藝術展、圖書捐贈活動與專題論壇的“碧云有書”,形成美術館與書的深度關聯,美術館肩負起重要的美育使命。由此共同建立起一個保護、研究、傳承、共享的當代藝術公益平臺,以當代藝術圖書文獻為基點,創建了一個圖書館、美術館、博物館、文獻庫、檔案庫、數據庫多館多庫合一的新文化生態、新藝術綜合的共同體。

第四站《云大有書》要有書展覽走進云南大學校園,在展覽開展的同時,也催生出了云南大學書籍設計競賽,云大同學們積極參與,運用“書”進行創作,在展覽的同時也在積極實踐。第五站《璧山有書》作為一個專題創意的社區文獻展,在圖書館這樣的公共空間中展出,會吸引更多地在地居民特別是青年學生到場,為青少年的成長注入當代藝術感知,展覽則承擔起了它的美育作用。王林認為當代藝術的價值,在于以創造性來改變習以為常的視覺習慣,不斷更新我們對既有事物的認知和體會,這一點正是社會文化建設的根本所在。此外,王林攜其研究生走進璧山中學進行當代藝術經典案例分享,由研究生分享“從安格爾的《泉》到杜尚的《泉》”,為推進社區美育做出貢獻。

綜合來看,展覽場地從美術館到圖書館,是由美術館走向社會大眾的過程,展覽的意義也由此顯現,“書”本身就有著教育的功能。不論是從私人性走向更多公共性的讀書研討會、具有啟示引領意義的美術學學科帶頭人贈書活動、展覽衍生出的書籍設計實踐活動以及當代藝術走進璧山中學分享會,這都是展覽積極介入社會,積極進行社區美育的實踐探索。從一開始最基礎的衍生活動在展覽一站站進行中不斷突破美育形式,從讀書會到贈書、設計書、分享書,“要有書——當代藝術文獻展”這樣一個社會美育IP逐漸成型,具有積極、強烈的社會美育價值。在此后的巡展中,策展人王林也會根據巡展當地進行各類美育活動策劃,形成由展覽與美育活動共同構成一個完整的社會美育展覽品牌,并計劃持續推廣下去,具有積極的美育價值。

三、展出作品——多元共生的當代藝術圖鑒

在中國當代藝術發展的進程中,有不少藝術家用“書”作為材料或主題進行創作,“書”成為了藝術家抒發個人經驗的一種媒介,黃永砯《中國繪畫史和現代繪畫簡史在洗衣機里攪拌了兩分鐘》、徐冰《天書》都是在用書來表達個人經驗的態度以及對社會現象的思考。

“要有書——當代藝術文獻展”每一站都有部分當地藝術家加入其中,到目前為止參展藝術家共有100多位,參展作品多達200多件。參展藝術家有:龐茂琨、王朝剛、侯寶川、黃作林、申曉南、翁凱旋、何一兵、焦興濤、李秀勤、李占洋、羅中立、唐勇、葉毓山、蒼鑫、宋鋼、朱小禾、王華祥、高小華、何多苓等一系列西南藝術先鋒藝術家以及胡順香、李蝶等年輕的新生代藝術家。

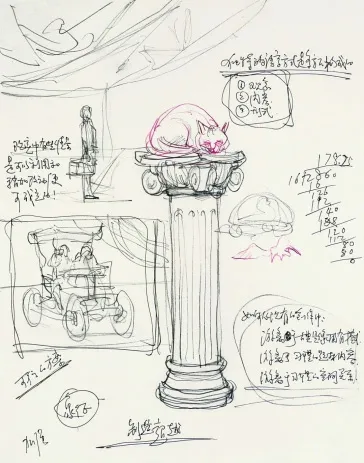

展覽展出藝術家四川美術學院院長龐茂琨的《舞臺系列草圖一》(圖一)在現今的電子時代下傳統的二維紙媒已逐漸被拋棄,整個世界已經被互聯網所占領。藝術家龐茂琨用傳統紙媒的速寫創作呈現對當今機械復制時代下傳統紙媒“靈韻”的消逝地反思。龐茂琨認為:傳統的讀書方式成為幾個世紀以來人類共同的、內在的身體行為。在今天,閱讀的媒介由傳統的紙質書變成了手機和電腦的情形下,傳統的閱讀方式仍值得我們去懷念和賡續。

圖一 《舞臺系列草圖一》 龐茂琨 紙上鉛筆 35.5×27cm 2010

還有不少藝術家基于個人生存經驗聯結書與藝術作品共同的記憶功能進行創作。羅中立《手稿》在展覽現場展出了一幅與王林先生知青下鄉時相識的照片,是藝術家與策展人王林聯結的記憶。以及羅中立手稿展海報、隨筆手稿,以及油畫作品《父親》的畫冊,這些都是藝術家羅中立的代表作,這些書面化紙媒的東西是作為羅中立藝術生涯的全部記錄。葉毓山《自選方式》都是以書、紙面為形式對個人生存經驗的現實化。

女性藝術家梁明玉《阿芙羅狄蒂 Aphrodite 的閱讀》、李秀勤《觸覺·凹凸》以女性藝術家視角出發進行創作,利用書探討了自身對于身體、性別問題的關注。梁明玉運用女性模特道具和時尚雜志進行編碼,用線對破敗的模特身體縫補,時尚雜志由腳處向上生長,又裹挾于整個身體里,來表達社會對于女性規訓的反思。藝術家李秀勤在該展覽展出雕塑《觸覺·凹凸》是有關盲文的觸摸式作品。書的兩頁是凸起和凹陷的孔洞,盲人可以通過上面凸起的孔洞去了解書籍的內容。策展人王林評價:李秀勤的創作不僅是對雕塑觸覺及手感的本體論研究,而且是具有獨特社會學意義的實踐案例。她對特殊群體盲人及盲文的關注,既是女性化的、普世性的當代意識,也是行為藝術與藝術行為、在地在場的人文關懷。

不少藝術家也以書為載體對社會現實進行反思。侯寶川《天梯——要有書》表達了對大涼山彝族通過希望之路走出大山,脫離落后貧窮的關注。作品使用鋼筋焊接而成矗立地面,這是一個沉思內省的場域空間,天梯是通往宇宙未知之路,借助知識的力量“要有書”,扎根于土地不斷汲取營養生長,從而實現新的希望。彭漢欽《思想者》一支箭插在一本帶有思想者雕塑的書上,思想者作為主流所推崇的一件藝術史上經典的雕塑作品,而藝術家卻用帶有態度的箭矢扎向思想者,體現了藝術家個人對于主流美術史的態度。施晶晶《@沐》藝術家自己裸身躺進滿是團成團的新聞報紙球的浴缸里,整個人都被完全地包裹、淹沒。藝術家將報紙形態再造,用行為的方式來表達失去獨立思考的我們被當下社會紛繁的信息裹挾、侵蝕的反思。

“要有書——當代藝術文獻展”呈現了如此多元的創作形式,從繪畫到雕塑、裝置、影響、行為藝術等,其藝術類型涵蓋之廣。藝術作品也呈現著藝術家個人生存經驗、對現代社會的反思、對紙媒復歸的關注、對性別意識以及生命關懷的關注、對社會現實的思考等,這都是當代藝術所呈現的面貌。如此多的藝術形式、不受限的觀念表達,“要有書——當代藝術文獻展”構建了一種基于書作為創作形式的當代藝術圖鑒,多元、開放、包容的要有書展覽在一定意義上也構成了展覽美育價值的原因之一。

四、結語

“要有書——當代藝術文獻展”是一個集社會美育價值、普世價值于一身的當代藝術圖鑒展。“要有書”是因策展人王林由文學研究轉向藝術批評家身份問題,基于理論、實踐與其個人生存經驗的現實化。展覽并非傳統的局限于美術館白盒子空間,而是逐漸走向公眾社會空間,每一次展覽相應的會催生出各種美育項目,“要有書”業已經形成了一個具有普世價值的社會美育IP。展覽展出作品形式多樣,以書為主體來探討當代藝術的表達方式,多種創作形式呈現中國當代藝術家個人生存經驗、對現代社會的關注、性別意識以及生命關懷的關注等,構建了一種以書作為創作主題的當代藝術圖鑒,由于涵蓋內容的多樣性在一定意義上也反證了展覽的社會美育價值的全面性。“要有書——當代藝術文獻展”視為中國當代藝術社會美育的經典案例。