基于希望與失望學說理論的心理干預對燒傷患者心理狀態的影響

[摘要]目的:探討基于希望與失望學說理論的心理干預對燒傷患者心理狀態的影響。方法:將2019年1月-2021年12月筆者醫院收治的80例中度及以上燒傷穩定期患者按照隨機信封法分為對照組(n=40,常規護理)和觀察組(n=40,常規護理+基于希望與失望學說理論的心理干預)。比較兩組護理前、護理14 d后病恥感、心理韌性、傷殘接受度、創傷后應激障礙(Post-traumatic stress disorder,PTSD)風險。結果:護理14 d后,觀察組病恥感輕于對照組,觀察組心理韌性強于對照組,觀察組傷殘接受度高于對照組,觀察組PTSD風險低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論:基于希望與失望學說理論的心理干預可以幫助中度及以上燒傷穩定期患者減輕病恥感、增強燒傷后心理韌性、提高傷殘接受度,降低PTSD風險,可在臨床應用。

[關鍵詞]希望與失望學說;心理干預;中度及以上燒傷;病恥感;傷殘接受度;心理韌性;創傷后應激障礙

[中圖分類號]R473.6? ? [文獻標志碼]A? ? [文章編號]1008-6455(2023)04-0173-04

Effects of Psychological Intervention Based on Hope and Disappointment Theory on the Psychological State in Burn Patients

YU Xue,ZHAO Feilong,GONG Qingxiang

(Department of Burn and Plastic Wound Surgery,Fuyang People's Hospital,Fuyang 236000,Anhui,China)

Abstract: Objective? To explore the effects of psychological intervention based on hope and disappointment theory on the psychological state in patients with burns. Methods? 80 patients with moderate burn and above in stable stage admitted to the hospital between January 2019 and December 2021 were divided into two groups according to the random envelope method,including the control group (n=40,routine nursing) and the observation group (n=40,routine nursing + psychological intervention based on hope and disappointment theory). The stigma,psychological resilience,disability acceptance and risk of post-traumatic stress disorder (PTSD) were compared between the two groups before nursing and after 14 days of nursing. Results? After 14 days of nursing, the stigma of the observation group was lighter than that of the control group,and the psychological resilience was stronger than that of the control group, and the acceptance of disability of the observation group was higher than that of the control group, and the risk of PTSD was lower than that of the control group (P<0.05). Conclusion? Psychological intervention based on hope and disappointment theory can help to relieve stigma, enhance post-burn psychological resilience,improve disability acceptance,and reduce the risk of PTSD in patients with moderate burn and above in stable stage.It can be used in clinical practice.

Key words: hope and disappointment theory; psychological intervention; moderate burn and above; stigma; disability acceptance; post-traumatic stress disorder

燒傷是較為常見的一種急性損傷性疾病[1],中度及以上燒傷可致患者毀容、身體畸形、機體功能障礙,對患者正常生活、工作與心理造成不良影響[2]。病恥感為患者被燒傷后因容貌異常、身體畸形與缺陷等而產生的一種負面情緒[3]。傷殘接受度為患者接受燒傷后克服機體障礙與心理障礙,主動尋求積極回歸集體與社會時對其身體缺陷的接受程度[4]。PTSD為個人在經歷非同尋常的災難性刺激后發生的心理性創傷[5]。據相關文獻報道,患者內心產生的病恥感、對傷殘的接受程度與PTSD會使患者治療效果、康復后回歸社會的狀態受到影響[6-7]。因此,在中度及以上燒傷患者穩定期的護理中,注重其內心感受,對其進行合適的心理干預是非常必要的。基于希望與失望學說理論的心理干預是以患者為核心,幫助患者重新點燃對生活的希望,有學者研究發現其可以改善患者心理狀態、減輕心理負擔,增強患者對未來美好生活的憧憬等[8]。筆者醫院將基于希望與失望學說理論的心理干預應用于中度及以上燒傷穩定期患者,以減輕患者病恥感、增強燒傷后心理韌性、提高傷殘接受度,降低PTSD風險,效果良好,現報道如下。

1? 資料和方法

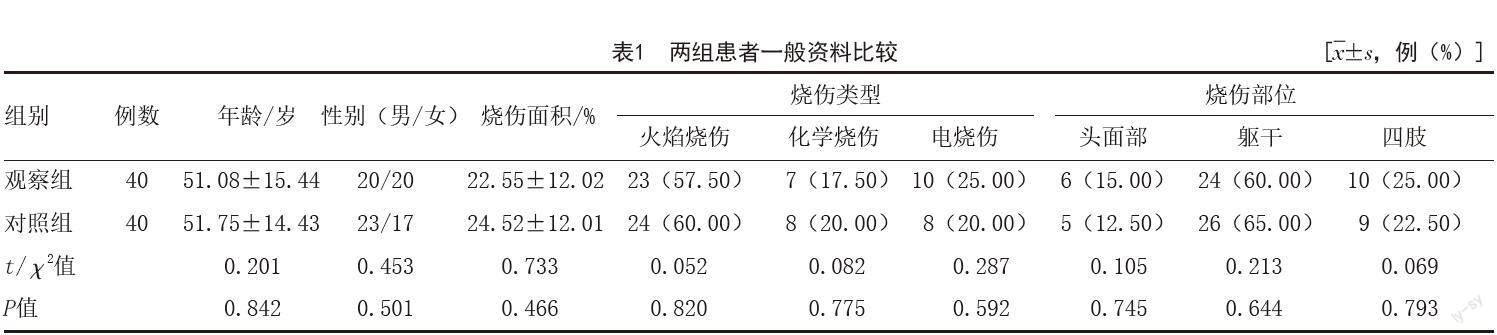

1.1 一般資料:將2019年1月-2021年12月筆者醫院收治80例中度及以上燒傷穩定期患者按照隨機信封法分為對照組(40例,常規護理)和觀察組(40例,常規護理+基于希望與失望學說理論的心理干預)。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。本研究已經醫院倫理委員會審批通過,所有患者知情并已簽屬知情同意書。

1.2 入選標準:①年齡≥18歲;②中度及以上燒傷患者且病情穩定;③文化程度小學及以上,可獨立完成研究涉及的相關調查問卷;④無惡性腫瘤;⑤無精神方面疾病,可進行正常交流與溝通。

1.3 排除標準:①糖尿病;②研究過程依從性差、家屬不支持。

1.4 終止標準:病情加重。

1.5 護理干預方法:兩組患者護理時間均為14 d。

1.5.1 對照組:患者穩定期行常規護理。

1.5.1.1 創面護理:采用酸堿值接近中性的醫用清洗劑清洗創面周圍皮膚,但不觸碰燒傷創面,幫助患者涂抹燒傷藥物。

1.5.1.2 病房管理:病房溫度控制在28℃左右,濕度約70%,勤通風,保持患者床單被褥干凈、整潔。

1.5.1.3 其他常規護理:幫助患者翻身;指導患者日常用藥;關注患者情緒波動,當患者情緒低落時予以適當心理疏導;健康宣講,告知患者保持良好心態有助于疾病康復,告知患者飲食注意事項、日常護理注意事項等。

1.5.2 觀察組:在對照組基礎上行基于希望與失望學說理論的心理干預。基于希望與失望學說理論的心理干預方法如下。

1.5.2.1 患者情緒休克期處理:患者突發意外燒傷,導致毀容、畸形、機體功能障礙,需要時間接受燒傷現實,燒傷后一段期間會處于情緒休克階段,該階段患者對外界關心會反應冷談、遲鈍,以消極態度接受治療、對待周圍事物無動于衷等。護理人員用真誠、溫暖的態度與行為首先和患者、家屬建立良好而可靠的護患關系,主動關心患者內心情緒,鼓勵患者表達出內心真實想法,給予積極向上的引導,增強患者治療信心,幫助患者正確認識疾病。

1.5.2.2 患者人際關系建立:患者所擁有的希望,一定程度來源于他與周圍人的情感互動,護理人員詳細調查患者人際關系情況,當患者家屬和(或)親朋好友到醫院進行探望時,護理人員向他們講解精神鼓勵與心理支持對幫助患者治療疾病的重要意義,提醒探訪人員多與患者談論輕松且愉悅的話題內容,盡量滿足患者合理要求,多鼓勵患者,讓患者感受到來自他們的關懷,使患者內心受到鼓舞,積極面對燒傷后的身體情況。

1.5.2.3 患者生活目標制定:當患者知道自己有能力完成某些目標時,患者心中會點燃希望的火苗。在患者病情穩定期時,護理人員可引導患者重視治療,告知患者病情發展良好,邀請專業營養師、康復師一起協助患者制定日常恢復計劃,鼓勵患者用自己日常愛好作為生活目標,以表格形式列出各項內容,指導患者逐一完成每條項目,當患者完成后給予恰當的語言贊美,讓患者從中獲得內心成就感。

1.5.2.4 患者自我護理支持:患者燒傷后,機體功能下降、行動不便,使得患者自我護理能力變差。護理人員可以親自演示結合健康宣講指導患者進行自我護理,如清洗皮膚,指導患者用干凈的濕毛巾清洗創面周圍皮膚;有效翻身,指導患者借助病床護欄和家屬幫助下小范圍的進行有效翻身操作;肢體康復鍛煉,指導患者在病床上小幅度上下的抬腿、抬手臂等,不斷地幫助患者重復訓練,直到患者較為熟練的掌握了燒傷后自我護理措施,該過程中對患者付出給予肯定,調動患者自我護理積極性;當遇到患者自我否定時,降低訓練難度,給予患者積極正向鼓勵,不過于激進,讓患者慢慢適應自我護理行為,內心肯定自我付出。

1.5.2.5 豐富患者精神生活,提高其對周圍事物的關注度:病房播放舒緩輕音樂,鼓勵患者閱讀,轉移患者對燒傷的過度關注。天氣晴朗時,護士或家屬用輪椅推患者出病房進行室外活動,通過多曬太陽、呼吸戶外空氣等幫助患者減少內心焦慮情緒等。

1.6 觀察指標

1.6.1 病恥感:采用社會影響量表(Social impact scale,SIS)[9]評估兩組患者護理前、護理14 d后病恥感。SIS分4個維度:社會排斥(9項)、經濟無保障(3項)、內在羞恥感(5項)、社會隔離(7項),共24項。應用Likert 四級評分法,每項得分1~4分,總得分24~96分,得分越高,表示患者病恥感越強烈。

1.6.2 心理韌性:采用心理彈性量表(Connor-davidson resilience scale,CD-RISC)[10]評估兩組患者護理前、護理14 d后心理韌性。CD-RISC量表分3個維度:堅韌性(13項)、力量性(8項)、樂觀性(4項),共25項。應用Likert 四級評分法,每項得分0~4分,總得分0~100分,得分越高,說明患者面對疾病時心理韌性越好。

1.6.3 傷殘接受度:采用殘疾接受度量表(Acceptance of disability scale,ADS)[11]評估兩組患者護理前、護理14 d后傷殘接受度,ADS-R有四個維度:擴大維度(9項)、從屬維度(5項)、包容維度(9項)和轉變維度(9項),共32項。應用Likert 四級評分法,每項得分1~4分,總得分32~128分,得分越高,說明患者傷殘接受水平越高。

1.6.4 PTSD:采用民用版本的PTSD檢查量表(The ptsd checklist civilian version,PCL-C)[12]評估兩組患者護理前、護理14 d后PTSD程度。PCL-C有3個維度:再體驗癥狀群(5項)、警覺性增高癥狀群(5項)、麻木/回避癥狀群(7項),共17項。應用Likert 五級評分法,每項得分1~5分,總得分17~85分,得分越高,表示中度及以上燒傷患者PTSD越強烈。

1.7 統計學分析:使用SPSS 20.0分析數據,計數資料以[例(%)]表示,組間采用χ2檢驗;如果計量資料滿足正態,則以(x?±s)表示,組間比較采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1 兩組患者SIS評分比較:護理前,兩組患者SIS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);護理14 d后,觀察組SIS評分低于對照組(P<0.05)。見表2。

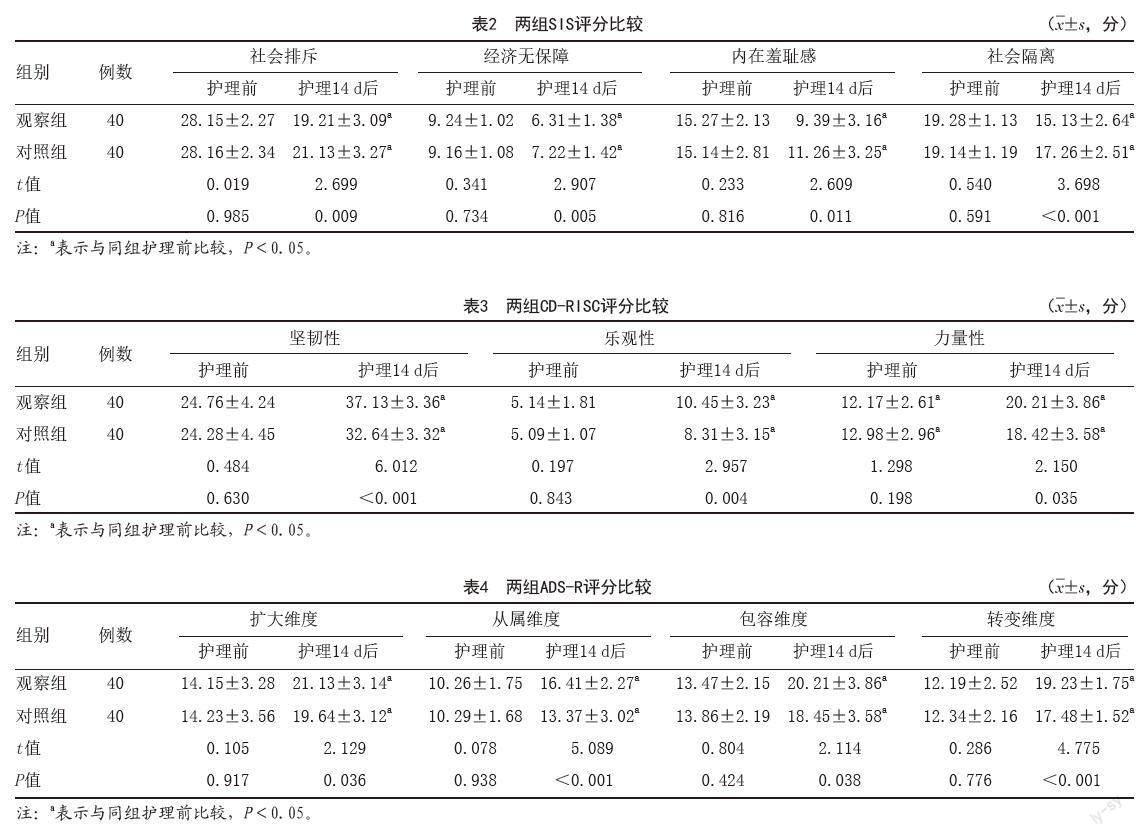

2.2 兩組患者CD-RISC評分比較:護理前,兩組患者CD-RISC評分比較差異無統計學意義(P>0.05);護理14 d后,觀察組心理韌性CD-RISC評分高于對照組(P<0.05)。見表3。

2.3 兩組患者ADS-R評分比較:護理前,兩組患者ADS-R評分比較差異無統計學意義(P>0.05);護理14 d后,觀察組ADS-R評分高于對照組(P<0.05)。見表4。

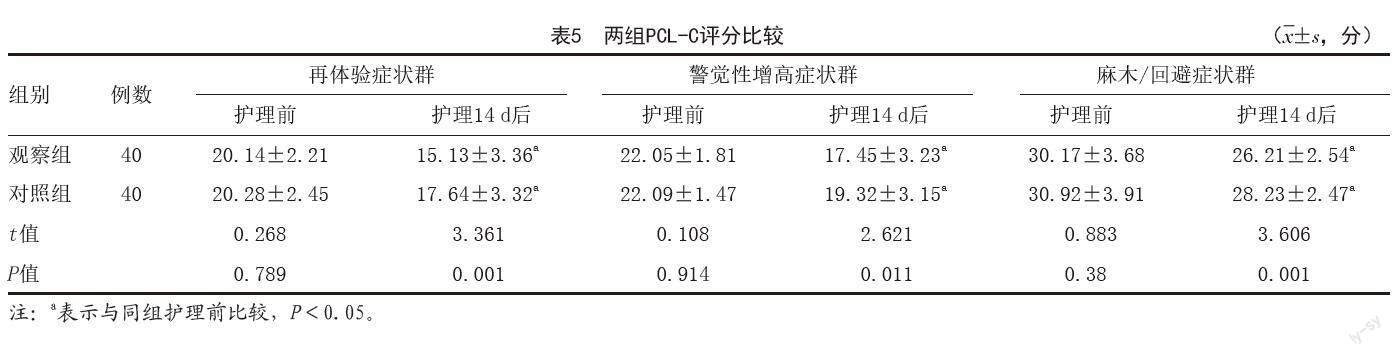

2.4 兩組患者PCL-C評分比較:護理前,兩組患者PCL-C評分比較差異無統計學意義(P>0.05);護理14 d后,觀察組PCL-C評分低于對照組(P<0.05)。見表5。

3? 討論

已有研究表明[13-16],心理干預可有效改善創傷患者心理狀態,減輕患者負性情緒,降低患者內心病恥感,增強患者心理韌性,提高患者傷殘接受度與自我護理能力,并最終有利于患者創傷恢復。本研究發現,護理14 d后,觀察組患者內心病恥感、PTSD風險低于對照組,觀察組面對疾病的心理韌性、傷殘接受度高于對照組。分析原因可能為基于希望與失望學說理論的心理干預,充分考慮到了患者內心感受和主觀情感需求。首先,護理人員用真誠、溫暖的態度和行為與患者、家屬建立良好而可靠的護患關系,主動關心患者內心情緒,鼓勵患者表達內心真實想法,給予患者積極向上的引導,幫助患者度過情緒休克期;其次,護理人員幫患者建立人際關系,調動探訪的親朋好友給予患者恰當的關心與鼓勵,使患者內心受到鼓舞,積極面對燒傷后的身體狀況,從而使患者內心對疾病產生的病恥感降低;第三,護理人員用行動幫助患者建立治療信心,使患者積極面對疾病,并聯合探訪親友給予患者心靈上的安慰與疏導,然后幫助患者制定生活目標,當患者每完成一條項目時給予患者肯定與贊美,讓患者從中獲得內心的成就感,勇敢面對疾病,從而使患者面對疾病的心理韌性得到提高;第四,護理人員與患者進行情感互動,給予患者精神鼓勵與心理支持,并幫助患者提高自我護理能力、豐富精神生活與完成日常生活目標等,在這一系列過程中,使患者心靈得到慰藉,肯定自我,自我護理能力也得到提高,從而使患者能較為平靜的接受燒傷現實。以上基于希望與失望學說理論的心理干預,可有效安撫患者燒傷后的心靈,點燃患者內心戰勝疾病希望的火苗,轉移患者對燒傷的過度關注,減少患者內心焦慮情緒,從而使患者內心病恥感減輕、PTSD風險降低,面對疾病的心理韌性增強,對傷殘的接受度提高,有利于患者康復,可在燒傷科臨床推廣使用。本次研究存在取樣范圍小、樣本量少、跟蹤時間短等局限,結果可能存在偏倚。未來有待擴大取樣范圍,多中心、加大樣本數量,延長臨床跟蹤時間等進一步深入研究。

[參考文獻]

[1]李曉亮,葉向陽,李琰光,等.腎損傷標志性蛋白在燒傷延遲復蘇患者急性腎損傷早期診斷中的價值[J].中華燒傷雜志,2021,37(2):143-149.

[2]呂靜.基于延續性護理需求的成人中度及以上燒傷患者出院計劃的構建[D].湖州:湖州師范學院,2020.

[3]陳玲,李阿敏,劉玉潔,等.維持性血液透析患者病恥感現狀及影響因素分析[J].中國中西醫結合腎病雜志,2021,22(11):1008-1010.

[4]劉雨琦.腦卒中肢體功能障礙患者社會支持、自我效能、應對方式及傷殘接受度的相關性研究[D].天津:天津中醫藥大學,2020.

[5]凌玉潔,許臘梅.燒傷患者心理韌性、反芻思維與創傷后應激障礙的相關性研究[J].中國社會醫學雜志,2021,38(5):524-527.

[6]查夢培,李晶,劉妍,等.腦出血偏癱患者病恥感現狀與傷殘接受度的相關性研究[J].中國護理管理,2020,20(3):459-463.

[7]華英,陳亞蓉,張怡.康復護理聯合心理干預及康復功能訓練治療大面積燒傷患者的效果觀察[J].中國康復,2019,34(2):87-89.

[8]王裕玲,顧巧麗,袁呂榮.Snyder希望理論的護理干預在直腸癌術后結腸造口患者中的應用觀察[J].現代中西醫結合雜志,2019,28(15):1681-1685.

[9]魏睿,賀鷺.慢性腎臟病病人病恥感現狀及影響因素研究[J].護理研究,2021,35(10):1865-1867.

[10]董利華,韓寅,楊百元.燒傷康復期患者焦慮、抑郁與積極心理品質的關系分析[J].中國美容醫學,2019,28(7):137-140.

[11]蔡芳,周敏,周曉倩.基于網絡平臺的結構式心理護理對燒傷后瘢痕整形患者康復情況及不良情緒的影響[J].中國美容醫學,2021,30(7):154-158.

[12]葉道琳,馬蕾,徐邦紅,等.系統放松療法對燒傷患兒家長創傷后應激障礙的影響[J].中國實用護理雜志,2022,38(2):105-110.

[13]王蓮,鄧巍,劉晨晨,等.個性化護理溝通模式及心理干預在面部軟組織損傷患者整形修復治療中的應用[J].中國美容醫學,2022,31(4):151-155.

[14]唐文華,胡丹,顧黎軍.人性化護理聯合心理誘導對燒傷患者心理韌性及創傷后成長的影響[J].齊魯護理雜志,2022,28(2):94-96.

[15]朱婷,黃雅蓮,方艷春,等.基于PERMA模式的積極心理干預對腦卒中病人傷殘接受度及自理能力的影響[J].護理研究,2020,34(6):965-970.

[16]胡雪玲.支持性心理干預在急診科外傷患者創傷后應激障礙中的應用[J].中華現代護理雜志,2019,25(28):3670-3673.

[收稿日期]2022-07-13

本文引用格式:余雪,趙飛龍,宮青香.基于希望與失望學說理論的心理干預對燒傷患者心理狀態的影響[J].中國美容醫學,2023,32(4):173-176.