橫琴粵澳深度合作區與國外典型跨境合作區治理比較研究

陳朋親, 毛艷華

(中山大學 港澳珠江三角洲研究中心/粵港澳發展研究院,廣州 510275)

一、問題的提出

縱深推進粵港澳大灣區建設,是推動“一國兩制”事業發展的新實踐,是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試,是粵港澳三地協同推進高質量發展的新機遇。2017年《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》簽署,標志著粵港澳大灣區建設正式啟動。粵港澳大灣區具有“一個國家、兩種社會制度、三種法系、三個關稅區、三種貨幣”的特性,面臨跨境合作治理的剛性約束,其區域協作治理模式備受關注。鐘韻和胡曉華從宏觀、中觀、微觀三個層面分析了粵港澳大灣區制度創新的實施路徑[1]。毛艷華和榮健欣從“一帶一路”重要支撐區、國際科創中心、全球世界級經濟平臺、世界優質生活圈、“一國兩制”實踐示范區等維度,分析了粵港澳大灣區協同發展的路向[2]。楊愛平基于國內外灣區或城市群治理模式的橫向比較,肯定了中國特色政治與發展路徑下治理模式的優勢,并對其進行了補充和發展[3]。方木歡結合粵港澳大灣區政府間協調過程,提出了“塊塊”合作的分類對接與“條條”貫通的跨層協調的跨區域治理新模式[4]。丁煥峰等從產業體系、空間布局、生態體系和治理效能四個維度討論了大灣區跨境治理體系的建構[5]。具體實踐方面,有研究對跨區治理現狀進行了分析和展望,并結合某一理論視角和宏觀政策趨勢提出了優化建議。蔡嵐從制度性集體行動視角分析了粵港澳大灣區大氣污染聯防聯治[6]。覃成林和武龍杰分析了粵港澳大灣區城市間協同創新聯系網絡特征、空間格局、影響要素,并提出了大灣區國際科創中心的建設路徑[7]。曾堅朋等從區域一體化、產業聯動、協同創新、國際合作等維度分析了粵港澳大灣區數字灣區建設路徑[8]。

跨境治理是地理上跨政區聯合行動,組織上跨部門交流,傳統公私部門間的伙伴關系以及橫跨各政策領域的專業化合作,是一種跨邊界、跨分歧,實現協同發展目標的新型治理模式[9]。粵港澳大灣區具有跨區域、跨制度的“國內跨境”特點,其跨境治理必然面臨諸多問題與障礙。目前,從這種制度差異性和互補性出發探討粵港澳大灣區協同治理機制創新問題,還有許多值得深入思考的方面。一定程度上,粵港澳三地能否緊密聯動、大灣區政策能否有效落實、各類要素能否便捷流動、港澳居民能否在大灣區建設中獲得更多幸福感和滿足感,是評判粵港澳大灣區跨境治理效能的標尺。2023年廣東省委第十三屆二次全會,進一步深化了推進粵港澳大灣區建設的戰略部署,提出“把規劃抓在手上,把項目落在地上,把未來融在路上,把百姓記在心上”的高水平謀劃推進路徑,全面描繪了粵港澳大灣區建設的時間表和路線圖。

受納入研究樣本量較少的限制,本文研究方法可能存在一定的局限性,有必要行大樣本的隨機對照研究以進一步證實。綜上所述,對于腦卒中患者采用中醫延續護理能夠顯著改善患者的臨床癥狀,提高患者的生活質量與耐受性,值得臨床實踐中應用與推廣。

橫琴粵澳深度合作區作為粵港澳大灣區的重要合作平臺,是粵澳兩地共同協商、共同參與、共同治理、共同發展的特殊經濟功能區,具有獨特的經營與運作方式,多種制度與體制相互交織、相互促進。在“一國兩制”的行政管理制度和司法制度不同的情況下,如何構建一個協調一致、高效運轉的制度體系?如何根據“一國兩制”的特殊性,兼顧國家治理體系現代化的總體要求,尋求“一國兩制”跨境治理模式的創新,更好地推動粵港澳大灣區戰略的實施和豐富“一國兩制”新實踐?這些都是必須深入探究的問題。就國際上典型的跨境合作區而言,在其長期演進發展過程中,已經形成了治理體系方面的共性要素或一般規律性經驗,其理論視域和實踐經驗對橫琴粵澳深度合作區治理模式具有借鑒價值,有助于提升橫琴粵澳深度合作區的跨境治理效能。因此,文章選取多層級治理的上萊茵、“兩國一制”的奧瑞桑德、“一國一制”的柏林—勃蘭登堡這三個國際上跨境區域治理的佼佼者,進行比較分析,以期提出優化橫琴粵澳深度合作區跨境協同治理的策略,更好地服務粵港澳大灣區高質量發展。

二、基于IAD框架的跨境合作區治理分析模型

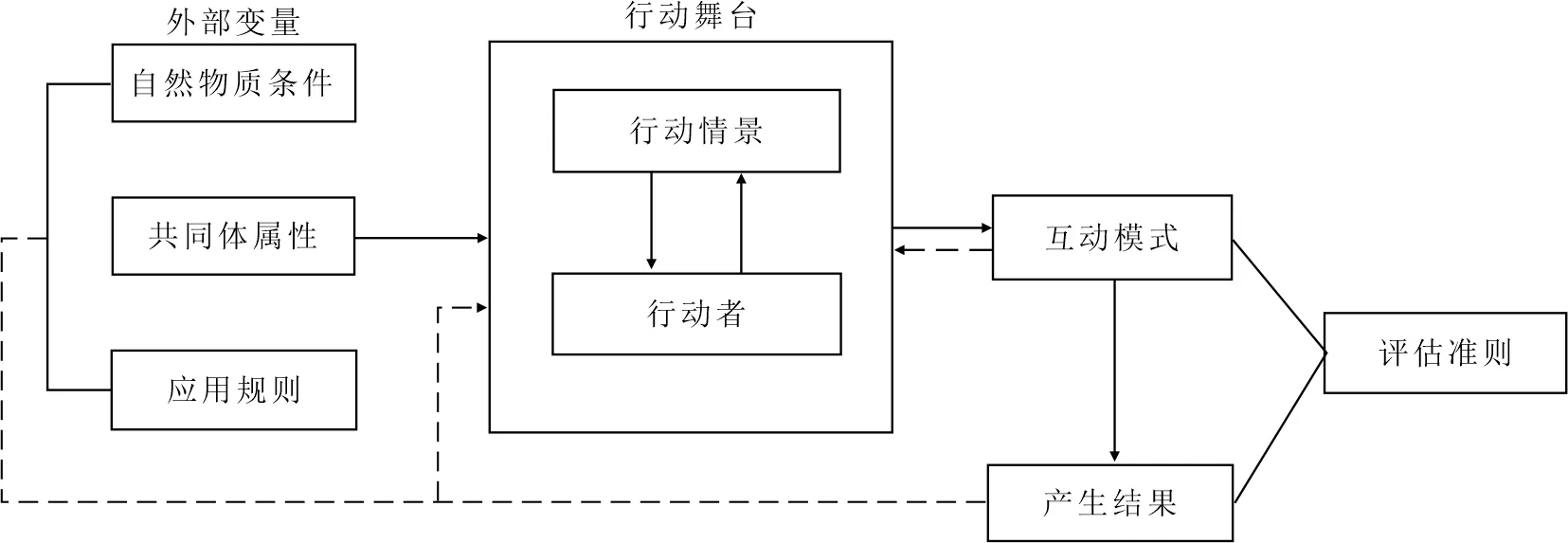

制度分析與發展(Institutional Analysis and Development,IAD)框架最早由奧斯特羅姆(Ostrom)夫婦提出,是從上千個公共池塘資源治理的案例中整理出來并逐步發展的理論框架,已經成為公共事務合作治理的經典分析框架[10]。它指在一定的制度要素的影響下,政策行動主體根據不同的行動情景,構建出一種相互合作的方式,進而形成一種可以用一定的標準來評估的效果,而這種效果又能夠反過來作用于行動主體,使其更好地進行下一輪的相互合作,還會對外界的情況造成影響[11]。IAD框架包括外部環境、行動舞臺、互動模式、績效評估、結果反饋等構成要素[12]。外部環境主要包括自然客觀條件(物質世界的客觀屬性)、共同體屬性(行動主體普遍接受的價值規范或行為規范)、通用制度規則(已經形成的規則或規定);行動舞臺是行動者相互作用、交換商品和服務、解決問題、相互支配或沖突的社會空間,主要包括行動情景和行動者[13]。IAD框架以行動情景為核心,將外部變量和結果聯系在一起,通過對結果的評估影響行動主體或外部環境的動態調整(見圖1)。

圖1 制度分析與發展框架[14]

4.結果反饋。上萊茵合作委員會將聯席會議確定的合作共識、歐洲區域基金的投資項目建成作為治理目標,根據治理績效評估結果,調整治理目標,提高整體績效。在此階段,秘書處會邀請理事會舉辦共同合作論壇、與十個職能小組召開專門會議,根據治理目標的推進情況,實行信息公開和動態調整,在網站上公布整體治理目標的調整及改進計劃。結果的反饋不僅是對治理情境中治理主體落實治理目標的改進,也是對跨境合作協同治理機制的完善和優化。

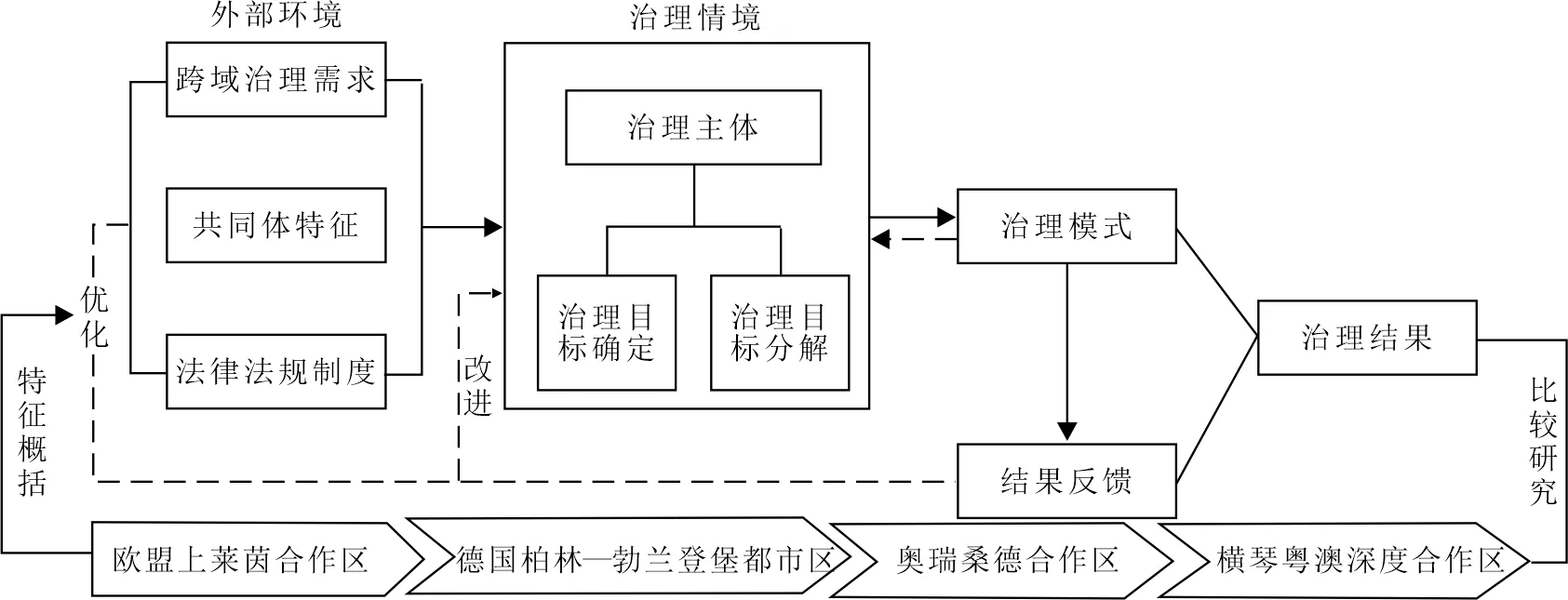

圖2 比較分析框架(作者自制)

三、橫琴粵澳深度合作區與國外典型跨境合作區的治理模式

隨著新自由主義和全球化的不斷深化,資本出現“去邊界”流動,開始了區域一體化進程,邊界區成了地緣、政治、社會等關系的復合區域。

2.2.1 種植前的準備。栽培牧草時,種植人員要做好前期的相關準備工作,如及時翻地。當秋季來臨時,需要對翻整后的土壤澆水,以保護土壤。第2年春季,冰雪融化為土壤帶來充足的水源,保證土壤中水分含量適中。

(一)多層級治理下的上萊茵合作區

上萊茵跨境合作區位于萊茵河上游,包括法國的阿爾薩斯大區(Région Alsace)和汝拉(Jura)、德國巴登-符騰堡州(Baden-Württemberg)的上下登地區、瑞士的巴塞爾(Basel)和阿爾高(Aargau)以及意大利南部的索羅托地區(Sorotto),是歐洲跨區域治理最成功的案例。上萊茵地區集中了德國、法國和瑞士三國經濟的發達區域,通達的交通將此地區連接成為一個區域系統。早在18、19世紀,上萊茵邊境地區就建立了區域性的經濟同盟,歐盟的成立更是為上萊茵合作區建設提供了成熟的政治基礎,《馬斯特里赫特條約》和《卡爾斯魯厄協定》為邊境合作區治理提供了有力的法律依據。勞工移動、邊境購物或居住成為特殊的邊境現象,區域文化認同感逐漸成熟,促成了各種合作倡議[17]。因此,共同自然地理、歷史淵源以及較強的經濟實力,為本地區跨境合作治理提供了得天獨厚的條件。在上述外部環境的影響下,從治理主體、治理模式、治理結果和結果反饋等方面對上萊茵跨境合作區協同治理進行分析。

乙肝表面抗原(HBsAg)、丙型肝炎抗體(抗-HCV)、梅毒螺旋體特異性抗體(抗-TP)、人類免疫缺陷病毒抗體(抗-HIV)的檢測均使用上海科華ELISA試劑盒,所有項目均在本院完成。流行病學數據來自住院未輸血的患者的傳染性標志物檢測指標。

3.治理結果。上萊茵跨境合作區在協同治理過程中,依托協同治理目標,推進各項制度建設。由跨境治理信息咨詢中心、上萊茵合作委員會秘書處、三國工程學校等,對三國委員會形成的合作共識落實情況進行年度評估,分析其產生的影響,并讓個人組織或集體組織參與,形成年度分析報告上交至上萊茵合作委員會;再由委員會主席向三國委員會和歐洲區域基金匯報,二者針對合作中出現的問題進行協商,并提出對策予以解決。基于國家權力和政策的不對稱性,歐洲區域基金在投資過程中也要求項目申請國家必須對該基金進行項目資金配套,將建設上萊茵跨境合作組織作為中心任務,以保障跨境合作協同治理的順利運行。

2.治理模式。早期的上萊茵跨境合作區主要通過合作協會對上萊茵區域的情況進行全面調查與分析,并通過發行書刊開展基本的研究(如氣候、水溫、環境等資料)。歐盟成立后,上萊茵地區通過建立嚴密的組織機構系統地進行邊境合作治理。歐洲邊境合作協會是歐洲所有跨境治理合作的最高一級機構,上萊茵合作區也是這一協會的重要成員。該協會旨在交流跨境合作的信息和經驗,代表各跨境合作區的共同利益。歐洲區域基金,是為增強各跨境合作區凝聚力而設的一個投資基金項目。《波恩協議》簽署后,德國、法國、瑞士成立三國委員會,上萊茵合作區加入這一基金。上萊茵地區有400多個項目獲得資助,歐洲區域基金投資項目成為上萊茵合作區最主要的合作內容。三國委員會每兩年舉行一次例會,在德國、法國、瑞士輪流舉行,后改為上萊茵聯席會議,針對合作議題進行充分溝通和交流,并促進溝通成果的實施。上萊茵合作委員會是上萊茵合作區最大的官方組織,下設秘書處和經濟、交通、公共衛生、規劃、教育等十個職能小組,負責上萊茵地區各項合作的跟進與落實。上萊茵合作區理事會,吸納經濟學等學術界人士組成,是上萊茵合作委員會的次一級共同論壇,旨在加強上萊茵合作區的深度合作。

1.治理主體。上萊茵跨境合作區最早是由企業發起的非官方合作區,組建了上萊茵合作協會,后有工商界人士和經濟、規劃、教育等行業人員參與組建了邊境區合作董事會。兩個協會后合二為一,主要由個人、社會團體組成,旨在促進邊境的平等合作、共同發展。20世紀70年代以后,區域經濟一體化快速發展,在歐盟區域基金項目的資助下,德國、瑞士、法國三國政府簽署了《波恩協議》,上萊茵合作區轉為官方層面的合作區。上萊茵區域的治理機構改為上萊茵區域協作委員會,其工作范圍涵蓋了經濟、文化、教育、科學、規劃和社會各領域。當前,上萊茵跨境合作區治理主體包括歐盟、三國政府、上萊茵合作委員會以及各種正式、非正式的組織機構。

具體而言,跨境合作治理是各個治理主體間的行為、治理狀態從“無序”到“有序”,涉及政策法規、組織機構、程序方法的有效整合,實現行動主體承擔治理目標以及對治理目標進行分解落實、評估和反饋的全過程。有研究通過IAD框架為跨境合作治理提供了一套能夠增強信任與合作的制度設計方案和評價標準,以評估和改善制度安排[15]。外部環境、治理主體、治理模式、治理結果和結果反饋是構成跨境合作區協同治理的核心要素。其中,外部環境不僅包括跨境合作治理需求和共同體特性,還有影響治理主體間相互合作的制度環境。治理主體包含政府體系(中央政府、地方政府)、市場體系(企業、個體、商會等)和社會體系(社會組織、公民)三類主體,各主體根據自身應盡的職責和義務相互合作、協同共治。治理模式是各主體間相互合作的模式,受外部環境影響,進而導致產生特定的結果。治理結果是運用科學的評估方法、程序等,對相互作用的結果進行評估。結果反饋通過治理績效反映出治理主體對治理目標執行和分解的結果,也直接或間接反映出治理機制的問題,并根據反饋的效果進行改進,進而不斷優化跨境合作區協同治理機制,避免合作關系的破裂[16]。基于此,文章將從外部環境、治理主體、治理模式、治理結果和結果反饋五個方面對上萊茵、奧瑞桑德、柏林—勃蘭登堡、橫琴粵澳深度合作區四個跨境合作區的治理機制展開分析和比較(詳見圖2),進而提出優化建議,以期為粵港澳大灣區跨境治理的創新實踐帶來啟發,也為跨境治理的相關理論研究提供有益補充。

(二)“兩國一制”下的奧瑞桑德合作區

丹麥和瑞典的跨境的奧瑞桑德合作區(Oresund Region)是歐盟國家中“兩國一制”跨國合作的成功范式,被經合組織稱為“跨境區域合作的佼佼者”。奧瑞桑德合作區包括斯堪的納維亞半島南部的瑞典區域(約占跨境合作區的1/3)和奧瑞桑德大橋連接的對岸的丹麥區域(約占跨境合作區的2/3),成為斯堪的納維亞的那維亞中心和波羅的海出海口。奧瑞桑德合作區順應歐盟“為促進區域一體化,致力開展跨境合作”的浪潮,以實現核心地區和邊緣地區利益共享、平衡發展的多中心格局[18]。《歐盟跨邊界合作綱要》、“歐盟共同體創新計劃”為奧瑞桑德跨境合作提供了立法和資金支持。奧瑞桑德合作區引進和創建了諸多公司,充分體現了在以跨域治理需求、通用規則為代表的外部環境影響下,形成協同治理的互動過程。

1.治理主體。奧瑞桑德合作區在跨境合作中成立了奧瑞桑德區域委員會,負責整個合作區重大事項的決策、日常行政工作的執行。奧瑞桑德區域委員會作為該區域的決策機構,由斯堪的納維亞國家部長理事會和奧瑞桑德發展委員會領導,在法律上被賦予了較大的自主權,負責整個區域的協同治理和利益共融,從一開始就表現出地方、區域和國家的緊密對話[19]。

其次,凸顯市場優勢。由于市場需求較大,根據供給結構進行改革,在農產品供給、結構方面改變,提高農產品供給質量與效率。

2.治理模式。奧瑞桑德跨境合作在歐盟邊境合作協會以及歐盟相關法律的規定下,建立了一套健全的制度安排。首先,奧瑞桑德合作區建立了國家層面的斯堪的納維亞國家部長理事會和奧瑞桑德發展委員會,由丹麥和瑞典兩國各派12名政府官員組成,負責協調跨境治理一般事項;同時成立秘書處負責執行理事會和發展委員會所作出的重大決策,每年召開四次會議,旨在國家層面通過政治合作推進跨境協同治理。其次,組建了奧瑞桑德區域委員會,成員包括奧瑞桑德合作區13個行政單位選出的36名政治家,丹麥和瑞典兩國各18位,負責區域治理的行政執行工作。此外,還建立了關稅協調機制,即特別稅收辦公室,由丹麥經貿部、環境部、大哥本哈根當局和瑞典外交部、斯堪的納維亞憲政當局共同組成,旨在實現平等協商、共同發展、利益共享[20]。

隨著全球化和區域一體化的發展,公共事務呈現擴散化、多元化、復合化的特點,跨區域治理逐漸成為公共治理的熱點和難點。作為一種政策選擇,跨區域治理是建立在跨界協同管理上的新型治理模式,有上下級政府的縱向治理、地方政府間的橫向治理,也有政府、市場和社會協作的合作治理。在不同的政治體制、行政文化、經濟發展等背景下,政府所選擇的治理模式也有所不同[25]。因此,跨域行動必須考慮政治、行政體制的不同,在外生壓力和內生動力的引導下,根據環境變化選擇合理的治理模式。國外三個跨境合作區都有較強的公民文化,對民主政治體制有較強的認同感,其政治參與意識和實踐也逐漸增多。如德國聯邦政府制定的空間規劃法規,州政府、地方政府必須在聯邦政府空間法的框架下制定各自的空間發展規劃,有充足的法律保證其權威性。

4.結果反饋。結果反饋本身就是治理情境和外部環境不斷優化、動態調整的過程。奧瑞桑德區域委員會根據秘書處的治理績效評估結果,對地區跨境協同治理中存在的優良與不足之處進行內部對照檢查,分析造成的影響,并提出進一步的改善計劃。另外,理事會和發展委員會會根據評估結果,協商新的發展計劃。奧瑞桑德跨境合作區自組建以來,引進和興建了大量企業,已經成為斯堪的納維亞引領全球競爭力和吸引外資的領頭羊。

(三)“一國一制”下的德國柏林—勃蘭登堡都市區

兩德統一后,柏林與勃蘭登堡之間的社會經濟交往日益密切、人口流動更加頻繁,但是對基礎設施聯通、公共服務供給等很難實現有效管理。因此,德國聯邦政府著手柏林—勃蘭登堡地區的一體化發展,起初希望通過“合并議案”實現兩州的合并,但因大部分公民反對而破產。不過,合并計劃中有關區域聯合規劃的想法得以保存。勃蘭登堡作為德國的傳統農業城鎮,在完成了產業結構的轉型后,服務業得到了很大的發展,但因其腹地有限,開發受到限制。兩州合并有利于組建新“首都都市區”,提升國際競爭力,更好地吸引外資等。由此可看出,德國柏林—勃蘭登堡都市區充分體現了在以共同體屬性為代表的外部環境影響下,由治理主體、協調互動、治理績效和結果反饋等要素構成的跨境治理互動[21]。

1.治理主體。就府際關系而言,由于跨制度治理的特性,橫琴粵澳深度合作區交織著復雜的政府間關系,如合作區上升為廣東省屬地管理,并成立橫琴新區管理委員會,統籌決定合作區的重大規劃、重大政策、重大項目與重要人事任免。同時,管委會下設執行委員會,負責合作區的國際推介、招商引資、產業導入、土地開發、項目建設、民生事務等。另外,合作區還有廣東省委和省政府的派出機構,負責黨的建設、國家安全、刑事司法、社會治安等。可以說,橫琴合作區治理主體既有直接領導的中央粵港澳大灣區建設領導小組,也有澳門特區政府、廣東省政府、珠海市政府及有關部門組成的多層級治理主體。

4.結果反饋。在此階段,根據評估結果,首先在規劃部長及部長代表的主持下,通過辦公室會議進行內部評估和檢查,形成合作共識;然后將自查報告提交州秘書,直至內閣。需要注意的是,聯邦政府不直接介入柏林—勃蘭登堡地區的跨域治理,但是聯邦層級的空間發展協調機制,即空間規劃部長級會議,雖不是行政機構,卻有權對空間立法、原則提出疑問和建議。

3.治理結果。柏林和勃蘭登堡雙方擁有完全平等的權力和地位,決策結果基于雙方“共意”。柏林—勃蘭登堡都市區制定專門的法令,明確保障機制、約束機制和監督機制,并且要比合作區區域規劃層級更高。如德國聯邦政府制定的空間規劃法規,州政府、地方政府必須在聯邦政府空間法的框架下制定各自的空間發展規劃,有充足的法律保證其權威性。聯邦政府還實行區域綜合評估體系,由政府和公民社會組成治理績效評估小組,考量規劃部治理目標的實現情況。

2.治理模式。德國柏林—勃蘭登堡都市區首先成立聯合區域規劃部,起到承上啟下的作用;其次,為方便應對意見分歧,建立了“分歧臺階”制度;最后,將監管作為一個持續動態的過程。聯合區域規劃部下設9個辦公室(7個由勃蘭登堡負責,2個由柏林負責),遵循“伙伴原則”,辦公室主任與成員必須來自不同州,成員的編制、工資都由本州代管代發[23]。聯合區域規劃部共有成員100名,其中柏林16名、勃蘭登堡州84名[24],實際領袖為來自兩州的規劃部長。同時,設立了由政府、企業和民眾組成的柏林—勃蘭登堡交通聯盟有限責任公司,負責區內交通的規劃、運營與監督。另外,還鼓勵非政府組織、社會公眾“城市論壇”“鄰里論壇”以及不定期的非正式對話共同探討地區發展。

(四)“一國兩制”下的橫琴粵澳深度合作區

粵澳在“一國兩制”的前提下,發展了邊界上的“特區”空間,重新建構了“國家—地方”的政治想象,成為融為一體的生命發展空間。2005年9月,時任國務院總理溫家寶視察橫琴,首次提出要做好橫琴規劃;2009年初,國務院頒布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008—2020年)》,提出規劃建設橫琴新區、珠澳跨境合作區等;2009年8月,國務院正式批復《橫琴總體發展規劃》,橫琴新區成為國務院批準的第三個新區;2010年3月,廣東省政府與澳門特區政府在北京簽署《粵澳合作框架協議》,確立了合作開發橫琴,共建“五平方公里”橫琴粵澳合作產業園區等舉措;2011年3月,橫琴開發被納入國家“十二五”規劃,統一實行“比經濟特區更加特殊的優惠政策”;2019年2月,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出,推進建設珠海橫琴粵澳深度合作示范區;2021年9月,《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》出臺,新形勢下全域開放開發建設橫琴粵澳深度合作區。由此可看出,橫琴粵澳深度合作區充分體現了在以共同體屬性為代表的外部環境影響下,由治理主體、協調互動、治理績效和結果反饋等要素構成的跨境協同治理過程。

1.治理主體。德國柏林—勃蘭登堡都市區基本形成了聯邦政府統籌,柏林、勃蘭登堡兩州政府靈活實施,社會公眾廣泛參與的主體關系。聯邦政府主要通過法律權威實現其約束力,賦予地方更大的自主權;在地方政府合作治理上,成立跨州行政機構,并實行嚴謹的內部行政體系;在社會力量上,公眾