“追光者”沈亦晨:劍走偏鋒打造“中國光芯”

●文/默冉

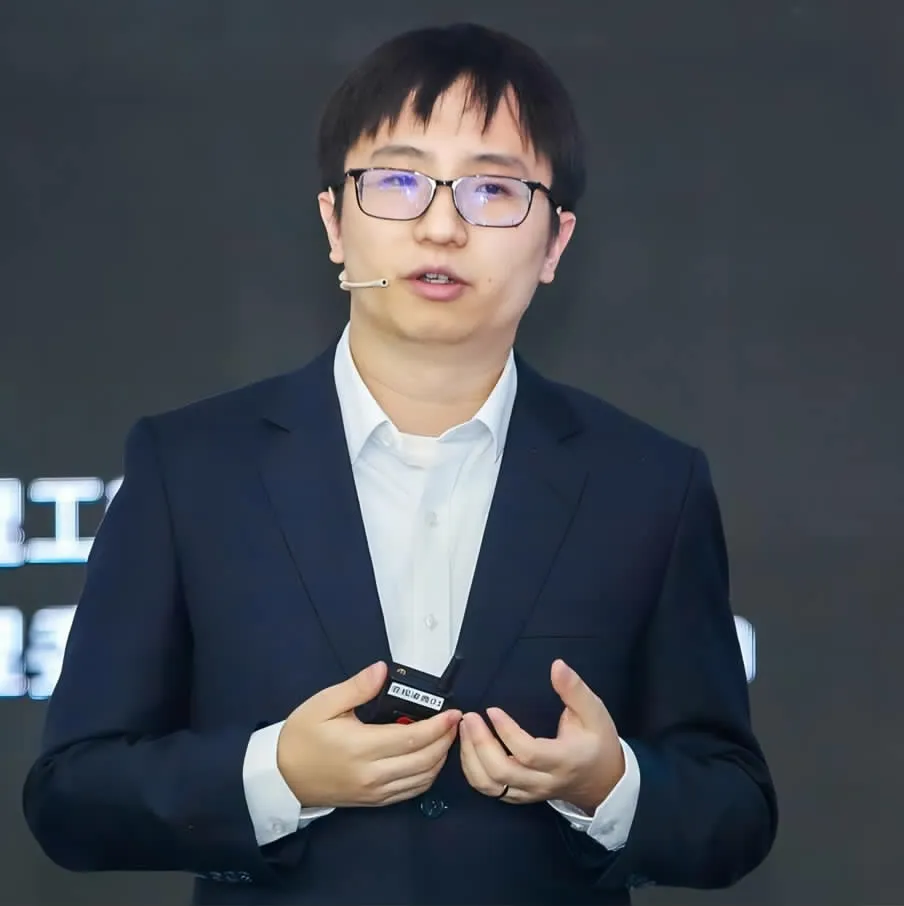

本文主人公

2023年初,我國第一條“光子芯片”生產(chǎn)線將投入使用!比起傳統(tǒng)的電子芯片,“光芯”速度快1000倍,功耗卻是“電芯”的九萬分之一。22歲讀博士的“物理天才”沈亦晨,是推動這一項目發(fā)展的幕后功臣——他拒絕國外公司千萬年薪挽留,數(shù)年磨一劍,打造出了以光代電的“中國光芯”,將助力國家實現(xiàn)科技領(lǐng)域的“換道超車”!

興趣指路,22歲“書呆子”出國讀博

1989年,沈亦晨出生于浙江杭州,他的父親是一名電力工程師。從小耳濡目染,沈亦晨年幼時便對物理產(chǎn)生興趣。當同齡的孩子還在看動畫片時,爸爸就鼓勵他對家里的廢舊電器拆了裝,裝了拆,就為了讓小亦晨認識里面的零部件,了解錄音機、冰箱的工作原理。

沈亦晨在父親潛移默化的影響下,特別喜歡看《有趣的科學(xué)實驗》,甚至會看爸爸書桌上包含許多電路圖的專業(yè)書。“剛開始也覺得晦澀難懂,爸爸就會告訴我一些入門知識,還帶我做各種物理小實驗。”沈亦晨說,“然后我就對物理和科學(xué)知識,越來越有興趣了!”

在杭州外國語學(xué)校讀初一時,沈亦晨就鼓搗出了“電動小輪船”“自動澆花器”等小發(fā)明。初二時,沈亦晨代表學(xué)校參加物理知識答辯,為了取得好成績給母校爭光,他全力以赴!每天回到家完成作業(yè)以后,沈亦晨就開始復(fù)習物理知識,并把之前積累的“錯題本”拿出來,重點攻克那些他容易出錯的物理知識。

一天夜里,爸爸加班到12點多才回家,發(fā)現(xiàn)亦晨還趴在書桌上寫寫畫畫,此時媽媽早已經(jīng)入睡了。“趕緊睡覺吧兒子,明天還得上課!”面對父親的催促,沈亦晨展露出對物理廢寢忘食的熱愛:“您先睡吧,這道難題我馬上就能破解嘍!”每解開一道物理難題,完成一項新試驗,沈亦晨都會感到興奮不已。

努力在哪里,收獲就會在哪里。沈亦晨代表學(xué)校在物理競賽中獲得了二等獎。面對親友和同學(xué)們的一片祝賀,他卻皺眉搖頭說:“我還是不夠努力,否則可以取得更好的名次!”

這就是沈亦晨的青春姿態(tài):一路昂揚向上,銳意進取,而不是沉浸在小小的成就中。比賽結(jié)束后,沈亦晨不斷“復(fù)盤”自己在賽場上的表現(xiàn),一遍遍重新做題,還原當時的科學(xué)實驗,力爭下次競賽時能穩(wěn)穩(wěn)奪冠。

沈亦晨品學(xué)兼優(yōu),初中畢業(yè)時已經(jīng)提前預(yù)習完了高中物理課程,并開始在爸爸的輔導(dǎo)下,艱難地鉆研大學(xué)物理。沈亦晨不喜歡和同學(xué)們?nèi)歌,也不會打網(wǎng)游,甚至顯得不太合群……在同齡人看來,他在成長道路上失去了很多樂趣,簡直就是個“書呆子”。但世間哪有什么天才,沈亦晨不過是把別人娛樂的時間拿來學(xué)習物理,做他感興趣的科學(xué)實驗了。

沈亦晨考入新加坡南洋理工大學(xué)物理系,讀本科期間表現(xiàn)出眾,甚至連教授出的題哪里有Bug(漏洞),他都能一眼看出來。沈亦晨和教授亦師亦友,無話不談,令同學(xué)們羨慕不已。

很快,沈亦晨就以“跳級”方式,提前完成本科學(xué)業(yè),考取美國霍普金斯大學(xué)的碩士。讀研期間,他接觸到許多超前的物理知識,大大開闊了視野,為日后成為光子學(xué)頂尖人物打牢了基礎(chǔ)。

2011年,年僅22歲的沈亦晨考入美國麻省理工學(xué)院,攻讀物理學(xué)博士。這時,他開始研究納米光子。這門學(xué)科的核心領(lǐng)域之一是利用光子代替電子,一旦成功了,沈亦晨就有望突破西方在電子芯片方面對我國的技術(shù)壟斷,打造出“中國光芯”。

回國組建“追光團隊”

在漫長的科研工作和學(xué)習中,沈亦晨的頭發(fā)變得越來越稀薄。他一天只睡五六個小時,吃飯的速度都比別人快很多,原因只有一個——中國的芯片發(fā)展還太落后,時不我待,沈亦晨的心里充滿了緊迫感!沈亦晨深知阻礙我國高新科技發(fā)展的攔路虎之一,就是芯片制造的自主權(quán),他要為此而努力奮進。

讀博3年,沈亦晨廢寢忘食地做研究。2014年,剛滿25歲的他以第一作者身份,在國際頂尖雜志《科學(xué)》上發(fā)表名為《寬波段光學(xué)的角度選擇》的論文。這是沈亦晨第一次表明,他對光的傳播方向有了重大科研突破。沈亦晨這篇論文發(fā)表后,迅速震動學(xué)術(shù)界,因為光子芯片的計算速度和傳輸率遠超電子芯片,而功耗僅為“電芯”的九萬分之一。

截止到博士畢業(yè)前夕,沈亦晨發(fā)表了25篇頂級期刊論文,提交了10項技術(shù)專利。基于這些突破性研究成果,沈亦晨獲得了“追光者”等稱號。還沒正式畢業(yè),他就收到了國外多家知名公司的邀請,為他開出數(shù)百萬美元的年薪。

沈亦晨選擇了歸國,投身于光子領(lǐng)域的科研工作。“雖然薪金待遇比國外差了很多,但我心里安穩(wěn),并且充滿斗志!能把自己的興趣愛好變成事業(yè),做好了可以報效祖國,我覺得是一種莫大的幸福!”

攻讀納米光子學(xué)的沈亦晨,對芯片行業(yè)有很深的認知。中國因為芯片技術(shù)被封鎖和限制,常年高價進口歐美的普通產(chǎn)品。至于生產(chǎn)超級芯片用的頂尖光刻機,我們花再多錢都買不來。

窘迫的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,令沈亦晨陷入了沉思:我國的芯片業(yè)起步晚,技術(shù)較為落后。之前的高科技企業(yè)不愿花費大量資金,投入光刻機和芯片的科研事業(yè),總覺得“造不如買”,結(jié)果漸漸被人家卡緊了芯片發(fā)展的脖子。雖然近幾年中國也在一路奮勇直追,但因高精尖人才不足,又缺乏先進的光刻機,“中國芯”在工藝和產(chǎn)能上,遠遠跟不上發(fā)達國家的步伐。

為了解決這個難題,沈亦晨歸國后進入一家芯片科研所工作,對同事們指出:“目前市面上以硅基芯片為主,它的生產(chǎn)離不開光刻機,但光刻機存在一個短板——物理的極限,它只能夠在納米這一制程內(nèi)進行縮減,等把芯片做到了1納米,幾乎就達到了終點。所以芯片的研發(fā),需要在技術(shù)上進行革新了,比如把電子傳輸轉(zhuǎn)為光子!”

沈亦晨獨辟蹊徑的理論,令國內(nèi)的專家同事們感到振奮,連中科院也開始布局光子芯片的研發(fā)項目。但要想把理論變成現(xiàn)實,還需要大量的實踐和試錯,而沈亦晨的實驗工作并不順利。再加上國內(nèi)的光子學(xué)頂級人才不足,僅憑沈亦晨率隊搞“光芯片”科研攻關(guān),不光很燒錢,而且耗時巨長。領(lǐng)導(dǎo)和同事都開始懷疑,他那篇論文的可行性,有人說,沈亦晨的想法太超前了……

由于和科研所同事意見不統(tǒng)一,沈亦晨于2016年離職,成立了一家專門研究光子芯片的技術(shù)公司——“曦智科技”,并擔任CEO。沈亦晨費盡周折請來一些他在海外的師兄弟,廣招人才,立志要打造中國光芯。

這位“天才博士”的愛國行動,感召了不少華人留學(xué)生,一些技術(shù)人才主動辭去他們在國外的高薪工作,回國與沈亦晨一起創(chuàng)業(yè)。

公司創(chuàng)立之初,沈亦晨舉步維艱。他手里不多的積蓄,很快就用于交寫字樓房租、水電費,以及支付員工們的薪水了。“盡管有的同事知道我挺窮,表示可以先拖欠他們的工資,但大家也都要生活啊,不少人還得養(yǎng)家糊口,還房貸車貸,我不能光給同事們畫餅。”沈亦晨說,經(jīng)濟拮據(jù)的時候他辦了一筆創(chuàng)業(yè)貸款,負債也要為員工們發(fā)工資。

在光子芯片的艱難研發(fā)期,沈亦晨經(jīng)常吃住在公司,因為這樣能節(jié)約上下班的時間。辦公室那張破沙發(fā),就是這個博士CEO的“床”;他不舍得點外賣吃,經(jīng)常用泡面填肚子……

夜以繼日,助力中國實現(xiàn)“換道超車”

有一次,一名員工把手機忘在了公司,等吃過晚飯回去拿時,卻發(fā)現(xiàn)沈亦晨還在獨自加班。“大冬天,窗外下著雪,我們公司的暖氣又壞了。他不時從嘴里呵著熱氣,揉揉凍僵的雙手,繼續(xù)在研究臺前的燈光下思考和演算……”同事說,他一輩子都忘不掉那一幕,“他明明比我們都優(yōu)秀,卻比誰都拼,他沒有理由不成功!”

女朋友看到沈亦晨那么拼命,忍不住抱怨:“你這是何苦呢,放著幾百萬美金的高薪不拿,偏要跑回國受這樣的苦頭,而且前路未卜。”沈亦晨卻目光篤定地搖搖頭,說:“當你選擇為己為國奮斗時,你的未來一定是光明的!”

果然,艱難的日子并沒有延續(xù)太久,國家很快就給予沈亦晨公司一系列政策扶持。為了讓他的團隊擁有一個良好的科研創(chuàng)業(yè)環(huán)境,還請“曦智科技”入駐了上海高新區(qū)。

功夫不負有心人,沈亦晨不舍晝夜的努力,終于換來了重大回報。2018年,他率領(lǐng)團隊研發(fā)出了世界上第一款光子芯片的初始原型。這也驗證了沈亦晨開創(chuàng)性的想法——用光子代替電子來進行數(shù)據(jù)傳輸和運算,是完全可行的。

這項芯片技術(shù)的革新,引起了行業(yè)轟動,沈亦晨成立不過兩年的公司,也變得聲名鵲起。

國外財團看中了沈亦晨的科研成果,紛紛找上門來,愿意出數(shù)億美元購買沈亦晨的技術(shù)專利,或者搞聯(lián)合開發(fā)。他們還趾高氣揚地表示:“你們中國在芯片行業(yè)相對落后很多,離開我們的技術(shù)支持,這款產(chǎn)品不可能做完善!首先,缺乏頂尖光刻機的問題,你們怎么解決呢?”

沈亦晨果斷拒絕了伸到眼前的橄欖枝,無視對方不懷好意的威脅,平靜一笑說:“那就拭目以待吧!”

“曦智科技”獲得了百度領(lǐng)投的6000多萬元種子輪融資。與此同時,中資高科技企業(yè)被打壓。沈亦晨的內(nèi)心更為焦灼,他和團隊成員夜以繼日地努力,次年秋天,推出了第一款正式的光子芯片。雖然產(chǎn)品仍存在瑕疵,但比起之前樣品,技術(shù)上已經(jīng)成熟很多,穩(wěn)定性也越來越好。

2021年12月,在沈亦晨的帶領(lǐng)下,公司團隊發(fā)布高性能光子計算處理器PACE,成功向業(yè)界驗證了光子計算的優(yōu)越性。隨后,沈亦晨入選全球“35歲以下科技創(chuàng)新35人”。

由于光子芯片的結(jié)構(gòu)對工藝需求較低,沈亦晨的創(chuàng)舉有望讓中國擺脫對進口光刻機的依賴,并在芯片產(chǎn)業(yè)上實現(xiàn)最終的換道超車。中科院院士潘建偉表示:“光芯的誕生,不光能告別被人‘卡脖子’的發(fā)展窘境,也有希望讓我們主導(dǎo)未來的世界半導(dǎo)體領(lǐng)域!”

沈亦晨團隊一直在對光子芯片做簡化升級,立志把“中國光芯”打造得盡善盡美。并憑借核心算法等技術(shù)布局和積累,打造一套完整的光子計算生態(tài),為大數(shù)據(jù)及高性能計算提供更快、更節(jié)能的芯片和算法。

隨著中科院、沈亦晨團隊不斷傳出喜報,光子芯片研發(fā)推向一個個新臺階,我國早已開始布局該產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)第一條“多材料、跨尺寸”光子芯片生產(chǎn)線,即將在北京籌備完成,預(yù)計2023年投入使用。它可以滿足數(shù)據(jù)中心、激光雷達、微波光子等領(lǐng)域的需求,填補我國在光子芯片晶圓代工領(lǐng)域的空白。

作為國造“芯”的年輕追光者,沈亦晨將用自己的努力,讓成熟量產(chǎn)“中國光芯”的那一天早日到來!