外交部街胡同:洋面孔與中國味

對于生在東城區、長在朝陽區的我來說,去“外交部街”的唯一目的,就是逛書店。記得那是上初二的時候,曾經有段日子,我總是要往“外交部街”跑。就在這條胡同的中段路北,有家“世界知識出版社讀者服務部”。“服務部”的空間局促、狹小至極,但卻有個很具西洋格調的磚石大門。在這間不大的書屋內,我把積攢了好些年的壓歲錢,一股腦地掏了出來。然后,將多達14卷的硬皮精裝《世界知識》雜志合訂本(1980至1993年)全部抬回家去。從此,每逢入夜,我就會一卷一卷地在燈下翻看。

外交部街,于我而言,就是通往世界的一扇窗子。

前世:石大人胡同住大人

其實啊,外交部街胡同西起東單北大街,東止朝陽門南小街,全長 809米。這條胡同的名稱,得自 1912 年北洋政府外交部由東堂子胡同的遷址。在此前,這里一直被稱為“石大人胡同”。

這位石大人,乃是明代的石亨。

石亨一生最為風光的,大體有兩件事。一件是參與了正統十四年(1449)的北京保衛戰。石亨被于謙委以重任,大破瓦剌軍。次年,石亨在大同再度打敗瓦剌軍,從而獲得世襲誥券,后被明代宗朱祁鈺又加封為太子太師。如果石亨至此退隱江湖,他一生的名節還是可圈可點的。然第二件事,卻搞得石亨名聲很臭。那便是“奪門之變”。雖然石亨是支持明英宗朱祁鎮的大功臣,但并沒落個好下場。明景泰八年(1457)正月,石亨帶領數千兵士將朱祁鎮擁上了奉天殿,隨即廢掉明代宗朱祁鈺。

話說回來,朱祁鈺對石亨也算不薄。除了官職爵位,朱祁鈺還賜給石亨一處富麗宏偉的宅邸。然石亨還沒在宅邸里住習慣,他就挑頭把朱祁鈺從帝位上拿下了。換上來的朱祁鎮,對于“黃袍加身”之事又喜又懼。喜的是自己重登大寶,懼的是石亨等人已經有能力參與皇位更替了。

據說,就在朱祁鎮重新登基之后未久。一日,他于紫禁城翔鳳樓上看到石亨的宅邸,遂問隨行的恭順侯吳瑾:這是何人宅邸?吳瑾說“那一定是座王府”。當朱祁鎮知曉這座府邸的主人是誰之后,究竟是怎樣的心理反應,我們不得而知。但有一點是明確的,石亨的好日子快要到頭了。

果不其然,時間僅僅過了四年,明英宗朱祁鎮便將石亨、石彪叔侄以“圖謀不軌罪”抓進監獄。緊接著,便是石彪被殺,石亨則死于獄中,石大人的豪華府邸則被官府查沒了。他的府邸,也被皇帝下令查抄了。

石亨的政治生涯結束了,命也沒了。只是“石大人胡同”的名稱一直留存,直至1912年更名為外交部街胡同。

31號:明朝的公主府飄出讀書聲

嘉靖年間,石亨舊宅賜給了咸寧侯仇鸞。時隔未久,仇鸞因謊報軍功而被革職查辦,宅第再度被沒收。又過了十數年,到了萬歷年間,石大人、仇大人府終于被一分為二。其中,府邸的東部,也就是而今外交部街31號,歸屬了壽寧公主與駙馬冉興讓。冉興讓在府邸內引水堆山,并取名“宜園”。此園被后人譽為“明代京城八大名園”之一。這座園子,以“數萬碎石結成的假山”而出名。

及至清初,“宜園”先后成為饒余郡王阿巴泰的府第。到了順治七年(1650),年僅39歲的多爾袞在打獵時意外墜馬而亡。多爾袞沒有兒子,遂以豫親王多鐸的兒子多爾博繼爵位。未久,多爾袞被剝奪睿親王封號,多爾博也不得不回歸豫親王家族。他從睿親王府(后來的普渡寺)遷出后,于石大人胡同“宜園”之地建府。到了乾隆四十三年(1778),乾隆帝下詔為多爾袞恢復了睿親王的封號,爵位由多爾博后代世襲罔替。從此,石大人胡同出現了第二座睿親王府。此后,睿親王的爵位傳承了七代人。

進入民國,由于沒有新的經濟來源,睿親王家族只得把外交部街的房子抵押給了德國人的禮和洋行。1929年,整座睿親王府被借給了私立的大同中學。到了1933 年,大同中學以3.5 萬元購買了睿王府的產權。1949 年后,大同中學改為北京第 24 中學,昔日王府已是蹤跡全無。

如今,學校殘留的古樹,以及“大同體育館”建筑的名字,似乎在告訴我們,此地曾經歷著怎樣的光陰流轉。

33號:名將府邸外交部舊址

外交部街 33 號,在萬歷朝被賜予寧遠伯李成梁。李成梁為明末鎮守遼東的總兵,因戰功卓著而加封太保兼太子太保,晚年封太傅。明史稱其“邊帥武功之盛,二百年來未有也”。民間則有“東南戚繼光,東北李成梁”之說。當然,關于他“養癰為患”的說法也流傳了數百年。至萬歷四十六年(1618),李成梁在寧遠伯府去世,享年92歲。

四年之后,即明天啟二年(1622),工部在寧遠伯府舊址建立了寶源局,專司鑄造銅錢,作為明朝的造幣廠。有清一代,隸屬于工部的寶源局與隸屬于戶部的寶泉局一直存在,它們都發揮著造幣的功能。兩者有所不同的是,寶源局所鑄造的錢幣,主要是提供給工部所管的各項工程使用;而寶泉局則基本為民用。至 1905 年寶源局的爐火熄滅。

及至光緒末年(1907),為了迎接訪華的德國皇太子,外務部在寶源局舊址上興建了迎賓館,專門用作迎接國賓。根據史料記載,當時的外務部特聘了美國設計師杰利遜主持修建。于是,這座迎賓館被建成清末最豪華、質量最好的西式建筑群。有點兒遺憾的是,皇太子沒來。

“辛亥革命”爆發未久,袁世凱回京,取代慶親王奕劻,重組大清內閣。1911年11月13 日,袁世凱從錫拉胡同搬到了迎賓館。這里,成為晚清末代總理(其實是第二任)的寓所及辦公地點。也就在這里,袁世凱謀劃了南北議和以及清帝退位等一系列事宜。也就是在袁世凱居住迎賓館之后,發生了轟動一時的“刺殺袁世凱事件”,時間為1912年1月16日。

1912年3月10日,袁世凱就是在寓所宣誓就任中華民國臨時大總統的,迎賓館隨即成為臨時大總統府。

同年8月24日,孫中山抵達北京,會晤袁世凱。為了表示尊敬,袁世凱遷往鐵獅子胡同的陸軍部居住(也就是康熙帝九子外交部街胡同29號:居住過一位著名化學家在外交部街與協和胡同交匯處的29號院,胤禟的府址),而將迎賓館作為孫中山的臨時行轅。孫中山居住在石大人胡同的這段日子里,他與袁世凱長談十三次,并見到了前清攝政王載洋。9月18日,孫中山離京,袁世凱下令:將設在東堂子胡同內的北洋政府外交部,遷往石大人胡同迎賓館。從此,石大人胡同更名為外交部街。

1928年,政府遷往南京后,北洋時期的外交部,被改為舊外交部檔案保管處。1940年,受到侵華日軍控制的華北政務委員會(以大漢奸頭子王克敏為首)在此地成立,直到1945年日本宣布投降。

解放戰爭時期,這里做過北平警備司令部。

1949年后,中華人民共和國外交部設立于此。第一任外交部長周恩來和第二任外交部長陳毅,都曾在這里辦公。

1960年代末,外交部辦公地遷往朝陽門內大街路北,外交部街的原址被改為倉庫。自1974年起,老外交部院內的假山和老樓被逐漸拆除,大院逐漸變成外交部職工宿舍和世界知識出版社等,院內建筑被逐一拆建。

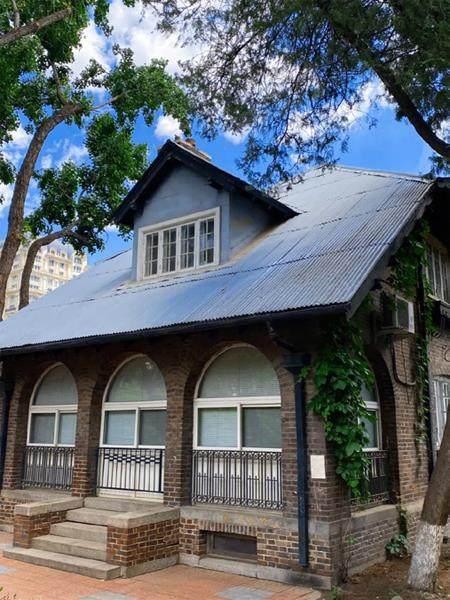

而今,留存下來的迎賓館正門一座灰色的西洋式門樓,算是當年的建筑。此門樓曾于1990至2000年代作為“世界知識出版社讀者服務部”來使用。服務部內分里外兩小間,外間是圖書售賣區,里間則是倉庫。

曾經門樓前的兩只石獅子,被拉去釣魚臺國賓館一去不返。如今,兩只新造的石獅子,陪伴著恢復了迎賓館時代大致面貌的門樓,略帶茫然地凝視著過往的行人。

37號:一段維護邊疆的歷史

若論外交部街37號的古建,也如33號的迎賓館一樣,只剩下了一道門樓。這處古建,是清代中葉建成的雙忠祠。

雙忠祠是乾隆十六年(1751)十月為紀念兩位殉國的駐藏大臣而建的。話說乾隆十五年(1750),西藏頗羅鼐郡王薨逝,次子珠爾墨特那木扎勒襲爵。此人野心勃勃,陰謀殺害駐藏大臣。時任駐藏都統富察·傅清和工部侍郎幫辦大臣董鄂·拉布敦為防西藏陷于亂局,先發制人,果斷斬殺珠爾墨特那木扎勒。隨后,兩位大臣也壯烈殉國。乾隆稱贊兩人功績,追封他們為一等伯,謚襄烈,先在拉薩通司崗立雙忠祠,隨后又于石大人胡同藏經館設雙忠祠。當然,這還無法表達乾隆帝的哀痛之情。不久后,兩人的牌位亦放入地安門西大街的賢良祠內。

1916年,雙忠祠被并入其東側的北洋政府外交部。當局在其址建造了一座西洋風格大樓,時稱“西樓”。再通過天橋與原先建成的東樓相連。原雙忠祠的大門作為外交部西門,也被修成了今天的模樣。

59號:小洋樓里的大夫們

外交部街59號院是協和醫院別墅區。其實啊,協和醫院的別墅區是分成南北兩院的。位于外交部街的是北院,有獨棟別墅12棟,聯排房屋兩棟。南院在北極閣三條26號,有獨棟別墅11棟。

在59號成為協和醫院北院別墅區前,此地乃是英國人德貞在華所辦的“德貞醫院”。再往前,這里是座佛教寺院。到了1918 年,洛克菲勒基金會投資建造協和醫院的同時,出錢購買了德貞醫院,在此興建了美式鄉村風格的別墅群。這組建筑,被老北京人稱作“洋樓院”。“洋樓院”里,住過不少頂尖級的醫學專家。比如被譽為“萬嬰之母”的林巧稚;中國熱帶病學醫學家、曾任協和醫學院院長李宗恩;中國心血管病學奠基人吳英愷;中國流行病學先驅何觀清等,若璀璨群星。

就在59號對面的位置,也就是外交部街胡同48號,乃是昔日的舊元真觀。北平解放初期,這里迎來了華北軍區文工團(后來更名戰友歌舞團)。據說,當時的文工團成員,包括了晨耕、馬國光、田華、王曉棠等一批此后名震華夏的藝術家。只不過,那時的他(她)們,都還年輕。

除以上名人名宅外,您也可以在1號的金黃色小樓中尋找到京劇藝術大師李少春的印跡。昔日以“李神仙”而聲名顯赫的李少春,受到過幾代北京市民的追捧。29號院則有一個坐北朝南的西式小院,這里便是著名化學家侯德榜的故居。您還記得中學課本中提及的“侯氏制堿法”嗎?您慢慢遛著,定會有新的發現!

高申,北京城市發展研究院研究員,中國文物學會會員 ,北京史研究會會員,北京市史地民俗學會會員。

中國文聯出版社簽約作者。中央人民廣播電臺“財經之聲”欄目、北京人民廣播電臺“樂行京津冀”“文化之門”“運河”節目嘉賓。北京日報客戶端“光影記憶”“舊京圖說”“胡同冷知識”客座嘉賓。

著有《北京中軸線文化游典·建筑》(北京出版社)《帶著課本走北京》(人民文學出版社)等圖書,于多家報刊雜志發表文章,并接受《人民日報》等媒體訪談。

我對北京有情,因我生于斯長于斯。我對歷史與考古有意,因我用腳步丈量著這座城市。但是要把“城市”與“考古”相融,卻從未敢想。如今,不妨帶著考古的視角,尋胡同、找名人、觀滄桑、感人情。

編輯 郎永