丹麥電影中的信念思想與愛

談論丹麥電影時,一定會論及丹麥電影大師卡西爾·西奧多·德萊葉的作品。循著世界電影史的節奏,大致可以將丹麥電影分為四個時期,即1896—1930年代的默片期、1930—1960年代的古典期、1960—1990年代的現代期、1990年代的國際化突破期。

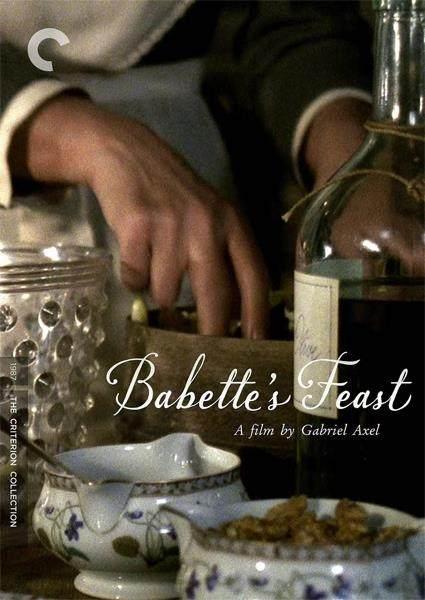

默片時期,1906年做過放映商、開過幾家最早電影院的丹麥企業家奧爾·奧爾森成立了諾蒂斯克制片公司,德萊葉于1913年進入諾帝斯克擔任編劇工作,1919年拍攝了他的第一部電影《審判長》;經典電影時期,加布里埃爾·阿克謝的電影《芭貝特的盛宴》(1987)第一次為丹麥贏得了奧斯卡最佳外語片獎;在國際化突破期內,丹麥電影在歐洲國際電影節上也多次亮相,如奧古斯特的《征服者佩爾》與《善意的背叛》(1992),兩次獲得戛納電影節金棕櫚獎。

“2017 年5 月,中國與丹麥簽署了《中華人民共和國政府與丹麥政府關于合作攝制電影的協議》,丹麥成為第 16 個與中國達成合拍協議的國家,同時也是北歐五國中第一個與中國達成該協議的國家”。導演奧古斯特又和中國電影界進行合作拍片,還曾擔任北京國際電影節“天壇獎”評委會主席,其帶有現代意識的最新作品《信誓》(2021)亦在北影節亮相。縱觀丹麥幾代優秀的電影人,其核心主題較多關乎信念、思想與愛。

丹麥電影中對“信念”的選擇

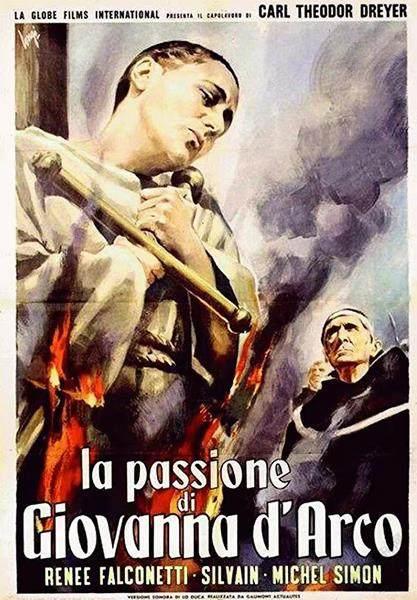

卡西爾·西奧多·德萊葉一生共計導演了14部長片,他曾經在1920年的一次訪談中批評丹麥電影界“沉悶如一潭死水”,他尤其不滿北歐公司最喜歡制作的“上流社會情感劇”,他抨擊商業片刻意迎合大眾,讓電影淪為低智的娛樂手段,使得知識階層甚至不屑于進影院。在他看來,電影需要品味和文化的輸入。這一點是他終生的“信念”,他把電影作為一門純粹的藝術,拒絕電影工業化、拒絕取悅觀眾,并且“只考慮怎樣完整表達”他的想法,因為他視電影為一種警醒觀眾、帶領觀眾走入“信念”的一種手段,所以終其一生他都在影片中對某些抽象問題進行思考和創新。

德萊葉的巔峰之作《圣女貞德蒙難記》其形式與內容都堪稱世界一流,電影通過刻畫一位“為她的國家而死的純樸和人性的”“虔誠的”年輕女性,對抗一群“正統的上帝學家和有權的法官們”,對“上帝已死”的狀態進行了肖像式鋪陳,像尼采一樣,他主張對人類自從進入到文明時代以來所成就的一切進行一番價值重估,打破一切自欺和虛構,將現在普遍庸俗化了的人類提升到超人。

德萊葉的最后作品《蓋特爾德》(1965)中蓋特爾德作為一位女音樂家,她先后與四位男性——詩人、政治家、音樂家及學者交往、交流。這部電影是一部真正的作品,而非電影工業的“消費品”,但因其看似簡單實則深邃的內容不被觀眾理解而遭到噓聲和抨擊,使得德萊葉再次受到誤解,游走邊緣。

加布里埃爾·阿克謝的《芭貝特之宴》(1987)改編自丹麥諾貝爾文學獎兩次提名者凱倫·布里克森的同名小說。電影中,當年追求過兩姐妹的帕賓和羅倫斯,代表著世俗社會的名譽與權力的音樂家和將軍,他們在晚年的這頓飯期間,開始反思一生追逐的榮譽、金錢和社會地位,他們并不認為自己的選擇是“更正確的”,而是尊敬和佩服牧師姊妹一生追隨信仰的勇氣與力量。將軍說:“一切我們拒絕的也已經對我們產生影響。”他們當年拒絕留下堅守信仰,到了晚年領悟到克爾凱郭爾所說的高位、知識、榮譽,友誼、快樂、財富,都不過是過眼煙云,或者說,一切都是虛空。

托馬斯·溫特伯格的《狩獵》中也對人與人之間的“信念”問題進行了討論,還較為樂觀地認為,“世界上存在著太多的惡意,但如果我們相互支持,那些惡意自然會離去的。”導演嘗試用“道德的制高點”、愛與信任存在的可能性來判斷“信念”的踐行性。但在影片結尾處,一聲不知從何而來的冷槍將這種樂觀與可行性擊碎,眩暈的太陽光下,猶如人類無法認清不可知的太陽一樣,頭暈目眩,不知其何所來,何所蹤。徒留男主人公的困惑與痛苦,如果無法走出認知的洞穴,無法對太陽及“絕對存在”進行思考與認知的話,人類將無法實現自我超越,必然淪陷于黑暗、絕望與荒誕之中。

現代主義思想在丹麥電影中的介入與建構

德萊葉認為電影是“文學性”地探索心靈表達,它要呈現人的內心世界,而非對外在生活的簡單重復。電影是追求深度的,在表現心理方面必須吸取文學和戲劇的長處。德萊葉的這一“文學性”及“深度性”的電影觀,直接影響了后來的幾代丹麥電影人。

《蓋特爾德》中,帶有選擇特征的“權力意志”,同丹麥哲學家克爾凱郭爾的“非此即彼”的選擇觀相類似。影片隨著蓋特爾德的不斷堅強與成熟,她不停地超越了之前所認同的感官體驗的“審美階段”及純粹理性的“倫理存在”,而逐漸以“愛是一切”的行為來踐行自己的“宗教性存在”。從這一點可以看出,德萊葉對在《圣女貞德蒙難記》及《諾言》當中認知的一種超越與升華。德萊葉試圖抓住凌駕于感官經驗之上的某些東西,勾勒出它們的形狀,甚至賦予它們以某種實體。這些作品無論形式或結構最終都歸于哲學式的思辨。

丹麥電影的“道格瑪95”運動是1995年由“反好萊塢”團體發起的,其主要成員有丹麥導演拉斯·馮·特里爾、托馬斯·溫特伯格與克里斯汀·萊文等。他們反對中產階級化電影效果,強調電影構成的純粹性并聚焦于真實的故事和演員的表演本身。為了進一步實現這個目標,馮·特里爾和溫特伯格發展出了道格瑪電影必須遵循的十條規則,這些規則被稱為純潔誓言。

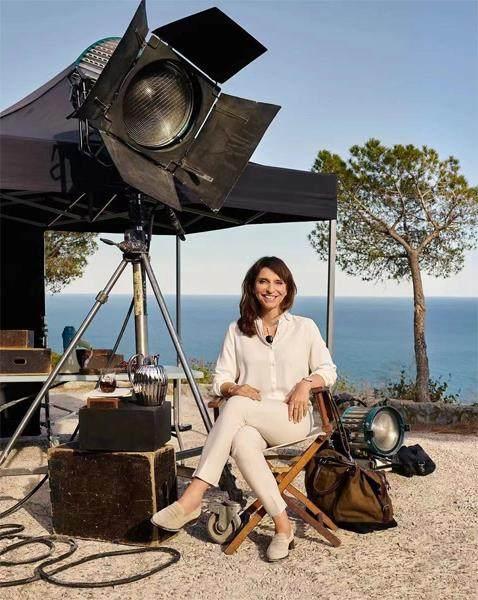

蘇珊娜·比爾所拍攝的影片《打開心窗》便是Dogme 95宣言下創作的產物。他們的誓言是:“要克制個人口味。”其最大目標是要在角色及環境中找出真理。女導演蘇珊娜·比爾作為一位德國與俄羅斯混血的丹麥女性導演,她在代表作《更好的世界》中將多方現代思想的“復調”之聲真實地呈現在屏幕上。尼采認為人類由于兩千年來的惰性,已經喪失了這種統治意識,敗壞了自己的權利意志,沉迷于人性的溫情和小家子氣的傷感。人類的理性和邏輯則是對意志的最大束縛。他們用一套一套的件上學體系和概念的思辨,使庸人們心安理得,使弱者得到安慰,但卻制止了權力意志的沖撞和爆發。

在蘇珊娜·比爾的電影《更好的世界》中,在非洲進行人道主義援救的伊利亞斯的父親安東,就是符合這種邏輯且得到安慰的弱者,他具有尼采所蔑視的“打左臉給右臉”的“奴隸意識”。安東告訴兒子和他的朋友克里斯:“臉被打并沒有那么可怕”。但其后在蘇丹“大佬”的殘酷暴行及“希波克拉底誓言”的倫理沖突之間,安東無法忍受暴政者的暴行,將醫生“為病家謀幸福”的“希波克拉底誓言”拋擲一邊,把這個剖開婦女的肚子的行暴者交給憤怒的蘇丹暴民,他們以群體暴力的方式將“大佬”打死,體現了在“善/惡”道德體系中安東在西方文明邏輯下,“順從道德制高點”方面的徘徊和抉擇。

與安東不同,男孩克里斯經歷了喪母之痛后,他以簡單、素樸的直接方式為軟弱、善良的朋友伊利亞斯及其父親復仇,以尼采所說的“金發野獸”的超人方式向施暴者還擊及復仇。在克里斯的判斷中只有“好/壞”的判斷,他還沒有吃那顆辨別“善/惡”的蘋果,因此他以本能的及動物良知的方式進行選擇與復仇。蘇珊娜在呈現“好/壞”評判體系的時候,也將男孩伊利亞斯的“善/惡”的評價體系呈現:解決克里斯“復仇”循環問題的是伊利亞斯的“善”,后者以弱者“犧牲”的方式救下一對母女,伊利亞斯的行為及其周圍的環境——家庭、學校、醫院等規訓之所,這些會一步步讓克里斯進入強大的“善/惡”道德的譜系中,加入“憐憫、同情和傷感”的平庸之人的隊伍之中,漸漸會接受“自由、平等、博愛”之類的字眼,其“野性的高貴的力量”將被打磨殆盡。

“愛”作為永恒主題的討論

德萊葉認為作為導演不該滿足于再現客觀現實,而是要追尋靈魂的真實。加百利在電影中所描述的愛是帶有古希臘精神氣質的“生命之愛”,與16歲天真時代的蓋特爾德寫下了《愛的福音》有著一定的差別:“看著我 我漂亮嗎?/不 但是我愛過/看著我 我年輕嗎?/不 但是我愛過/看著我 我活著嗎?/不 但是我愛過。”詩中這種非物化的精神自足最后也成了蓋特爾德的終極追求,最終她變成了勇敢直面衰老、貧困和荒誕世界的西西弗斯。她的這份自足與自得來自她對事物表象下的物自體的通透認知,恰如弘一法師涅槃時書寫下的“悲欣交集”,體現了“生死一線間”的復雜與微妙。恰如弗洛伊德從心理學的角度所闡釋的,人作為有機的存在,“人的內心,既求生,也求死;我們既追逐光明,也追逐黑暗;我們既渴望愛,有時候卻又近乎自毀地浪擲手中的愛。”如何面對這種復雜的存在,埃弗瑞稱德萊葉這部電影以“靈魂宣告書”的方式,宣告了自己對人的選擇與終極問題的回答。

阿克謝的《芭貝特之宴》除了探討信念及人存在的終極意義與人生為何以外,還對“把一切都帶回家”的物化社會和人的存在進行了反思。電影中愛買彩票的巴貝特將所獲得的一萬元獎金“耗盡”,為村民們做了一頓豐富的晚宴,讓消解了功利主義與世俗主義的“有用論”“值得觀”,與生命“無目的的和目的性”結合在一起,超越了物化的奴役與束縛,讓芭貝特通過巴黎式的“夸富宴”物質性地愛一次村民。通過這種財富的“耗盡”,芭貝特從“愛錢”到“耗盡錢財”、從“愛自己”到“愛所有人”,通過超越世俗社會的認知進行自我存在層次不斷提高,最后成為和牧師女兒一樣的人,因愛而有充盈的主體性,而成為她所在世界的終極英雄及超人。

丹麥女導演蘇珊娜·比爾在接受記者采訪時說:“丹麥電影已經很久沒有在啟發觀眾方面有所作為了。”因為丹麥的優秀電影自德萊葉以來,就習慣性地將經典的或現代的哲學思考帶入到唯美的畫面及故事中,引導人們對普遍性問題進行思考方面,他們善于將較為抽象的概念帶入視聽之中,并賦形其上。其中甚至還包括運用極端電影的手段對“惡”的評估及判斷、“死本能”及“反倫理”等問題進行思考與展示。弗洛伊德稱這種“死本能”為“毀壞沖動、攻擊本能或侵犯本能,它是一種與生俱來的,要摧毀秩序,回到前生命狀態的沖動”,在完成“生成—毀滅—生成”的無限輪回與重復中,不斷地以綿延的方式發展和流動。

拉斯·馮·特里爾的電影《此房是我造》在論及“創造”與“毀滅”時,其實是對“愛”的一種宏觀考量,他讓劇中人物說:“你能說腐壞是好還是壞嗎?很多人會說,這是自然作用,說到底是事物之間的化學反應,這是地球生命的基本原則,因此這說不上什么具體的好壞。”“(房子)造出來就是為了被拆掉的”這樣的臺詞,猶如老子在論述“天地不仁以萬物為芻狗”一樣在討論“仁”的宏觀法則以及論述“生成-毀滅”的永恒輪回。

尼采也從“權力意志”的角度對“愛”進行本質論述,他說:“這個世界的真正意義就在于充斥于宇宙間的權力意志,這既是創造的意志,也是毀滅的意志,它導致萬物的永恒輪回。”而在馮·特里爾的《破浪》中也以貝絲的毀滅與死亡換來了她丈夫的康復和重生,在某種程度上這與西方《舊約》文化中的“要想仁慈,必先殘忍”(出自莎士比亞的《哈姆雷特》第三幕第四場“I must be cruel only to be kind.”)的邏輯一致,也符合有機生命的生成原則。托馬斯·溫特伯格的《潛水艇》(2010)從兒童與少年的視角呈現丹麥當下家庭中的“愛”的問題:單身母親因缺愛而酗酒,導致三個孩子不同的命運:大兒子、二兒子因不滿母親的麻木與失職而同其一起醉酒,結果導致三弟弟窒息而死,這成為兄弟兩人一生的陰影。成年后,吸毒的弟弟為避免兒子重復自己的“缺愛”狀態,而以販毒賺錢的方式一方面是愛,一方面是自責。最后“盡力了”的絕望之后選擇生理上的自殺來結束荒誕的存在。葬禮上,充滿“愛”的力量的哥哥與侄子馬丁相遇,雖然遭遇多次失去親人、愛人和朋友,哥哥一直以“愛”直面這個現代世界,也對“荒誕”進行了終結。

張沖博士,武昌理工學院科研教師,北京電影學院電影學系副教授、碩士研究生導師,北京電影學院中國民族文化影像傳承研究中心學術委員會研究員,ISFVF國際學生短片電影節審片、評委,曾任《北京電影學院學報》責任編輯等。

主講課程有《電影文化研究》《新時期中國喜劇電影研究》《影視劇作理論與創作》《歐洲電影史(當代北歐與東歐電影)》《中國電影史》《中外喜劇電影比較》《電影批評方法論》《英美電視劇研究》《大師研究》等。

出版專著《電影文化研究》《1977年以來中國喜劇電影研究》,譯著《行為表演藝術:從未來主義至當下》等。研究之余,也從事文學創作。

編輯 劉穎