王千源:演員的責任

戴小蠻

1

4月的北京,也是王千源的人間4月天,他主演的三部電影《暴風》《檢察風云》《驚天救援》在這個月一齊公映。

前一夜,為了宣傳《驚天救援》,凌晨4點王千源就開始準備,從另一座城市趕回北京。飛機延誤兩小時,他也愣是趕上了第一場,接下來安排緊密的11場,他都誠懇配合。第二天,宣傳安排是要他接受多家媒體的專訪與拍攝,通常人越往后越有氣血耗盡的虛脫感,但當晚上8點,他出現在攝影棚時,依然神采奕奕。

我們好奇細聊他保持狀態的原因,發現他長期自律,時間管理得很好,且因出道多年,對世事的熟練掌控讓他“算計”好了整個行程,“我是越來越善于把不容易的事情變得順利”。

王千源分享了最近密集的行程,并將此視為對自己身體的一次挑戰,用他的話說:“我這個中年人,如何能跟二三十歲的人一起拼,必然是有些訣竅的。”每天早上,他7:30準時開始化妝,晚上一組7:00收工后,再接著去同組另一隊拍攝。晚餐就以吃藍莓、香蕉等水果補充體能。因為是拍古裝戲,需要保持體形,三餐都是間隔著喝30克燕麥熬的粥。他補充說:“少吃多餐才有勁,如果吃多了,血糖一高就疲憊了。晚上的藍莓一盒只吃一半,供糖就行,多吃就是欲望了。”開飯的時間他休息,間歇休息、不斷地供能才能持續拍攝,就這樣節約出了時間,才能把這些天的假跟劇組請下來。昨天跑院線宣傳,11個場地,確實很疲憊。今早開始采訪前,就花了40分鐘讓教練幫他拉伸身體,緩解疲憊。“不然,連續幾場的采訪質量沒法保證,明天回到劇組狀態肯定不好,如果有一天松懈,接下來就很難再打起精神,耽誤拍攝進程,兩邊質量都不好。”

從某種角度望過去,他內在的“自我”已經足夠強大。他的敬業不是一種姿態,更像是一種習性,長在他身上似的。按理說,一個人對自己的工作本就應當要完成到最好的。雖然,大部分人可以不用做得太好。王千源相信,“不傾盡全力,搞創作是不行的”。他覺得這更多是源于一種責任感。

《驚天救援》也講了一種責任。一次前所未有的化工爆炸威脅著全城,王千源飾演的消防救援站站長趙映旗帶著一眾隊員以血肉之軀前往事發地救援,在一次次爆炸中,在震撼的災難場景中沉著指揮。不少人評論,第一次對消防救援場景有了很真實的代入感。

正式拍攝前,他和其他主要演員一起在南京用了一個多月時間參加消防員集訓,“和他們一起練攀爬,大概有四米高”。他站起來舉著手比了比高度,“就這么高的墻,你攀爬上去,再走上獨木橋,并且要跳來跳去”。

“你不怕嗎?”

“那高度能不怕嗎?特別害怕。可集訓內容還不止攀爬,還有鉆地籠,把燈光全給關了,制造出特殊救援場景,讓你帶著呼吸器爬過去。”這種特殊的場景在電影里也出現類似情節,王千源回憶起當時集訓場景,依然帶著些許緊張感。“你在狹窄黝黑的地籠里憋著爬,明明知道外面有人在監視器前看著,你是不會出事的,但依然害怕。在電影里,我們作為消防員在面對巨大化工爆炸時,也有恐懼的表情,那不是表演,是你曾經真實感受過。而僅僅是這一訓練,你就知道在真實救援時,為何消防員們都對戰友情極為重視。因為,戰友在身后你不孤單。”

但趙映旗也不只是消防員,他還是消防救援站站長,一個消防救援站站長在現場需要鎮定自若地處理突發狀況,并準確判斷、清晰指揮。“我不只是消防員,我還得是站長。這就運用到日常一個技能——觀察生活。我要跟年輕戰士在一起訓練,知道他們的心境,還要跟真正的站長、指導員、政委包括退役的消防隊員聊天,講述只有身經百戰的人才有的視角與思維模式。”

王千源始終堅持一個演員基本責任,“每一個鏡頭都不能松懈”。

在電影中,有隊員問:“要不要等大部隊來?”王千源飾演的站長就迅速且有力地回答,“什么叫大部隊?我們是離現場最近的部隊,我們就是大部隊”。他重復著臺詞,依然是很有力量的語氣。“那么大災難面前,人性中求生的本能會冒出來,就是迅速糾正他們,給他們鼓勁。”

電影首映那天,王千源與其他主演一起跑院線,11個場地輪流跑,就這么斷斷續續把一整部電影看完了。“我也是第一次看全片。電影情節中有不少在強調消防員的職業意義與消防安全意識,這一責任遠高于表演的藝術性,作為一個小有粉絲的演員,我也算履行了自己的社會責任了。”

除了演員,王千源還有其他責任。兩天的宣傳工作時,他身邊緊跟著女兒,用他的話說,平常沒有太多親子時間,短暫回到北京,就帶著女兒一起參與父親緊張的工作,和他一起馬不停蹄跑院線,有機會觀察他的工作,甚至他會在拍攝之余詢問女兒審美方面的意見。“我們家就是這樣陪伴式育兒,可能等孩子各自到了一定階段,對人生有一定理解時,我才可能告訴她們,這次我在感冒初愈后,如何迅速調整好身體,節約出拍攝時間,又如何挑戰體能跑宣傳的。”

但現在對于這些細節,他并不急于讓女兒知道——不需要說或是一種平等。他還是有些欣慰自己能有力量帶動同時工作的其他人。剛才為他搭配衣服的造型師,在看到他的穿衣效果時眼中透著滿意的亮光。“如果能讓各個職能部門感覺這些天的辛苦工作是值得的,那多好。”

2

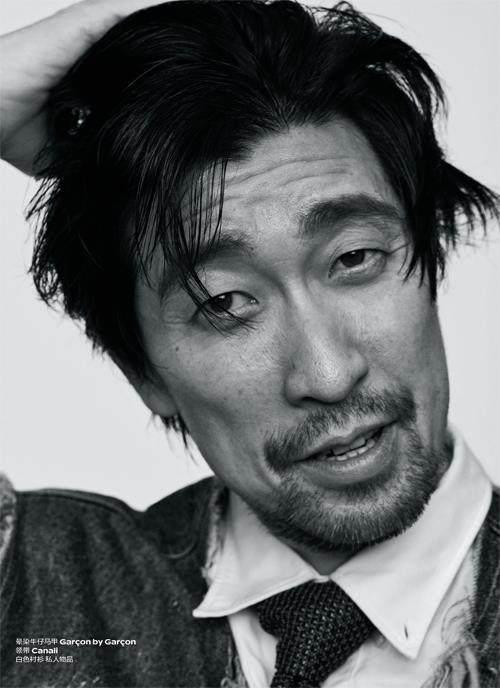

王千源演繹的角色各異,表現又都穩健。曾有人給他貼了一個很到位的詞:千源千面。

從一開始,在北京兒童藝術劇院,他演狐貍、狼、風、太陽、石頭……到了《鋼的琴》,他是那個時代造就的故事中本分老實又隱含著對無情現實倔強反抗的下崗工人陳桂林與父親;他飾演《解救吾先生》中的悍匪華子,又將一個狂徒演得有血有肉;在《黃金時代》里,他演的聶紺弩儒雅、浪漫,舉手投足間皆有文人風雅;到了《繡春刀》,他又能正確表達有情有義,有正直坦蕩的一面,也有對權力的渴望,以及由此而將唯唯諾諾的渺小浮現于表的大哥盧劍星;還有《八佰》中,那個老兵油子羊拐,敏捷,也孤傲。

他的表演好就好在,他能將不同角色拿捏得很有分寸。

《驚天救援》中的消防救援站站長趙映旗這一角色對臉龐堅毅、身姿板正的王千源來說是非常適合的。

在電影中有個情節,趙映旗在經歷了生死后,獨自回到消防車上,一直牽掛他安全的未婚妻緊跟上車。兩人四目相對后,王千源把這一段的表演展現得很到位。此刻,他不再是那個果敢剛毅的消防救援站站長。一個有著情感,且在生活中也感受著壓抑的男人,在他那短短幾句臺詞與表情中躍然而出。

“這是我可喜的地方,延長了我的特點吧。”他說自己的標簽就是變化,變得大家都不認識。

“表演還是有技巧的,從生活經驗中觀察、積累,從過往角色中積累。”他說:“有外部技巧和內部技巧,外部技巧,比如說開門,你是拿一只手開,還是兩根手指頭開,門開了是直接開,還是停一下又給推回去,這就是外部技巧。外部技巧牽連內部技巧,就是你的內心感受。”

他說自己一開始不懂,就記得老師講過,“臺上一分鐘臺下十年功”。可他也不知道十年功是怎么變成一分鐘的。后來,他從入道時的緊張,怕人挑錯,到逮著一個重要細節就鍥而不舍地追問。“就逐漸明白,表演就是一個沉淀。從第一天念臺詞,到第三天的,一周后的,乃至半個月、幾個月的完全不一樣,半個月之后,人物已經掛在你身上。你演的時候,哪里需要增加哪句詞,少哪句詞,怎樣使語氣表達得非常自然清晰,那時,內心角色的情感儲備具足,很飽滿。”他認為,“最好的表演是在經過設計后,達到渾然天成的自然狀態”。

“你的設計其實是來自于人物本身。”王千源拿自己剛演的《驚天救援》打比方,“那時的趙映旗經歷了巨大災難,有失去戰友的痛惜,也有自己活下來的僥幸,這種交織的感受會加重人物的疲憊與接受一切的坦然,那一刻他情緒就不會是激烈地爆發,而是一種隱忍地流露。”

好演員其實很簡單,持續認真演戲的就是好演員,這也是一種責任。

去年夏天,王千源拍攝完成了自己又一部新作——電影《彷徨之刃》,改編自東野圭吾的小說。他在其中飾演了一位極具悲劇色彩的父親。他說:“那是我的另一個形象,我又攢了一個角色。”他翻出手機中的劇照,讓我們一起看。《彷徨之刃》原著故事是展現理與法之間的沖突,而在那一組組劇照中,那位女兒被霸凌少年凌虐而亡,父親神情中有著崩潰和暴怒,身影的呈現總是迅猛的、激烈的視覺感受充滿張力。

“我從來沒什么父親形象特別扎入人心的,對吧?那這個角色可能就是。”

“如果以后有我的演藝事業黃金十年作品展,我希望起點是《鋼的琴》,十年的終點是《彷徨之刃》。”讓演員滿意的作品就是他的底氣。

王千源用古語形容演員成長的四個階段:眼中有竹,手中無竹;然后眼中有竹,手中有竹;再然后眼中無竹,手中有竹;最后達到胸有成竹。“我現在還沒完全達到胸有成竹。但如果讓我去演十年前的角色,肯定是不一樣的。當時我雖然努力,依然匠氣多了點,慶幸那幾年同類型的演員不多,我的表演被觀眾們看到了。”

我們問王千源,會有哪些超越過往的地方。“我也不知道自己再演會成什么樣。只能說,當演員對生活認知有所提升,也未放棄在表演技巧、人物內心的豐滿與表達上的探索,再詮釋以前角色,肯定越演越游刃有余了。但這也是一個演員最危險的時候。因為太胸有成竹,沒有年輕時的惶恐了,演起來四平八穩,就沒有什么新鮮的呈現。”他說,自己如果到了那階段,就勸服自己努力打破,“嘗試重新緊張起來,重新探索起來,重新去為之而傾注一切。那狀態很美,可以讓你再往前面走”。

一個好演員的練就是多重技能與認知的增益,在片場歷練是一種,從生活捕捉、觀察與提煉是一種,看清演員這一職業——安頓好自身與職業的關系是一種。旁觀王千源,覺得他身上有著東北人一種非常頑強與樸素的東西。他自己似乎一直在清醒著——覺得自己和其他演員一樣,沒有什么與眾不同。

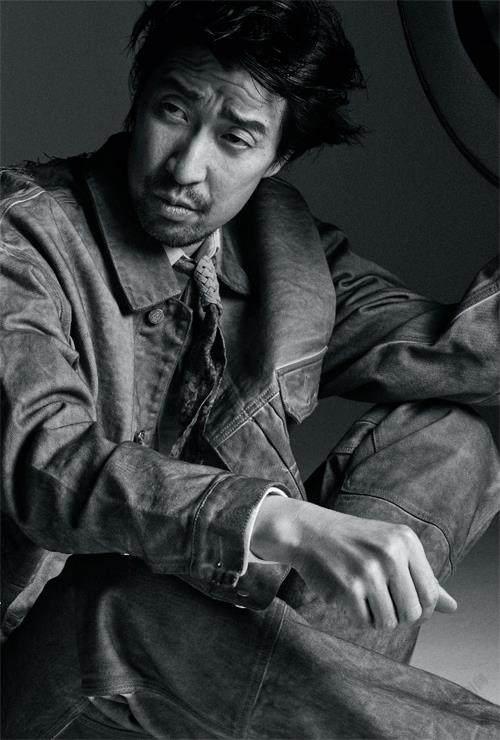

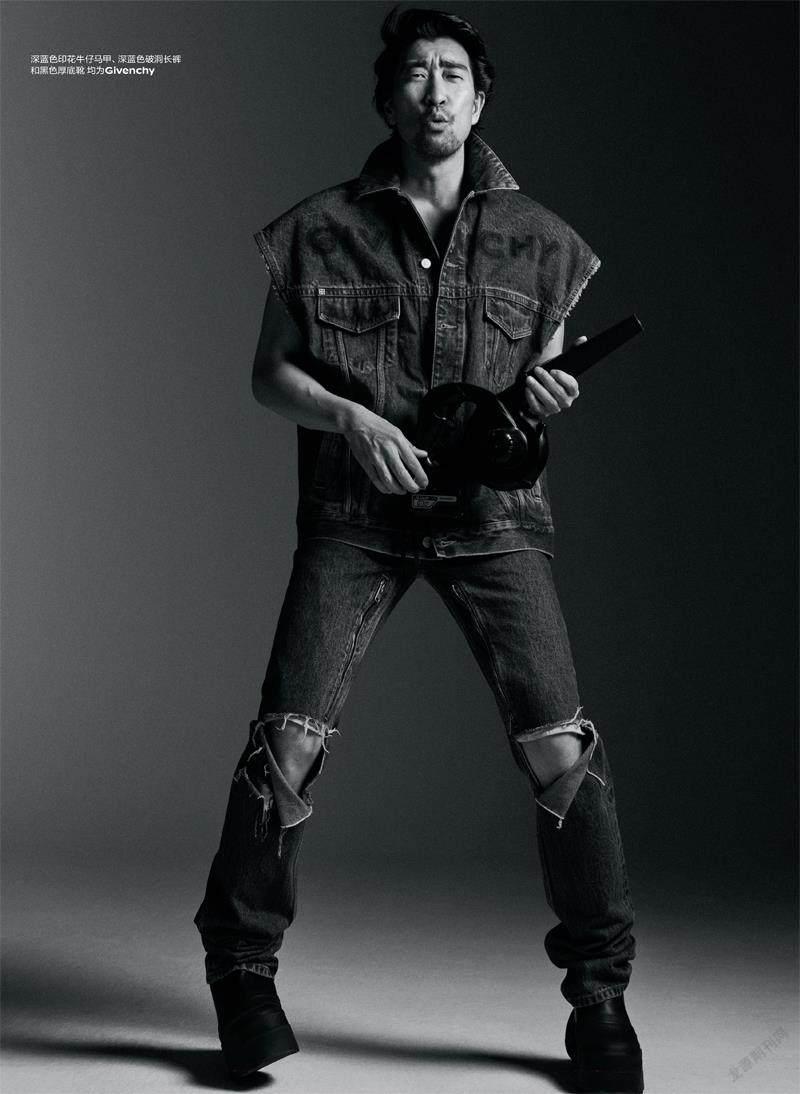

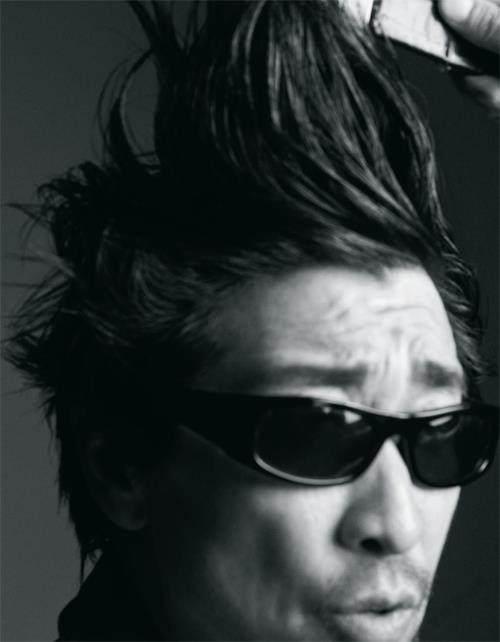

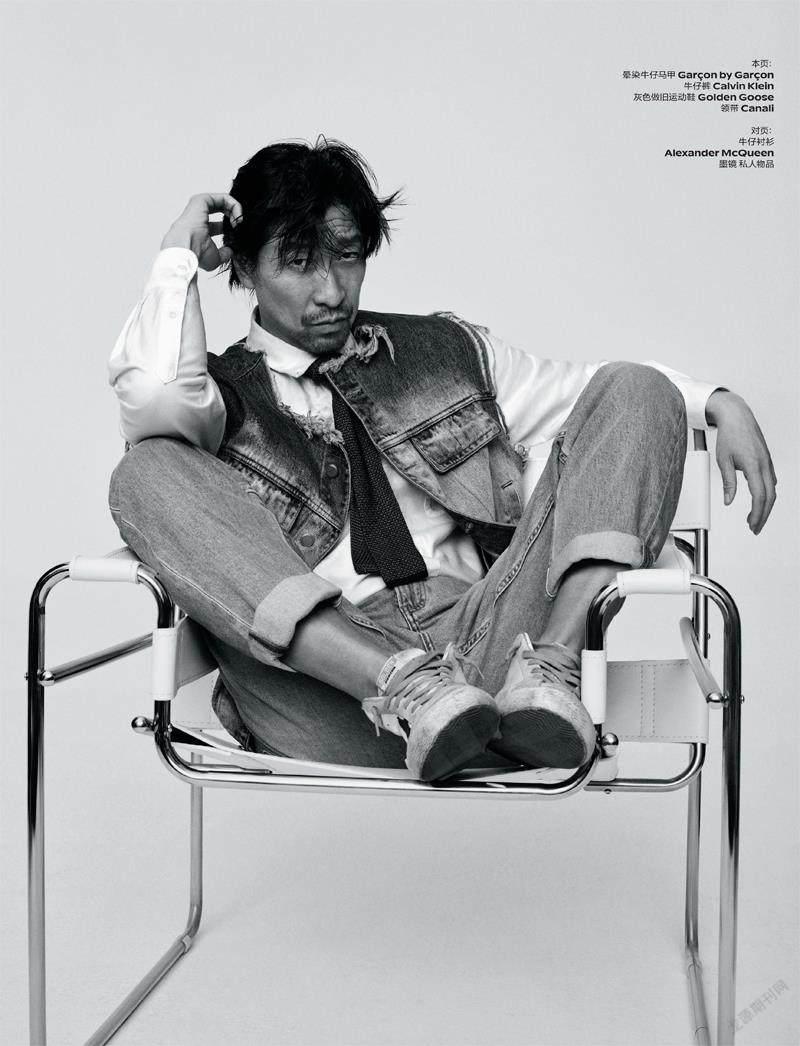

就像現在,他拍了拍自己身上那件時髦的牛仔裝,“穿上牛仔裝,我也不是牛仔。拍了時尚雜志,我不會忘了自己是誰,不會真覺得自己是明星了,真覺得自己可以一呼百應了。其實,人生處處是假象,時刻要清醒,要有這種態度。我跟你聊這句的時候,也是在鞭策自己”。

他說自己很清楚,“演員就是我的工作。拍了很多角色,那些都是我從多年歷練、儲備中一點點拿出來的”。他覺得,這份工作甚至也不完全是個人的表達,他曾演繹的角色各異,他始終認為角色的出現,更多是帶著隨機性。“是角色選擇了我,就用純粹的心去演,這是一種面對觀眾的責任,就要把‘自我的那部分放下。”