基于污染足跡的山西省水環境污染壓力研究

車婭麗

(運城市水文水資源勘測站,山西 運城 044000)

隨著中國社會生產力水平的不斷提高,人們對美好生活的向往更加強烈,對更優美的生態環境的期盼也愈發迫切[1],水環境問題也因此得到更廣泛關注。山西省屬于干旱缺水地區,人均水資源占有量僅為全國水平的1/7,隨著經濟的發展,水環境污染問題也比較突出,水質型缺水和資源型缺水并存。水環境的演變有一定的自然因素,但是區域內人類的高強度活動仍然是造成水污染的主要原因,針對人類活動對水環境產生的影響程度的定量核算就顯得十分必要。

生態足跡指為一定人口生產所需要的資源并吸納其產生的廢棄物的地球上相應的生物生產性土地面積[2],因其簡單、直觀、綜合和量化的特性,在衡量不同區域及不同領域可持續發展的研究中應用十分廣泛[3]。而污染足跡是一種基于污染物吸納功能的生態足跡,指為吸納一定人口排放的污染物所需要的具有污染物吸納功能的土地面積[4]。應用污染足跡理論可以對污染物排放進行定量模擬和分析[5],進而明確人類活動對水環境的生態占用情況。因此,文章構建了相應的污染足跡模型,用以對山西省水環境污染壓力進行研究。

1 研究區概況

山西省坐落于黃河流域中部, 地處N 34°34′~40°44′和E 110°14′~114°33′之間,下轄11 個地級市和119 個縣級行政區,總面積15.67 萬km2。境內地勢由東北到西南方向逐漸變低,高低起伏,河谷縱橫,山地和丘陵占總面積的80.1%,河谷和平川占總面積的19.9%。山西省屬于溫帶大陸性季風氣候,四季分明,平均氣溫介于4.2~14.2℃之間,多年平均降水量為508.8 ㎜。境內水域覆蓋面積為823.24 km2,主要河流水系有桑干河、滹沱河、汾河、漳河和沁河水系,多年平均地表水資源量為86.8 億m3。2020 年末山西省常住人口3490.5 萬人,人口密度223 人/ km2,地區總產值17651.9 億元。

2 研究方法

2.1 污染足跡與污染承載力模型構建

人類在消費生態系統提供的資源時,必然會向其排放各種污染物,這些污染物則需要通過生態系統的納污能力進行吸納消解,那么根據生態足跡的基本理論,可以將人類對生態系統這種吸納污染物服務的消費轉化成能夠提供此服務的土地面積,即污染足跡。最終可以通過污染足跡來衡量一定人口對生態系統吸納污染物服務的利用水平,計算公式為:

式中:i為第i種污染物類型;j為第j類土地類型;PFi為第i種污染物的污染足跡;pfi為第i種污染物的人均污染足跡;N為研究區人口數;αij為均衡因子,數值上等于第j類土地類型吸納第i種污染物的能力與世界所有土地類型吸納第i種污染物的平均能力的比值;Qij為進入第j類土地類型的第i種污染物總量;AYij為研究區域第j類土地類型吸納第i種污染物的平均能力。

與反映人類需求的污染足跡相應的是反映生態供給的污染承載力,它代表的是生態系統容納污染物的能力。在數量上,污染承載力為在不破壞某一生態系統的生態平衡的前提下,當前研究區域能夠吸納人類排放的污染物的土地面積,計算公式為:

式中:PC為污染承載力;pc為人均污染承載力;pci為第i種污染物的污染承載力;γij為產量 因子,數值上等于研究區域第j類土地類型吸納第i種污染物的平均能力與世界第j類土地類型吸納第i種污染物的平均能力的比值;Aij為能夠吸納第i種污染物的第j類土地類型的面積。

2.2 水污染足跡與水污染承載力計算模型

文章以山西省水污染足跡為主要研究內容,僅涉及水域一種土地類型,不存在土地類型之間的轉換,故均衡因子取1。研究中采用了可吸納污染物的研究區實際水域面積,認為“實際公頃”[6]更能反映全省人類活動排放的污染物對水域空間的生態占用情況,因此不再進行土地單位的轉換,即產量因子取1。那么簡化后的水污染足跡和水污染承載力計算公式為:

式中:PFwi為研究區第i種污染物的水污染足跡,hm2;pfwi為研究區第i種污染物的人均水污染足跡,hm2/人;Qi為進入研究區水域的第i種污染物的總量,萬t;AYi為研究區水域吸納第i種污染物的平均能力,t/hm2;PCw、pcw為研究區水污染承載力,hm2;pcw為研究區人均水污染承載力,hm2/人;A為研究區實際水域面積,hm2。

2.3 水環境污染壓力評價指標

2.3.1 水污染盈虧

水污染盈虧為水污染承載力與水污染足跡之差。差值為正時表示水污染盈余,表明研究區水污染在可承受范圍內,當前水域可以滿足人們排放污染物的需求;差值為負時表示水污染赤字,表明研究區水污染超出了可承受范圍,供給和需求處于不可持續的狀態,其計算公式為:

式中:Erdw為水污染盈虧,hm2;當Erdw>0 時表示水污染盈余,當Erdw<0 時表示水污染赤字。

2.3.2 萬元GDP 水污染足跡

萬元GDP 水污染足跡指每生產萬元GDP 產生的水環境污染情況,等于研究區水污染足跡與其生產總值的商,可以從側面反映研究區社會經濟的發展對水環境的影響,值越大說明經濟發展模式排放高、污染高,值越小說明經濟發展模式綠色環保、可持續,其計算公式為:

式中:PFGDP為萬元GDP 水污染足跡,hm2/萬元;GDP 為地區生產總值,萬元。

2.3.3 水污染壓力指數

水污染壓力指數指的是研究區單位水污染承載力所負擔的水污染生態足跡,等于研究區水污染足跡與水污染承載力的商,可以有效衡量研究區的水污染壓力強度。計算公式為:

式中:EPIw為水污染壓力指數,當EPIw<1 時,表示研究區沒有水污染危機,水環境狀態處于安全的范圍;當EPIw>1 時,表示研究區出現水污染危機,且危機隨著指數的增大而增大;當EPIw=1 時,表示研究區水環境處于平衡狀態。

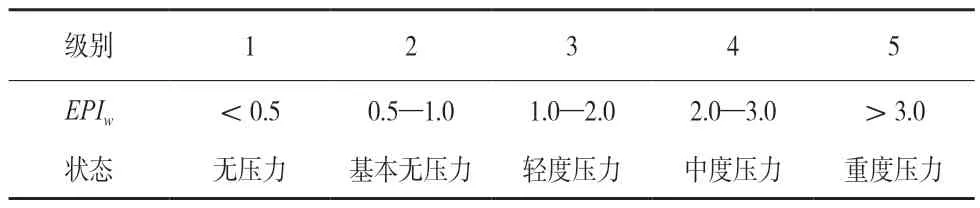

根據之前研究者們對水污染壓力指數的研究和等級劃分,同時結合山西省的實際情況,文章對水污染壓力指數進行了等級劃分,見表1。

表1 水污染壓力指數等級劃分表

3 數據來源及水域吸納污染物的平均能力

3.1 數據來源

本研究所采用的數據來源于2011—2020 年的《山西省統計年鑒》、《山西省水資源公報》、《山西省環境質量公報》以及《山西省第一次全國地理國情普查公報》。

3.2 水域吸納污染物的平均能力

我國《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中依據地表水水域環境功能和保護目標,按照功能高低將地表水分為五類,根據劃分標準,通常認為符合Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類水質標準的地表水水體的生態服務功能通常是可持續的。因此本研究以化學需氧量和氨氮的地表水Ⅲ類水質標準為限值,即化學需氧量≤20mg/L 和氨氮≤1.0mg/L,根據地表水資源的平均生產能力計算出水域吸納化學需氧量和氨氮的平均能力[6]。考慮到水域對污染物的平均吸納能力在時間序列上的動態變化性,文章在“實際公頃”的基礎上逐年計算了研究時段內山西省水域對污染物的平均吸納能力,從而提高本研究的嚴謹性和科學性。山西省2011-2020 年水域吸納化學需氧量和氨氮的平均能力,如表2 所示。

表2 山西省2011—2020 年水域吸納化學需氧量和氨氮的平均能力

4 結果與分析

4.1 山西省水污染足跡的時空分布

根據收集到的資料和公式(3)、(4),可以計算出山西省2011-2020 年的化學需氧量水污染足跡、氨氮水污染足跡和水污染承載力,如表3 所示。可以看出,化學需氧量和氨氮水污染足跡的大致比例是2 : 5,氨氮污染物的排放對山西省水域空間的生態占用更多,是威脅山西省水環境質量的主要貢獻者。由于化學需氧量和氨氮在對水環境的影響上有明顯重疊,所以選擇二者之間的最大水污染足跡作為最終水污染足跡。從人均水污染足跡看,山西省2011-2020 年呈波動下降趨勢,如圖1 所示。由2011 年的0.17819 hm2/人下降至2020 年的0.011954 hm2/人,下降幅度為34.3%。其中2012 年、2014 年、2015 年和2019 年有所上升,這和當年的降雨偏少、水資源量減少致使水域吸納污染物的能力降低有關。另外,由于近年來山西省常住人口的逐年下降,人均水污染承載力在2011-2020 年呈逐年上升趨勢,上升幅度2.08%。

表3 山西省2011—2020 年水污染足跡及水污染承載力 hm2

4.2 山西省水環境污染壓力

4.2.1 水污染赤字分析

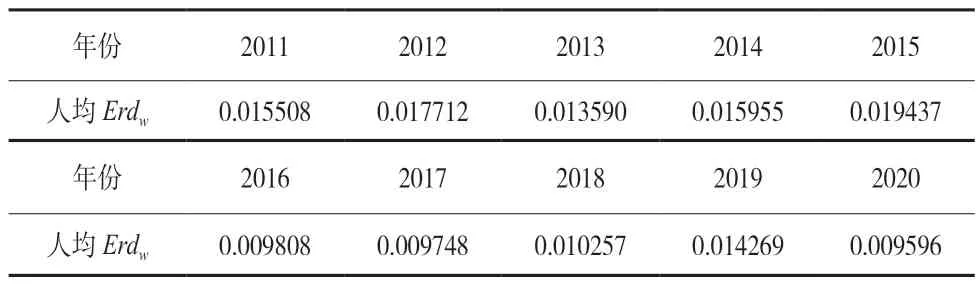

文章通過對山西省水污染盈虧的核算,發現10 年期間山西省均存在較大的水污染赤字。山西省2011—2020 年人均水污染赤字見表4,可以看出10 年間水污染赤字有所波動,但總趨勢是下降的,下降幅度為38.1%。其中,2011—2015 年之間赤字較高、波動較大, 2015 年0.019437 hm2/人的水污染赤字是10 年中的最大值;2015 年之后赤字降低且相對平穩, 2020 年水污染赤字達到最小,為0.009596 hm2/人,較2015 年降低50.6%。

表4 山西省2011—2020 年人均水污染赤字 hm2/人

4.2.2 萬元GDP 水污染足跡分析

通過公式(6)可以逐年計算出2011—2020年山西省萬元GDP 水污染足跡,其動態變化見圖2。可以看出,山西省萬元GDP 水污染足跡時空分布與人均水污染足跡基本一致,整體呈下降趨勢,由2011 年的0.005649 hm2/萬元下降至2020年的0.002364 hm2/萬元,年均降幅6.47%,其中2015 年到2016 年下降速度最快,單年降幅高達45.1%。

圖2 山西省2011—2020 年萬元GDP 水污染足跡動態變化圖

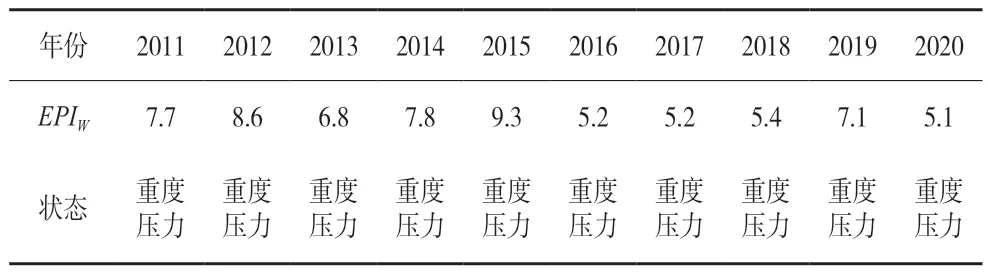

4.2.3 水污染壓力指數分析

根據公式(7)和表1 可以得到2011-2020 年山西省水污染壓力指數及相應的壓力狀態,見表5,結果均?3,水環境一直處于重度污染壓力之下,呈現嚴重不可持續的狀態。其中2015 年壓力達到最高峰,人類活動產生的入河污染物量直接達到水域對污染物吸納能力的9.3 倍,但高污染壓力狀態從2016 年開始有所緩解,之后處于相對較低水平。

表5 山西省2011—2020 年水污染生態壓力指數EPIW 及狀態

5 結論與展望

經過對山西省污染足跡及相關指標的分析,2011-2020 年山西省水環境持續處于高污染壓力狀態,但總體上這種壓力是在不斷減少的,特別是2015 年之后污染壓力明顯有所釋放。表明山西省近年來水環境狀態在持續向好,在水污染治理和水環境建設中的投入產生了顯著成效,2019 年立法頒布的《山西省水污染防治條例》和2019 年發布的《山西省污水綜合排放標準》、《山西省農村生活污水處理設施污染物排放標準》等更嚴格的地方標準,更是表明了山西省改善水環境質量的決心。山西省在發展的過程中不斷優化調整產業結構,持續重視水環境改善工作,高耗水、高污染行業逐年被淘汰,水資源利用效率逐漸增高,在探索經濟與環境發展共贏的道路上穩步向前。

水生態系統是一個相對復雜多變的系統,研究中采用化學需氧量和氨氮2 種污染物進行了分析,在污染物種類方面分析不是很全面;采用二者最大值作為最終水污染足跡,缺少對兩種污染物在水環境影響的重疊程度上的具體分析。未來隨著研究的不斷進展和資料的不斷豐富,對區域污染足跡更加細致、切實和全面的分析會受到更多關注。