非語言交互視角下定制服務類產品體驗設計方法探究

石麗雯,顧天琳,黃艷群,劉金劍

非語言交互視角下定制服務類產品體驗設計方法探究

石麗雯1,2,顧天琳1,黃艷群1,2,劉金劍1

(1.天津仁愛學院,天津 301636;2.天津大學,天津 300350)

針對目前用戶體驗交互模態單一、獲取用戶需求的主觀性強、對潛在需求挖掘不充分的問題,從用戶多模態行為出發,探索用戶體驗設計的新方法。對多模態交互方式進行梳理,從用戶KANO需求模型出發,挖掘能引發用戶興奮的潛意識需求,建立用戶行為和思維模型并繪制用戶旅程地圖,結合鞋品定制平臺案例進行交互設計應用與驗證。在非語言交互視角下,建立鞋品定制平臺的用戶心智模型和行為模型,繪制體現多模態情緒變化的用戶體驗地圖,并最終提出非語言交互用戶體驗設計標準。將非語言交互方法融入用戶潛意識行為交互設計,可以更有效地感知產品使用過程中用戶情緒的變化,探索交互環境等因素對用戶“感知-行為-體驗”設計模式的影響,為非語言交互設計方法在定制服務類產品設計中的應用提供了參考。

非語言交互;KANO模型;潛意識需求;多模態;體驗設計方法

近年來,在數字化與信息化的廣泛應用下,人們越來越關注用戶潛在的、無法用語言清晰表達的期望和需求,如KANO模型提出期望型需求、興奮型需求的概念[1],多模態交互也得到了深入的研究[2-4],但對于如何從用戶多模態的行為出發,挖掘用戶無法用語言清晰表達的潛在需求,目前的研究方法仍然以問卷調查、實地訪談等語言描述型方法為主,缺乏系統的設計方法。本文從非語言交互(Nonverbal Interaction)視角下的用戶體驗設計切入,力圖在滿足用戶生理層面基本需求的前提下,尋找能增進用戶與產品間情感共鳴的興奮型需求、提高交互設計用戶滿意度的關鍵因素,對未來數字化交互體驗的設計模式進行更深層的思考和展望。

1 研究背景

1.1 服務類產品的非語言交互行為研究

服務類產品的設計過程中存在多種非語言交互行為,分成單模態和多模態兩種。“模態”通俗定義為感官,是一種可被感知和闡述的符號系統,通常包括語言、圖形、聲音、空間和身體動作等形式[5]。因此,其成為交互設計中重要的參考指標之一。多模態交互信息的采集與分析,可以為用戶使用產品時個體情緒狀態及認知狀態的動態數據度量帶來新的契機[6]。非語言采集技術能夠利用感知與識別技術,實時、持續地記錄用戶使用過程中不同層級的信息,這些信息涉及用戶的外顯行為和內隱心理或需求,有利于改善單模態信息量不足且容易受到外界因素干擾的問題[7],為多模態交互提供技術支持。

目前許莉鈞等[8]利用案例對比分析對非語言交互行為進行了情感符號的多元化運用研究,Murphy等[9]利用錄像回憶等方法對非語言交互行為進行了行為編碼和情緒識別研究,調查結果較為主觀,易出現對潛在需求挖掘不充分或認知偏差等問題,不利于挖掘能引發用戶興奮點的潛意識需求,且針對服務類產品設計領域展開的研究較少。

1.2 服務類產品的用戶體驗設計度量

用戶體驗度量是體驗設計的關鍵環節,學者對此進行了深入探索。陳星海等[10]提出了用戶體驗五維度評估方法,對用戶在不同情況下的主觀感受進行五級評定劃分,其中分別對正確率、頻率、用戶滿意度和其他生理行為等進行數據收集和分析。余強[11]引入灰色系統理論,結合業務特征構建用戶體驗度量系統。楊信芬[12]通過行為編碼,得到基于KANO模型的智慧課堂教學行為編碼體系,對教學行為的分析變量、特征進行確定和測量。目前針對提高用戶體驗提出的研究方法,大多通過調查用戶的主觀感受,同時結合對產品本身的客觀評價進行指標量化。

綜上所述,對于服務類產品的交互設計,仍然有待從多模態非語言的角度進行體驗設計模式的深入探索。本文結合基礎KANO模型理論,通過建立一種包含交互環境要素的用戶“感知-行為-體驗”模式,發掘基于非語言交互的產品設計潛在需求,繪制體現多模態情緒變化的用戶體驗地圖。對引發用戶興奮點的潛在需求進行深層剖析,可以發現,用戶的潛在需求與可用語言表達的顯性需求及非語言表達的隱性需求之間的關聯性。

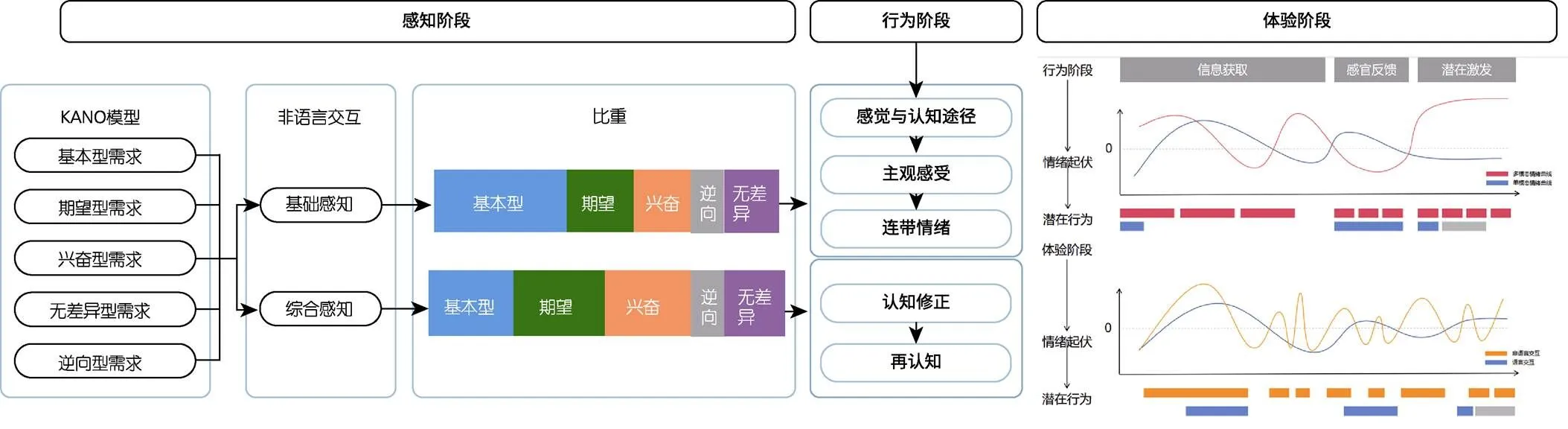

2 服務類產品非語言交互需求挖掘及體驗框架構建

隨著客戶的需求與心理預期不斷提升,傳統單一交互模式的改進已無法滿足。通過研究發現用戶體驗的關注點往往集中在KANO模型的期望型需求和興奮型需求上,從用戶KANO需求模型出發,基于非語言交互方法,挖掘并思考如何能引發用戶興奮的潛意識需求是本次研究的重點。依據傳統KANO模型中用戶需求的五個層次:基本型需求()、期望型需求()、興奮型需求()、無差異型需求()和逆向型需求()[13],建立KANO矩陣圖表,對用戶使用產品時的情緒變化、主客觀感受等進行評估,將非語言交互過程劃分為基礎感知和綜合感知兩個階段,并進行相應的流程梳理,探尋KANO模型五類需求的權重關系,力圖建立更有針對性的用戶行為和思維模型并繪制用戶旅程地圖,實現多模態非語言交互在KANO模型中的延伸應用,豐富用戶體驗在一系列產品設計背后的設計語匯并提高情感價值。

以鞋品定制平臺為例,原有的線下購鞋模式,使肢體殘疾的目標用戶在購買時,容易出現負向抵觸情緒,其個人隱私被觸及的不安感明顯提升,不愿與導購人員交流,內心窘迫感被無限放大,這些心理導致用戶實際得到的產品購買體驗與期望值相差較大。影響用戶后續分享行為的積極性,中斷傳播鏈路也會導致信息無法傳播到目標用戶群體,最終降低了對鞋品購買這一服務類產品的使用黏性。

一般而言,用戶在購買鞋品過程中無法完全依據文字標簽進行區分,且用戶的喜好也無法僅通過定義功能屬性的標簽進行準確判定。例如選購了某類鞋品的用戶并不一定會對其他同類鞋品產生購買意向,很可能僅是因為其選購的鞋品款式符合其審美要求。因此不能精確預測用戶在鞋類產品定制上的偏好。同時,以審美和文化偏好去判斷又容易產生界定困難、規程復雜等問題。因此,基于多模態的交互設計,通過挖掘非語言交互中的潛在需求,可以構建一種更加準確、高效的設計模式。該模式的應用分為感知、行為、體驗三個階段,從行為和體驗階段的情緒起伏出發,通過研究用戶因不同需求引發的多種非語言交互行為,探知各交互因素對用戶“感知-行為-體驗”模式的影響,見圖1。

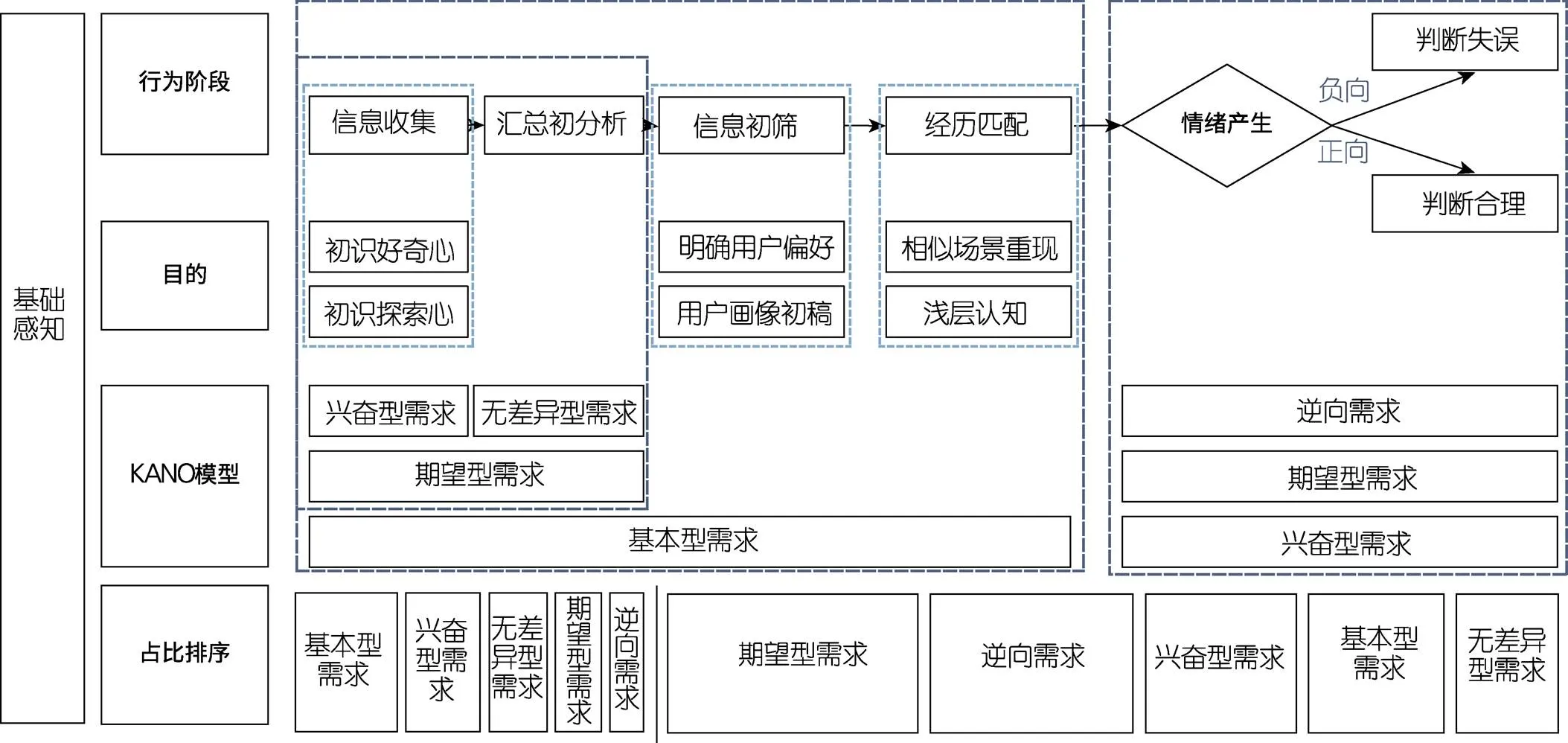

2.1 基礎感知階段

基礎感知階段作為非語言交互的初級階段,首先,用戶對產品的外在信息(如功能、顏色、大小、品牌等)進行收集匯總并作出初步分析,預判用戶偏好,完成初步的用戶感知畫像,形成感覺與認知,滿足用戶初識產品的好奇、探索心理,讓用戶眼前一亮,對應KANO模型中的必備型需求、期望型需求、興奮型需求、無差別需求。該節點的需求占比依次為:基本型>興奮型>無差異型>期望型>逆向型。其次,用戶在收到反饋后,腦部對收集的信息進行初次篩選,與用戶過往經歷進行匹配,該節點出現不同的情緒走向,且易出現用戶對產品誤判的現象,此時形成的感知模態呈現出較單一的狀態,對應KANO模型中的期望型需求、興奮型需求、逆向型需求,該節點的需求占比依次為:期望型>逆向型>興奮型>基本型>無差異型。

圖1 用戶“感知-行為-體驗”模式框架

對設計師而言,需要思考如何合理營造非語言交互下的受眾體驗,避免單一的交互展現方式,讓用戶在非語言環境的指導下能讀懂產品自身的操作性語匯,并在可調節范圍內進行操作,明確產品使用語義,從而減少用戶誤判的發生,讓用戶及時發現認知偏離并自行修正。在滿足其必備屬性的基礎上,還要注意多數模態的排布順序,明確主次,更好地滿足用戶興奮需求中的潛在要求。多模態二層級行為過程——基礎感知階段,見圖2。

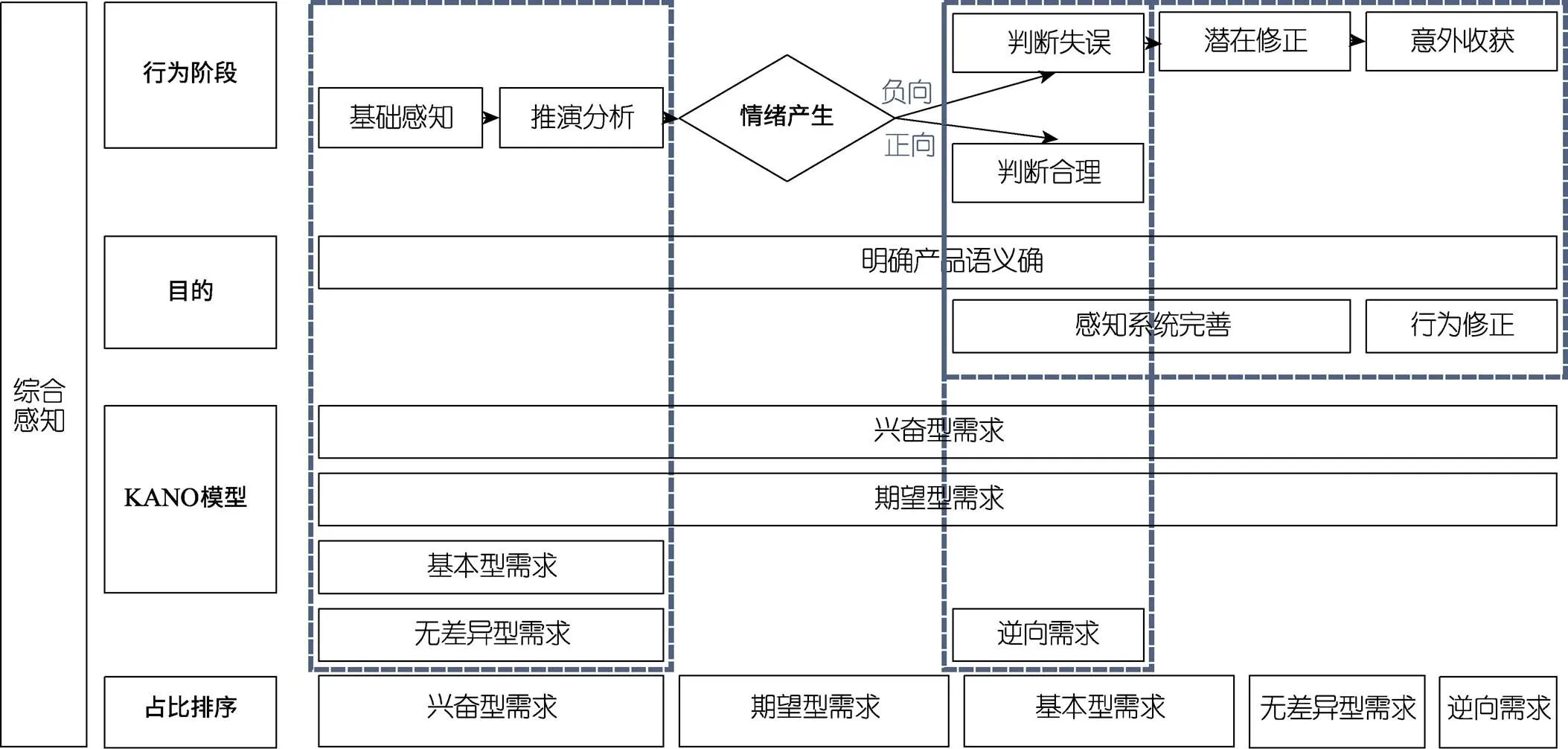

2.2 綜合感知階段

在綜合感知階段,基于前期的基礎感知階段進行進一步的推演分析,對于用戶進行初篩信息出現的誤判或錯誤認知情況,在該節點用戶已接觸過產品,產品本身的使用語義逐步清晰明確,此時用戶在使用過程中會潛意識地修正自己的錯誤認知,同時接收產品帶來的一系列驚喜意外,對應KANO模型中的期望型需求、興奮型需求。該節點的需求占比順序為:興奮型>期望型>基本型>無差異型別>逆向型。通過對應心緒模擬和后續的案例應用,可以使用戶對產品的理解更加準確,印證了非語言信息本身對系統的重要性和影響力度,使感知系統在不斷完善的同時,也可以及時對用戶的行為反饋加以修正,從而有效改善產品的交互服務質量,增強用戶在非語言交互中獲得的情感體驗,更好地滿足用戶的需求期望。根據現有信息進行加工后,用戶可以從環境中獲得事物的信息,形成對事物特征的知覺。在外界環境的刺激以及內部生理、心理和其認知狀態對個體情緒變化的共同作用下[14],激發更多隱性需求,在非語言環境中讀懂產品自身的設計語匯,借助其他感官因素,演進到綜合感知階段,構建非語言交互新形式。

圖2 多模態二層級行為過程——基礎感知階段

對設計師而言,此種非語言交互新形式可以在設計中滿足用戶追求便捷性的需求及其他情感需求,也是實現多模態交互的有效途徑,同時可以使產品的使用感受更加真實。依據不同場景進行更有針對性的設計,基于個體認知程度的不同,會呈現不同的結果。多模態二層級行為過程——綜合感知階段,見圖3。

圖3 多模態二層級行為過程——綜合感知階段

由此可知,多模態交互中的感知情緒點密度大、分布廣,對用戶情緒的采集起到規劃指引作用。在非語言情境中,針對多模態二層級行為感知階段的研究,可以拉近用戶與產品的距離,不再僅停留于淺層的產品認知,也在用戶使用過程中不斷挖掘興奮型需求。研究發現,逆向需求呈遞減趨勢,興奮型和期望型需求呈正向遞增趨勢。交互多模態下的用戶“感知-行為-體驗”框架是挖掘能引發用戶興奮的潛意識需求的重要環節。

3 以鞋品定制平臺為例的非語言用戶體驗設計

3.1 非語言交互下鞋品定制平臺用戶心智模型

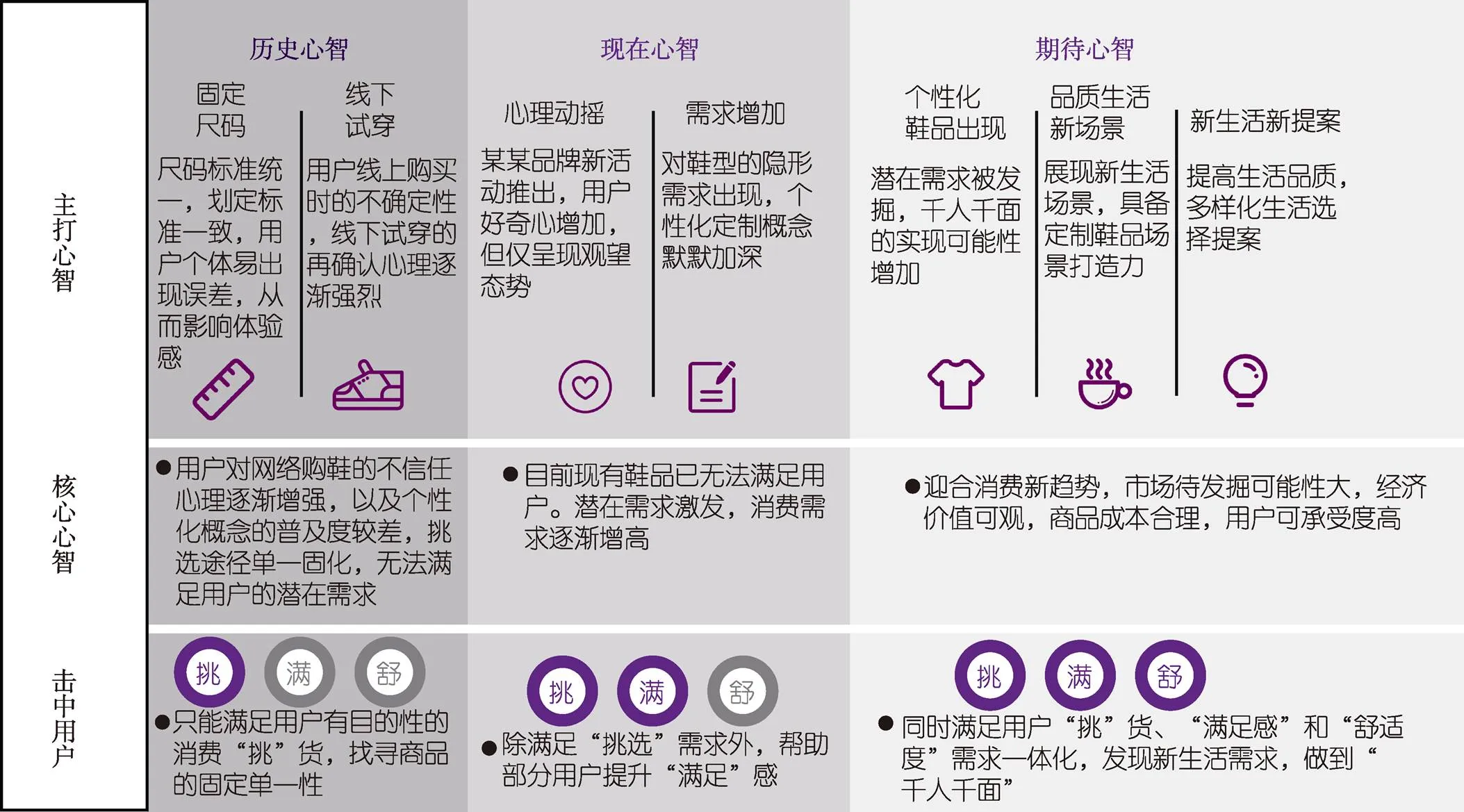

產品的交互方式與用戶的心智模型保持一致是用戶理解和識別其功能及使用方式的前提[15]。將心智模型時間點劃定為“歷史-現在-期待”,針對不同時態下的用戶行為推演出相對應的用戶心智模型,從而明確用戶興奮的潛意識需求。新生產業及新理念的出現,引發用戶產生更高層次的需求,因原有鞋品購買方式無法滿足,激發了部分用戶的潛在需求。當前階段除了要保證用戶選品等基本需求外,還應幫助用戶提高個性化的滿足感。甚至迎合新的消費趨勢,引導構建品質生活新場景,推廣多樣化新生活提案,滿足

用戶的潛在需求,實現千人千面的新概念。回顧歷史心智階段,發現目標用戶心智存在對尺碼和試穿的心理顧慮現象,此階段的核心問題為用戶對網絡購鞋的不信任心理逐漸增強,個性化概念普及度較低,購物流程及挑選模型單一化,僅能滿足用戶挑選貨品。無法滿足用戶的潛在需求,服務范圍較單一;現在心智階段除滿足用戶選品需求之外,還提高了用戶的消費滿足感;在現在心智的基礎上,期待心智階段填補并迎合了消費新趨勢,發現新生活需求,做到個性化定制。綜上,在確保用戶選品滿意度的基礎上,進一步提升用戶興奮型需求所相關的體驗,發現新的生活需求,做到有效的個性化定制。非語言交互下鞋品定制平臺用戶心智模型,見圖4。

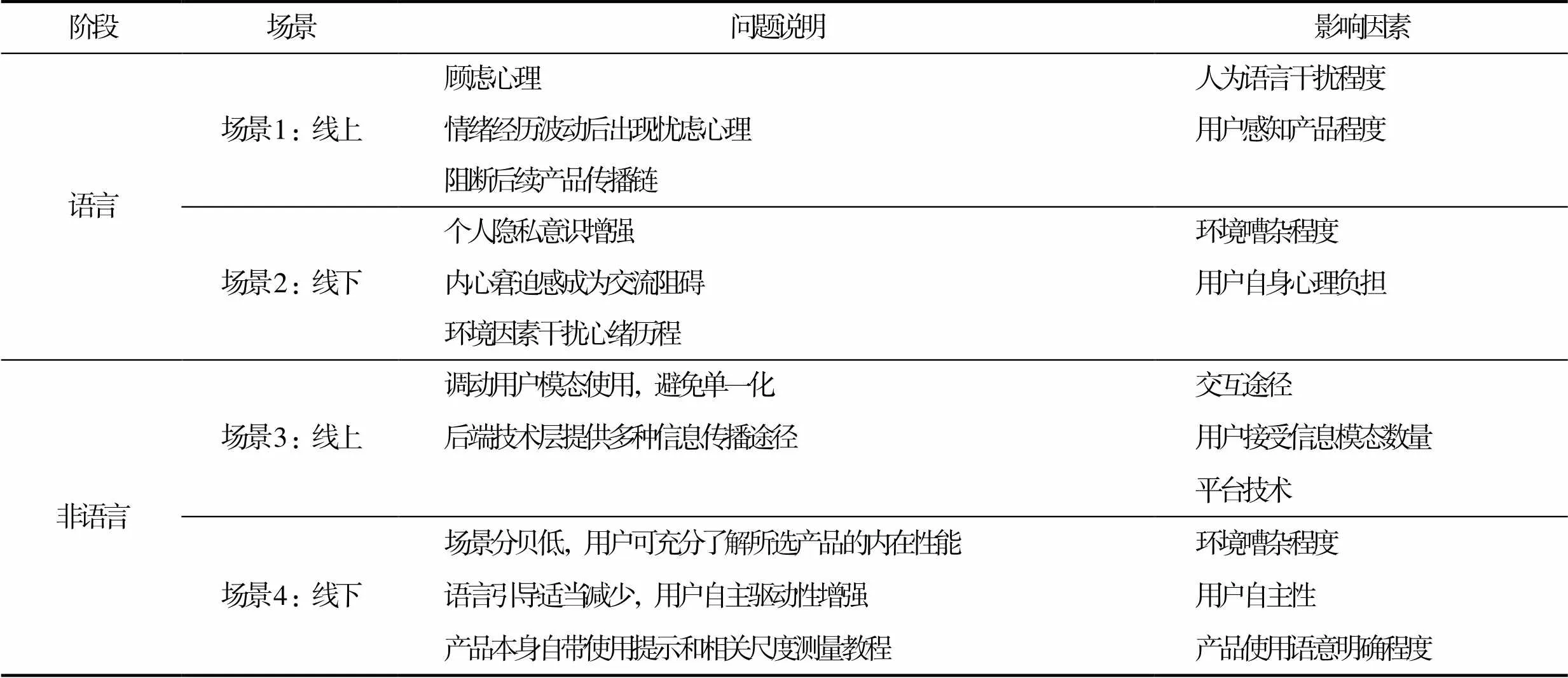

3.2 非語言交互下鞋品定制平臺用戶行為模型

結合上述用戶心智模型中對主打心智、核心心智的分析,明確用戶在不同場景下的潛意識需求,挖掘該需求點對后續體驗滿意度的影響,同時進行用戶行為模型構建,明確不同場景下影響用戶行為的因素。具體場景分析,見表1。此外,針對用戶的不同行為階段進行的情緒和潛在行為推演示意,見圖5。

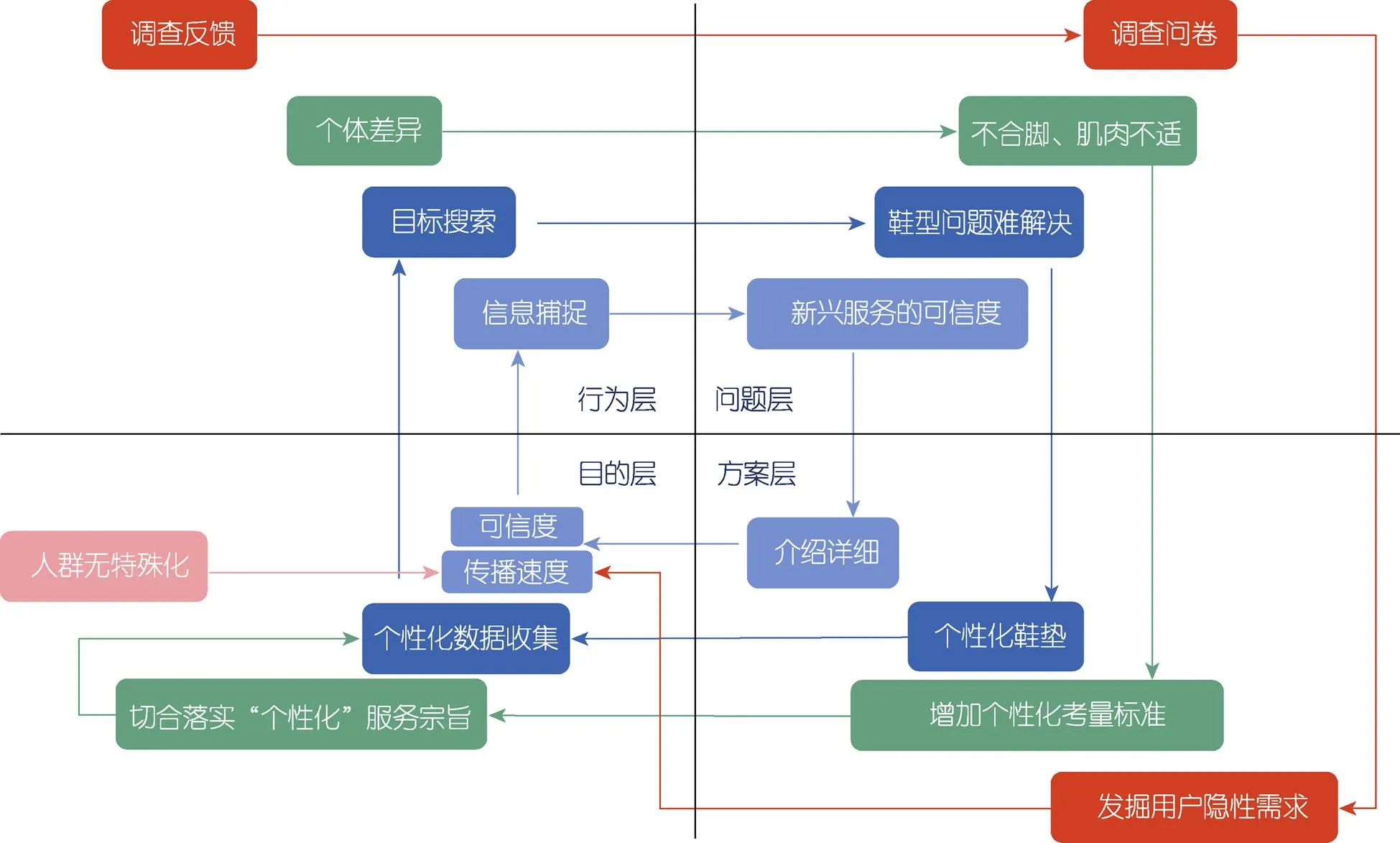

構建非語言交互三感官分支模型,分別為視、聽、觸。由淺入深地對行為層、問題層進行探討,提出相應的解決方案,進而引申出目的層,形成思維閉環。構建非語言、多渠道的交互方式,可以突破僅存于視聽感官層面的信息傳達,從多方面激發能引起用戶興奮的潛意識需求。運用非語言交互,將三感進行疊加,使產品呈現方式有更多的可能性,增強體驗的真實感,使用戶對產品的認知更加清晰。用戶行為模型,見圖6。

圖4 非語言交互下鞋品定制平臺用戶心智模型

表1 非語言、語言環境下的場景分析

Tab.1 Scene analysis in nonverbal and linguistic environments

圖5 用戶不同行為階段情緒和潛在行為的推演示意圖

圖6 用戶行為模型

4 非語言交互下定制服務類產品體驗設計模式

4.1 鞋品定制平臺系統功能框架構建

針對市場上的現有問題,需要降低特定用戶線上購鞋的抵觸心理,在滿足用戶生理層面需求的前提下,挖掘能增進用戶與產品間情感共鳴的興奮型需求,并提高交互設計用戶滿意度。將視覺、聽覺、觸覺等模態感官與用戶體驗服務設計進行結合,例如郵寄選型鞋墊與線下實體鞋店合作,擴大用戶可選擇范圍,提升服務體驗感,讓用戶能夠真正理解設計的同時也融入其自身對所購產品的理解,參與鞋品個性化定制過程,搭建滿足用戶非語言交互需求的設計服務平臺。

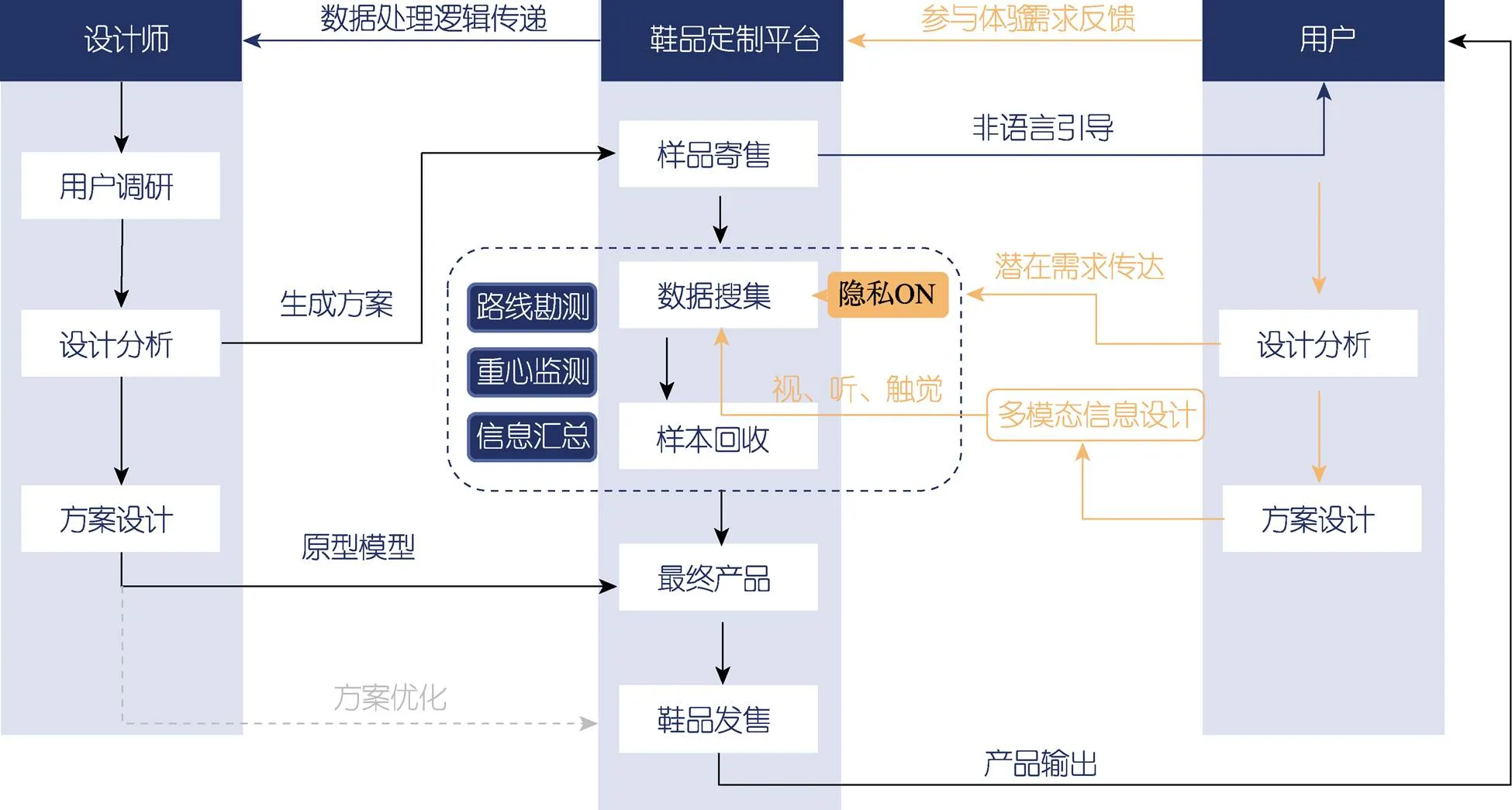

鞋品定制服務平臺系統的功能框架由設計師、用戶和平臺方共同參與構成。基于平臺多用戶主體模型,從影響用戶使用體驗的關鍵影響因素的角度出發,分別構建子平臺系統的交互系統[16]。基于非語言交互模態,繪制多主體平臺功能框架,鞋品定制平臺層首先傳達邏輯與數據處理結果給設計師,設計師通過調研、分析后生成設計方案反饋給平臺方,完善方案設計后輸出原型模型賦予最終的產品。平臺依照自身服務五流程“樣品寄售-數據搜集-樣本回收-最終產品-鞋品發售”對用戶進行產品輸出,其中在樣品寄送階段向用戶傳達非語言指令進行引導,借助視覺、聽覺、觸覺感官向用戶傳達非語言語匯進行指導,如商家會寄出個性化選型鞋墊幫助用戶自測,讓用戶在非語言狀態下準確了解自己需要做什么、如何做,增加與產品的互動頻次,并在用戶開啟隱私設置的前提下,記錄用戶在試穿行走過程中的個性化數據信息,深入挖掘用戶的興奮型需求和隱性需求。同時考慮特殊群體在使用應用時所遇到的問題,在聽覺部分加入了語音導航和AI服務助手,擴大了用戶服務的范圍,打消了以往特殊人群在線下購鞋時所產生的自卑等其他負面心理。平臺端在給予用戶非語言引導后,會不斷調整優化。隨后進入數據采集服務階段,該階段是在接受用戶自身參與設計分析與方案設計的體驗后,生成對應的需求反饋,在用戶開啟隱私設置的狀態下,平臺技術層將通過對路線勘測、重心監測、信息匯總等的收集、分析,生成個性化數據報告。同時在方案設計過程中加入多模態信息,通過調動視覺、聽覺、觸覺的感官體驗來不斷完善平臺端數據,最終完成鞋品定制與發售過程。用戶獲得鞋品后,反饋建議會通過平臺方傳達給設計師,有利于平臺發展、迭代,形成更多新的設計方案,不斷滿足新用戶的新需求。三主體在設計過程中不斷進行信息交流,形成完整的交互服務流程。具體平臺功能框架,見圖7。

4.2 平臺系統應用案例

隨著互聯網的發展和人民日益增長的消費需求,肢體殘疾人士同樣需要體面的著裝打扮、擁有屬于自己的時尚風格,但目前市場上這類為殘疾人設計的服裝服務產品卻并沒有得到足夠的重視。“足矣”鞋品定制服務平臺的目標是為用戶提供舒適便捷的穿鞋、購鞋、定制鞋的體驗,以解決肢體殘疾和部分對鞋品有特殊需求的人群僅需單只鞋、鞋不合腳或特殊鞋品定制的問題。

圖7 平臺功能框架

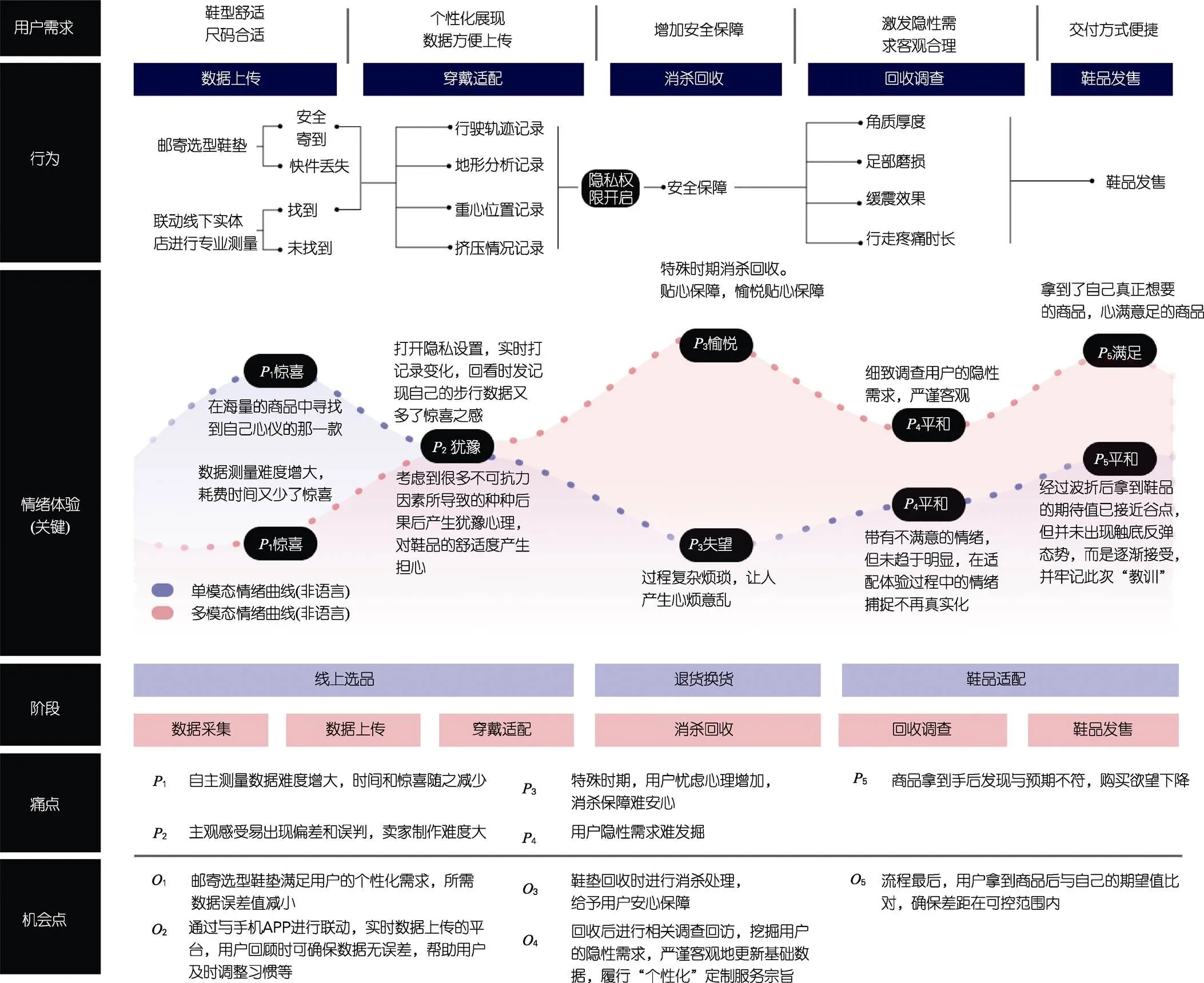

首先,“足矣”鞋品定制服務平臺力圖將人文關懷、無意識設計、無障礙鞋品設計作為設計目標,研究特殊需求人群的行為特征,擴大服務群體。以個性化鞋品定制這一服務階段為案例,繪制用戶體驗地圖,對用戶在每個階段的行為情緒進行可視化分析,以挖掘體驗設計的機會點。其次,運用用戶體驗地圖對目標人群在每個階段的關鍵情緒進行感知,分析用戶在不同階段的關鍵情緒變化,并找尋相關機會點,以提供流暢的購物體驗。選取鞋品定制階段作為研究對象,將用戶行為劃分為“數據上傳、穿戴適配、消殺回收、回收調查、鞋品發售”五個階段,重點研究目標用戶群體的交互行為。最后,在凝練總結用戶需求點后,分析平臺方五級服務流程中的延伸服務功能點及可能出現的服務情況,在數據上傳階段用戶可操作情景分為:商家郵寄選型鞋墊或在線下實體店進行專業測量;郵寄可塑性選型鞋墊可以減少用戶迷茫的情況,減少所需測量數據的誤差,同時增加與產品的接觸頻率,在非語言下對用戶進行使用引導,穿戴后與適配APP進行關聯互動,記錄個性化數據并總結分析,以便用戶可以及時調整行走習慣;回收時進行消殺處理,增加安全保障,讓用戶安心使用;回收后再次對用戶進行調查回訪,發布相關問題,例如長時間穿戴后腳部是否有磨損、穿戴過程中感受到的緩震效果、是否有某點為長時間受力點等。同時引導用戶說出自己期望的產品類型,或喜愛的相關產品風格,從而明確用戶的興奮點。

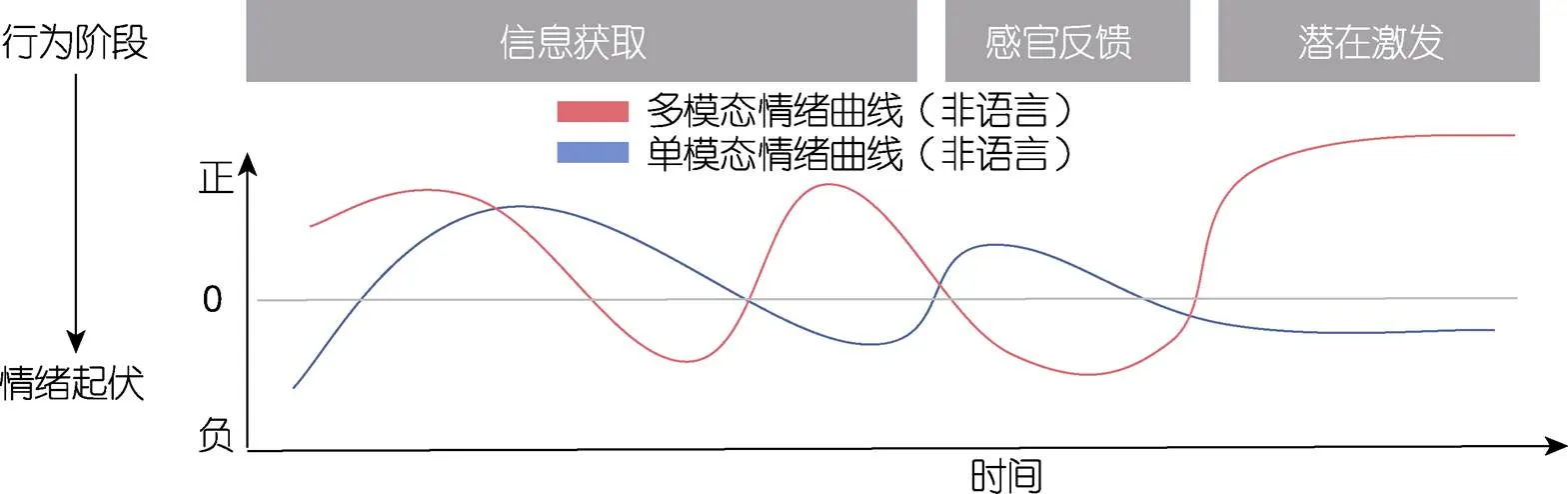

相比于非語言下的單模態情緒曲線,多模態情緒曲線整體呈現上升趨勢,在非語言引導下借助多模態感官輔助用戶理解產品設計語匯,解決用戶使用問題,深挖用戶隱性需求的興奮點,提高用戶選品滿意度。對照行為流程繪制情緒曲線后進行關鍵詞提取,分析相關情緒下的痛點與機會點。目前的數據自測難度相對較大,易出現操作偏差的現象,用戶的耐心會隨時間推移而減少,期望值也會隨之降低,且在特殊時期,用戶的憂慮心理、鞋品與預期值不符等,也會影響用戶期望及購買欲望。針對上述痛點推演對應機會點,商家可以通過郵寄選型鞋墊等方式來記錄和采集用戶的非語言個性化定制需求,通過手機APP聯動,幫助用戶調整習慣。測試一段時間后將樣品回收消殺,消除用戶對清潔的顧慮心理,并進行階段性回訪,履行“個性化”服務宗旨,穩步提升用戶期待。以“足矣”鞋品定制服務平臺設計為案例,驗證可視化地圖的有效性,比較不同模態下情緒體驗的變化,具體用戶體驗地圖應用案例,見圖8。

總結歸納非語言交互用戶體驗的設計標準,在“足矣”鞋品定制服務平臺上進行具體應用,以多模態非語言引導作為用戶與產品溝通交流的重要渠道,借助視覺、聽覺、觸覺多感官的結合,綜合用戶心智模型與行為特征,對用戶不同行為階段的情緒和潛在行為推演進行多主體服務平臺框架搭建,挖掘用戶潛在需求的興奮點,提出非語言交互視角下定制服務類產品體驗設計的新思路。

圖8 用戶體驗地圖應用案例

5 結語

非語言交互以人類五感認知及大腦反饋為基礎,在用戶體驗設計中起著重要作用,非語言交互的融入給體驗設計提供了新思路和新方法,契合了數字化發展的趨勢:科技與藝術、感知的融合演化迭代。本文通過用戶“感知-行為-體驗”模式框架挖掘用戶潛在需求,基于KANO模型的多模態二層級行為過程分析,得出非語言交互下鞋品定制平臺的用戶心智模型和行為模型,分析用戶在非語言交互中的關鍵情緒變化,探知交互環境等因素對用戶“感知-行為-體驗”設計模式的影響,結合“足矣”鞋品定制服務平臺設計實際案例繪制用戶體驗地圖,驗證了研究的合理性,通過對比單模態和多模態情緒曲線,分析非語言交互對興奮需求中潛在需求的挖掘程度,并初步得出了非語言交互用戶體驗設計標準。后續應補充數據采集與分析環節,針對不同主體的具體需求應進行服務觸點的細化,實現能更加深化情感共鳴的人性化的設計,進一步完善“以人為本”的非語言交互用戶體驗設計。

[1] ZHAO Shuang-yao, ZHANG Qiang, PENG Zhang-lin, et al. Integrating Customer Requirements into Customized Product Configuration Design Based on Kano's Model[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(3): 597-613.

[2] 馬志強, 岳蕓竹, 王文秋. 基于多模態交互信息的協作學習投入分析[J]. 現代教育技術, 2021, 31(1): 47-53. MA Zhi-qiang, YUE Yun-zhu, WANG Wen-qiu. Analysis of Collaborative Learning Engagement Based on Multimodal Interaction Information[J]. Modern Educational Technology, 2021, 31(1): 47-53.

[3] 徐威, 徐夢陶. 多模態交互在數字體驗設計中的策略探究[J]. 藝術與設計(理論), 2021, 2(4): 72-74. XU Wei, XU Meng-tao. Research on the Strategy of Multimodal Interaction in Digital Experience Design[J]. Art and Design, 2021, 2(4): 72-74.

[4] 陶建華, 巫英才, 喻純, 等. 多模態人機交互綜述[J]. 中國圖象圖形學報, 2022, 27(6): 1956-1987. TAO Jian-hua, WU Ying-cai, YU Chun, et al. A Survey on Multi-Modal Human-Computer Interaction[J]. Journal of Image and Graphics, 2022, 27(6): 1956-1987.

[5] 馬曉娜, 張雨欣, 于茜. 基于多模態信息交互的智能家居設計研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(16): 59-67, 115. MA Xiao-na, ZHANG Yu-xin, YU Xi. Smart Home Design Based on Multimodal Information Interaction[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(16): 59-67, 115.

[6] 張琪, 武法提. 學習分析中的生物數據表征——眼動與多模態技術應用前瞻[J]. 電化教育研究, 2016, 37(9): 76-81, 109. ZHANG Qi, WU Fa-ti. Biological Data Representation in Learning Analytics: Prospect of the Application of Eye Movements and Multiple Modality Technology[J]. e-Education research, 2016, 37(9): 76-81, 109.

[7] 羅保權, 邢亞龍. 多模態理論在數據可視化交互裝置設計中的應用研究[J]. 設計, 2022, 35(1): 48-51. LUO Bao-quan, XING Ya-long. Application of Multimodal Theory in Data Visualization Art Installation[J]. Design, 2022, 35(1): 48-51.

[8] 許莉鈞, 陳香, 周豐. 全媒體時代非語言情感符號的多元化設計演變與發展[J]. 包裝工程, 2020, 41(22): 191-196. XU Li-jun, CHEN Xiang, ZHOU Feng. Evolution and Development of the Diversified Design of Non-Verbal Emotional Symbols in the Omni-Media Era[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(22): 191-196.

[9] MURPHY N A, SCHMID MAST M, HALL J A. Nonverbal Self-Accuracy: Individual Differences in Knowing One's Own Social Interaction Behavior[J]. Personality and Individual Differences, 2016, 101: 30-34.

[10] 陳星海, 何人可. 大數據分析下網絡消費體驗設計要素及其度量方法研究[J]. 包裝工程, 2016, 37(8): 67-71. CHEN Xing-hai, HE Ren-ke. Design Elements and Measurement Methods of Online Consumption under the Big Data Analysis[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(8): 67-71.

[11] 余強. 基于灰色系統理論的用戶體驗度量設計研究——以同城貨運互聯網產品為例[D]. 杭州: 中國美術學院, 2021. YU Qiang. Research on the Design of User Experience Measurement Based on Grey System Theory— Taking Internet products of freight transportation in the same city as an example[D]. Hangzhou: China Academy of Art, 2021.

[12] 楊信芬. KANO模型支持下的智慧課堂教學行為編碼體系及應用研究[D]. 貴陽: 貴州師范大學, 2022. YANG Xin-fen. Research on the Coding System and Application of Teaching Behavior in Smart Classroom Supported by KANO Model[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2022.

[13] 李淑敏, 趙港, 咼鵬, 等. 基于模糊Kano模型的青年合租空間收納設計研究[J/OL]. 包裝工程, 2022: 1-17. (2022-08-31). https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1094. tb.20220829.1652.004.html.LI Shu-min, ZHAO Gang, GUO Peng, et al. Research on the Improvement Design of Youth Shared Housing Space Based on Fuzzy Kano Model[J/OL]. Packaging Engineering, 2022: 1-17. (2022-08-31) https://kns.cnki. net/kcms/detail/50.1094.tb.20220829.1652.004.html.

[14] 王一巖, 王楊春曉, 鄭永和. 多模態學習分析:“多模態”驅動的智能教育研究新趨向[J]. 中國電化教育, 2021(3): 88-96. WANG Yi-yan, WANG Y, ZHENG Yong-he. Multimodal Learning Analytics: A New Research Trend in Intelligence Education Driven by Multimodality[J]. China Educational Technology, 2021(3): 88-96.

[15] 布雪瑩. 基于用戶心智模型的移動應用UI交互設計研究[D]. 吉林: 東北電力大學, 2021. BU Xue-ying. Research on Interactive Design of Mobile Application UI Based on User Mental Model[D]. Jilin: Northeast Dianli University, 2021.

[16] 張靜, 石麗雯, 郭偉, 等. 面向醫療供應鏈的新零售平臺用戶體驗研究[J]. 包裝工程, 2019, 40(4): 42-51. ZHANG Jing, SHI Li-wen, GUO Wei, et al. User Experience of New Retail Platform for Medical Supply Chain[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(4): 42-51.

Exploration on Experience Design Method of Customized Service Products from A Nonverbal Interaction Perspective

SHI Li-wen1,2, GU Tian-lin1, HUANG Yan-qun1,2, LIU Jin-jian1

(1.Tianjin Ren'ai College, Tianjin 301636, China; 2.Tianjin University, Tianjin 300350, China)

The work aims to explore a new method for user experience design from the user multi-modal behavior in response to the problems of single mode of user experience interaction, high subjectivity in acquiring user needs, and inadequate exploration of potential needs. The multi-modal interaction mode was sorted out. Based on the KANO need model, the subconscious needs able to trigger users' excitement were explored, the user behavior and thinking models were established and the user journey map was drawn, and then the interaction design was applied and verified with the case of the shoe customization platform. Under the perspective of nonverbal interaction, the user mind model and behavior model of the shoe customization platform were established, the user experience map reflecting multi-modal emotional changes was drawn, and finally the nonverbal interaction user experience design standard was proposed. Integrating the nonverbal interaction method into the user's subconscious behavior interaction design can more effectively perceive the user's emotional changes during the use of the product, explore the influence of the interaction environment and other factors on the user's "Perception-Behavior-Experience" design model, and provide a reference for the application of the nonverbal interaction design method in the design of customized service products.

nonverbal interaction; KANO model; subconscious needs; multi-modal; experience design method

TB472

A

1001-3563(2023)10-0070-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.007

2022-12-29

天津市教委科研計劃項目(2022KJ042)

石麗雯(1986—),女,碩士,博士生,講師,主要研究方向為交互設計方法,用戶體驗度量,群智社區協同創新。

劉金劍(1985—),男,碩士,講師,主要研究方向為互聯網用戶研究、產品設計。

責任編輯:馬夢遙