產品突破性創新概念設計過程模型研究

毛昕,王愛紅,陳汗青

產品突破性創新概念設計過程模型研究

毛昕1,2,王愛紅1,陳汗青1,2

(1.景德鎮陶瓷大學 設計藝術學院,江西 景德鎮 333403;2.四川美術學院 設計學院,重慶 401331)

產品突破性創新設計是提升產品價值、增強產業競爭力、實現中國創造的有效途徑。為了實現產品突破性創新,構建符合突破性創新特點的模型至關重要。聚焦產品概念設計階段,根據突破性創新內涵與特征,通過對文獻的分析與綜合,將約束與創新圍繞創造力建立聯系,并借鑒創造力的“生成-探索”模型,探索產品突破性創新概念設計新路徑。提出了一種新的產品突破性創新概念設計過程模型。該模型以約束類型與來源為框架,通過提高創新資源約束水平來強化創造力,以跨領域知識和技術的運用為手段,形成了創意優先的產品突破性創新概念設計路徑。模塊化自重構機器人概念設計實踐表明:該模型能夠有效支持產品突破性創新概念設計的開展,具備一定的理論價值和實踐意義。

突破性創新;概念設計模型;創造力;約束;創意優先路徑

創新設計是為導入新資源創造具有更高價值差異性特征的產品或服務的實施規劃結果和路徑[1],是從跟蹤模仿到引領跨越,實現中國制造到中國創造轉變的突破口,也是產業和產品創新鏈的起點、價值鏈的源頭[2]。在面對我國經濟轉型和產業升級的關鍵時期,創新設計具有深刻意義。就產品設計而言,根據創新程度和結果的差異,可分為漸進性創新和突破性創新兩種類型。產品突破性創新具有創新程度高、影響力大,產品技術軌道躍遷,顛覆原有形式、變革市場等特點[3-4]。隨著我國經濟不斷發展,亟須依靠突破性創新帶來的顛覆性影響實現經濟的持續增長和社會的跨越式發展。然而,由于突破性創新較高的不確定性、風險性和復雜性等特征,使產品突破性創新概念設計過程中存在諸多難題。因此,如何通過科學的過程模型實現產品的突破性創新,亟待深入研究。

1 研究對象與范疇

根據現有研究成果,突破性創新過程由問題識別、創新設計問題定義與分析、概念設計方案生成與評價、產品開發與生產以及產品推廣與商業化等階段組成[1,5-6]。其中,概念設計周期短、成本低,僅占產品研發總成本的5%,卻決定了產品70%~80%的成本[7]。產品突破性創新概念設計既是產品突破性創新過程中的關鍵階段,也在很大程度上影響著整個突破性創新進程。圍繞產品概念設計階段實施突破性創新可以提高創新設計效率、降低成本,進而可以降低突破性創新帶來的風險。因此,本文以突破性創新為視角,以產品概念設計過程為研究對象,圍繞突破性創新的特點,對產品突破性創新概念設計過程模型與路徑進行研究,以期彌補現有不足。

2 產品突破性創新設計過程研究的現狀與不足

創新設計過程研究是近年來突破性創新研究的重點領域,其中,產品突破性創新概念設計研究是該領域研究的熱點問題之一。國內外學者依據突破性創新特點,對產品創新設計不同階段的過程模型進行了較為系統的研究。例如,Van[5]將產品開發過程中的概念設計階段劃分為用戶需求調查與分析、產生創意和選取技術原理等步驟。檀潤華等[1]圍繞突破性創新技術機遇分析、創新設想產生、功能與效應綜合、原理方案設計等過程構建了突破性創新設計過程模型。楊伯軍等[8]利用激進式剪裁方法,通過產品目標功能的確定、剪裁和重組等步驟建立了產品突破性創新過程模型。張換高等[9]在超系統視角下進行分析,以技術的突破性創新為主要手段,以技術進化、解決沖突、問題求解和功能組合為導向,構建了以機遇識別、研究對象選取、問題分析與求解、產生突破性創新設想等為關鍵環節的突破性創新模糊前端模型。平恩順等[6,10]針對機械產品設計,構建了由機會確認、機會分析、設想產生、設想評價和產生概念設計方案等步驟組成的機械產品概念設計階段模型。Weyrauch等[11]將產品突破性創新概念設計模型劃分為四個關鍵步驟,分別為:轉換需求與確定需求優先級、分析產品參數與確定目標參數、識別與評估沖突、解決沖突與評估產品概念。Wang等[12]基于TRIZ方法,提出了一種面向產品設計根本性創新的系統效應求解方法,并通過問題識別、功能分析、關鍵問題確定、技術選擇、結構映射和方案評價等步驟構建了產品突破性創新概念設計模型。

通過對現有研究成果的梳理可以發現,大多數學者所構建的產品突破性創新設計過程模型將創新設計問題的定義這一環節作為出發點,并借助不同的方法,通過對設計問題的求解完成產品突破性創新概念設計。這些模型在本質上可以歸納為以問題為導向,以發現、分析和解決問題為基本流程的創新設計模型,其一定程度上能夠實現突破性創新,但結合突破性創新復雜程度高、不確定性強、風險大[13]等特點,以定義問題為優先項的創新設計路徑難以解決設計之初由于突破性創新不確定性所帶來的難以定義問題的矛盾。這也是現有突破性創新設計難以成功的關鍵。綜上所述,需要針對突破性創新特點構建符合產品突破性創新設計特征的過程模型。

3 產品突破性概念創新設計過程模型的構建

3.1 約束對創新路徑的影響

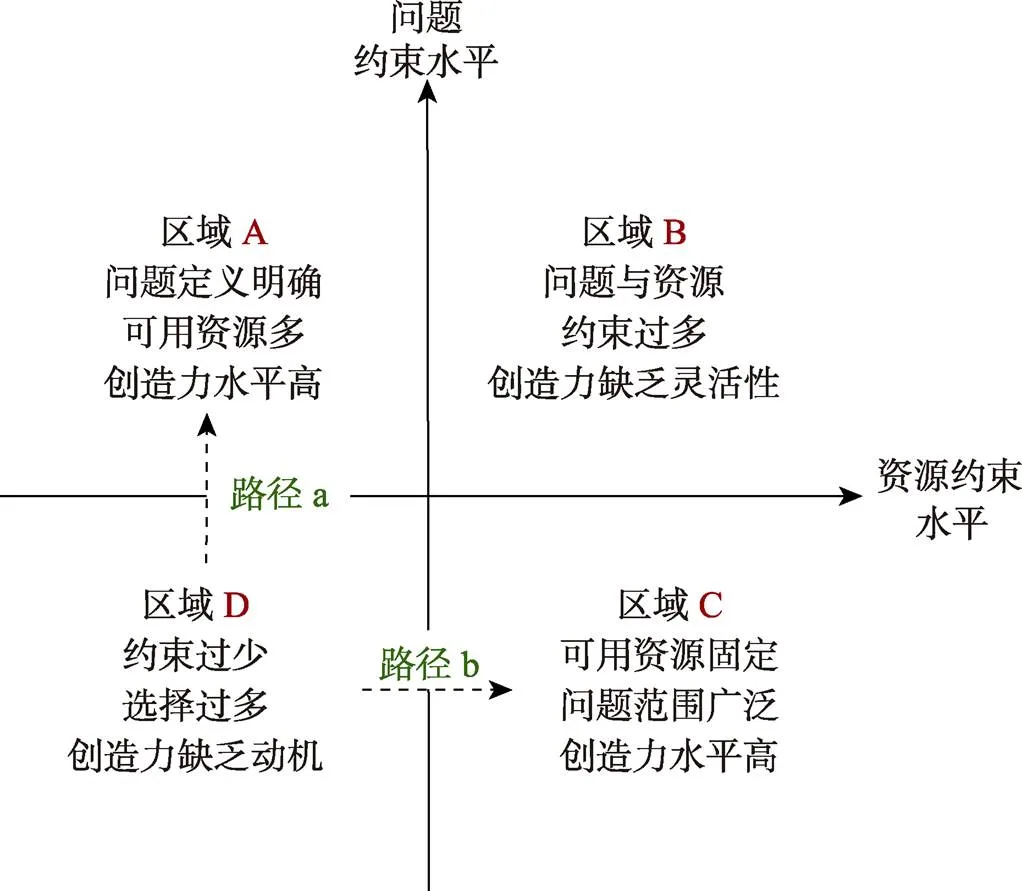

在創新過程中,創造力水平的高低決定著創意想法能否產生,進而影響著創新成果的生成。既有研究表明,創造力水平與約束密切相關,因此,約束通過創造力對創新過程產生影響。約束被定義為對創造性解決問題設置限制或界限的任何因素[14-15]。盡管此前的研究對約束如何影響創造力仍未達成共識,但越來越多的研究證實了約束既可以限制創造力的產生,也可以對創造力形成促進作用,維持二者之間的平衡關系能夠最大程度地激發創造力的產生,過少或過多的約束都會降低創造力水平[16]。基于現有研究,影響創新過程的所有約束按照屬性的不同可以分為問題約束和資源約束兩種類型[17]。資源約束也被稱為過程約束,是指限制人們參與創造性過程中所受到的時間、材料、資金和設備等方面的限制;問題約束也稱產品約束,包括產品需求、顧客偏好和組織需求等,其構成了人們在創造過程中追求的目標。就產品概念設計而言,由于其受生產要素和商業推廣等方面的影響較少,因此產品突破性創新概念設計中的資源約束主要指產品技術層面的約束,如產品專利、跨領域知識或技術等。借助資源與問題這兩種不同類型的約束,能夠構建出約束與創造力水平關系圖,如圖1所示。ABCD四個區域,B、D兩個區域分別由于約束過多和過少而導致創造力水平較低,不利于創新;A、C兩個區域則由于較為平衡的約束與創造力關系而使創造力水平較高。結合突破性創新不確定因素多、預測難度大等特點,其設計起點多處于區域D。在這一區域內,創造力因約束過少、選擇過多而呈現出由于缺乏創造動機導致的創造力水平低的特點。現有研究成果大部分通過路徑a,以優先定義問題的方式提高問題約束水平,使創新問題進入區域A,進而提高創造力水平并實現創新。除此之外,很多突破性創新設計案例表明,通過路徑b,以優先創造創意的方式提高資源約束水平也能夠實現突破性創新。具體而言,設計者可以首先產生一個創意想法,進而在問題領域的背景下探索這一想法,這一路徑同樣具有高度創造性。這彌補了現有創新設計過程模型中問題優先這一單一路徑的劣勢,使產品突破性創新概念設計擁有更多的實現路徑。

圖1 約束與創造力水平關系

3.2 模型框架的構建

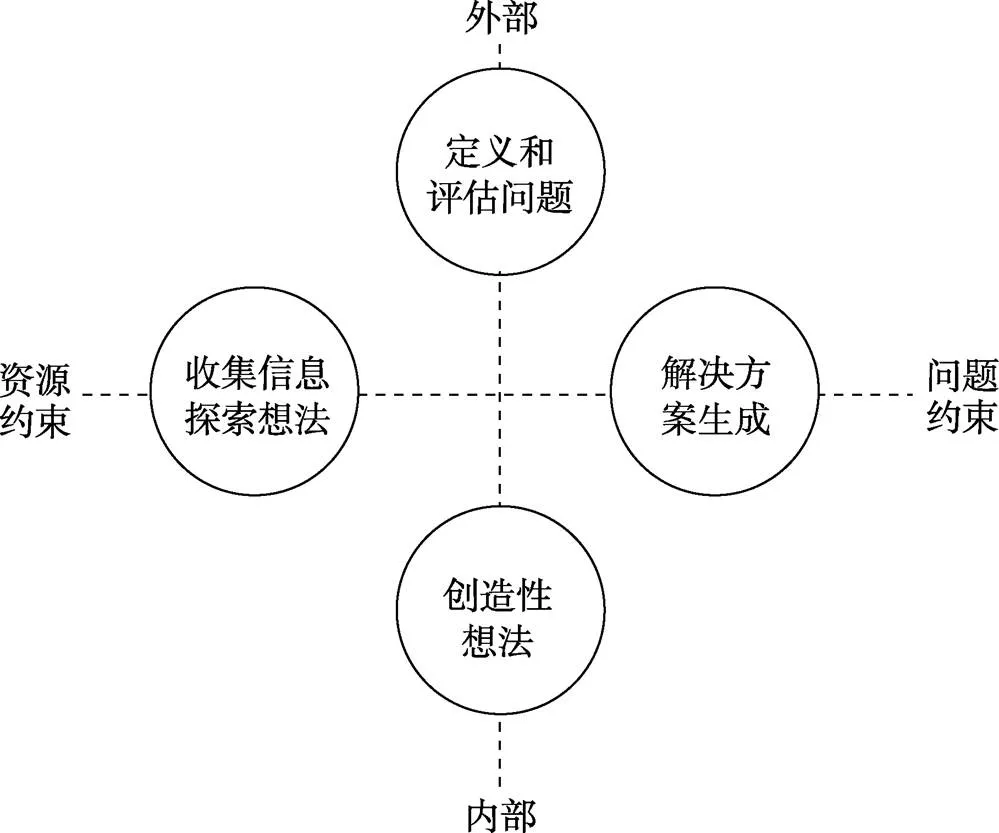

為了能夠完整地表達產品突破性創新概念設計過程模型與路徑,需要對創新設計過程中的關鍵性環節進行構建。根據現有研究成果,以漸進性創新為代表的創新設計關鍵節點主要包括發現、定義與評估問題,搜集信息、探索想法,產生創造性想法,解決方案生成等步驟。研究表明,通過對約束類型與來源的劃分,可以形成創新設計過程模型的基本框架[18]。與約束類型類似,約束根據來源的不同可以分為內部約束與外部約束[19]。內部約束是指創造性解決問題時自我施加的資源或問題約束;外部約束是指由外部來源施加的資源或問題約束。如圖2所示,產品突破性創新概念設計模型縱向坐標兩端分別代表資源約束與問題約束,橫向坐標兩端分別代表設計者內部約束與外部約束。

根據這一基本框架,結合創新設計關鍵步驟,可以將創造性活動,如產生想法、闡述想法和醞釀想法,表現在圖2的下部,因為它們都直接受創新過程中可用資源水平的影響。相比之下,定義問題、評估想法和改變問題等活動出現在圖2的上部,因為它們都直接受到設計者在創新過程中面臨的問題約束影響。收集信息和探索想法顯示在圖2的左側,因為它們直接受到設計者外部約束的影響。最后,選擇解決方案或出現解決方案的活動在圖2的右側表示,因為它們直接受到設計者內部約束的影響。

圖2 產品突破性創新概念設計模型框架

3.3 產品突破性創新過程模型構建

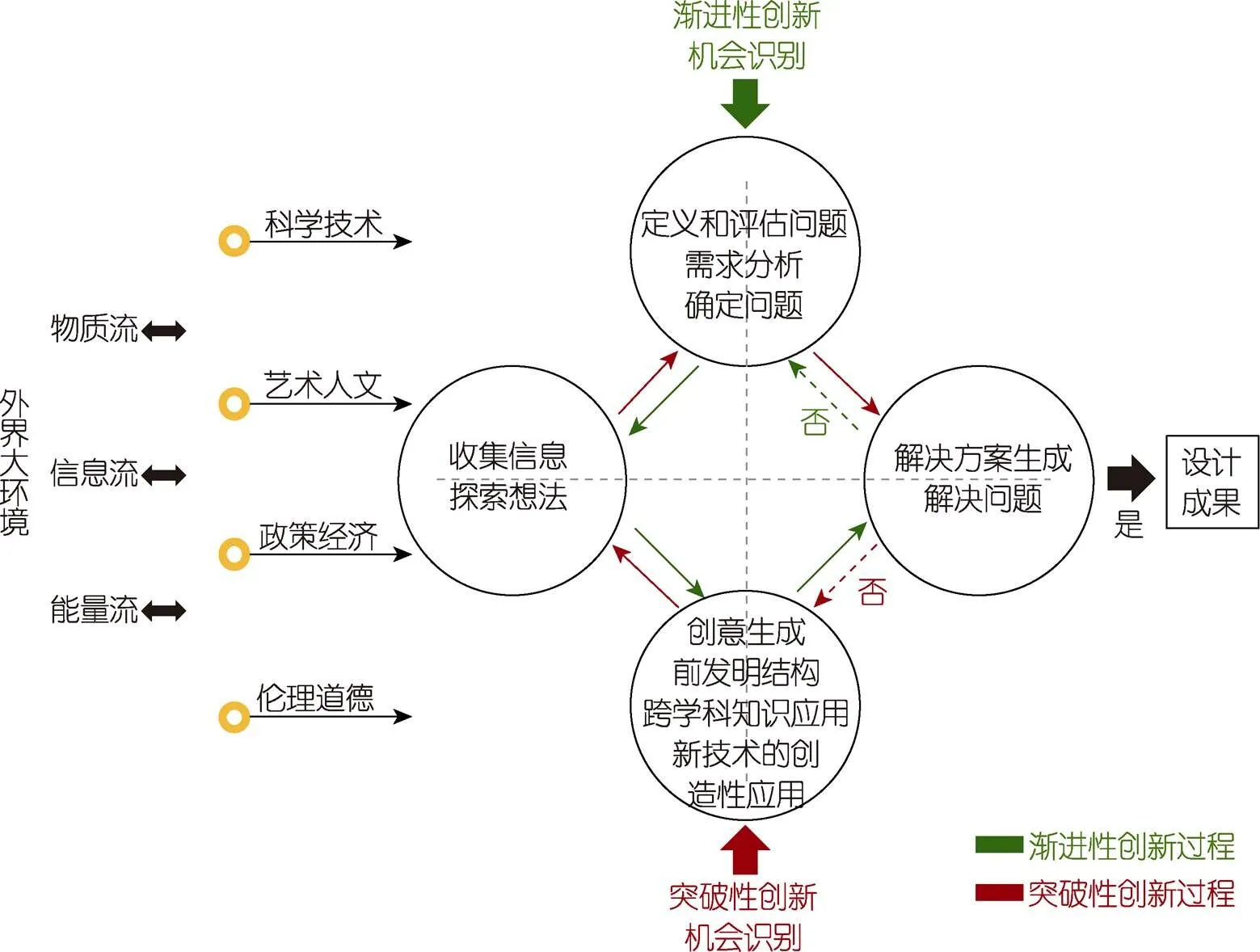

產品突破性創新概念設計過程模型的特點在于其以突破性創新特點為依據,以構建問題空間為目標,拓展了一條以創意為優先項,為創意想法尋找適當問題的創新設計路徑。這一過程模型與漸進性創新過程模型的不同之處在于,前者從創造性想法出發,為這一想法尋找問題,其創新過程中面對的主要約束是資源約束;后者則是先建構問題,而后根據問題尋找創造性想法,其面對的主要約束是問題約束。

基于創意優先路徑的創新設計模型起源于Finke等[20]在1992年提出的“生成-探索”模型。該模型由創造性想法的生成和探索過程兩個階段組成。這兩個階段也是產品突破性創新概念設計創意優先路徑的兩個組成部分。新的科技和知識的輸入,作為外部知識,通過與內部知識的相互整合,形成創造性想法,這一初步的創意是“生成-探索”路徑的創新設計起點,被稱為“前發明結構”[18]。在創意優先的問題解決突破性產品創新設計模型中,根據初步的創造性想法特征尋找和定義問題是產品突破性創新設計的關鍵。如圖3所示,創意優先的產品突破性創新概念設計過程模型是以創新設計關鍵節點為主體,以創造性想法(前發明結構)為起點,經過搜集信息、定義問題、產生解決方案等流程,并進行若干次循環而實現設計目標的。該過程與漸進性創新過程的不同之處在于,漸進性創新從定義和評估問題出發,通過限制創新設計問題約束來提高創造力水平,進而完成創新設計。由于突破性創新過程中存在大量的不確定因素,其往往難以定義設計問題。在此情況下,以定義和評估問題作為突破性創新設計的起點顯然難以推進創新設計過程。結合對實踐案例的調查與研究,大量產品突破性創新案例證明,以跨領域知識或技術以及新的技術應用為手段,以創意想法為優先項的產品突破性創新概念設計路徑,能夠有效實現突破性創新。例如,海爾冰箱將應用在軍事和列車制造領域的氣懸浮無油動力技術,跨領域運用在冰箱壓縮機上,創造了海爾卡薩帝冰箱這一高端產品,完成了冰箱產品的突破性創新[21]。日本任天堂公司推出的Wii系列游戲機,創造性地運用了在家用電器和汽車行業中應用的可以檢測三維運動的半導體技術,顛覆了原有的游戲方式,實現了游戲機產品的突破性創新[22]。因此,以創造性想法為起點,通過為創造性想法尋找問題這一路徑,借助限制創新問題中的資源約束來提高創造力水平,進而促進創新過程的完成,為產品突破性創新概念設計提供了一條新的路徑。

圖3 產品突破性創新概念設計過程模型

4 基于突破性創新概念設計過程的模塊化自重構地震搜救機器人設計

4.1 突破性創新機會識別

當前的智能機器人市場呈現出較高的增長率,但作為新興產業,其市場規模仍處于較低水平,相應的產品市場細分和產業整體發展嚴重不足。模塊化自重構機器人作為智能機器人的一個重要類別,具有鮮明的技術特征和優勢。其最初來源于分布式群智能機器人系統,由具有一定運動和感知能力的基本模塊組成,通過內部物理連接來完善系統整體在環境和任務中的構型和功能。一定數量的模塊群可以根據要求組成不同形態的機器人整體,進而適應廣泛的環境和任務要求。模塊化自重構機器人鮮明的技術特點使其具備了廣泛的應用前景和突破性創新潛力。

4.2 模塊化自重構機器人突破性創新概念設計創意生成

一般的智能機器人由于其較為單一的結構與造型,往往只能適應特定的工作和任務。對模塊化自重構機器人而言,由于其相對不固定的結構和運動方式,以及其較高的冗余特征和魯棒性,使其具備了出色的環境適應能力和多任務處理能力。在具有較大不確定性和較為嚴苛的環境中,機器人面臨多種不確定情景與工作任務時,模塊化自重構機器人具有較強的適用性。在面對包含大量未知因素,如地震搜救、空間探索、深海探測等應用場景時,可以發揮出其技術優勢,完成其他機器人無法應對的任務,具有較高的應用潛力與價值。

4.3 信息收集與想法探索

模塊化自重構機器人具有多功能集成和方便攜帶等特征,能夠應對未知、復雜、極端的環境,Ubot模塊集成度較高、技術較為成熟,是自重構機器人技術的代表。通過對該模塊技術條件下應用場景的信息搜索,確定了地震搜救的應用場景。

首先,地震救災問題是我國現階段面臨的重大現實問題。我國不僅地震災害頻發,且重大地震災害后的傷亡情況較為嚴重,通過解決震災搜救任務中的問題能夠保障人民生命財產安全,具有較強的實際意義。其次,震災場景中的環境數據在獲取難度上較低且數據較為豐富,更具有可實施性。最后,經過初步的分析可以發現,震災環境中存在的建筑物縫隙等狹小空間是其應用場景的重要特點和現存搜救問題的主要矛盾之一,模塊化自重構機器人小型化、便攜化的技術特點符合這一特定環境的使用條件。在這些條件下,模塊化自重構機器人相比很多大型搜救機器人具有更大的優勢,不僅可以解決現有搜救機器人面對的難題,同時也能凸顯模塊化自重構機器人的技術優勢,符合突破性創新產品新穎性、獨特性的特征。因此,通過綜合對比分析,本文將地震搜救場景作為模塊化自重構機器人突破性創新概念設計實踐的應用場景。

4.4 定義與評估問題

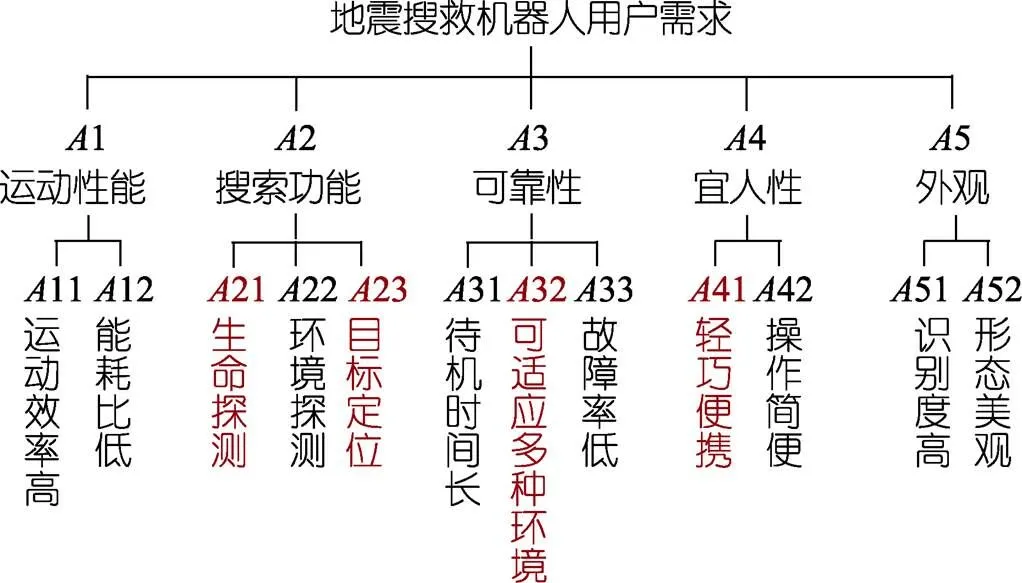

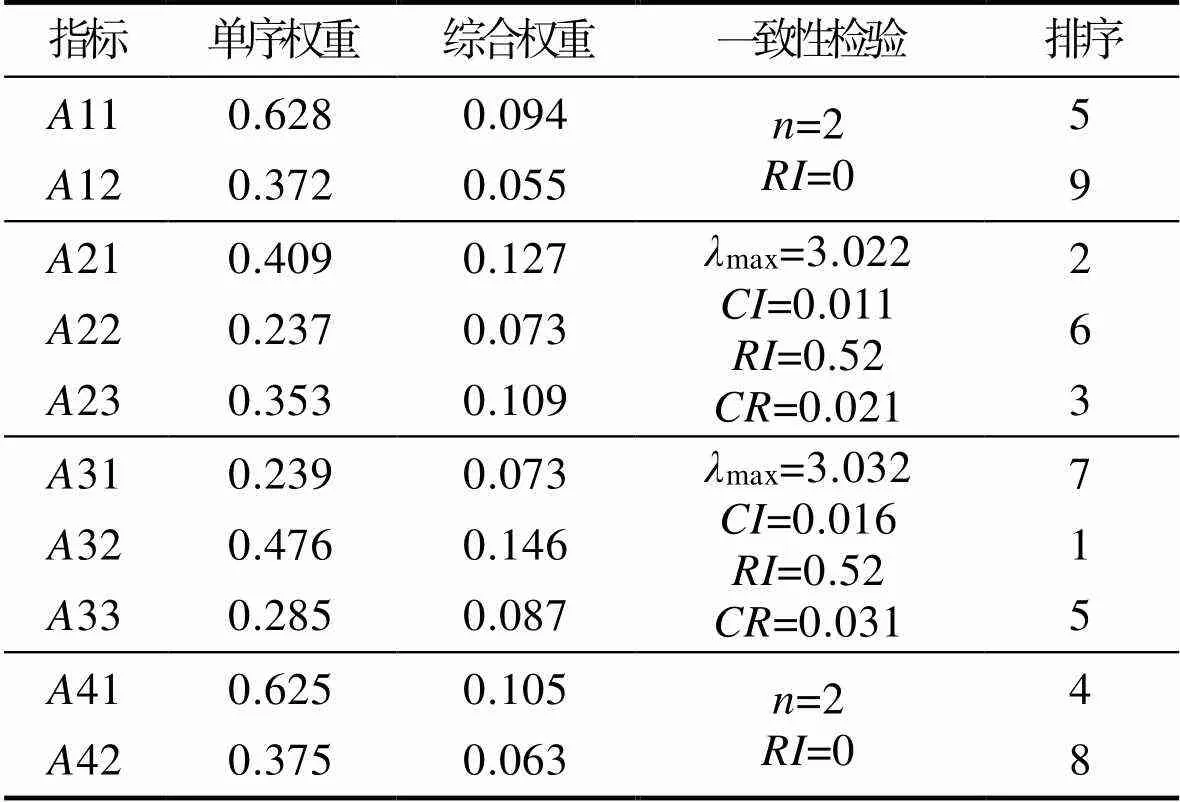

通過對現有產品的搜索與分析,現有搜救機器人都無法適應地震廢墟環境中的所有情景。通過對被困者及救援人員的訪談資料和調查問卷進行分析,結合用戶旅程圖等設計分析方法,得到用戶需求框架,如圖4。利用層次分析法,將用戶對搜救機器人的主要需求確定為多地形適應能力(32)、生命探測(21)、目標定位(23)、小巧輕便(41)等,如表1所示。同時,通過對搜救機器人技術和性能的分析,可以將相關制約因素歸納為移動、感知、通信、續航及搜索等。其中,機器人的移動能力是核心制約因素。結合用戶需求與技術制約因素,可以將搜救機器人創新設計核心問題確定為震災復雜環境下的運動能力及適應性。利用情景分析方法,結合地震廢墟環境和用戶需求可以將搜救機器人設計矛盾定義為搜救機器人在震災廢墟環境中的運動適應性問題。其中,震災廢墟環境要素是核心制約要素。

圖4 地震搜救機器人用戶需求框架

表1 地震搜救機器人用戶需求指標權重

Tab.1 User demand index weight of earthquake search and rescue robot

4.5 解決方案的生成

根據對汶川地震遺址的考察發現,地震廢墟環境非常復雜,除建筑物垮塌形成的障礙外,還包括室內陳設障礙物,如圖5—6所示。依照廢墟環境的特點,可以將機器人工作環境路面分為砂石、階梯、陡坡、裂縫、崎嶇、狹小空間和較大障礙等類型。其中,狹小空間對機器人的限制較大。

圖5 汶川地區地震廢墟內部

圖6 汶川地區地震廢墟外部

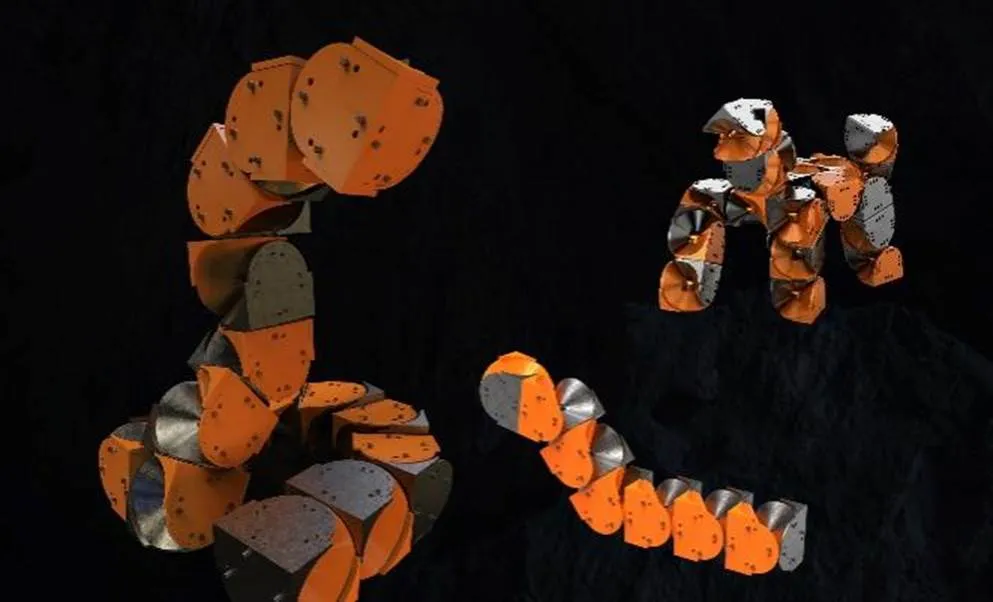

通過對地震廢墟場景約束條件和地震親歷者訪談資料的分析,結合Ubot模塊化自重構機器人技術特點和物理學運動原理,其形態創新設計應滿足環境空間尺寸要求、能夠通過障礙物、在多種路面條件下通行等條件。基于上述分析,結合仿生設計等方法,設計了龍形和犬形兩種構型,以滿足不同環境下機器人的運動需求。這兩種構型均采用24個模塊作為構型基礎。龍形機器人采用鏈式連接方式,通過相鄰模塊的彎折實現爬行運動,可以利用其運動特點適應縫隙、砂石和障礙等路面。尤其是在面對具有狹窄縫隙的環境時,龍形可以利用自身窄長的形態特點,穿過縫隙進入廢墟深處搜索被困人員。犬形采用混合式連接方式,機器人身體部分為陣列式連接,可以搭載多種工具模塊,四肢為鏈式連接,能夠實現四足行走。犬形采用的足式行走運動方式具有更高的運動效率,能夠實現在廢墟環境中的快速運行,可以適應砂石、階梯、崎嶇等路面。結合Ubot模塊化自重構機器人原有的幾種運動形態,該機器人可以變形為龍形,通過狹窄縫隙或盤踞在欄桿上進行探測;可以變為犬形攀爬臺階、陡坡或跨越開裂路面,還可以變為環形快速通過平坦地區。結合模塊中的紅外感應和熱感探測芯片,該機器人可以實現對震災廢墟內部環境的探測和對被困人員的搜索。此外,該機器人還可以攜帶一定數量具有急救、心理安撫功能或定向頻率發射裝置的模塊,在發現被困者后可將該模塊卸載,為被困人員提供幫助或為救援人員提供精準定位。該設計利用對模塊化自重構技術的創造性應用,經過形成創意、收集信息、定義問題等過程,最終產生地震搜救模塊化自重構機器人的概念設計方案。基于突破性創新概念設計過程的模塊化自重構地震搜救機器人概念設計在2018中國優秀工業設計獎的評選中,得到了評委的一致好評,榮獲概念設計金獎。這一獎項的獲得在一定程度上證明了以創造性想法為優先項的產品突破性創新概念設計過程模型與路徑具備一定的可行性和有效性。模塊化自重構地震搜救機器人見圖7。

圖7 模塊化自重構地震搜救機器人

5 結語

為了更好地實現產品突破性創新,聚焦產品概念設計階段,以約束作為構建產品突破性創新概念設計過程模型的關鍵要素,通過約束來源與類型的不同,將該模型劃分為四個象限并構建了突破性創新設計的關鍵節點。根據突破性創新的特征,構建了以跨學科知識運用為產品突破性創新設計起點,以創意為優先項的設計流程。利用該模型,通過模塊化震災搜救自重構機器人創新設計驗證了其可行性和有效性。該設計過程模型,符合突破性創新的特征與內涵,能夠有效解決產品突破性創新概念設計過程中難以定義設計問題的矛盾,提高了創新效率,彌補了問題優先這一單一設計路徑的不足,為實現突破性創新增添了新的解決策略與路徑,具備理論價值和實踐意義。

[1] 檀潤華, 曹國忠, 劉偉. 創新設計概念與方法[J]. 機械設計, 2019, 36(9): 1-6. TAN Run-hua, CAO Guo-zhong, LIU Wei. Concepts and Methods of Innovative Design[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(9): 1-6.

[2] 潘云鶴. 創新設計: 全面提升國家競爭力[J]. 紫光閣, 2015(11): 14. PAN Yun-he. Innovative Design: Comprehensively Enhancing National Competitiveness[J] Ziguangge, 2015 (11): 14.

[3] 檀潤華, 王凡凡, 張俊磊, 等. 突破性創新與突破性創新設計研究綜述[J]. 包裝工程, 2022, 43(18)9-17, I0006. TAN Run-hua, WANG Fan-fan, ZHANG Jun-lei, et al. Study of Radical Innovation and Radical Innovative Design[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(18): 9-17.

[4] 王愛紅, 毛昕, 陳汗青. 產品突破性創新內涵及其關鍵要素研究綜述[J]. 機械設計, 2022, 39(12): 125-132. WANG Ai-hong, MAO Xin, CHEN Han-qing. Summary on Connotation and Key Elements of Product Radical Innovation[J]. Journal of Machine Design, 2022, 39(12): 125-132.

[5] VAN KLEEF E, VAN TRIJP H C M, LUNING P. Consumer Research in the Early Stages of New Product Development: A Critical Review of Methods and Techniques[J]. Food Quality and Preference, 2005, 16(3): 181-201.

[6] 平恩順, 檀潤華, 孫建廣, 等. 面向成熟期產品突破性創新設計模糊前端階段過程研究[J]. 工程設計學報, 2014, 21(2): 101-108. PING En-shun, TAN Run-hua, SUN Jian-guang, et al. Research on Maturity Stage Product Radical Innovation Design Process on the Stage of Fuzzy f Ront End[J]. Journal of Engineering Design, 2014, 21(2): 101-108.

[7] BERNARD A, COATANEA E, CHRISTOPHE F, et al. Design: A Key Stage of Product Lifecycle[J]. Procedia CIRP, 2014, 21: 3-9.

[8] 楊伯軍, 馮雁霞, 孫群. 基于激進式裁剪的產品突破性創新設計過程[J]. 中國機械工程, 2018, 29(9): 1025-1030. YANG Bo-jun, FENG Yan-xia, SUN Qun. Product Radical Innovation Design Processes Based on Radical Trimming[J]. China Mechanical Engineering, 2018, 29 (9):1025-1030

[9] 張換高, 賈樹璇. 突破性創新及其實現方法研究綜述[J]. 包裝工程, 2023, 44(2): 8. ZHANG Huan-gao, JIA Shu-xuan. Review of Radical Innovation and Its Realization Methods[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(2): 8.

[10] 平恩順, 檀潤華, 孫建廣. 基于TRIZ的機械產品突破性創新設想產生過程研究[J]. 中國機械工程, 2014, 25(18): 2439-2446. PING En-shun, TAN Run-hua, SUN Jian-guang. Research on Ideas Generation Process for Mechanical Product Radical Innovation Based on TRIZ[J]. China Mechanical Engineering, 2014, 25(18): 2439-2446.

[11] WEYRAUCH T, HERSTATT C, TIETZE F. The Objective–Conflict–Resolution Approach: A Novel Approach for Developing Radical and Frugal Innovation[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2021, 68(3): 699-712.

[12] WANG Kang, TAN Run-hua, PENG Qing-jin, et al. Radical Innovation of Product Design Using an Effect Solving Method[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 151: 106970.

[13] FRISHAMMAR J, DAHLSKOG E, KRUMLINDE C, et al. The Front End of Radical Innovation: A Case Study of Idea and Concept Development at Prime Group[J]. Creativity and Innovation Management, 2016, 25(2): 179-198.

[14] AMABILE T M. Effects of External Evaluation on Artistic Creativity[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1979, 37(2): 221-233.

[15] DECI E L, RYAN R M. The General Causality Orientations Scale: Self-Determination in Personality[J]. Journal of Research in Personality, 1985, 19(2): 109-134.

[16] GILLIER T, CHAFFOIS C, BELKHOUJA M, et al. The Effects of Task Instructions in Crowdsourcing Innovative Ideas[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 134: 35-44.

[17] ROSSO B D. Creativity and Constraints: Exploring the Role of Constraints in the Creative Processes of Research and Development Teams[J]. Organization Studies, 2014, 35(4): 551-585.

[18] CROMWELL J R, AMABILE T M, HARVEY J F. An Integrated Model of Dynamic Problem Solving within Organizational Constraints[M]//Individual Creativity in the Workplace. Amsterdam: Elsevier, 2018: 53-81.

[19] RYAN R M, DECI E L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being[J]. American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78.

[20] FINKE R A, WARD T B, SMITH S M. Creative cognition: theory, research, and applications[M]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996

[21] 滕東暉, 萬新明, 高俊光, 等. 用戶需求+跨界知識, 打造突破性創新產品——HOPE平臺的跨界融合[J]. 清華管理評論, 2019(1): 28-37.TENG Dong-hui, WAN Xin-ming, GAO Jun-guang, et al. User’s Demand+ Cross-border Knowledge Create Breakthrough Innovative Product—Transboundary Fusion of Hope Platform[J]. Tsinghua Business Review, 2019(1): 28-37.

[22] VERGANTI R. Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What THINGS mean[M]. Boston: Harvard Business Press, 2009.

Product Conceptual Design Process Model of Radical Innovation

MAO Xin1,2, WANG Ai-hong1, CHEN Han-qing1,2

(1.School of Design and Art, Jingdezhen Ceramic Institute, Jiangxi Jingdezhen 333403, China;2.Design Academy, Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

Product radical innovation design is an effective way to improve product value, enhance industrial competitiveness, and achieve the goal of "Created in China". In order to realize the product radical innovation, it is very important to construct a model conforming to the characteristics of radical innovation. Based on the product conceptual design stage and the connotation and characteristics of radical innovation, through analysis and synthesis of literature, constraints and innovation were linked by creativity. The "generation-exploration" model of creativity was used for reference to explore new path for product radical innovation conceptual design. A new conceptual design process model for product radical innovation is explored. Based on the framework of constraint types and sources, the model aims to improve the level of innovation resource constraints to enhance creativity. Cross domain knowledge and technology are used to form a radical conceptual design path that prioritizes ideas for product innovation. The validation of modular self reconfigurable robot conceptual design practice shows that the model can effectively support the development of product radical innovation conceptual design, and has certain theoretical value and practical significance.

radical innovation; conceptual design model; creativity; constraints; creative priority path

TB472

A

1001-3563(2023)10-0251-07

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.025

2022–12–22

毛昕(1989—),男,博士生,講師,主要研究方向為工業設計、產品創新設計。

陳汗青(1946—),男,教授,博士生導師,主要研究方向為工業設計、系統設計。

責任編輯:馬夢遙