基于符號學理論下的壯錦文創產品與IP開發

王穎

基于符號學理論下的壯錦文創產品與IP開發

王穎

(南寧師范大學,南寧 530100)

基于符號學理論,開展現代語境下壯錦產品的解讀,提出壯錦文創產品新方法體系,創新壯錦文創IP轉換途徑,提升壯錦文創產品文化影響力,推動少數民族地區鄉村振興。引入地理空間數據庫技術為構建紋樣數據庫收集數據,以莫里斯符號學三分法為理論指導,從語義、語構、語用等層面解讀壯錦的深層內涵,并構建壯錦文創產品IP開發轉化模式。對壯錦的語義、語構、語用進行現代語境梳理剖析,并提出壯錦文創產品IP開發路徑,應用時代性營銷手段和方法實現壯錦文化資源到產業的轉換,最終形成壯錦傳統工藝—壯錦文創產品—壯錦文創IP升級產業鏈。

符號學;壯錦;文創產品;IP

壯錦是我國壯族織錦的簡稱,又稱僮錦、廣西棉等,在廣西境內主要留存于崇左靖西市、來賓忻城縣、南寧賓陽縣、河池環江縣和崇左龍州大新縣等地。壯錦是壯族最具代表性的傳統工藝手工制品,早在明朝萬歷年間,“萬字菊花錦”和“萬字菱紋錦”和龍鳳紋圖案的壯錦就被定為貢品,和云錦、蜀錦、宋錦并稱中國四大名錦之一,并被列為第一批國家級非物質文化遺產[1-2]。壯錦充滿濃郁的地域氣息和獨特的民族風格,從設計圖案來看,主要以幾何、植物、動物、文字、器物等圖案為主,體現了壯族人民與當地自然環境的和諧相處并映射到作品中。從色彩構成來看,主要以紅、綠、黃、藍為基本色調,色彩對比強烈,表現了少數民族強烈樸實的審美情感。從工藝技藝上看,壯錦具有的通經斷緯、挑花結本及三梭織法工藝織制方法極其復雜,顯示了壯族人民的心靈手巧。壯錦被廣泛應用于壯族人民服飾及日常用品中,是壯族人民獨特的文化代表符號。總之,壯錦承載著壯族人民悠久的民族文化、豐富的情感感受和獨特的審美意識,在新時代多元文化沖擊背景下,借助壯錦文創設計,實現壯族非遺文化的復興與傳承,具有重要的社會意義和實踐價值。

1 壯錦工藝非遺產業發展現狀

非遺文化保護與傳承是我國文化產業高質量發展的重要內容。2021年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》,提出要綜合運用著作權、商標權、專利權和地理標志等措施,加強非物質文化遺產知識產權保護。這些政策文件充分體現了非遺文化作為我國文化產業的重要組成部分,必須通過創新性發展和創新性轉化,才能實現文化資源的可持續保護和傳承。發展非遺文創產業也是我國鄉村產業振興的重要途徑。2022年,文化和旅游部等六部門印發的《關于推動文化產業賦能鄉村振興的意見》明確提出,推動非物質文化遺產融入鄉村旅游各環節,培育一批鄉村非物質文化遺產旅游體驗基地。

目前,壯錦傳承發展尚存在著一些不容忽視的問題:文化與審美的缺失(很多壯錦產品只注重了形式,并未體現民族內在文化和審美內涵)、劣材和次工泛濫市場(部分壯錦商品一味追求經濟效益,降低產品質量和工藝)、原創度不強(壯錦產品和瑤族、苗族工藝產品區分度不夠,大同小異,呈現低水平同質化)、傳承力弱(受現代化生產技術影響,手工制品利潤微薄,手工藝人選擇放棄傳統工藝而外出務工)。究其原因,市場逐利原則嚴重影響了壯錦傳統手工藝制作;各民族生活方式呈現同質化趨勢,對本民族的文化理解弱化,缺乏對民族傳統工藝傳承和保護意識,當外來文化涌入時,放任了本民族的工藝文化的消極變遷,傳統手工藝制作工藝后繼無人現象普遍存在;政府對民族文化傳統工藝變遷的引領還需不斷加強,對傳統工藝消極變遷需進一步強化干預措施。

由此可見,伴隨著我國經濟社會的多元化發展,非物質文化保護、鄉村振興等領域對壯錦傳統工藝的傳承與創新提出了時代新需求,壯錦工藝結合文化創意產業方向的創新性發展和創造性轉化,符合當代語境下的時代需求。文創產品設計是文化創意產業的基石,文創IP則是結合內容營銷的更高形式,把壯錦傳統工藝的獨特文化內涵賦予文創產品和文創IP之中,不僅提供了豐富的文化素材,而且對壯錦傳統工藝也起到了反哺作用。

2 文化元素符號化分析

符號學是研究符號理論的學科,主要研究內容包括符號內涵、發展變化規律和與人類活動間的關系。20世紀初,瑞士語言學家索緒爾提出一門新學科即符號學,他認為符號由“能指”和“所指”構成,這一對范疇構成了歐洲符號學研究的基礎概念。美國哲學家皮爾斯和莫里斯基于邏輯學和語義學的角度對符號學進行了全面研究,莫里斯認為符號學作為一種元語言,可以分為語構學(研究符號間的結構形式關系)、語義學(研究符號與所指對象之間的關系)和語用學(研究符號與其環境和解釋者的關系)[3]。在前人研究基礎上,美國符號論美學家蘇珊朗格[4]認為藝術是一種特殊的符號,是人類情感的符號形式的創造。符號學理論的不斷創新發展,最終衍生出設計符號學,對文創產品設計中符號的構建和意義的闡釋具有重要指導作用。

文創產品行業在引入符號學理論的基礎上,不斷通過設計實踐拓展應用范疇。20世紀60年代德國烏爾姆造型學院開始研究符號學理論在產品設計中的應用。20世紀80年代起芬蘭工業藝術大學組織研究了語義學在設計理論和實踐方面的成果和存在的問題;荷蘭的代爾夫特理工大學提出了包括符號學應用的系統、模式、產品、服務、品牌等綜合性工業設計流程[5]。近年來國內設計工作者也對符號學的文創產品設計應用進行了深入研究。田原等[6]基于皮爾斯符號三元關系理論進行了齊河文化地域文創產品設計。楊熊炎等[7]使用莫里斯符號三分法對侗錦文化元素進行了提取和文創產品設計。韓文兵等[8]基于符號學理論完成了“泥泥狗”文創產品開發設計。李淳等[9]基于莫里斯符號學開發了洪江古商城商道文化文創產品。諸多成功案例充分體現了符號學理論體系應用于文創產品設計的生命力,當然,在設計實踐過程中,也發現了符號學應用過程存在的問題,周濤等[10]研究了文創符號設計門檻問題和傳播過程中的意義偏離問題,并提出了對策建議。

壯族主要分布以廣西為中心,東至廣東連江,西達云南文山,南臨北部灣,北通貴州從江的南方廣大區域,壯族在歷史悠長的繁衍生息過程中,創造出了諸多神話、傳說、技藝、音樂、美術等文化資源。《布洛陀》長詩即是壯族神話故事的集大成者,它以詩歌的形式,描述了遠古人民的日常生活,壯族的民族圖騰尤以蛙圖騰最為有名,崇左市花山巖壁上就有明顯的蛙神形象,這些悠久的歷史文化資源,為壯錦的設計提供了豐富的藝術源泉。壯錦是壯族婦女獨創的手工藝品,通常以棉紗為經、絲線為緯。經線一般為原色,緯線用各種彩色,壯錦圖案美麗、色澤艷麗、工藝精細、實用性強,被廣泛應用于頭飾、衣物裝飾、圍裙、背帶、腰帶、挎包、被面和毯子等。根據歷史記載,唐、宋時已有生產,新中國成立后,在傳統的花紋圖案外,還創新了40多種新的花紋圖案,這些非遺瑰寶為壯錦符號學解譯與文創產品IP轉換提供了極為豐富的文化素材。

3 壯錦符號學要素及文化IP分析

基于莫里斯語義、語構和語用符號學理論,為盡可能體現壯錦文創產品的文化內涵,減少產品設計過程中的壯族文化要素丟失,提出了一個基于符號學的壯錦文創產品IP開發模式,見圖1—2。首先從語義層面整理分析了壯錦文化要素集,其次從語構層面分析了壯錦代表性形態、色彩、工藝構成形式特征,最后從語用層面分析了壯錦文創產品IP孵化路徑。具體實施路徑為語義的時代延伸與轉化、語構的提煉與演變、語用的IP化營造方法,最終形成了壯錦傳統工藝、壯錦文創產品、壯錦文創IP的升級產業鏈。

圖1 基于符號學的壯錦文創產品IP開發模式

圖2 壯錦文化IP轉化

3.1 壯錦語義分析

3.1.1 壯錦樣本數據庫構建

對收集到的壯錦原始素材,引入地理空間數據庫建庫技術[11],采用GIS(Geographic Information System)軟件建立素材獲取地點信息數據,并將壯錦影像圖片存放在工作空間的影像文件夾下,建立壯錦素材地理信息數據庫,生成壯錦要素標簽集。

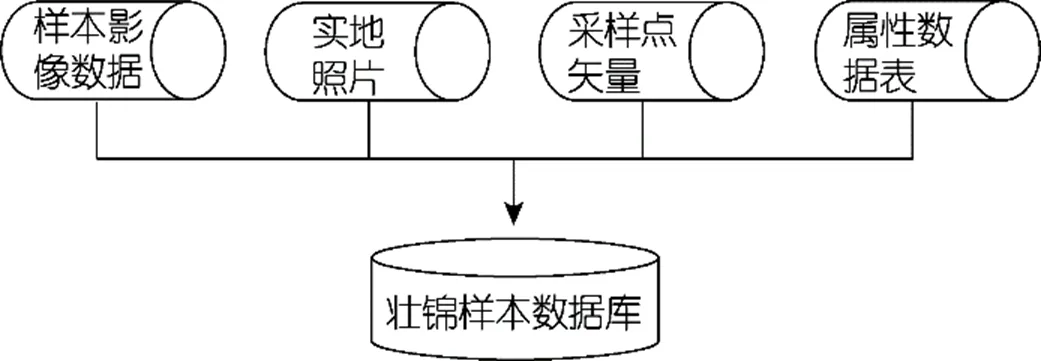

壯錦樣本數據主要包括壯錦樣本影像數據、實地照片、采樣點矢量數據和壯錦屬性信息數據表。樣本數據要求影像紋理清晰、裝飾特征明顯;壯錦紋理和光譜信息豐富、色調均勻、反差適中。為了快捷查詢獲取樣本數據及其基本信息,按照不同壯錦類型建庫,屬性信息數據表中包含了壯錦分類名稱、影像源、時間、樣本尺寸、紋樣、圖形等,見圖3—4。

圖3 壯錦樣本數據庫的組成

圖4 壯錦樣本數據庫示例

3.1.2 壯錦紋樣語義分析

壯錦的語義是文化價值認同的核心。壯錦紋樣圖案的形態是壯族民族信仰、生活方式、生產方式、文化內涵、象征意義等的物質載體。它是一種顯性的文化因子,具有歷史價值,文化價值、藝術價值、審美價值等[12]。壯錦紋樣圖案源于壯族的生活,從紋樣圖案演變過程中也能看出壯族文化豐富的語義內涵。壯錦紋樣從某種意義上說是壯族的文化符號,借助符號學語義分析壯族神話傳說、歷史風俗、宗教信仰、地域特征、藝術審美等其他隱形特征,解讀壯錦紋樣的象征意義。壯錦紋樣大體可以分為四類:一是源于壯族遠古陶紋銅鼓的幾何紋;二是源于自然崇拜和原始崇拜的植物紋和動物紋;三是源于壯族日常生活場景與民俗的人物紋與器物紋;四是源于壯族文化或漢字的文字紋(見表1)。壯錦通過不同紋樣的組合,并以諧音、類比、比擬、表象等方式來表達象征語義,解讀壯錦的顯性語義與隱形語義,理解壯族深層次文化內涵,為文創產品設計及IP衍生品開發等提供了豐富內容。

表1 壯錦紋樣語義提煉

Tab.1 Example of the semantic refinement of the Zhuang brocade pattern

續表1

1)幾何符號紋:太陽紋、連珠紋、回字紋、水波紋、云雷紋、線紋、方格井花紋、方形紋(長方形、正方形)、菱形紋、交織紋、弦紋、羽狀紋等。

2)花紋:菊花紋、桂花紋、梅花紋、卷草野花紋、木棉花紋、蓮花紋、石榴花紋、水仙花紋、牡丹花紋、葫蘆紋等。

3)動物紋:鳳紋、龍鳳紋、蛙紋、獅子紋、白雞紋、魚紋、蝶紋、鹿紋、牛紋、犬紋、羊紋等。

4)人物紋(含器物紋):羽人紋、蛙人紋、劉三姐紋、對歌人物紋、銅鼓舞蹈紋、銅鼓紋、繡球紋、花籃紋、銅錢紋等。

5)文字紋:壽字紋、福字紋、囍字紋、卍字紋、回字紋、其他吉祥語“萬事如意”“長命百歲”紋。

3.2 壯錦語構分析

壯錦的形式構成主要以抽象、概括、變形、夸張、對稱、均衡等方式來表達。從視覺形式上,壯錦的主要構成要素抽象歸納為點、線、面、色彩、構圖、材質等。分析壯錦上述要素構成規律、色彩歸納、材質工藝等關系,更能充分地理解織造者意圖的符號編碼。此外,從文創產品設計符號學應用角度,基于特定的設計目的和設計理念,針對性地挖掘壯錦美學語構要素,輔以現代美學設計方法,最終形成文創產品概念設計。

3.2.1 紋樣復合構成節奏韻律

在壯錦圖案的構成上常用二方連續和四方連續的表現方法,而單元形采用單獨紋樣或者復合紋樣,幾何紋是壯錦的主要裝飾紋樣[13]。壯錦紋樣圖案具有幾何造型和線性感強的藝術特點,第一類幾何紋,以單線和復線的方格紋、井字紋、菱形紋、交織紋、弦紋、太陽紋、連珠紋等為基礎組成單獨紋樣,用平紋編織出二方連續或四方連續紋飾,構成風格簡潔樸實,具有重復統一的幾何紋圖案;第二類首先以多種形態、大小不同的幾何紋組成復合圖形(如大小井字紋組成復合圖形),再以交叉的菱形紋為骨架穿插其中,構成形式感強且層次分明的復合紋樣;第三類以幾何紋為底,以植物、動物、器物、文字紋為圖案,這類紋樣在壯錦中最為常見。如壯錦經典傳統樣式《翔鷺四鳳朝陽夔龍紋壯錦》,先以二方連續和四方連續的骨架組合構圖,再以四邊形、六邊形、八邊形和菱形規律組合其中,在上述幾何紋中又規律鑲嵌翔鷺魚、四鳳三陽、大小夔龍、菊花、回字、連珠等主題性復合圖案,形成對稱均衡、對比調和節奏韻律的構成效果。

3.2.2 色彩斑斕地域風格鮮明

壯錦的色彩艷麗而厚重,與材質的樸實形成鮮明的對比。“色彩的不同的配合給我們不同的印象,所以色彩的配合自有一種表情”[14]。色彩具有表達情感的功能,一個民族選擇色彩的偏好不是任意而為的,壯族亦如此[15]。壯錦在色相上偏向紅色系的色彩,偏向暖色調,在純度上偏向高純度的色彩。在色彩構成上擅長使用高強度對比,對比色與互補色在色彩上經常大膽出現,桃紅配翠綠,木紅配湖藍是壯錦色彩的常用對比方式,體現為視覺效果強烈、裝飾風格濃厚。壯錦錦面一般采用4~5種色彩,部分追求更繁復的效果甚至用到了7種色彩,再搭配圖案進行有規律的應用,從而達到繁而不亂的效果。壯錦用色以暖色系紅色調為主,體現了壯族母系原始崇拜的意味,配以部分冷色調達到冷暖的色彩心理均衡,在比例、平衡、對比、統一中相互比較應用,呈現了華而不俗、艷麗又質樸的民族地域色彩風格。

3.2.3 通經斷緯織制工藝巧妙

壯錦紋樣的手工織制方法極其復雜,具有通經斷緯、挑花結本及三梭織法的顯著特點。通經斷緯就是在壯錦織機的停止織錦的狀態下,由人工盤織彩緯線,織物正面顯示彩緯的花色,而不顯花色的彩緯線不參與交織浮于背面[16]。挑花結本是壯錦織制的核心環節,簡要來說就是根據已經畫好的意匠圖,以棉線為經線,絲線為緯線,經線對照意匠圖的縱格,緯線對照意匠圖的橫格進行挑與織的過程。壯錦織制工藝有二梭法、三梭法、四梭法,其中三梭法最能代表壯錦傳統織制技藝的特點。三梭技藝第一梭起花緯、第二梭織地紋緯,第三梭織平布紋。三梭織法織制的傳統壯錦不僅精致美觀而且結實耐用,但是缺點是費工費料,所以批量化生產一般選用二梭法。

3.3 壯錦語用分析

在語用層,設計者經綜合分析目標產品、美學傳達意圖、產品可實施性等要素后,選用適合的設計方法,完成壯族文創產品設計。主要表現在,一是從設計者角度出發,對壯錦文創產品和原始壯錦進行比照分析,確保壯錦文化要素和美學表達的準確再現;二是從用戶需求角度出發,借助問卷調查法/同類產品橫向對比法等分析方法,設計者寓情于物,用戶群寓物于感,借助壯錦文創產品,實現設計者和消費者的美學共識和情感共鳴,推動了壯錦非遺文化的表達和傳播,從而有效提升壯錦文創產品對受體客戶群的文化宣傳廣度和深度。通過分析壯錦在當代語境下的應用情境,以及其應用的語用載體和語用功能分析,有利于深入理解壯錦的使用價值及價值,并發現新時代背景下壯錦設計開發的途徑。

3.3.1 壯錦的語用載體

壯錦主要用于服飾與日常用品,在傳統壯族村落中,壯錦主要用于背帶、被面、服飾、定情信物、煙包、挎肩包、包袱等日常用品的裝飾中,且被視為極珍貴的日常用品和禮品。壯錦的用途始終貫穿于壯家人繁衍生息的環節中,如壯族婚禮上,壯錦被面被視為極其珍貴的嫁妝,壯錦也被用來裝飾新房,壯錦門簾一般裝在新人臥室門口,以“喜”字圖案、龍鳳圖案、花紋圖案為主,“喜”字和漢族意義相同,龍鳳代表壯族新人,花紋代表壯族掌管繁衍生育的女神花婆。再如孩子滿月時外婆及親友要送來壯錦做的背帶,寓意孩子健康成長,體現了壯族母愛的傳遞與延續。正是因為其特殊的意義,背帶上各種花邊紋襯托中心圖案,中心圖案一般是象征花婆的花朵,有時也裝飾吉祥鳥、代表平安等吉祥寓意的圖案或文字。隨著時代的發展,壯錦還被定制成各類文化創意產品,如靠枕、茶幾墊、沙發布、掛包、提包、桌旗、窗簾、服飾、床上用品等。

3.3.2 壯錦的語用功能

壯錦除了有日常生活用品的使用功能外,更重要的是象征符號價值的載體。讓·鮑德里亞認為,“作為一種物,由于它能夠被標識而被特殊化了,這種物擔負著表征不同的地位、聲望及時尚的內涵”“當交換不再是純粹的轉移的時候,當物(交換的物質介質)也不再僅僅作為轉移中的物而存在的時候,物才可能成為一種符號。物如果在其建構的關系中消解了自身,那么將轉向象征性價值”[17]。壯錦在作為一種“物”的價值時,除了有使用價值還有符號價值,如上文所說的壯錦門簾,除了遮擋視線的使用價值外,還具有禮儀象征功能,隨意掀開新房的紅色壯錦門簾,會被認為是極大的冒犯行為。

當下,消費者提到壯錦必然聯想到壯族文化,壯錦代表著壯族深層次價值認同與文化共鳴,它已成為壯族最重要的文化符號,并為IP營造提供了豐厚的價值理念與文化材料。

4 壯錦文創產品IP開發

壯錦作為廣西地域性非遺文化資源具有深厚的歷史文化底蘊,但是以往的壯錦傳承發展遭遇了不適應現代生活語境和價值審美的困境,所以當前必須厘清地方文化資源與文化產業的關系,對壯錦的語義、語構、語用進行現代語境梳理剖析,應用時代性營銷手段和方法實現壯錦文化資源到產業的閉環系統,最終形成壯錦傳統工藝—壯錦文創產品—壯錦文創IP的升級產業鏈。

4.1 語義的時代延伸與轉換

語義主要表現壯錦的文化價值觀,是最能實現壯錦IP核心層的價值認同的內容。以往壯錦有很多“老經典”題材,用好這些“老經典”強化故事內容創意力,進行傳統題材驅動與增加體驗價值構造多元價值體系。

4.1.1 傳統題材驅動開發

傳統題材驅動開發,通常借鑒民間故事或傳說等傳統題材進行周邊衍生產品設計,并賦予產品設計感與故事性。故事性設計,首先應充分挖掘傳統手工藝的背景材料,包括壯族獨特的自然地理、神話傳說、非遺文化、歷史溯源、工藝流程等;其次,要注意趣味性強且具有感染力的重點訴說,而且整個題材故事設計時要有邏輯性,圍繞題材有層次有節奏的敘述;最后,文創產品需恰如其分地融入故事情節中,不能牽強附會。如壯族民間故事《一幅壯錦》就是極具百越民族特色的代表性傳奇故事之一,將其故事感性化并通過產品設計具象化,使相關文創產品具有鮮明的民族特色,從而增強壯族文化的傳播影響力。

4.1.2 體驗設計價值引導

文創產品設計除了具備文創產品“文化性”和“創意性”外,更應注重產品的“體驗價值”。在壯錦工藝轉化文創產品過程中,設計師應該在感官體驗、行為體驗、分享體驗、情感體驗上找到切入點。

1) 感官體驗。設計師應從視覺、聽覺、味覺、觸覺、味覺的五感中找到切入點,將此類設計元素運用到文創產品的載體中,使消費者在主動或被動參與中獲得感官體驗和思維體驗,從消費者的認知、語言、記憶、想象入手設計文創產品,提升消費者對傳統手工藝的認知程度并得以感悟內在的文化價值。

2) 行為體驗。指文創產品在使用中,通過行為過程產生的體驗。行為過程設計應用是在文創產品中尋找事物之間在操作、使用等行為中的相似性。

3) 分享體驗。指引導消費者對文創產品的體驗進行分享,主要形式分為兩種:一種是傳統方式,以線下熟人分享為主;另一種是線上分享,如把文創產品購買或者使用過程分享到小紅書、抖音、快手、知乎、B站、朋友圈等潛在人群中,增加特定人群對文創產品的關注乃至推崇。

4) 情感體驗。指文創產品的設計把用戶的情感需求與產品進行情感承接,是前面幾種體驗的更高層次,具體方法有五官交互、氛圍重現、記憶互聯。

4.2 語構的提煉與演變

語構是壯錦文化材料的表現形式,是承載壯錦文化認同的載體。壯錦圖案、材料、工藝元素衍生設計是現代IP轉化的基礎,尋求圖案形態、材料、工藝等語構形式與現代文創設計載體的關聯是最直接有效的設計手段。

4.2.1 歸納典型提煉樣式

歸納典型提煉樣式是文創產品最常見的設計方法,將壯錦工藝品中具有強烈視覺沖擊性的圖案或色彩提取出來,應用到文創產品的造型裝飾上。這類文創產品在市面上最為常見,除了直接提煉應用外,還有采用形狀方法與二方連續、四方連續等方法對紋樣進行設計演變創新[18]。現有的形狀文法主要有仿自然語言的改進形狀文法[19]、分層形狀文法[20]、參數化的形狀文法[21]等,通過形狀文法對紋樣進行解構、提煉、群組、簡化、重構等方式,將傳統紋樣轉化為適合現代生活審美所需要的產品構成形式,見圖5—6。

圖5 壯錦元素形狀文法演變

圖6 壯錦元素二方/四方連續演變

4.2.2 轉換材質擴展功能

文創產品設計要考慮其承載形態與實用功能,當產品的造型或功能發生改變,也要有相應的材料與工藝作為生產支撐。壯錦手工織制技藝非常復雜,1個熟練工1天僅能完成1 m左右的手工挑花織錦,所以在日常壯錦產品中,通常只有核心部位采用手工織錦,其他采用機制織錦甚至是絲網印刷圖案,部分傳承人認為這改變了手藝的核心價值。然而筆者認為,壯錦的核心價值不僅體現在工藝價值,更體現在文化價值。在傳承文化價值的基礎上,與時俱進對壯錦的工藝及材料進行轉化,適應現代生活的審美需要,不失為壯錦保護性生產和創新性發展的新途徑。如圖7所示萬壽菊手提包,就是筆者課題組在提煉廣西靖西市壯錦萬壽菊典型樣式的基礎上,根據紋樣的文化特征要素,應用現代材質設計出的壯錦文創產品。

4.3 語用文創IP營造方法

壯錦的傳承與創新的最終目的不是單一地打造壯錦的文創產品,而是面向市場的壯錦文創IP系統營造。人們應從營銷手段上的對傳統的壯錦文化進行打磨,形成IP+故事、IP+場景、IP+傳播的合力效果,見圖8。

4.3.1 IP+故事

營造產品IP核心在于內容張力,故事性又是內容張力首要打造的要素。文創IP必須具備故事性,要按照“新、奇、獨、特、美”的特征不斷強化內在價值,形成多元價值體系[22]。超級故事需要具備以下特征:一是有情感的錨點,引起情感共振;二是打造具有人格化的差異性故事;三是故事根據現代語境在傳統基礎上不斷創新。壯族有很多優秀的故事原型,源自民族記憶和原始經驗的潛意識,可以通過描述性細節、劇情模式、角色典型等,喚起受眾潛意識的情感共振[23]。在壯族歷史文化故事資源中,部分內容已經不符合現代社會的價值認同,需要根據現代語境和消費者的喜好,對故事進行不斷完善、逐步更新和快速迭代的創意打造。比如充分考慮人格化的差異性,舍棄以往原型神話中英雄形象“高大全”且無所不能的敘事模式,根據現代語境塑造有血有肉、有缺陷、有瑕疵、有溫度、更貼近消費者生活的平民英雄IP。

圖7 萬壽菊手提包

圖8 壯錦IP開發轉化圖

4.3.2 IP+場景

場景其實是一個產品邏輯,即通過占領場景的心智,建立場景強關聯[24]。在新文化經濟背景下,“符號+場景”模式的應用更加廣泛,其基本構架即首先深入挖掘文化元素內生產力,其次借助符號化重構實現呈現文化傳播與商業營銷,最終形成文創IP衍生品與文化娛樂活動相互交融的產業鏈[25]。地域性文化資源以往的使用場景多局限于小范圍、小場景、單一性的狀態,壯錦以往的主要購買場景是趕集圩市,使用場景是壯族村寨內以衣飾、背帶、門簾、掛包、煙袋等日常用品,后開發產品也多用于作為工藝品展示,文化影響力、傳播力委實有限。而優秀的產品文化IP都善用場景的力量,如紅牛與長途駕駛、江小白與新生代聚會等。把壯錦工藝轉化為壯錦文創產品之后,可以憑借文創產品的多渠道、多融合、強關聯、跨界性等特征打造多樣化的IP場景。以廣西壯錦博物館藝術主題餐廳為例,構造壯錦文創IP+餐廳場景,以大眾易于接受的形式,傳播“見人、見物、見生活”為理念,把壯族傳統工藝的實物靜態形式以動態多元化文創傳播場景融入大眾日常生活中,讓壯族傳統工藝“活起來,動起來”,以新文化業態形式助推廣西文化創意產業發展。此案例在場景中,首先通過建筑外立面及內部壯族風格裝修形式烘托氛圍感;其次,以廣西特色飲食場景吸引大眾自發地對壯族傳統工藝進行探索;再次,通過游學、工藝坊制作等活動加深大眾對壯族傳統工藝的切身體驗;最后,在展示銷售空間達成文創產品消費目的,見圖9。

4.3.3 IP+傳播

隨著社會的不斷發展,新文創的文化IP傳播方式也從傳統媒體移植到社群媒體及網絡平臺等多元化媒介。壯錦新文創IP的打造,除了應用專業視頻媒體外,還可以通過受眾使用高頻的社交媒體(如微信、小紅書、嗶哩嗶哩、抖音、快手等)及網絡平臺(如天貓、京東、唯品會等)進行先“種草”傳播,實現疊加生活方式賦予社群用戶情感價值,從“社交聲量”到“社交增量”,以多種落地方式使獲客降本增效,然后實現渠道變現[26]。傳播策略可以根據移動互聯網的特點以內容生產為核心,進行UGC(User Generated Content,用戶創造內容)和PGC(Professional Generated Content,專業創造內容)協同共創傳播;以科技為驅動,通過5G、VR(Virtual Reality,虛擬現實)、AR(Augmented Reality,增強現實)、MR(Mixed Reality,混合現實)、云計算等方式進行傳播,打破時間與空間的限制,實現空間全景化、體驗全時化、沉浸式IP體驗,以跨界方式增加傳播影響力。跨界方式能使傳統文化資源IP挖掘更多潛在用戶,擴展傳統文化IP的傳播領域。北京山海策空間設計公司設計的交互系統“紡織”一匹錦緞,將空間投屏程序設置在平板觸摸屏上,游客通過用模擬的梭子來回滑動控制空間投屏的效果,達到用光影織出五彩錦緞的效果。此類以科技為驅動的新技術,會帶給人耳目一新的體驗,是未來文創數字化發展的方向。壯錦文創IP可以借助不同形式的跨界產品,進行深度傳播,最終實現以情景劇、互動體驗、網絡直播、交互裝置、虛擬仿真等多種形式組成壯錦文創IP跨界傳播矩陣,把壯錦文創IP和消費者的興趣、需求相關聯,將消費場景中的展示、體驗和交易環節緊密相扣,以內容營銷、公益營銷、情感營銷等多種方式豐富跨界品牌的人文藝術價值[27]。

5 結語

壯錦是壯族少數民族的文化瑰寶,借助符號學語義、語構、語用分析,把壯錦作為一種傳統文化資源實現文創產品到文創IP開發,通過IP的核心價值達到價值認同與文化共鳴。壯錦IP從內到外可以分為三個層面,分別是內核層價值認同、中間層承載價值認同的文化素材和最外層的表現形式。系統研究壯錦的符號學內涵,優化設計開發策略方式,形成壯錦文創產品到文創IP的產業升級,為傳承廣西壯族非遺文化和實現鄉村振興提供了新的途徑。

[1] 徐昕. 壯族傳統紡織工藝及其文化研究[D]. 上海: 東華大學, 2016: 108-128.XU Xin. Study on the Traditional Textile Technique and Culture of Zhuang Nationality[D]. Shanghai: Donghua University, 2016: 108-128.

[2] 玉時階. 瑤族服飾圖案紋樣的文化內涵[J]. 廣西民族學院學報(哲學社會科學版), 1994, 16(1): 12-15 YU Shi-jie. Cultural Connotation of Yao Costume Patterns[J]. Journal of Guangxi University for Nation-lities (Philosophy and Social Science Edition), 1994, 16(1): 12-15

[3] 張良林. 莫里斯符號學思想研究[D]. 南京: 南京師范大學, 2012: 19-74. ZHANG Liang-lin. A Study of Morris's Semiotic Thou-ght[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2012: 19- 74.

[4] 蘇珊朗格. 情感與形式[M]. 北京: 中國社會科學出版社, 1986: 1-106. SUSANNE L. Feeling and Form[M]. Beijing: China Social Science Press, 1986: 1-106.

[5] 代爾夫特理工大學工業設計工程學院. 設計方法與策略: 代爾夫特設計指南[M]. 倪裕偉, 譯. 武漢: 華中科技大學出版社, 2014. Annemiek van Boeijen. Design Methods and Strategies: Delft Design Guidelines[M]. NI Yu-wei, Translated. Wuhan: Huazhong University of Science and Techno-logy Press, 2014.

[6] 田原, 王夏玉, 董仕瑋. 地域文化符號在齊河文創設計中的應用研究[J]. 設計, 2022, 35(15): 14-16. TIAN Yuan, WANG Xia-yu, DONG Shi-wei. Research on the Application of Regional Cultural Symbols in Qihe Culturaland Creative Design[J]. Design, 2022, 35(15): 14-16.

[7] 楊熊炎, 葉德輝. 符號學視域下侗錦文化元素現代轉化應用研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(14): 343-353. YANG Xiong-yan, YE De-hui. Modern Transformation and Application of Dong Brocade Cultural Elements from the Perspective of Semiotics[J]. Packaging Engi-neering, 2022, 43(14): 343-353.

[8] 韓文兵, 任軍. 基于符號學理論-淮陽“泥泥狗”文創產品開發設計[J]. 設計, 2022, 35(14): 127-130. HAN Wen-bing, REN Jun. Based on Semiotics theory- Development and Design of Huaiyang “Mud Dog” Culturaland Creative Products[J]. Design, 2022, 35(14): 127-130.

[9] 李淳, 孫豐曉, 焦陽, 等. 基于莫里斯符號學的地域文化文創產品設計研究[J]. 包裝工程, 2021, 42(20): 188-195. LI Chun, SUN Feng-xiao, JIAO Yang, et al. Regional Cultural and Creative Products Design Based on Morris's Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(20): 188-195.

[10] 周濤, 孫超, 卜俊. 符號傳播視角下參與式文創模式設計方法探索——以花磚文創服務設計為案例[J]. 設計藝術研究, 2022, 12(5): 75-79. ZHOU Tao, SUN Chao, BU Jun. On the Design Method of Participatory Cultural and Creative Mode from the Communication Semiotics Perspective: Taking the Huazhuan Cultural and Creative Service Design as an Example[J]. Design Research, 2022, 12(5): 75-79.

[11] 湯國安, 楊昕. ArcGIS地理信息系統空間分析實驗教程(第二版)[M]. 北京: 科學出版社, 2012. TANG Guo-an, YANG Xin. Arcgis Spatial Analysis Experiment Course (Second Edition)[M]. Beijing: Sci-ence Press, 2012.

[12] 楊慧子. 非物質文化遺產與文化創意產品設計[D]. 北京: 中國藝術研究院, 2017: 2-81. YANG Hui-zi. Intangible Cultural Heritage and Culture Creative Product Design[D]. Beijing: China Academy of Art, 2017: 2-81.

[13] 吳偉峰. 壯錦: 五彩斑斕的智慧結晶[M]. 南寧: 廣西美術出版社, 2022. WU Wei-feng. Zhuang Brocade: The Crystallization of Colorful Wisdom[M]. Nanning: Guangxi Art Publishing House, 2022.

[14] 丹納. 藝術哲學[M]. 傅雷, 譯. 合肥:安徽文藝出版社,1994: 2-53. TAINE. Philosophie de L'Art[M]. FU Lei, Translated. Hefei: Anhui Literature and Art Publishing House, 1994: 2-53.

[15] 陳麗琴. 壯族服飾文化研究[M]. 北京: 民族出版社, 2009. CHEN Li-qin. Research on Zhuang Nationality's Clot-hing Culture[M]. Beijing: Publishing House of Minority Nationalities, 2009.

[16] 路瓊. 壯錦紋飾研究[D]. 濟南: 山東大學, 2017: 2-111.LU Qiong. Study on Emblazonry of Zhuang Bro-cade[D]. Jinan: Shandong University, 2017: 2-111.

[17] 讓·鮑德里亞. 符號政治經濟學批判[M]. 夏瑩, 譯. 南京: 南京大學出版社, 2015. BAUDRILLARD J. Pour Une Critique De I'economie Politique Du Signe[M]. XIA Yin, Translated. Nanjing: Nanjing University Press, 2015.

[18] 王偉祎, 呂健, 潘偉杰, 等. 面向工藝品個性化定制的圖案構型提取與重用[J]. 圖學學報, 2019, 40(3): 583-590. WANG Wei-yi, LYU Jian, PAN Wei-jie, et al. Extraction and Reuse of Pattern Configuration for Handicrafts Personalized Customization[J]. Journal of Graphics, 2019, 40(3): 583-590.

[19] 張欣蔚, 王進, 陸國棟, 等. 基于本體和形狀文法的圖案構形提取與重用[J]. 浙江大學學報(工學版), 2018, 52(3): 461-472. ZHANG Xin-wei, WANG Jin, LU Guo-dong, et al. Extraction and Reuse of Pattern Configuration Based on Ontology and Shape Grammar[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2018, 52(3): 461-472.

[20] CUI Jia, TANG Ming-xi. Integrating Shape Grammars into a Generative System for Zhuang Ethnic Embroidery Design Exploration[J]. Computer-Aided Design, 2013, 45(3): 591-604.

[21] SAYED Z, UGAIL H, PALMER I, et al. Parameterized Shape Grammar for Generating N-Fold Islamic Geometric Motifs[C]// 2015 International Conference on Cyberworlds (CW). Visby: IEEE, 2016: 79-85.

[22] 陳瓊. 文化IP[M]. 北京: 中國電影出版社, 2017.CHEN Qiong. Cultural IP[M]. Beijing: China Film Press, 2017.

[23] 陳格雷. 超級IP孵化原理[M]. 北京: 機械工業出版社, 2020. CHEN Ge-lei. Super IP Incubation Principle[M]. Bei-jing: China Machine Press, 2020.

[24] 姚小飛. 品牌IP[M]. 北京: 中國紡織出版社, 2022. YAO Xiao-fei. Brand IP[M]. Beijing: China Textile and Apparel Press, 2022.

[25] 龐濤. IP轉化視角下的燕京八絕技藝文化研究[J]. 包裝工程, 2020, 41(16): 31-36. PANG Tao. Culture of Beijing Eight Palace Handicrafts from the Perspective of IP Transformation[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 31-36.

[26] 張虹. 后流量時代內容營銷視域下的時尚品牌傳播[J].絲綢, 2021, 58(8): 67-72.

ZHANG Hong. Research on Fashion Brand Com Mun-ication from the Perspective of Content Marketing in the Post-Flow Era[J]. Journal of Silk, 2021, 58(8): 67-72.

[27] 樊傳果, 李旭豐. 非物質文化遺產IP的跨界營銷傳播探析——基于傳統美術類非遺的視角[J]. 傳媒觀察, 2022(12): 85-90. FAN Chuan-guo, LI Xu-feng. Crossover Marketing and Communication of Intangible Cultural Heritage IPs[J]. Media Observer, 2022(12): 85-90.

Zhuang Brocade Cultural and Creative Product Design and IP Transformation Based on Semiotic Theory

WANG Ying

(Nanning Normal University, Nanning 530100, China)

The work aims to interpret Zhuang brocade artworks based on semiotic theory in modern context, so as to propose a new methodological system for Zhuang brocade cultural and creative products, innovate the way to transform Zhuang brocade cultural and creative IP, enhance the cultural influence of Zhuang brocade cultural and creative products, and promote the revitalization of rural areas in ethnic minority regions. Geospatial database technology was introduced to build a pattern database to collect data, and Morris semiotics triad was used as the theoretical guide to interpret the deep connotation of Zhuang brocade from the levels of semantics, semantic structure and semantic use and construct a pattern for IP development and transformation of Zhuang brocade cultural and creative products. The semantics, semantic structure and semantic use of Zhuang brocade are sorted out and analyzed in modern context and the IP development path of Zhuang brocade cultural and creative products is proposed. Then, the transformation of Zhuang brocade cultural resources into industry is realized by applying contemporary marketing means and methods, which eventually forms the industrial chain of traditional Zhuang brocade craft – Zhuang brocade cultural and creative products-Zhuang brocade cultural and creative IP upgrading.

semiotics; Zhuang brocade; cultural and creative product; IP

TB472

A

1001-3563(2023)10-0395-11

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.045

2022–12–15

2022年國家社科基金藝術學西部項目(22EG211)

王穎(1980—),女,碩士,副教授,主要研究方向為視覺傳達設計、裝飾設計。

責任編輯:陳作