《“百事 ”一代》中的困境隱喻

范晴晴

維克多·佩列文(1962— )是俄羅斯后現(xiàn)代派的代表作家之一,他的作品展現(xiàn)了俄羅斯當(dāng)代的社會(huì)生活,神秘的筆法、后現(xiàn)代的敘事,吸引了一大批讀者,被稱為俄羅斯嚴(yán)肅文學(xué)中“唯一的暢銷”,在眾多閱讀者中不乏那些“近些年除了電話號(hào)碼簿以外什么也不讀的人”。佩列文的代表作 《“百事”一代》(1999)全方位反映了20世紀(jì)末社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期俄羅斯人民的生活與精神狀態(tài)。一方面是人們面對(duì)蘇聯(lián)解體后理想信念“崩塌”的無所適從感,另一方面又受到西方文化思潮的影響和沖擊,在商業(yè)與廣告的消費(fèi)主義時(shí)代產(chǎn)生一種迷茫與受挫感,傳統(tǒng)價(jià)值觀念的解構(gòu)使俄羅斯人民陷入了精神困境——“巴比倫塔”坍塌了,“蘇維埃精神”消失了,金錢之下的“俄羅斯理念”似乎也經(jīng)不起推敲。

“瓦維連·塔塔爾斯基”的雙重內(nèi)涵

佩列文在《“百事”一代》的序言——《致中國讀者》中寫道:“百事”一代是受詛咒的一代。“百事”是一款可樂的名字,“百事”一代指的是生于1970年代的蘇聯(lián),在“百事可樂”的電視廣告影響下成長的一代,他們身上有著明顯的時(shí)代色彩,無憂無慮卻放棄了蘇維埃信仰,選擇了深色液體“百事可樂”。就像書中開篇提到的那樣:吉普車上的猴子成了“百事一代”的終極象征。時(shí)代的變換讓這一代人處于困頓與迷茫中。

“百事”一代所處的時(shí)代在一個(gè)迷惘的十字交叉路口,永恒的信仰崩塌,人在金錢的社會(huì)里隨波逐流,漸漸模糊了生之意義,變成坐在吉普車上喝百事可樂的猴子。“身份”對(duì)于這一代人來說是模糊的,英國學(xué)者鮑爾德溫在其《文化研究導(dǎo)論》中提到:“身份用來描述存在于現(xiàn)代個(gè)體中的自我意識(shí)。”為了更好地認(rèn)識(shí)“百事”一代,首先應(yīng)從認(rèn)識(shí)小說主人公塔塔爾斯基開始,而連塔塔爾斯基都無法辨明他自己的身份,他的名字就帶有時(shí)代的雙重色彩。

塔塔爾斯基是“百事”一代的典型代表。“瓦維連·塔塔爾斯基”這個(gè)名字有著多重含義:“瓦維連”是由“瓦西里·阿克肖諾夫”(蘇聯(lián)時(shí)期文學(xué)代言人之一)和“弗拉基米爾·伊里奇·列寧”這兩個(gè)姓名中的開頭字母組合而成,寄托著他的父輩、20世紀(jì)五六十年代整整一代蘇聯(lián)人的共產(chǎn)主義理想和信念。

“瓦維連”的第二層含義與巴比倫有關(guān)。瓦維連曾為自己頗具時(shí)代色彩的名字感到難堪,他為“瓦維連”杜撰了新的內(nèi)涵,“說父親給他取這樣一個(gè)名字,是因?yàn)楦赣H迷戀東方的神秘學(xué)說,父親所指的是古代名城巴比倫”。在俄語中,“巴比倫”與“瓦維連”的發(fā)音近似。原本只是一次偶然的解釋,但在后文中“巴比倫”作為一種象征式的意象多次出現(xiàn),巴比倫象征著悖逆,也預(yù)示著塔塔爾斯基在行為上對(duì)“俄羅斯精神”的悖逆。

“瓦維連”的本義帶有著1960年代的蘇聯(lián)色彩,而巴比倫之說讓他進(jìn)入了《圣經(jīng)》中的巴比倫塔的意象世界,增添了神話傳說色彩,這也與他后來的生活經(jīng)歷相關(guān):他曾多次沉溺于毒品,在“蛤蟆菇”的作用下寫廣告詞,又吸入“巴比倫郵票”,讓自己痛不欲生。“巴比倫”意象帶給塔塔爾斯基的還有身份的不確定性,讓他一直處于虛幻之中。“瓦維連”是過去的記憶,“巴比倫”是虛妄的幻想,塔塔爾斯基想拋棄對(duì)過去的回憶,否定以前的文化身份,進(jìn)入臆想出來的神秘世界去尋找新的自我。名字是一個(gè)人身份的直觀體現(xiàn),名字含義的不確定性也暗示了主人公難以尋求自己完整而確定的身份,這與當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)社會(huì)動(dòng)蕩和新舊交替的時(shí)代背景有關(guān),由此孕育了茫然的一代——“百事”一代。

困境之書寫語言的混雜

《“百事”一代》的困境隱喻之二即書寫語言的混雜。這是一部后現(xiàn)代主義風(fēng)格的作品,最大的特色體現(xiàn)在語言的復(fù)雜和不確定性上。佩列文將語言的多重混雜和不確定性發(fā)揮到了極致,他在敘事過程中大量運(yùn)用俄語和英語的雜糅,以及語言符號(hào)的拼貼,將文字游戲進(jìn)行到底。語言的不確定性在某種意義上凸顯了“百事”一代遭受的文化沖擊,以及傳統(tǒng)信念與西方文化的碰撞。

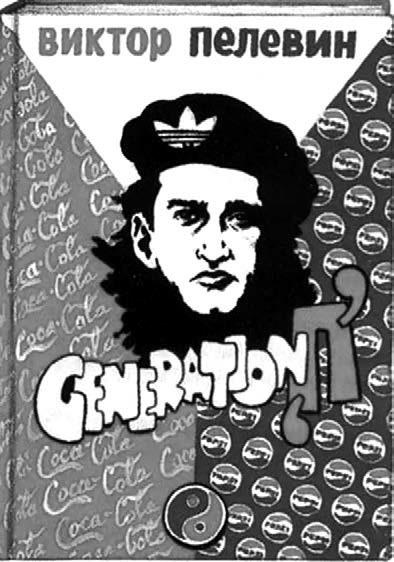

小說的原標(biāo)題是Generation“П”,由英語、俄語兩種語言構(gòu)成,其中英語Generation表示“一代”,俄語П表示“百事可樂”。這樣的語言雜糅不僅存在于小說的標(biāo)題中,而且貫穿作品始終,無論是商品廣告詞還是人物對(duì)話,都經(jīng)常出現(xiàn)英文,讓讀者直觀地感受到佩列文語言的先鋒性。除了俄文和英文,小說還穿插著西班牙語和拉丁文,如“Homo Zappiens”就是作者自造的一個(gè)拉丁詞,意為看電視時(shí)不斷調(diào)換頻道的“換臺(tái)者”,當(dāng)人們處于“Homo Zappiens”的狀態(tài)時(shí),人就不再是電視機(jī)的支配者,而是被電視所遠(yuǎn)程控制。佩列文用這種創(chuàng)新性的語言描述當(dāng)代青年的困境。

小說中,語言的游戲性還體現(xiàn)在其他學(xué)科話語自然巧妙的運(yùn)用上,如科學(xué)術(shù)語、醫(yī)學(xué)術(shù)語、詩歌、名言警句等,產(chǎn)生了一種化學(xué)反應(yīng)般的獨(dú)特效果,加之引用哲學(xué)家別爾嘉耶夫、克雷洛夫的話,使作品充斥著不確定性與復(fù)雜性。

除此之外,語言的混雜還體現(xiàn)在字符的拼貼上。比如,在為“奔馳”汽車寫廣告詞時(shí),塔塔爾斯基想:“就拿‘奔馳來說吧,車子當(dāng)然是高檔的,沒話可說。可是,我們的生活為什么要弄成這個(gè)樣子呢?似乎就為開著它,從一堆大糞駛向另一堆大糞……”塔塔爾斯基將“奔馳”的商標(biāo)Mercedes中的字母c和d調(diào)換,變成了Merdeces,而merde的英文詞義是“大便”的意思。佩列文通過文字游戲的反諷方式發(fā)泄對(duì)俄羅斯社會(huì)過去和現(xiàn)在的不滿。這種語言的混亂而產(chǎn)生的邏輯荒誕感,實(shí)則影射了蘇聯(lián)解體后俄羅斯的社會(huì)現(xiàn)狀。語言的游戲性消解了社會(huì)的嚴(yán)肅性,而這正與當(dāng)時(shí)俄羅斯的社會(huì)環(huán)境相關(guān):解體后的俄羅斯出現(xiàn)了史無前例的貧困狀況,社會(huì)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重失調(diào),貧富分化日益加劇,俄羅斯社會(huì)失去安定,國家與民族認(rèn)同感以及社會(huì)平等感被扭曲了。眾多思想家對(duì)此進(jìn)行了反思和追問:俄羅斯人究竟是誰?俄羅斯的歷史使命是什么?在重建的世界秩序中俄羅斯處于什么位置?學(xué)者梅茹耶夫試圖回答這一困境,他堅(jiān)信俄羅斯民族精神與思想只能回歸到俄羅斯傳統(tǒng)文化中去尋找,極力反對(duì)俄羅斯西化傾向。

語言的游戲性與不確定性同樣寓意著知識(shí)分子的迷惘,在時(shí)代的風(fēng)云變幻中,他們被動(dòng)地成為廣告和商業(yè)社會(huì)的追隨者。

困境之知識(shí)分子的異化

《“百事”一代》的困境隱喻之三是知識(shí)分子的異化。小說以神秘的語調(diào)敘述著知識(shí)分子塔塔爾斯基在金錢社會(huì)下的改變。以塔塔爾斯基為代表的知識(shí)分子在蘇聯(lián)解體后,迷茫的內(nèi)心又遭遇社會(huì)的沖擊,生活到處充滿著不確定性,他們只能在摸索中前行,面臨著生存和精神的雙重危機(jī)。

知識(shí)分子中的一些人,不再堅(jiān)守自己的文化理想,變得投機(jī)取巧,滿腦子都是如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利益的最大化,如何獲取大眾的歡心,從而賺得更多利益。塔塔爾斯基就是如此,他在莫爾科文的介紹下,進(jìn)軍廣告業(yè),廣告和商業(yè)社會(huì)“使人只關(guān)注‘金錢這一虛擬的‘第四維空間,同時(shí)也使人在消費(fèi)中走向自我毀滅”。

塔塔爾斯基畢業(yè)于高爾基文學(xué)院,他酷愛寫詩,然而進(jìn)入社會(huì)后發(fā)現(xiàn)自己不再為時(shí)代所需,“永恒只存在于塔塔爾斯基真誠信仰它的時(shí)候”,于是他不再寫詩,詩歌也隨著蘇維埃政權(quán)的消亡變得毫無意義。一次偶然的機(jī)會(huì),他與文學(xué)院的老同學(xué)莫爾科文相遇,后者從事的是“廣告”工作。莫爾科文的介紹改變了塔塔爾斯基的人生軌跡,他開始接觸商業(yè)社會(huì)下的廣告業(yè)。經(jīng)過莫爾科文的精心裝扮——用精美的筆記本、假“勞力士”手表、俱樂部的會(huì)員服等,讓塔塔爾斯基在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)成功簽約了第一個(gè)顧客,從此寫廣告詞代替了寫詩。

一方面,商業(yè)社會(huì)的快速發(fā)展讓塔塔爾斯基迷失在廣告辭藻的夢(mèng)幻里;另一方面,塔塔爾斯基開始思考人在商業(yè)社會(huì)的存在價(jià)值。作品開篇即提到本書是為“中產(chǎn)階級(jí)”而作,以塔塔爾斯基為代表的“百事”一代就是這樣的中產(chǎn)階級(jí),他們就像扉頁上所引用科恩的話那樣,“我今夜就坐在家里,迷失于那個(gè)沒有希望的小屏幕”。人被電視、廣告和金錢所消解了。塔塔爾斯基將人看作一個(gè)“虛擬的極其簡單的寄生型有機(jī)體” ——饕餮,它不具備具象思維,更不具備反省能力,只能通過虛擬的肌體傳輸控制其細(xì)胞活動(dòng)。塔塔爾斯基將與金錢有關(guān)的活動(dòng)分為三類:口腔沖動(dòng)(吞噬金錢)、肛門沖動(dòng)(排泄金錢)和置換沖動(dòng)。人們的主體性正在被金錢和電視節(jié)目消解,廣告和商業(yè)不斷沖擊著人的思想,“百事”一代開始變得簡單化,盲目地接受虛擬信息,不再進(jìn)行深度思考。

不僅僅塔塔爾斯基在異化,他的同班同學(xué)莫爾科文、胡賽因、吉列耶夫皆如此。莫爾科文“曾是班上最有個(gè)性的人物之一,拼命地模仿過馬雅可夫斯基,穿黃色高領(lǐng)衫,寫驚世駭俗的詩”;而現(xiàn)在,他熟悉的是商業(yè)成功之道,他已成為一個(gè)在商界游刃有余的商人。相比莫爾科文,塔塔爾斯基目睹周圍環(huán)境的變化和永恒信仰的崩塌,他試圖與其抗?fàn)帲伎既说闹黧w性,然而最終不得不向現(xiàn)實(shí)妥協(xié)。

小說的結(jié)尾寫道:“這個(gè)片子還拍了一個(gè)版本,在那個(gè)版本中,路上一個(gè)挨著一個(gè)走著30個(gè)塔塔爾斯基……”佩列文將屬于俄羅斯的社會(huì)困境,投向了整個(gè)人類社會(huì),提醒人們警惕現(xiàn)在,審視未來。

《“百事”一代》作者佩列文借主人公塔塔爾斯基之口,思考俄羅斯乃至整個(gè)人類社會(huì)的出路,他在訪談時(shí)曾說:“我的作品不僅僅談及俄羅斯的這一代人,而更多的是大眾媒體、廣告和消費(fèi)文化在像俄羅斯這樣貧窮的國家中的深入人心。”“百事”一代無法在過去的“蘇維埃精神”里找到意義,也無法在當(dāng)今社會(huì)的“俄羅斯理念”中找到生活的確據(jù)。