創新型創業對區域經濟發展的異質性作用分析

王敏 車麗萍

摘 要:在考察創新型創業對于區域經濟增長影響機制的基礎上,以我國2012—2021年30個省級行政區(缺少港澳臺藏)的面板數據為研究對象,并將其劃分為領先區域、追趕區域和成長區域3組進行回歸分析,深入探討了創新型創業對區域經濟影響的門檻特征和變量間的數量關系,研究了產業結構在創新型創業與區域經濟發展之間的中介作用,以及市場化水平和人力資本對于二者關系的調節效應。結果表明,在全樣本和分區域的情況下,創新型創業均顯著地促進了區域經濟發展,但影響程度各區域存在異質性;全樣本和追趕區域均存在2個門檻值,隨著創新型創業水平跨區間提高,其對經濟增長的作用力度也有所增加;創新型創業的發展促進產業結構優化升級,并間接推動經濟增長;高市場化水平和高人力資本更有利于創新型創業正向經濟效應的發揮。因此,各地政府要著力培養創新型人才,提高市場化水平,鼓勵支持創新型創業發展。

關鍵詞:創新型創業;產業結構;市場化;人力資本;區域經濟發展

中圖分類號:F 015 文獻標識碼:A 文章編號:1672-7312(2023)03-0300-15

Analysis of the Heterogeneous Role of Innovative Entrepreneurship on Regional Economic Development

WANG Min,CHE Liping

(School of Management,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093 China)

Abstract:Based on the investigation of the impact mechanism of innovative entrepreneurship on regional economic growth,this paper takes the panel data of 30 provincial-level administrative regions(excluding Hong Kong,Macao,Taiwan and Tibet) in China from 2012—2021 as the research object,and divides them into leading regions,catch-up regions and growth regions for regression analysis,deeply discusses the threshold characteristics and quantitative relationships between variables of innovative entrepreneurship on regional economy,and studies the mediating role of industrial structure between innovative entrepreneurship and regional economic development and the moderating effect of marketization level and human capital on the relationship between the two.The results show that in both the whole sample and sub-regions,innovative entrepreneurship significantly promotes regional economic development,but the degree of impact is heterogeneous across regions.There are two thresholds for both the whole sample and the catch-up region,and its role in economic growth has also increased as the level of innovative entrepreneurship increases across the range.The development of innovative entrepreneurship promotes the optimization and upgrading of industrial structure and indirectly promotes economic growth;High marketization level and high human capital are more conducive to the positive economic effect of innovative entrepreneurship,so local governments should focus on cultivating innovative talents,improve the level of marketization,and encourage and support the development of innovative entrepreneurship.

Key words:innovative entrepreneurship;industrial structure;marketization;human capital;regional economic development

0 引言

2022年全球創新指數顯示,中國進入全球百強的科技集群數量首次與美國持平,達21個,居全球首位,我國區域創新發展成效顯著。黨的二十大報告指出,我國一些關鍵核心技術實現突破,進入創新型國家行列。創新對于目前我國經濟的發展來說,已越發成為一個關鍵因素。國家的競爭力主要以其創新力衡量,所謂國家創新力,是對科技創新的國家集成能力,對于各地區而言,同樣如此。科技進步蘊含無窮潛力,是經濟增長最重要的動力來源[1-2]。創新創業是經濟發展的內生驅動力,創新驅動發展戰略是重要的國家戰略。創業是創新的主體和微觀基礎,創業活動一向關系到就業、經濟發展、經濟結構調整等多個方面。在經濟新常態的背景下,創業成為解決高校畢業生就業、退伍軍人轉業、城鎮失業居民再就業的重要途徑之一。創業活動有許多類型,創業活動的發生豐富了現實經濟活動的多樣性。當前,隨著數字化發展,平臺創新日漸成為主要方式,通過創新賦能創業,極大提高了創業的成功率,進一步增強了創新的價值實現。這是當下創新創業的新特點,創新即是創業,創新創業高度一體化。基于演化經濟學的觀點,新知識的創造、新事物的產生及其產業化、商業化推動新產品、新技術以及新型組織管理方式等方面的結構性變革,是經濟增長的源泉、經濟發展的本質[3]。

創新分為知識創造和知識利用2個階段,知識是科技創新的源泉,創新發明是科技發展的本質,是經濟持續增長的基礎和動力,原始性創新發明的速度和效果更是決定了經濟發展主體在競爭中的勝負[4]。發達國家的創新創業活動多為前者,后發國家多處于生產型創業活動占主導的階段。現有的發達國家經濟發展的成功經驗表明,創新型創業活動以及由此帶來的經濟結構變革,根本上導致了發達國家經濟體國際競爭力的提升和國民經濟的增長。熊彼特認為,創新導向型的創業是經濟發展的重要驅動力,促進經濟內生多樣性的產生,是中國未來新的經濟結構發展變革的重要動力來源,是實現規模報酬遞增和經濟可持續發展的根本途徑。《2022中國上市公司創新指數報告》顯示,面對挑戰,堅持創新的企業展現出更好的抗壓性與發展韌性,企業創新能力越強擁有的資產收益率越穩定。故文中基于“雙創”背景,主要就創新型創業對經濟增長的影響機制進行探討,并分析市場化條件和人力資本的協同效應以及產業結構在其中的中介作用機制。

1 文獻綜述

學者SUNAGA發現,經濟的增長會在一定程度上促進創新創業活動的進行,反過來,企業發明出新的產品,由此帶來新產業的增加變革,也會促進經濟的增長[5]。MARTIN等發現企業家精神的改善將促進私人投資,并促進經濟增長[6]。PORTER等提出,創業對經濟增長產生的作用因經濟增長處在不同的階段而存在差異[7]。美國經濟學家羅默認為,技術作為一個獨立變量,可提高整個經濟規模效益。MATEJOVSKY等通過分地區研究,論證了創業活力顯著促進地區的經濟增長[8]。YONG就創業對城市經濟增長的貢獻率進行測度,發現中小型企業的創業活動對于都市區的就業和工資增長進而對經濟增長具有顯著的促進作用[9]。LAFUENTE等的研究則論證了支持柯茲內爾企業家精神的政策可能會促進低附加值企業的創建,而這些企業與較高的TFP無關,而針對熊彼特創業目標的政策干預,例如創新創業和新技術的開發通過促進各國生產功能的向上轉移,從而促進生產力增長,有利于技術變革[10]。但也有學者持相反的觀點,如GHAK根據《2014—2015年全球競爭力報告》研究了創新驅動背景下非線性高科技創業與TFP增長的關系,所得出的結論是,業務成熟度和創新對TFP增長產生了負面影響[11]。總體來看,國外學者持有的觀點多是創新創業會促進經濟增長。

總結國內學者對二者關系的研究,多認為創業和區域經濟增長之間存在正相關性,但也有學者持不同的觀點。有學者認為創新型創業顯著正向促進全要素生產率提升和經濟增長,反之經濟增長也有利于創新創業活動的開展,二者相輔相成,存在長期穩定的均衡關系[12-14]。王琨和閆偉通過深入研究中國區域數據,驗證了創業活動正向促進區域經濟增長,但是不及資本積累對經濟增長的促進作用大[15]。鄒欣論證了創新型創業尤其對中等收入國家的產業結構升級、提升經濟增速和改善收入差距都有顯著的積極作用,僅對高收入國家的經濟增速有促進作用,但不及中等收入國家顯著[16]。易鳴等開展的金融摩擦對創新創業的制約作用的研究發現,當金融摩擦降低時,會有個體進行創新創業,會使經濟增長、人均收入增加[17]。王葉軍等對全國多個城市的多維度視角研究表明,創業對城市工業經濟的促進作用與城市規模、經濟開放程度以及創業活力層次成正相關,創業活力對經濟的促進效應在東部城市中最高,中西部地區次之[18]。但也有學者表示,受制于創新支持下的經濟發展階段,我國各區域創新商業化效率顯著低于研發效率,在促進科技成果轉化方面部分地區仍表現欠佳,創新成果未實現有效轉化制約了創新對各省份經濟發展的支撐作用[19-20]。較低的研發投入,使得新知識的溢出效應減弱,導致過多的低質量創業,不利于產業結構升級轉型,對經濟發展造成負面影響,而高研發投入和高創業水平并存地區,研發和創業相互促進,合力推動區域經濟增長。因此,總的來講,相較于模仿型創業而言,創新型創業更能發揮知識溢出效應,創新導向型企業的競爭力和存活力更強,更有利于經濟的高質量發展。

2 理論分析與研究假設

2.1 創新型創業影響區域經濟增長的主效應

創新型經濟以人才和知識為依托,由創新驅動,以創新產業為標志,發展有自主知識產權的新產品、新技術。創新型創業是指企業家打破傳統的經營理念,創造新的市場和客戶群體,通過自身的創新創造活動引導新市場的開發和形成,通過培育市場創造商機,不斷滿足客戶的現有需求,開發客戶的潛在需求,并逐步建立客戶的忠誠度和依賴性,是一種為經濟社會全面進步提供更大動力的創業模式。創新型企業家通過引進新產品和新型生產方式或是尋找開拓新市場等促進技術進步的方式推動經濟增長[21]。

科技創業可以增加就業、提升城市創新能力、優化資源配置、形成新的高端產業以優化產業結構,從而助力經濟發展。越是在后工業化階段,科技創業越能發揮更大的經濟增長促進效應[22]。創業尤其是創新型創業是實現知識溢出和技術傳播的重要途徑,知識并不能直接推動經濟的增長,通過知識商業化把知識轉化為生產力,才會通過溢出效應帶來產出和生產效率的提高,進而影響經濟增長。新創企業進入市場,加劇市場競爭,激發企業不斷地進行創新從而獲得額外的創新收益,開拓新領域,實現更高層次的創新創業。此外,創業者首先可以解決自己的就業問題,創辦新企業還可以通過雇傭勞動力實現就業,為廣大就業者提供了崗位。而雇傭勞動力通過提升自我技能經驗又可以實現新的創業,從而形成良性循環,促進經濟增長。長期來看,企業家創業精神將逐漸從柯茲納式套利型轉變為熊彼特式創新型,對經濟增長質量將產生助力作用[23]。劉思明等學者的研究也表明,技術創新直接促進了地區經濟的增長,對一國的全要素生產率具有顯著的正向影響[24-25]。基于此,文中提出以下假設。

H1:創新型創業對區域經濟發展具有正向影響。

企業家精神的觀點是基于它作為知識型經濟變革的推動者的作用,這意味著積極的經濟表現應與企業家活動聯系起來。用FISCHER和NIJKAMP[26]的話來說,“創新創業精神……是區域經濟發展的核心。”,“創業文化是創造各地區財富的先決條件……”。

AUDRETSCH等認為,知識生產具有空間維度,創業多發生在新知識和創新的誕生地,具有明顯的地理特性,溢出傳播機制可能在促進經濟增長方面發揮關鍵作用[27-28]。中國作為一個發展中國家,區域經濟狀況差異顯著,考慮各地區的社會發展、金融資源、地理位置、政府效率和基礎設施等不同,造就了各區域獨特的區位優勢,也因此導致不同區域企業家精神發展水平存在較大的差異,在不同時空范圍內,差異化的創新型創業發展水平對各地區經濟增長的影響效應也會存在一定的異質性。STEL論證了創業活動對高度發達經濟體和相對貧窮國家的不同影響,對前者的經濟發展具有積極的促進作用,對后者則相反[29]。學者姜彥福等為刻畫我國不同地區創業活躍程度所構建的中國私營企業創業指數CPEA同樣呈現出我國創業活躍度存在顯著區域特征,且與地區經濟發展狀況協同[30]。金祥榮、余冬筠的研究表明,創新投入是我國東部地區經濟增長的主要因素,對于中西部地區而言則不是[31]。基于此,提出如下假設。

H2:創新型創業對各區域經濟增長的影響效應存在異質性特征。

我國創業活動對經濟增長的異質性作用同時也體現了二者關系的復雜性,受經濟科技發展水平、企業自身創新能力以及其他因素的約束,創新型創業與經濟增長的關系并非簡單的一元線性關系。現有關于創業與經濟增長關系的實證結論有線性關系、U型、S型以及雙螺旋促進關系等多種,出現這種現象的主要原因在于各研究者是基于不同的市場化水平、經濟發展階段以及基于不同的經濟主體等來考察二者之間的關系,自然會得出差異化的結論,在中國這樣一個轉型經濟體中這種情況便更加明顯。在經濟發展的不同階段,創新型創業對經濟增長的影響效果也可能存在階段性差異。另外,隨著科創市場的不斷完善,創新型創業對經濟增長的影響可能在區域創新創業達到一定程度后出現顯著變化,既存在一定的門限效應。FRITSCH和WYRWICH基于德國的歷史數據研究了創業活動對地區就業增長的顯著影響,強調了高度的創業文化將孕育更高的創業活力,并由此帶來經濟的高增長[32]。因此提出如下假設。

H3:創新型創業對區域經濟增長的影響存在門檻效應,更高的創新型創業水平將更有效地促進經濟增長。

2.2 產業結構在創新型創業對區域經濟增長影響中的中介效應

創業質量對地區綜合經濟增長的顯著正效應中產業結構升級的效應最大。新創企業尤其是高技術產業領域,勞動生產率高,產品技術含量高,社會生產要素實現新的組合,在資源的持續優化配置中,產業結構也不停地重構與轉化。NOSELEIT從產業結構約束角度分析了創業對經濟增長效應的約束機制,表明創業活力轉化為經濟增長的關鍵是產業結構變遷過程中發生的產業部門再配置[33]。創新型創業主要發生在第二三產業,創新型創業的增加促進了勞動力和國民收入向第二三產業的轉移,導致就業結構和產業結構的變動,優化后的產業結構和經濟的增長給創業者帶來了更多的機遇和良好的市場環境,又會催生出新一輪創業,循環促進經濟增長。另外,新創企業進入市場之后,為應對激烈的競爭,會采取一些適應性的調整,引起產業結構變革,加劇市場競爭,企業績效增加,最終推動經濟增長。創新是產業升級的基礎,科技產業結構升級和科技成果產業化也有助于提高各省科技創新效率[34],產業結構的調整在一定程度上能促進經濟增長和經濟規模擴張,與經濟發展水平相適應的、合理的產業結構有助于經濟健康快速發展[35]。基于此,文中提出以下假設。

H4:創新型創業對產業結構具有正向影響。

H5:創新型創業通過優化產業結構進而促進區域經濟發展。

2.3 市場化水平和受教育程度在創新型創業與區域經濟增長之間的調節作用

2.3.1市場化水平在創新型創業與區域經濟增長之間的調節作用

我國向市場經濟體制的轉型,使得市場化水平極大提高,創業環境得到改善。有學者研究發現市場化水平會影響創業活動,且對區域經濟發展具有顯著的正向促進作用[36]。在市場化水平的差異化影響下,相較于套利型創業而言,創新型創業對縮小我國地區之間的差異貢獻度更高、對經濟增長的作用更顯著。當市場化程度較低時,以套利型創業為主,對經濟增長的促進作用較顯著;市場化水平較高時,推動經濟增長的是企業家抓住創新機會創立的企業即創新型創業[37]。根據亞當斯密的理論,市場及市場化程度通過影響專業化和社會分工的范圍、深度來推動技術進步和創新,提高勞動生產率,增加國民財富。各行業與市場化發展程度有著共同趨勢和長期均衡關系,市場化程度越高,越有利于經濟的發展[38]。基于此,文中提出以下假設。

H6:市場化水平在創新型創業與區域經濟發展之間起正向調節作用。

2.3.2 人力資本在創新型創業與區域經濟增長之間的調節作用

2022年我國高校畢業生達到1 076萬人,同比增加167萬人。東部、中部、西部和東北地區的畢業生分別占畢業生總數的39%、27%、26%和8%,平均受教育年限和人力資本存量逐年增長,但各地區之間存在差異。人力資本是區域創新的核心驅動因素[39],人力資本的提升對于改善勞動力的工作效率、促進研發創新活動有一定的積極作用[40]。創新型創業激勵技術創新,提升創業者和相關從業者的知識技能,營造創新文化氛圍,促進人力資本水平提高,反之高素質的人力資本是實現創新的重要基礎,人力資本和創新是確保企業持續發展最關鍵的因素[41],二者分別直接及通過對方間接對經濟增長產生正向作用[42]。人力資本是經濟增長的重要推動力[43-44],二者存在雙向、動態的因果關系[45]。基于此,文中提出以下假設。H7:人力資本在創新型創業與區域經濟增長之間起正向調節作用。文中的研究框架如圖1所示。

3 研究設計

3.1 樣本選擇與數據處理

主要變量數據來源于各地方統計年鑒、國家統計局、《中國統計年鑒》、北京大學企業大數據研究中心以及中國省份市場化指數數據庫中2012—2021年中國30個省級行政區(缺少港澳臺藏)的相關數據。其中,部分缺失數據采用年平均增長率推算得出。

3.2 變量設定與計量

3.2.1 被解釋變量

區域經濟增長(Y)。經濟增長是多方面的,既包括GDP的增長,也包括人均GDP的增長以及經濟結構優化等。GDP是目前通用的衡量一國或一地區經濟水平的指標,部分學者選取宏觀經濟總量指標(億元)來反映我國的經濟增長。文中借鑒文獻[22]的做法,選用各省的人均GDP來衡量區域經濟增長,這一指標在考慮經濟發展總值的基礎上,還考慮了人口的基數,以便更真實地反映人們的生活水平和當地經濟的發展狀況。

3.2.2 解釋變量

創新型創業(Entre)。文中采用中國區域創新創業指數(IRIEC)來衡量創新型創業。現有研究對這一變量的衡量都多種方法。國際上廣泛應用早期階段的總體創業活動(TEA)來衡量創業,但這一變量并非針對性反映創新型創業的情況,王佳在其研究中采用GEM的Innovation指標與TEA指標相乘,再乘以一國總人口數量得到創新型創業的數量[46]。我國學者對中國創業經濟增長效應進行實證研究時主要有2種方式。一種是中國私營企業創業指數CPEA;另一種方式則是采用自我雇傭比率和企業主比率2個指標來測量一國的創業活躍度,即個體和私營企業雇傭人數占總就業人數的百分比[47]。對于區域創新能力的衡量多采用R&D經費支出、R&D人員等投入指標,以及發明專利申請量或授權量、高科技出口等產出指標[48]。文中選用的區域創新創業發展指數的指標體系包含創新投入、創新產出、創新成效和創新創業環境4個一級指標,立足于企業家、資本與技術三大核心要素,涵蓋新建企業數量、吸引外來投資、吸引風險投資、專利授權數量和商標注冊數量 5個維度,測算評估了不同省份的創新創業總體水平及發展狀況,是從特定視角來呈現我國區域創新創業的“全景圖”。以企業為核心,強調創新創業的市場識別機制。在分析過程中采用客觀指標,這不僅是對各地區創新創業績效更加真實的度量,也能夠對各地區營商環境形成更為客觀的評價。相較于原有的單一衡量創新或創業的指標,IRIEC指數兼具客觀性、實時性、多維性、內部有效性與外部有效性,能夠客觀準確地反映各地區創新創業活動。

3.2.3 控制變量

文中引入對外開放、政府對經濟的干預、基礎設施這3個變量作為控制變量,其中對外開放程度(FTD),用對外貿易額和地區生產總值之比表示,經濟的對外開放程度能夠顯著影響到一國和一地區的經濟增長。政府介入經濟程度(GOV),用地方政府財政支出占當地GDP的比重來衡量,政府管制程度影響到創業成本和企業家的積極性,影響新企業的市場進入數量,從而會在一定程度上影響創新創業活動和經濟增長。基礎設施水平(FRA),包括人均城市道路面積(RA)、萬人均城市綠地面積(Green)和每萬人擁有的出租車輛數(Taxi)3個分量,交通基礎設施等的完善可以加速知識信息的傳播,推動地區經濟增長,基礎設施越完備,對地區經濟發揮的促進作用越大。

3.2.4 中介變量

產業結構(IS)。用各省份產業結構高級化指數來衡量[49-51],該指數由付凌暉設立,通過空間向量夾角法來表征產業結構提升程度,第三產業占比越高,意味著該地區現代化的水平越高,即全要素生產率水平可能越高。

3.2.5 調節變量

市場化水平(Market)。選取市場化指數衡量,中國分省份市場化指數衡量的是全國各省市區市場化相對進程,反映了一地區市場的綜合情況。人力資本(H),是指由教育、培訓以及遷移等活動形成的、凝結在人身上的知識和技能。在實證研究中,一般采用平均受教育年限作為衡量人力資本的指標[52],文中也沿襲這一方法,平均受教育年限代表一地區的受教育程度,根據2012—2021年《中國統計年鑒》中的人口受教育結構數據計算得到。

3.3 模型構建

3.3.1 基準回歸模型

為評估創新型創業對區域經濟發展的影響,在模型方程中加入了其他影響經濟發展的因素,并建立了以下回歸模型。

4.1.2 變量多重共線性檢驗

根據相關系數分析檢驗結果和方差膨脹因子分析VIF檢驗結果見表2,所有變量的VIF值遠小于10,說明變量間不存在多重共線性。

4.1.3 面板數據回歸結果

為了得出更有價值的結論,依據《中國區域創新創業發展指數報告》對我國30個省份(缺少港澳臺藏4個省級行政區)進行劃分,見表3。分別進行回歸分析,回歸結果見表4。

1)回歸方法的選擇。當以領先區域為研究對象時,LM檢驗和Hausman檢驗對應的伴隨概率均為0.000 0,因此應采用“固定效應模型”進行分析[53]。追趕區域、成長區域和全部地區的模型依此推出。

2)回歸結果。從總體樣本來看,創新型創業對于各地區的經濟增長存在顯著的正效應。對比3個區域的回歸結果,領先區域、追趕區域和成長區域Entre的回歸系數均顯著為正,這說明創新型創業對這3個區域的經濟增長均產生了正向影響,并且區域創新創業指數越高,創新型創業對于經濟增長的促進作用越明顯,假設H1得到檢驗。全樣本中創新型創業Entre的系數0.073低于領先區域的0.330和追趕區域的0.097而強于成長區域的0.068,意味著全國創新型創業總體能力的經濟效應是三大區域效應的加權平均。由此可見,創新型創業對中國經濟增長的推動效應,具有明顯的空間差異性,表現為領先區域較大、追趕區域居中、成長區域較弱的整體格局,假設H2得到驗證。出現這種現象的原因在于產生創新創業活動所需的不僅僅是知識投入,潛在的經濟和體制結構也很重要。領先區域擁有大量高學歷、高技術的創新型人才,研發投入強度較高,具備完善的金融支持系統,良好的工業基礎、信息服務、產業集群環境、外部技術溢出渠道和基礎設施等條件,能快速將研發成果投入到生產中,從而產生更顯著的經濟效應;相較之下追趕區域和成長區域則缺乏相對完善的金融信貸支持和風險投資等外部條件,研發創新能力不足,創新環境有待改善,企業為了降低投資風險,傾向于從事模仿性創新,因而對經濟增長的影響有所降低。反映地區基礎設施水平的幾個指標在不同區域對于經濟增長的影響有所差異,部分影響未通過顯著性檢驗,其中人均城市道路面積對各區域的經濟增長存在顯著正效應;城市綠化面積總體上積極促進各區域經濟發展,但分區域來看對成長區域的正向影響不顯著。政府介入經濟程度GOV系數均顯著為負,表明政府不宜過多干預經濟。地區開放程度FTD對于各地經濟的影響均為反向,進一步說明了粗放型經濟增長方式的影響。吳蘊健的研究顯示,創業低活躍地區,創新型創業對于全要素生產率在10%水平上正向顯著,在經濟低水平地區,創新型創業與市場套利型創業對于全要素生產率均不顯著,部分支持了這一結論[54]。

利用各省份科技型企業數量(Tech)作為創新型創業的衡量指標,具體選取科學研究和技術服務業法人單位數進行實證分析,以驗證上述結論的真實性和有效性。

由表5可知,各省份科技型企業數量衡量的創新型創業對于各區域的經濟影響依舊顯著為正,對上述結論進行了佐證。不同的是創新型創業對三大區域經濟的影響程度與各區域的經濟發展水平相反,可能的原因是近些年追趕區域和成長區域的各省份科創型企業數量不斷增加,在其區域經濟發展中的重要程度和占比提升,對各區域經濟增長的貢獻度加大,但是區域創新創業指數中測度的其他指標表現不理想。這一結果與盧寧等的觀點較一致,自主創新資源投入越多、自主創新人才實現能力越強的地區,高技術產業對地區生產總值的貢獻并不高[55]。

4.2 面板門檻回歸結果

由表5得知,創新型創業顯著線性影響各區域的經濟增長。但是這種影響可能會隨創新型創業水平處于不同區間而呈現不同的特點,為驗證這一猜想,采用面板門檻回歸模型進行檢驗。

進行門檻效應檢驗之前,首先對各變量進行平穩性檢驗,檢驗結果見表6。從中可以看出所有變量不存在單位根,為平穩變量。

對全樣本的區域創新創業指數Entre存在零個、一個、2個或3個門檻值分別進行估計,檢驗結果見表7。可知當Entre為門檻變量,可得到以下結論:F統計量無論是在一門檻還是二門檻模型中,皆在1%的水平下顯著,即P值均小于0.01。因此模型中存在2個門檻值,表中給出了門檻值估計結果。

圖2為2個門檻估計值91.779 4和97.606 7在 95%置信區間下的似然比函數圖,其中,由于臨界值7.35(虛線)明顯大于2個門檻值(LR統計量最低點),故認為上述的雙門檻是真實有效的。

在得出門檻值的同時,得到了面板門檻回歸結果,具體見表8。可知不同的Entre取值對區域經濟增長的影響存在較大差異。當區域創新創業指數低時(Entre≤91.7794),其對區域經濟增長的影響系數為0.063 7;當區域創新創業指數較高時(91.779 4<Entre≤97.606 7),回歸系數為0.073 6;當區域創新創業指數很高時(Entre>97.606 7),回歸系數變為0.090 7,3個回歸系數皆在1%的水平下顯著。門檻回歸結果表明創新型創業對區域經濟增長的促進作用隨著創新創業指數變大而增強,同樣驗證了表4的回歸結論,假設H3得到驗證。

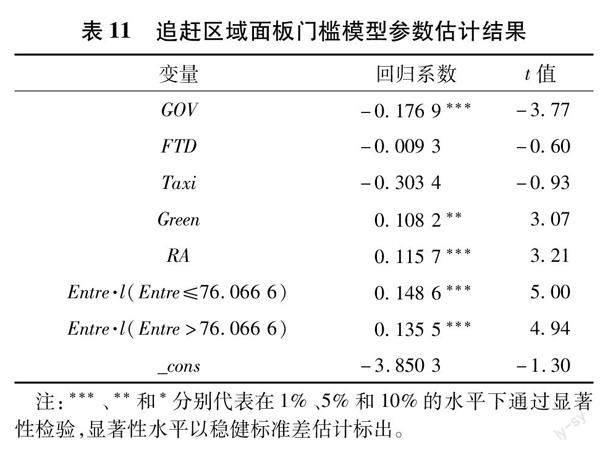

追趕區域Entre描述性統計分析見表9。此外,對領先區域、追趕區域和成長區域中區域創新創業指數Entre存在0個、1個、2個或3個門檻值分別進行估計,回歸結果顯示僅追趕區域存在單門檻,領先區域和成長區域無門檻效應,檢驗結果見表10。由表10可知,當Entre為門檻變量時,F統計量在單門檻模型中,在1%的水平下顯著,即P值小于0.01,因此模型中存在一個門檻值,表10同時給出了門檻值估計結果。

圖3為單門檻估計值76.066 6在95%置信區間下的似然比函數圖,其中,由于臨界值7.35(虛線)明顯大于門檻值(LR統計量最低點),故認為上述的單門檻是真實有效的。

由表11知,當區域創新創業指數Entre小于76.066 6時,其對區域經濟增長的影響系數為0.148 6 ;當區域創新創業指數Entre高于76.066 6時,回歸系數變為0.135 5,2個回歸系數皆在1%的水平下顯著。與前面門檻回歸結果不同的是,在門檻值76.066 6附近,較小的創新創業指數對區域經濟的影響反而更大一些。因此,區域創新創業指數位于76.066 6附近的省份在扶持創新型創業發展的過程中要注意把握力度,避免過猶不及。

4.3 產業結構的中介效應檢驗

運用Stata 17.0統計軟件進行逐步回歸,以驗證模型,回歸結果見表12。首先,采用Reg 2檢驗創新型創業對區域經濟增長的直接效應,采用Reg 1檢驗創新型創業對產業結構的直接效應。其次,將產業結構引入Reg 3中,以檢驗產業結構的中介作用。

4.3.1 直接效應檢驗

從表12可以看出,回歸結果顯示創新型創業(α1=0.105 9,p<0.01)對于區域經濟增長具有正向影響,創新型創業(λ1=0.0123,p<0.01)對于產業結構具有正向影響,假設H4得到驗證。

4.3.2 產業結構的中介效應檢驗

通過表12的Reg 3可以看出,把產業結構納入模型后,創新型創業對區域經濟增長的影響降低(δ1=0.033 4,p<0.01),產業結構對區域經濟增長的正向影響顯著(δ2=5.892,p<0.01)。

為驗證中介效應進一步采用Bootstrap方法,抽樣次數設為1 000,檢驗結果見表13。創新型創業通過產業結構對區域經濟增長產生影響的間接效應,在95%置信水平下的置信區間為[0.050 0,0.095 1],該區間不含零,中介效應為0.072 5,表明產業結構在創新型創業對區域經濟增長的影響中起到部分中介作用,驗證了假設H5。

4.4 市場化水平和人力資本的調節效應檢驗

將創新型創業與市場化水平的交互項、創新型創業與人力資本的交互項納入模型后R2增大。為避免自變量、調節變量以及二者的交互項之間產生多重共線性,對交互項進行中心化處理,市場化水平和人力資本的調節效應回歸結果見表14,由標準化系數可知,市場化水平和人力資本在創新型創業(a3=0.025 1,p<0.001)(b3=0.054 4,p<0.001)對區域經濟增長的影響中均起正向調節作用,加入交互項后,創新型創業Entre的系數均顯著增大,驗證了假設H6、H7。

采用簡單斜率分析法繪制調節效應圖(圖4和圖5),以更直觀地展現市場化水平和人力資本的調節作用。從圖中可以看出,無論是高市場化水平還是低市場化水平,高人力資本還是低人力資本,創新型創業與區域經濟增長的斜率都為正,高市場化水平和高人力資本下的斜率分別大于低市場化水平和低人力資本下的斜率;高市場化水平和高人力資本下的創新型創業對區域經濟增長的正向影響皆比低市場化水平和低人力資本更強。這一結果與一項最新的關于自營職業是創業還是失業的研究結論一致,其中創業假說在2013年和2018年,無論是在當地城市居民還是移民群體中,都明顯拒絕了受教育程度較低的人[56]。同時與程銳的觀點相呼應,企業家創業精神通過雙重渠道促進經濟增長,因此在市場經濟條件能夠會發揮更大的帶動作用。

4.5 穩健性檢驗

為確定回歸結果1是否穩健,文中主要采取以下3種方法進行穩健性檢驗。一是對樣本連續變量進行1%的雙邊縮尾處理,為避免異常值對結果的影響,對所有連續變量進行上下1%的縮尾處理,并分區域進行回歸,回歸結果見表15,由表可知各區域創新型創業對當地經濟增長的影響在進行縮尾處理后仍顯著為正,且系數大小滿足領先區域>追趕區域>全部樣本>成長區域,與回歸結果1特性一致。二是更換被解釋變量,選取各省GDP的自然對數值作為被解釋變量分區回歸,通過穩健性檢驗,見表16。三是分樣本回歸。將原樣本按照時間分為2012—2016年和2017—2021年2個子樣本分別進行回歸,回歸結果見表17,顯然2017—2021年這一時間段內各區域創新型創業對經濟增長的影響更大,表明創新型創業的經濟效益日漸突出,在經濟發展中扮演著越來越重要的角色,前文基準回歸結果穩健。

5 研究結果與討論

5.1 研究結論

隨著我國經濟后發優勢的耗盡,套利空間縮小,套利型創業對經濟增長的推動作用減弱,各地區要實現經濟的持續發展,必須依靠創新型創業,因此實現套利型創業向創新型創業轉型勢在必行。本研究的目的是突出創新型創業在區域經濟增長中發揮的潛在作用。在使用2012—2021年的中國省級面板數據的基礎上,選取區域創新創業指數和科技型企業數量對創新型創業與經濟增長的關系進行了實證分析,最終得出如下結論:創新型創業活動積極且顯著地促進了地區經濟增長,區域間創新型創業影響經濟增長的差異也很大。另外政府介入經濟的程度過高是不利于區域經濟發展的,交通便捷度以及基礎設施的完善程度都在一定程度上影響著地區經濟發展狀況。產業結構在創新型創業對區域經濟的影響中起著部分中介作用,即創新型創業的增加,一方面直接促進地區經濟增長;另一方面,通過促進產業結構調整優化對區域經濟起間接推動作用。此外,市場化程度越高、人力資本越強,越有助于創新型創業對區域經濟增長促進作用的發揮。創新導向型創業是創業經濟效益遞增的根本,是社會發展和經濟實現持續增長的動力源泉,是應對嚴峻國際經濟形勢的有效路徑。

5.2 實踐啟示

為了提高地區的創新型創業參與率,促進區域經濟增長,即使是排在第一梯隊的領先區域,和國際上創新創業更為活躍的發達地區相比,仍存在一定差距。所以領先區域還不能松懈,要對標國際上創新創業活躍的發達地區加快發展。由于各省市區的客觀條件不同,在創新創業格局中扮演的角色無法整齊劃一,也就不能要求各省市區在創新創業方面齊步走,因此因地制宜地施策是有必要的,創新支持政策要針對不同區域有所側重[57]。

5.2.1 著力培養創新人才,強化創新創業制度、法治保障和財政支持

發展創新型經濟需要足夠的投入來驅動創新,推動創新型創業發展的關鍵在于人才,各地政府要注重區域可持續協調發展,加強創新型企業家的培養和政策支持;建立健全高校教育體系,完善人才培養政策以及人才流動機制,對于落后地區要進一步加大教育投入,提高教育質量,減少區域間創新型人才差異,以實現區域經濟平衡增長。鼓勵自主創新,發展創新型創業,加快創新體系建設,完善激勵創新的制度安排[58],為創新者提供必要的壟斷條件,保障其創新成本得到補償并獲得創新收益,激發其創新動力。重視技術積累和原創性技術的開發與保護,增強高新技術產業的持續創新能力,促進產業優化升級,通過創新提高發展質量。政府部門可通過設定支持性創業政策降低創業活動的不確定性,幫助創業者獲得創業資源,使創新型創業更易取得合法性。為創新型創業活動提供必要且充足的政策資金支持[59],暢通財政科技支出傳導機制,增強財政科技支出的科學有效性和激勵效果。完善支持核心技術創新的財稅體系和金融體系[60],為企業轉型創造更加健全的社會生態系統[61]。發揮成功創業者的榜樣作用,開展創業教育鼓勵創業,提升人們開展創新型創業的信心,增強其創新創業的投資意愿。

5.2.2 營造良好創新創業環境,強化市場作用

為使創新型創業活動占主導,各地區應著力強化市場的作用,弱化政府作用,避免政府對經濟的直接干預,以發揮政府對市場的間接干預為主,增進市場選擇和市場政策取向。采取激勵措施,促進創新成果商業化,進一步提高創新成果在市場中的經濟價值和實用價值,降低企業建立、運營的制度成本,降低創業者進入市場的難度,引導企業家從事更高領域的創新創業活動[62]。合理配置社會資源,在全社會營造鼓勵創新型創業的文化氛圍和市場環境,給予新創企業機會到市場中進行自由競爭。推動形成創新創業的濃厚氛圍,助力創新型創業發展。提高市場化水平,打破區域之間的壁壘,消除地方保護主義、放松政府管制、促進競爭,創造一個有利于創新型創業的制度環境,是促進經濟持續增長的重要途徑。

5.2.3 注重企業家精神的培養,提高自主創新能力,積極參與全球創新

新興企業要有意識地培育激進式的企業家精神,動態結合探索式和利用式學習,不斷進行自主創新,培育自身核心技術,同時可通過設立研發聯盟提升創新效率和創新能力[63]。創新不僅是企業的行為,更需要企業、科研機構、消費者等的交流合作,并在研發、生產、銷售各環節進行反饋,助力企業持續健康發展。企業家要注重提升自身的變革領導力,發揚企業家精神,有效管理團隊和企業的創新過程。合理控制企業創新所面臨的風險,努力激發一線員工創新動力,強力推進差異化創新戰略,通過綜合創新推動企業轉型升級[64]。創新性是其保持競爭優勢的關鍵,具備較強的風險承擔能力也有助于新創企業在激烈的市場競爭中立于不敗之地。創業者也要重視自身創新思維的培養和社會網絡的構建,通過學習領先國家的實踐經驗來提高自己的創新能力,提高企業自身在新技術方面的研發能力、在全球化新市場上的競爭能力。以共享的方式參與全球創新,適應經濟全球化新形勢,融入全球的創新體系,促進我國創新主體吸引和利用全球人才。

5.3 研究不足與展望

對于最新年份的一些數據是缺失的,通過推算得到的數據可能與實際值有一定出入。限于數據的可獲得性,對于控制變量的選擇可能不夠全面。關于創新型創業對于區域經濟的影響的進一步細分,比如新產品、新的生產方式、新型專業化分工、新的運營模式、新的管理模式等方面的創新對于區域經濟增長有何不同影響或將成為未來進一步研究的方向。

參考文獻:

[1] 洪銀興.科技創新與創新型經濟[J].管理世界,2011,214(07):1-8.

[2]唐未兵,傅元海.科技投資、技術引進對經濟增長集約化的動態效應——基于狀態空間模型的變參數估計[J].中國軟科學,2014,285(09):172-181.

[3]劉剛.創新型創業活動與中國經濟的結構性變革[J].社會科學輯刊,2014(05):93-103.

[4]羅桂元.論經濟增長與創新發明[J].數量經濟技術經濟研究,2003(08):27-29.

[5]SUNAGA M.Endogenous growth cycles with financial intermediaries and entrepreneurial innovation[J].Journal of Macroeconomics,2017,53:191-206.

[6]Martin M G,Cuevas J G.Entrepreneurship and socioeconomics[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2010,6(02):113-115.

[7]PORTER M,SACHS J,MCARTHUR J.Executive summary:Competitiveness and stages of economic development[R].New York:Oxford University Press,2002.

[8]MATEJOVSKY L,MOHAPATRA S,STEINER B.The dynamic effects of entrepreneurship on regional economic growth:Evidence from Canada [J].Growth and Change,2014,45(04):611-639.

[9]YONG S L.Entrepreneurship,small businesses and economic growth in cities[J].Journal of Economic Geography,2017,17(02):1-21.

[10]LAFUENTE E,ACS Z J,SANDERS M,et al.The global technology frontier:Productivity growth and the relevance of kirznerian and schumpeterian entrepreneurship[J].Small Business Economics,2020,55(01):153-178.

[11]GHAK T E,GDAIRIA A,ABASSI B.High-tech entrepreneurship and total factor productivity:The case of innovation-driven economies[J].Journal of the Knowledge Economy,2020,12(05):1-35.

[12]李紅,徐雅夢.創業、就業與我國經濟增長關系的實證研究[J].金融與經濟,2017(03):37-40.

[13]朱金生,李蝶,余謙.創新創業耦合對經濟增長、就業的動態綜合影響——基于VAR和聯程模型的實證檢驗[J].財會月刊,2017(20):3-11.

[14]張建英.創業活動與經濟增長內在關系研究[J].經濟問題,2012(07):42-45.

[15]王琨,閆偉.創業對經濟增長的影響[J].經濟與管理研究,2016(06):12-19.

[16]鄒欣.什么樣的創業能夠促進經濟發展?——基于跨國面板數據的實證分析[J].經濟評論,2018(03):3-12.

[17]易鳴,翁麗影,徐長生.金融摩擦、創新創業與經濟增長——基于勞動分工的視角[J].世界經濟文匯,2019(04):1-17.

[18]王葉軍.創業活力對城市經濟增長的影響[J].浙江社會科學,2019(02):11-18+27+155.

[19]龐瑞芝,范玉,李揚.中國科技創新支撐經濟發展了嗎?[J].數量經濟技術經濟研究,2014,31(10):37-52.

[20]張凡.區域創新效率與經濟增長實證研究[J].中國軟科學,2019,338(02):155-162.

[21]劉霞.創業的經濟增長效應[D].北京:北京理工大學,2018.

[22]楊立生,龔家.基于國家雙創示范基地設立的準自然實驗[J].華東經濟管理,2022,36(08):51-62.

[23]劉偉麗,楊景院.柯茲納式套利型還是熊彼特式創新型?——企業家創業精神對經濟增長質量的影響[J].統計研究,2022,39(04):93-107.

[24]劉思明,張世瑾,朱惠東.國家創新驅動力測度及其經濟高質量發展效應研究[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(04):3-23.

[25]李苗苗,肖洪鈞,趙爽.金融發展、技術創新與經濟增長的關系研究——基于中國的省市面板數據[J].中國管理科學,2015,23(02):162-169.

[26]FISCHER M M,NIJKAMP P.Entrepreneurship and regional development[C]//In R.Capello,& P.Nijkamp(Eds.),Handbook of regional growth and development theories Edward Elgar,2009:182-198.

[27]AUDRETSCH D B,FELDMAN M P.Knowledge spillovers and the geography of innovation[J].Handbook of Regional and Urban Economics,2004(04):2713-2739.

[28]BATABYAL A A,NIJKAMP P.Retraction of “A schumpeterian model of entrepreneurship,innovation,and regional economic growth”[J].International Regional Science Review,2012,35(04):464-486.

[29]STEL A V,CARREE M,THURIK R.The effect of entrepreneurial activity on national economic growth[J].Small Business Economics,2005,24(03):311-321.

[30]姜彥福,高建,程源,等.全球創業觀察2003中國及全球報告[M].北京:清華大學出版社,2004.

[31]金祥榮,余冬筠.創新效率、產業特征與區域經濟增長[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2010,40(05):116-125.

[32]FRITSCH M,WYRWICH M.Effect of entrepreneurship on economic development:An empirical analysis using regional entrepreneurship culture[J].Journal of Economic Geography,2017,17(01):1-49.

[33]NOSELEIT F.Entrepreneurship,structural change and economic growth[J].Journal of Evolutionary Economics,2013,23(04):735-766.

[34]陳銀娥,李鑫,李汶.中國省域科技創新效率的影響因素及時空異質性分析[J].中國軟科學,2021,364(04):137-149.

[35]周建軍,孫倩倩,鞠方.產業結構變遷、房價波動及其經濟增長效應[J].中國軟科學,2020,355(07):157-168.

[36]詹新宇.市場化、人力資本與經濟增長效應——來自中國省際面板數據的證據[J].中國軟科學,2012,260(08):166-177.

[37]鐘惠波,劉霞.套利型創業、創新型創業與中國經濟增長——基于市場化協同效應的實證研究[J].科技進步與對策,2018,35(07):74-81.

[38]周業安,趙堅毅.市場化、經濟結構變遷和政府經濟結構政策轉型——中國經驗[J].管理世界,2004(05):9-17+155.

[39]李憲印,王鳳芹,楊博旭,等.人力資本、政府科技投入與區域創新[J].中國軟科學,2022,383(11):181-192.

[40]劉貫春,劉媛媛,張軍.中國省級經濟體的異質性增長路徑及模式轉換——兼論經濟增長源泉的傳統分解偏差[J].管理世界,2019,35(06):39-55.

[41]彭泗清,李蘭,潘建成,等.經濟轉型與創新:認識、問題與對策——2013·中國企業家成長與發展專題調查報告[J].管理世界,2013,240(09):9-20.

[42]楊帆,杜云晗.創新與高端服務業人才集聚對經濟增長影響的共軛效應研究——基于西部地區城市面板數據的分析[J].中國軟科學,2021,370(10):82-91.

[43]周少甫,王偉,董登新.人力資本與產業結構轉化對經濟增長的效應分析——來自中國省級面板數據的經驗證據[J].數量經濟技術經濟研究,2013,30(08):65-77+123.

[44]詹新宇.市場化、人力資本與經濟增長效應——來自中國省際面板數據的證據[J].中國軟科學,2012,260(08):166-177.

[45]陶克濤,劉培,孫娜.經濟增長、人力資本與逆周期政策選擇的動態效應[J].中國軟科學,2021,371(11):137-149.

[46]王佳,劉美玲,謝子遠.FDI能促進創新型創業活動嗎?[J].科研管理,2021,42(11):82-89.

[47]齊瑋娜,張耀輝.創業、知識溢出與區域經濟增長差異——基于中國30個省市區面板數據的實證分析[J].經濟與管理研究,2014(09):23-31.

[48]程銳.市場化進程、企業家精神與地區經濟發展差距[J].經濟學家,2016(08):19-28.

[49]楊朝峰,趙志耘,許治.區域創新能力與經濟收斂實證研究[J].中國軟科學,2015(01):88-95.

[50]付凌暉.我國產業結構高級化與經濟增長關系的實證研究[J].統計研究,2010,27(08):79-81.

[51]袁航,朱承亮.國家高新區推動了中國產業結構轉型升級嗎[J].中國工業經濟,2018(08):60-77.

[52]周少甫,王偉,董登新.人力資本與產業結構轉化對經濟增長的效應分析——來自中國省級面板數據的經驗證據[J].數量經濟技術經濟研究,2013,30(08):65-77+123.

[53]李虹,鄒慶.環境規制、資源稟賦與城市產業轉型研究——基于資源型城市與非資源型城市的對比分析[J].經濟研究,2018,53(11):182-198.

[54]吳蘊健.創業對中國全要素生產率增長貢獻的研究[D].北京:北京理工大學,2018.

[55]盧寧,李國平,劉光嶺.中國自主創新與區域經濟增長——基于1998—2007年省際面板數據的實證研究[J].數量經濟技術經濟研究,2010,27(01):3-18.

[56]MA X X,LI S.Self-employment in Urban China:Entrepreneurship or disguised unemployment?[J].China & World Economy,2022,30(01):166-195.

[57]仲為國,李蘭,路江涌,等.中國企業創新動向指數:創新的環境、戰略與未來——2017·中國企業家成長與發展專題調查報告[J].管理世界,2017,285(06):37-50.

[58]謝智敏,王霞,杜運周,等.制度復雜性、創業導向與創新型創業——一個基于跨國案例的組態分析[J].科學學研究,2022,40(05):863-873.

[59]史永東,王彤彤.政府扶持與企業創新[J].系統工程理論與實踐,2022,42(08):2002-2016.

[60]辜勝阻,吳華君,吳沁沁,等.創新驅動與核心技術突破是高質量發展的基石[J].中國軟科學,2018,334(10):9-18.

[61]車德欣,吳傳清,任曉怡,等.財政科技支出如何影響企業技術創新?——異質性特征、宏微觀機制與政府激勵結構破解[J].中國軟科學,2020,351(03):171-180.

[62]胡厚全.企業家精神與中國經濟增長——基于歷史傳承的視角[J].系統工程理論與實踐,2022,42(06):1481-1496.

[63]徐欣,鄭國堅,張騰濤.研發聯盟與中國企業創新[J].管理科學學報,2019,22(11):33-53+81.

[64]柳卸林,高雨辰,丁雪辰.尋找創新驅動發展的新理論思維——基于新熊彼特增長理論的思考[J].管理世界,2017,291(12):8-19.

(責任編輯:張江)

收稿日期:2023-02-18

作者簡介:王敏(1998—),女,河南焦作人,碩士研究生,主要從事國民經濟方面的研究工作。