粵港澳大灣區戰略性新興產業高質量發展水平測度

余仙梅 譚曉麗

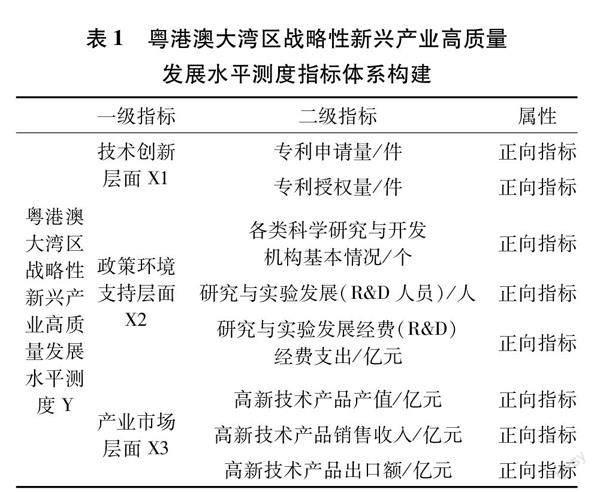

摘 要:戰略性新興產業是粵港澳大灣區實現高質量發展的重要途徑之一。準確測度戰略性新興產業的發展水平,能夠有效地發現短板,彌補不足。因此,從技術創新層面、政策環境支持層面、產業市場層面這3個維度構建粵港澳大灣區戰略性新興產業高質量發展測度指標體系。運用熵值法對粵港澳大灣區2011—2020年戰略新興產業發展水平進行測度。研究結果顯示:粵港澳大灣區戰略性新興產業發展水平不均衡,深圳、廣州、香港城市各個維度和指標結果較好,戰略性新興產業質量發展水平高。而粵港澳大灣區的二線、三線城市各個維度和指標表現不夠理想,說明戰略性新興產業發展速度較慢。城市群戰略性新興產業關聯性及協作性不高。未來應加強粵港澳大灣區的技術創新,產業市場的培育能力以及提升城市群的產業資源整合能力和協作性,加大政策環境支持力度,促進粵港澳大灣區戰略性新興產業高質量發展。

關鍵詞:戰略性新興產業;高質量發展;發展水平測度;測度指標;粵港澳大灣區

中圖分類號:F 276.44

文獻標識碼:A 文章編號:1672-7312(2023)03-0255-07

Measurement of High-quality Development Level of Strategic Emerging Industries in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

YU Xianmei1? TAN Xiaoli2

(1.School of Business Administration,Guangdong Baiyun University,Guangzhou 510450,China;

2.Business School,Guangzhou College of Technology and Business,Guangzhou 510850,China)

Abstract:Strategic emerging industry is one of the important ways for Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area to achieve high-quality development.Accurately measuring the development level of strategic emerging industries can effectively identify weaknesses and make up for deficiencies.Therefore,the measurement index system of high-quality development of strategic emerging industries in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area is constructed from the three dimensions of technological innovation,policy environment support and industrial market.The entropy method was used to measure the development level of strategic emerging industries in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from 2011 to 2020.The research results show that the development level of strategic emerging industries in the Greater Bay Area of Guangdong-Hong Kong-Macao is not balanced,the results of various dimensions and indicators in Shenzhen,Guangzhou and Hong Kong are good,and the quality development level of strategic emerging industries is high.However,the performance of various dimensions and indicators in second-tier and third-tier cities is not satisfactory,indicating that the development of strategic emerging industries is slow.The strategic emerging industries in urban agglomeration are not highly related and collaborative.It is suggested to strengthen the technological innovation,the cultivation ability of the industrial market,the industrial resource integration ability and collaboration of the urban agglomeration,increase the policy environment support,and promote the high-quality development of strategic emerging industries in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

Key words:strategic emerging industries;high quality development;measurement of development level;measure index;Guangdong-Hong Kong-Macao greater Bay Area

0 引言

在“一帶一路”的建設背景下,為了深化粵港澳合作,2019年國務院作出粵港澳大灣區的戰略布局規劃,構建粵港澳城市群的協同發展網絡空間。粵港澳大灣區主要從基礎設施、市場一體化、國際科技創新中心、現代產業體系、國際合作、重大合作平臺等領域進行城市群合作。在粵港澳大灣區的產業體系中,戰略性新興產業生產總值增速迅猛,占據較為重要的位置,也是未來灣區高質量發展的方向。

2008年金融危機之后,全球的經濟處于滯漲階段,全球的競爭環境激烈,產業結構面臨巨大的挑戰,傳統產業對環境、資源的消耗嚴重,越來越多國家關注戰略新興產業的發展。尤其是發達國家將新興產業作為未來經濟發展的方向和重要支撐。我國傳統制造業屬于勞動密集型產業,附加價值低,產能過剩,面臨產業機構調整的困境。2010年,我國出臺了戰略性新興產業文件政策,明確了戰略性新興產業的內涵及發展方向,為戰略性新興產業的快速發展奠定了較好地基礎。這是我國經濟發展方式的重大轉變,意味著我國經濟從粗放型向集約型轉變,從高能耗、高污染、高成本產業逐漸轉向高技術產業。近幾年,我國戰略性新興產業各方面的發展速度較快,對我國的經濟貢獻越來越大。戰略性新興產業的發展水平直接影響我國產業轉型升級的進程。目前,粵港澳大灣區戰略新興產業處于戰略性規劃發展階段,產業發展時間短,經費支持不足,社會網絡空間聯系薄弱,面臨著高風險和不確定性,產業質量有待科學評估、檢測和預測。如何構建科學客觀的評價體系,了解粵港澳大灣區發展水平,對于灣區高質量發展具有重要的意義。

運用熵值法分析粵港澳大灣區戰略新興產業發展水平,以揭示2個行政區和9個城市的產業質量發展問題,探索其發展水平的影響因素,更好地優化灣區戰略新興產業的內部結構,促進技術的創新,改善及優化大灣區的產業環境。

1 文獻綜述

新興產業領域最初是由發達國家提出來的產業發展理念,如美國、歐盟、日本、德國等發達國家和地區新興產業發展得較為成熟。戰略性新興產業的概念是我國結合國家未來產業的發展戰略而賦予的新內涵。近幾年,戰略性新興產業發展受到國內外學者的關注,是學術界研究的熱點。關于戰略性新興產業的內涵,在理論界認為主要是指低能耗、高技術、高增長,引領經濟快速發展的產業[1]。

國外學者研究新興產業及有關問題的時間較早,研究的熱點涉及新興產業結構、現狀問題等。采用的研究方法主要有案例分析法、實證法,研究方法較為成熟,研究內容和視野較為深入、系統化。

關于新興產業研究的熱點,主要集中于新興產業結構、產業問題等。如瑪麗安、費爾德曼等認為新興產業結構受到地理集群及產業空間聚集分布的影響[2]。斯內哈爾·阿瓦特指出新興產業的技術網絡與地理位置密切相關,技術創新輻射于新興產業的空間范疇[3]。奧托·鄔達克等運用案例分析法研究斯洛伐克的2個地區新興產業結構[4]。丹尼爾·福布斯等通過歷史數據和定性的方法研究新興產業存在的問題[5]。克萊格,斯圖爾特等以澳大利亞新興產業作為案例對新興產業的組織身份形成過程存在的問題提出建議[6]。

關于新興產業的研究方法,國外學者主要采用了案例分析法和定量研究方法,如克里斯蒂娜·波倫博伊烏通過生物醫藥產業案例分析新興產業興起的決定性因素、產業特點及生命周期[7]。比約古姆等以潮汐能源行業的7家初創公司作為案例探討了新興產業供應鏈配置的3種模型及每種模型適用的環境[8]。阿爾瓦雷斯-阿羅斯運用文獻計量、內容分析等方法發現物聯網、大數據和數字化等新興技術有效地促進了新興產業的形成,從而加快了工業革命從3.0到4.0的轉變進程[9]。哈桑

·丁切爾等以信號理論為基礎,旨在開發新興產業評估模型。提出了一種基于DANP(基于DEMATEL的分析網絡過程)和MOORA(基于比率分析的多目標優化)的新興產業綜合評價方法[10]。帕納約蒂斯等運用回歸模型調研1987年至2012年28個歐洲國家的太陽能光伏產業的上網電價政策,提出公共政策和行業類別尤其是生產商及競爭對手對新興產業發展具有促進作用[11]。

相比之下,國內對于戰略性新興產業的評價研究起步較晚。現階段,國內學者多數采用實證的方法來進行研究,例如層次分析法、灰色關聯分析法、嫡值法、神經網絡法等。從現有的研究成果來看,國內學者已經初步探索出戰略性新興產業發展水平測度的指標體系,主要體現在以下幾個方面。

技術創新方面,武建龍、王宏起通過模塊化

的視角從架構創新和模塊創新2個維度研究戰略性新興

進產業的技術創新與突破[12]。

張云利用Delphi、AHP以及熵值法確定指標權數,從系統動力學理論構建模型探究戰略性新興產業自主技術創新能力[13]。系統動力學理論模型的構建較為全面地反映出技術創新能力的內容。張斐斐認為應該不斷完善企業技術創新機制,加強企業自主創新能力[14]。陳潔通過資本產出和勞動產出2個維度構建SFA模型對戰略性新興產業的技術效率進行測度,提出加強政策支持和創新機制的建議[15]。劉暉、劉軼芳等從投入和產出2個維度對我國戰略性新興產業技術創新效率進行研究[16]。霍國慶、李捷等運用案例分析法從不同的模式和理論來分析技術創新模型,具有一定的典型性[17]。周葉、黃虹斌通過熵變理論對不同階段和不同周期的戰略性新興產業創新生態系統進行研究[18 ]。孫帆從要素投入、創新孵化、創新產出等方面構建了戰略性新興產業創新系統結構[19]。張志華等運用因子分析、回歸分析的方法對協同創新網絡、企業創新績效、協同環境等影響戰略性新興產業協同創新網絡的因素進行分析[20]。

政策環境方面,張振翼、張立藝等認為戰略性新興產業環境面臨國際合作格局變動、競爭激烈、治理體系紊亂的問題,提出應著手從宏觀環境,保障機制,產業創新政策這幾個方面進行完善[21]。劉佳剛從經濟發展水平、經濟發展活力、開放水平、人才強度、科技力量這幾個方面構建指標體系,運用熵權法和灰色關聯法研究我國戰略性新興產業環境[22]。周材華從投入、期望產出、非期望產出3個維度10個指標對戰略性新興產業環境技術效率進行測度[23]。

產業與市場方面,王卉彤等通過熵值法從盈利能力、收益質量、償債能力、成長能力4個維度構建戰略性新興產業發展質量指標體系,并按照我國不同城市劃分戰略性新興產業發展質量區域,分別是低質量區、中低質量區、中高質量區、高質量區[24]。孫理軍、呂雪從科學與技術、產業與市場、政策與環境3個維度6個指標來分析戰略性新興產業發展水平[25]。這些維度指標對文中的研究提供了一定的借鑒作用。劉康華從投入、產出、發展潛力3個維度16個指標,研究了西部民族地區戰略性新興產業發展水平測度,改進了西部地區戰略性新興產業的發展水平[26]。季凱文圍繞產業發展潛力構建了5個維度13個指標分析了江西十大戰略性新興產業發展水平[27]。鮑洋通過構建評價指標體系,運用主成分分析法研究我國戰略性新興產業國際化發展水平[28]。

綜上所述,國內外學者對戰略性新興產業的發展水平測度進行了大量的實證和理論研究,并取得了一定的研究成果。從研究的方法來看,較少針對具體的戰略性新興產業進行案例研究或定性研究。從研究的視角來看,縱觀國內外學者的觀點,現階段主要從技術創新、政策環境、產業與市場等方面研究戰略新興產業的發展水平。指標體系的構建較為多樣化,結合已有的研究成果、數據采集的可得性及現實的可操作性,文中主要從技術創新層面、政策環境支持層面、產業市場層面3個維度對粵港澳大灣區戰略性新興產業發展水平進行評價。

2 研究方法及模型構建

2.1 研究方法及指標體系構建

運用熵值法對粵港澳大灣區戰略性新興產業發展水平進行測度。熵值法能夠客觀、真實地反映各指標的權重,可以避免賦權的主觀性。確定測度的指標體系,文中從技術創新層面、政策環境支持層面、產業市場層面這3個維度構建產業發展水平測度8個指標體系。

1)技術創新層面。主要包括專利申請量、專利授權量。這是技術創新成果的最直接反映指標,反映了戰略性新興產業技術創新的水平。

2)政策環境支持層面。主要包括各類科學研究與開發機構基本情況、研究與實驗發展(R&D人員)、研究與實驗發展經費(R&D)支出。這幾個指標主要反映了政府及相關部門對戰略性新興產業的支持現狀,體現對其投入的情況。

3)產業市場層面。主要包括高新技術產品產值、產品銷售收入、出口額。這幾個指標直觀反映出戰略性新興產業的成效及產出,體現戰略性新興產業發展水平。具體的指標構建體系見表1。

3 粵港澳大灣區戰略性新興產業發展水平實證測度

3.1 數據來源

鑒于目前還沒有專門針對戰略性新興產業發展水平測度的統計數據,文中的數據來源主要包括《國家統計年鑒》、粵港澳大灣區兩個特別行政區及9個城市的統計年鑒。這些統計年鑒的數據涵蓋了技術創新層面、政策環境支持層面、產業市場層面3個維度8個指標的數據,文中主要是選取2011—2020年近十年的數據。

3.2 測度分析

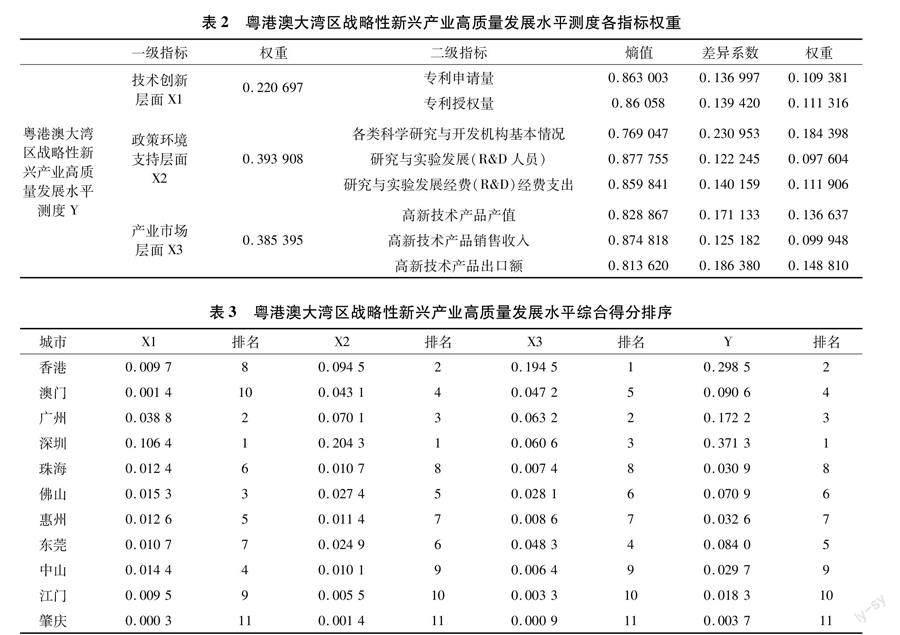

文中通過Matlab軟件采用熵值法確定粵港澳大灣區戰略性新興產業發展水平測度指標權重。其中技術創新層面的權重是0.220 697,政策環境支持層面的權重是0.393 908,產業市場層面的權重是0.385 395。在此基礎上,確定各個指標的熵值、差異系數和權重。從權重系數來看,政策環境支持層面與產業市場層面的權重系數較為接近,技術創新層面的權重系數略低。具體的指標體系見表2。

3.3

粵港澳大灣區戰略性新興產業各個維度發展水平

基于粵港澳大灣區戰略性新興產業高質量發展水平測度指標體系以及各指標權重,從3個維度測度2011—2020年粵港澳大灣區各大城市的發展水平。具體的綜合得分見表3。

3.3.1 總體評價

從發展水平的綜合得分來看,粵港澳大灣區各個城市所有的指標體系綜合得分最高的城市是深圳(0.371 3),得分最低的是肇慶(0.003 7)。說明深圳的戰略性新興產業發展水平較高,發展速度較快。從數據的差異性來看,粵港澳大灣區各個城市的戰略性新興產業的發展水平差異較大。特大城市如深圳、香港、廣州的戰略性新興產業發展質量較高,而粵港澳大灣區二三線城市如中山、江門、肇慶的發展后勁不足。說明粵港澳大灣區各個城市之間資源、技術、政策的融合及協作有待加強。

3.3.2 技術創新

從技術創新層面的維度得分來看,粵港澳大灣區各個城市的技術創新指標得分最高的城市是深圳(0.106 4),得分最低的是肇慶(0.000 3)。說明深圳在技術創新層面發展水平較高,自主創新能力強,技術水平先進。從數據的整體性來看,粵港澳大灣區各個城市的整體技術創新得分普遍不高,技術創新水平較低。因此,粵港澳大灣區的技術創新水平有待進一步提升。另一方面,從數據的排名來看,珠海、東莞、香港、澳門這幾個城市的得分也偏低。結合指標來看,說明這幾個城市在專利的產出方面不夠活躍,技術創新的迭代較慢。

3.3.3 政策環境支持

從政策環境支持層面的維度得分來看,粵港澳大灣區各個城市的政策環境指標得分最高到最低的排名城市是深圳(0.204 3)和肇慶(0.001 4)。其次是香港、廣州、澳門、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、江門。最高和最低分之間的差距較大,說明城市之間戰略性新興產業政策環境支持力度差異較大。從排名得分來看,排名在后面5位的城市分數偏低。說明這幾個城市的政策環境支持有待進一步的提升。

3.3.4 產業市場

從產業市場層面的維度得分來看,粵港澳大灣區各個城市的產業市場指標得分最高的是香港(0.194 5),其次是廣州、深圳、東莞、澳門、佛山、惠

州、珠海、中山、江門,得分最低的是肇慶(0.000 9)

。從產業市場得分的排名來看,惠州、珠海、中山、江門、肇慶的得分偏低,結合維度指標來看,說明這幾個城市的高新技術產品產值、銷售收入、出口額較低,即產出較少。從整體性指標得分來看,產業市場產出差異性較大,兩極分化的現象較為嚴重。

4 結語

文中通過構建指標體系,運用熵值法對2011—2020年粵港澳大灣區11個城市戰略性新興產業的發展水平進行評價。結果發現,深圳、香港、廣州、澳門這幾個城市的戰略性新興產業發展水平較高。而中山、江門、肇慶這3個城市的戰略性新興產業發展水平偏低。綜合得分最高分和最低分之間差距較大,兩極分化嚴重。從技術創新方面看,深圳、廣州、佛山這幾個城市的自主創新能力強,而江門、澳門、肇慶這幾個城市的技術創新能力偏弱。政策環境支持方面,深圳、香港、廣州這幾個城市的支持力度較大,中山、江門、肇慶這幾個城市的政策支持力度較小。產業市場方面,香港、廣州、深圳、東莞這幾個城市的產出豐富,而中山、江門、肇慶這幾個城市的產出較少。總的來說,粵港澳大灣區11個城市戰略性新興產業發展水平差異較大,特大城市各個維度和指標結果較好,戰略性新興產業質量發展水平高。而二線、三線城市各個維度和指標表現不理想,說明戰略性新興產業發展水平緩慢。因此,城市經濟水平、綜合實力與戰略性新興產業發展水平之間存在密切關系。同時,說明粵港澳大灣區城市群之間的協作,共同發展的規劃仍處在初期階段,缺乏深入共贏的長期戰略性協作,城市群之間的關聯度,產業粘性較低。

1)提高粵港澳大灣區的技術創新能力。粵港澳大灣區戰略性產業的快速發展需要強有力的技術創新,構建完善的技術創新體系是粵港澳大灣區戰略性新興產業未來的發展方向。一方面,鼓勵粵港澳大灣區各大城市技術創新,建立企業、研發機構、高校協同研發系統,加強城市自主創新的能力,加快戰略性新興產業核心技術的攻克,形成強而有力的技術創新競爭優勢和健全的技術創新體系,不斷實現技術突破。另一方面,創造粵港澳大灣區各個城市技術創新共享空間網絡,加強粵港澳大灣區各個城市技術創新成果的交流,提升專利申請和專利授予的數量和質量,實現灣區的技術創新協同發展的創新體系。

2)加大粵港澳大灣區政策環境支持力度。粵港澳大灣區各個城市的政府應加大財政政策、稅收政策、創新機制政策、協作網絡政策等的支持力度,優化灣區戰略性新興產業的投融資政策體系。首先,灣區各個城市政府應加強戰略性新興產業環境的規劃與設計,加大研究與實驗發展經費(R&D)支出。其次對戰略新興產業實行稅收優惠或退稅政策,減輕企業的經濟負擔。最重要的是,積極為戰略性新興產業營造良好的投融資環境,設立專項融資資金和擔保公司,建立健全投融資體系,促進企業的快速發展和規模的擴張。

3)加強粵港澳大灣區產業市場的培育能力。高新技術產品產值、銷售收入、出口額對戰略性新興產業的發展具有重要的影響作用。產業市場培育有助于判斷產業發展的階段,促進產業的快速轉型升級和高質量發展。因此,一方面,挖掘粵港澳大灣區戰略性新興產業的市場需求,加強高新技術產品的研發和產品的創新,研究消費者心理行為,不斷發現消費趨勢。另一方面,健全市場機制,樹立全球化營銷理念,積極依托國內市場,不斷開發國際市場,加快高新技術產品出口,形成通暢的國際營銷渠道。發揮粵港澳大灣區各個城市的優勢,優化產業結構,引導粵港澳大灣區形成獨特的空間網絡,培育產業的核心競爭力,形成自身的品牌效應。

4)提升粵港澳大灣區城市群的共同協作能力。由于城市群的經濟發展水平差異較大,小城市、大城市與特大城市的戰略性新興產業發展水平也呈現出較大差距。因此,充分發揮粵港澳大灣區資源優勢和競爭力。加強經濟較弱城市的戰略性新興產業發展水平,促進粵港澳大灣區城市群的戰略性新興產業的關聯度和協作能力,強化香港、澳門與其他灣區城市的空間網絡聯系。加快城市群的資源整合能力,進一步加強城市群之間的產業要素流通,形成共生性發展的戰略性新興產業。

參考文獻:

[1] 馮赫.關于戰略性新興產業發展的若干思考[J].經濟研究參考,2010(43):62-68.

[2]FELDMAN,MARYANN,LENDEL,et al.The geographic context of emerging industries[J].Georgia Institute of Technology,2009(10):1-31.

[3]AWATE S,MUDAMBI R.On the geography of emerging industry technological networks:the breadth and depth of patented innovations[J].Journal of Economic Geography,2018(03):391-419.

[4]REHAK S,HUDEC O,KOSICE,et al.Path dependency and path plasticity in emerging industries[J].Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie,2013(10):14-28.

[5]FORBES D P,KIRSCH D A.The study of emerging industries:Recognizing and responding to some central problems[J].Journal of Business Venturing,2015(26):589-602.

[6]CLEGG,S R,RHODES C;KORNBERGER M.Desperately seeking legitimacy:Organizational identity and emerging industries[J].Organization Studies,2007(04):495-513.

[7]PORUMBOIU,CRISTINA.The importance of emerging Industries:The case of biopharma[J].Eurasian Economic Perspectives,2020(06):3-12.

[8]BJORGUM-OYVIND,NETLAND-TORBJORN.Configuration of supply chains in emerging industries:a multiple-case study in the wave-and-tidal energy industry[J].International Journal of Manufacturing Technology and Management,2017(02):13-52.

[9]ALVAREZ-AROS,ERICK L,BERNAL-TORRES,et al.Technological competitiveness and emerging technologies in industry 4.0 and industry 5.0[J].Engineering Sciences,2021(01):16-29.

[10]DINCER H,HOSKOVA-MAYEROVA,S,KORSAKIENE R,et al.IT2-based multidimensional evaluation approach to the signaling:investors priorities for the emerging industries[J].Soft Computing,2020(24):17-34.

[11]PANAYIOTIS P G,GLEN D,RODOLPHE D.Shine on me:Industry coherence and policy support for emerging industries[J].Administrative Science,2017(03):503-540.

[12]武建龍,王宏起.戰略性新興產業突破性技術創新路徑研究——基于模塊化視角[J].科學學研究,2014(04):508-518.

[13]張云.戰略性新興產業自主技術創新能力評價[D].長沙:湖南工業大學,2013.

[14]張斐斐.我國戰略性新興產業的技術效率測度及影響其發展的因素分析[D].石家莊:河北師范大學,2013.

[15]陳潔.高技術產業技術效率測度及其對戰略性新興產業發展的借鑒研究[J].南京工程學院學報(自然科學版),2017(04):36-40.

[16]劉暉,劉軼芳,喬晗,等.我國戰略性新興產業技術創新效率研究[J].系統工程理論與實踐,2015(09):2296-2303.

[17]霍國慶,李捷,張古鵬.我國戰略性新興產業技術創新理論模型與經典模式[J].科學學研究,2017(11):1623-1630.

[18]周葉,黃虹斌.戰略性新興產業創新生態系統自組織演化條件及路徑研究[J].技術與創新管理,2019(02):158-162.

[19]孫帆.戰略性新興產業創新系統協同創新機理[J].技術與創新管理,2019(06):673-678.

[20]張志華,王紅月,杜萬恒.戰略性新興產業協同創新網絡影響企業創新績效的實證研究[J].技術與創新管理,2019(02):151-157.

[21]張振翼,張立藝,武玙璠.我國戰略性新興產業發展環境變化及策略研究[J].中國工程科學,2020(02):15-21.

[22]劉佳剛,袁宇心.我國戰略性新興產業發展環境的灰關聯分析[J].經濟問題探索,2015(06):137-143.

[23]周材華.我國戰略性新興產業環境技術效率的測度研究[D].南昌:江西財經大學 2014(06):16-18.

[24]王卉彤,劉傳明,劉笑萍.中國城市戰略性新興產業發展質量測度及時空特征分析[J].城市發展研究,2019(12):130-136.

[25]孫理軍,呂雪,周國華,等.戰略性新興產業自主發展水平的測度研究據[J].宏觀經濟研究,2020(01):81-94.

[26]劉康華,張海鵬.西部民族地區戰略性新興產業發展水平測度[J].合作經濟與科技,2015(06):18-20.

[27]季凱文.戰略性新興產業發展水平評價及行業比較——以江西為例[J].產業經濟評論,2014(06):84-90.

[28]鮑洋,曹國翠.中國戰略性新興產業國際化發展水平評價[J].東北財經大學學報,2017(02):33-38.

(責任編輯:王強)

收稿日期:2022-08-12

基金項目:廣東省普通高校重點科研平臺和科研項目“粵港澳大灣區戰略性新興產業高質量發展水平測度及提升路徑研究”(2018WQNCX226)

作者簡介:余仙梅(1988—),女,廣東化州人,講師,主要從事區域經濟、數字經濟等方面的研究工作。