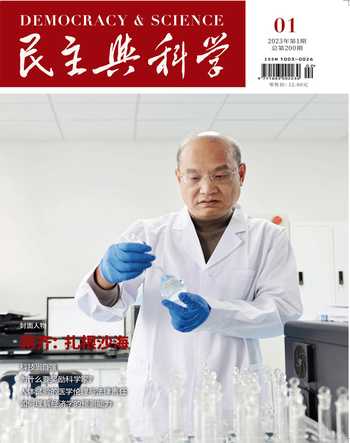

林飛卿:我國免疫學奠基人之一

曹曉燕

林飛卿(1904—1998),浙江鎮海人,二級教授,我國現代微生物學和免疫學的奠基人之一,曾任中華微生物與免疫學會副主任委員、中國微生物學會第三屆理事會理事、上海免疫學會副理事長、上海微生物學會第一至五屆理事會理事。1983年起任《國外醫學·微生物學分冊》(《微生物與感染》雜志的前身)主編、名譽主編,《百科全書》編委等。上海市第一至八屆人民代表大會代表。1956年7月加入九三學社。

1904年8月19日,林飛卿出生在一個富裕家庭,1924年6月畢業于上海圣瑪利亞女中,同年9月考入北平燕京大學生物系醫預科,1927年獲理科學士學位,隨即考入北平協和醫學院,1932年畢業,獲醫學博士學位。畢業后留校任細菌學系助教,1935年晉升為講師,并與同院講師,后成為我國放射學奠基人之一、一級教授的榮獨山博士結為伉儷。1936年在南京國立中央大學醫學院細菌科任教。

打起背包 奔赴戰區

1937年,日本侵略者發動全面侵華戰爭,祖國大好河山慘遭日寇鐵蹄的蹂躪,是年8月,日軍侵犯上海,進逼南京。在這民族危亡之際,榮獨山和林飛卿毅然投身于紅十字會組織的救護工作,之后戰事愈緊,國立中央大學醫學院撤往后方,不久,夫婦倆又奔赴漢口,加入時任北京協和醫學院生理系主任林可勝教授領導的中國紅十字會總會救護總隊部的工作。當時的中國紅十字會總會救護總隊部,名義上雖屬群眾性團體,主要任務卻是組織、派遣醫療隊和醫護隊,攜帶醫療器材,去戰地醫院和后方醫院,協助醫護工作,并組織運輸隊,協助轉運傷病員。根據作家出版社出版,楊義堂著的長篇傳記文學《抗戰救護隊》中記載,林飛卿和榮獨山都被派往一線戰場,跟隨細菌專家陳文貴到湖北黃梅縣參加武漢東部戰場救護工作。當時林可勝曾經征求過榮獨山的意見,是否讓林飛卿留在總隊機關,榮獨山覺得學細菌在機關干活不是長項,前線更需要林飛卿,而林飛卿呢,雖不愿意留在機關,也愿意去照顧病人,但這就意味著要和丈夫分開,結婚以來的種種艱難,多少令夫婦二人難過不舍。想到非常時期,救護隊的成員都像軍人一樣,住大通鋪,夫妻倆都留下就意味著需要專門安排住宿,考慮到不給大家添麻煩,更考慮到前線戰事的需要,林飛卿還是打起背包,跟著協和醫學院副教授、內科專家錢東弈一起到鄂東戰場,從此以后,夫妻二人就只能靠鴻雁傳書。在林飛卿給榮獨山的家信中這樣寫道:

親愛的獨山,我在湖北黃梅,和陳文貴隊長一起為抗戰的將士們做救護。兇狠的日本鬼子使用了毒氣彈,我軍沒有防化設備,黃梅被敵人占領了。我們自制了石灰水,讓士兵潑灑到陣地上,讓士兵們把衣服弄濕,用濕毛巾系上口鼻,繼續戰斗!他們真是好樣的!勇敢的士兵又將黃梅縣城奪了回來。

親愛的獨山,雖然不能在你身邊,但是我每天都在為我的病人——士兵們英勇負傷、殺敵報國的精神所感動,能被他們所需要,能為民族的抗戰而奉獻自己的愛,這就是我最大的滿足。

簡簡單單的家常閑聊,在丈夫榮獨山的心中充滿了大大的滿足感,“我的飛卿已經適應了戰爭時期的艱苦生活”,一個北平的嬌小姐變成了真正的抗戰救護隊員。

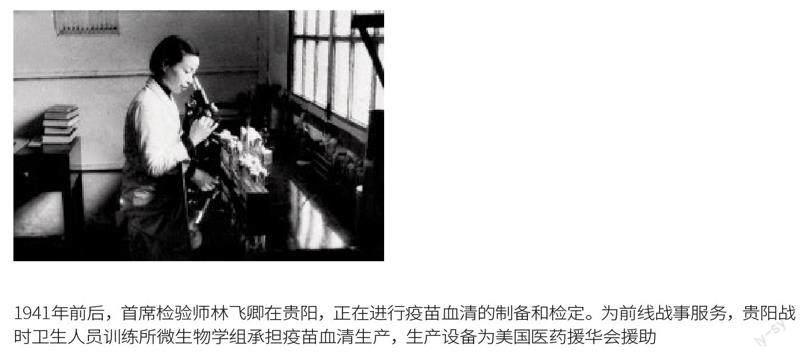

隨著日寇侵犯不斷深入,戰區逐漸擴大,傷病員日益增多,救護總隊的醫務力量日感不足,當救護總隊經長沙,下祁陽,一路輾轉奔波,于1938年底抵達貴陽圖云關后,便就地創辦了軍政部戰時衛生人員訓練所。林飛卿所在的微生物學組承擔疫苗血清生產和檢定,為前線戰事服務。早在1936年,陳文貴隊長即以世界衛生組織公共衛生視察員的身份在孟買哈夫金研究所從事過鼠疫研究,因而林飛卿被派往該所學習制備防治鼠疫菌苗的研究,1942年春,揭露日本帝國主義在常德用鼠疫桿菌進行細菌戰罪行的工作就是由陳文貴負責的,林飛卿從印度回國后即參與了這項有重要歷史意義的工作。抗戰勝利后,貴陽衛生人員訓練所與安順軍醫學校合并,遷址上海江灣,成立國防醫學院。林飛卿即來到上海任國防醫學院衛生實驗院細菌科主任,從事教學與軍用疫苗制備與檢定工作。

免疫研究 意義深遠

林飛卿致力于腸道菌菌苗、局部免疫及抗感染免疫的研究。20世紀50年代初,林飛卿曾在美國學習過液體培養百日咳病原菌百日咳博德特氏菌(Bordetella pertussis)。這種工藝適合大規模培養細菌,她認為可以應用于培養傷寒病原菌制備疫苗。在西方國家對我國全面封鎖而缺乏進口原料的情況下,在林飛卿的兄長、同一學校任教的著名生物化學家林國鎬的幫助下,林飛卿帶領幾位年輕教師開展以黃豆蛋白水解物代替國外酪蛋白水解物制備傷寒桿菌液體培養基原料的研究,該法具有保留細菌可溶性抗原及包膜抗原等優點,解決了當時細菌疫苗生產和研究的瓶頸,為我國生物制品部門所采用。這項兄妹教授進行的高水平研究,歷時4年,對黃豆和酪素的蛋白質中氨基酸組成進行定量分析,比較了對這兩種蛋白質進行酸水解和酶水解后產物的差別,進而用黃豆蛋白的兩種水解物配制的液體培養基進行了培養傷寒病原菌試驗。他們還對用改良方法生產的細菌培養物和濾液進行了抗原檢測,證明菌體有很強的毒力,菌體濾液都對實驗動物有良好的抗原性。這一研究不僅有實用意義,更為后來的研究者提供了從事有關研究的一個示范樣本。1958年,林飛卿主譯《免疫學與血清學》一書,最早地普及免疫學系統的知識。

20世紀60年代初期,針對我國細菌性痢疾流行嚴重,死菌苗效果差的問題,林飛卿建立了志賀菌感染致豚鼠結膜角膜炎動物模型,為志賀菌制備減毒活菌苗和選擇流行菌株為候選菌株等奠定了基礎。此外,她帶領團隊對致病性大腸埃希菌的分離、鑒定和流行型別進行研究,為控制其流行提供了依據。即使在“文革”十年的極端困難時期,林飛卿也沒有放棄學術上的追求。她認為此時免疫學在國外飛速發展,研究內容已突破了抗感染免疫的范圍而擴大到機體識別異種抗原的免疫應答領域。為了拓寬教學內容和加深對微生物感染機理的認識,她以接近古稀之軀,推動她周圍的年輕人學習掌握了多種免疫學新技術,并應用這些技術進行臨床病例或實驗動物的檢查,多有新的發現。

20世紀80年代,林飛卿創建系統性白色念珠菌的快速診斷,以利及時治療。曾獲國家教委1982年科技進步三等獎和1989年上海市科學進步獎。1989年,我國出現食品受葡萄球菌腸毒素污染問題時,年已古稀的她還主動傳授“幼貓動物實驗”經驗,為解決實際問題出謀劃策。90年代前后,合作研究鴨類乙型肝炎感染的檢驗及去除法氏囊后的影響,獲1991年國家教委科技進步三等獎。

誨人不倦 傾囊相授

林飛卿畢生教書育人,嚴謹、認真、誠懇、耐心,在學術問題上,她提倡民主,啟發青年人主動探索、開闊思路,培養分析與解決問題的能力。她寫道:“在我多年的教學、科研工作中,我深刻地體會到人才的重要性,所以我對研究生、進修生、教研室的青年教師和技術員的培養極為重視,抱著‘青出于藍勝于藍’的期望,希望他們能盡快地成長,成為國家的有用之才。”在愿“青出于藍勝于藍”精神的指導下,她培養的許多學生成為各高校和科研機構的學術帶頭人或業務骨干,有的成為兩院院士,如中國微生物學會原理事長聞玉梅院士、原中國預防醫學科學院院長曾毅院士。

1951年,聞玉梅以優異的成績考入上海醫學院,進入醫療系開始本科學習。1956年畢業,她參加全國首次副博士研究生考試,并以優異成績考取了上海第一醫學院微生物學的研究生,欲師從林飛卿教授。但當時林飛卿只收學俄文的學生,無奈之下,聞玉梅打算去中山醫院放射科工作。這時,林飛卿撥通上海第二醫學院微生物學一級教授余? ?的電話:“你的研究生發榜了嗎?我給你一張試卷,你看后再作決定。”余? ?看了聞玉梅出色的試卷后,當即表態:這個學生我收了。于是聞玉梅1956年從上海第一醫學院畢業之后,進入了上海第二醫學院,跟從余? ?開始微生物學的研究。1957年,副博士政策被取消,聞玉梅無奈中止了在第二醫學院的學習,回到上海醫學院做助教。1960年,聞玉梅在上海第一醫學院基礎部獲重點培養,正式拜林飛卿教授為師。林飛卿親自制定“師徒計劃”。在教書育人方面,要求聞玉梅注意啟發思維,有目的的講解,并在講解時要主動而又自然地進行愛國主義教育,為此,她經常一字一句地為聞玉梅修改講稿。在科研選題方面,從如何收集文獻、制作文獻卡片,到如實記錄結果、確切分析討論、撰寫論文等每一個細節,她都不厭其煩地傳授經驗。在實驗技術方面,更是強調要正規,接種細菌,挑取菌落,稀釋血清,直到觀察結果等全套的基本技術幾乎是手把手地教,極為嚴格地訓練:做血清稀釋時,必須規范,每管只能混勻三次,不能兩次,也不能四次,要與機器一樣準確無誤;挑取菌落時,雙肘必須貼桌,對準一個菌落,不許沾邊,以免雜菌混入,這些為聞玉梅在今后的科研實驗中奠定了規范基礎。三年多的傾囊以授之后,林飛卿認為聞玉梅已經從自己這里學到了她所能教的所有東西,為了進一步培養聞玉梅,就將聞玉梅送到北京協和醫科大學進修,師從中國醫學微生物學、免疫學開拓者之一的謝少文教授。1963年5月,聞玉梅與林飛卿在《實驗生物學報》上發表《艾氏腹水癌抗原的初步研究》一文。

聞玉梅曾經在她的回憶文章《銘記師德 終身受用》中寫道:

這些年來,我始終受到林教授的教誨。她一絲不茍、認真勤奮的治學風格,嚴格又和藹、誨人不倦的師表品德,對我畢生均有極其深遠的影響。我的每一步成長都離不開林老師的指導;我的點滴成績都滲透著林老師的心血。

1980年3月,聞玉梅被首批選派去英國倫敦大學衛生與熱帶病研究所WHO肝炎合作中心,進修肝炎病毒三個月。林飛卿覺得三個月時間對聞玉梅來說太短,正好美國國立衛生研究院(NIH)對中國學者開放了,但聞玉梅已經是教研室主任,校方不批準聞玉梅出國。已經70多歲的林飛卿說:“聞玉梅是有潛力的,一定要讓她去,我替她當主任,有事我來做,你們把她放出去。”所以聞玉梅又到NIH進修了14個月。多年以后,林飛卿將國際友人贈給她的一把鍍金鑰匙鄭重地轉贈給聞玉梅,并叮囑她:“繼續打開微生物、免疫學的知識寶庫。”對學生的關愛與培養,不僅僅反映在一個“聞玉梅”身上,對所有她的學生,林飛卿都傾注了一個老師所有的心血與責任,八旬高齡的她仍然認真審閱研究生的記錄,并反復核算推敲實驗結果的可能性,一直工作到1987年,84歲高齡退休。

1994年上海醫學院為林飛卿90壽誕舉行慶祝活動,林教授的國內外學生們寫下了很多祝壽詞,每一份祝壽詞都蘊含著學生對恩師的思念與感恩之情。在那一刻,林飛卿回憶過往寫道:“1932—1994年漫長的62年間,經歷了各種遭遇。現雖已至耄耋之年,然老驥伏櫪,壯志猶存,仍圖有利于人民”。

人生選擇 大愛情懷

林飛卿一生曾有過兩次決定性的選擇,一是留守上海,二是成立榮林氏獎學金。1947年,林飛卿和榮獨山從印度返回祖國,仍回到國防醫學院任教。此時,解放戰爭從戰略防御轉入戰略反攻,國民黨政府在中國人民解放軍強大的攻勢下連連敗北,搖搖欲墜。國防醫學院內人心惶惶,動蕩不定。1948年末,國防醫學院決定全院遷往臺灣,當局再三勸導,希望他們夫妻二人一起隨往臺灣,但兩人決意留下。1949年5月,上海這座全國最大的城市回到了人民的懷抱。他們親眼目睹中國人民解放軍入城,紀律嚴明、不擾百姓、夜晚露宿街頭的動人情景,心中十分欽佩。同年9月,兩人接受上海市人民政府衛生部門的邀請,放棄自己開業,到上海第一醫學院任教。林飛卿任細菌科主任,榮獨山任放射學教研室主任、中山醫院放射科主任。

1952年1月開始,美軍飛機在朝鮮前線和后方上空,中朝邊境以及我國遼東等地大量投放各種帶有鼠疫、霍亂等病菌的毒蟲,發動了細菌戰爭。對美帝國主義發動的細菌戰,全國人民無限憤慨,上醫同學在林飛卿領導下,召開聲討美帝國主義暴行的大會。上海市科協、醫務工作者抗美援朝委員會召開座談會,由顏福慶主持,林飛卿、藥理學家張昌紹等眾多專家參加,黃家駟作總結發言。隨后,上海市科技界、醫務界成立細菌戰防御委員會,推舉林飛卿、沈克非、黃家駟、錢悳、顏福慶等90人為委員,沈克非為主任委員。

“文革”期間,林飛卿和榮獨山兩位“資產階級反動學術權威”備受逼害、煎熬,溫文儒雅的笑貌儀容被低著頭、哈著腰取代了,教授、主任的頭銜屬四舊,不能叫了。兩位教授一向立以為本的育人、處世、理事的原則成了過街老鼠,人人喊打。“革命委員會”命令凍結工資,每月只發給最低生活費,并組織抄家,收去了可作“罪證”的舊照片、文書,銀行存折,并勒令他們在三天內搬到幾里外、動物房邊、廢棄不用的鍋爐間的行將傾倒的兩間危房里。在那個年代,這就是理所當然的“掃地出門”,每當大雨時,“新居”外泥地上的積水就會漫過門檻進到屋內,這一住就是幾年。農忙時節,老師和學生都要下農村參加田間搶收、搶種,接受貧下中農再教育。林飛卿自不例外,剛開始,貧下中農都指指點點:這個老太婆每個月要拿300多元工資,比我們全家一年的都多,真不知道她怎么個用法!但沒幾天,不少樸實的農民婦女就和林飛卿熟絡起來了,都覺得她和藹可親,一點架子都沒有。“文革”結束后,1978年,兩位教授終于回到了他們的原住所,學校也發還了他們多年被扣的工資,加上“文革”前的歷年積蓄,他們有了一筆數目不小的錢。盡管他們在“文革”中備受心靈的折磨和精神的枷鎖,但當這一切都結束時,林教授依然笑著對眾人說:“寬恕他們吧,忘記過去吧!”他們決定將這筆積蓄捐給醫學院,設立獎學金。

1980年12月27日,上海第一醫學院向衛生部提出《關于設立“榮林氏獎學金”的請示報告》,林飛卿和榮獨山將“文革”期間被扣發的工資6萬元全部捐給醫學院,設立“榮林氏獎學基金”,每年用利息獎勵學習成績特別優異或在某些學術問題上有創見和顯著成績的品學兼優的學生。1981年5月,衛生部《關于設立“榮林氏獎學金”的批復》同意醫學院設立該獎學金。同年10月,醫學院制定《“榮林氏獎學金”評定工作辦法》,并成立了“榮林氏獎學金”評審委員會。該辦法當年試行,之后,每年評定一次,設15個名額,獲獎者除授予一枚“榮林氏獎學金獲得者”獎章和獎狀外,每人發獎金200元。從1981年到2003年的22年間,共資助200余名優秀學子。

除了這6萬元的“榮林氏獎學金”,他們還先后拿出3萬元分贈中山醫院微生物學教研室、放射科和校圖書館,將多年珍藏的外文書籍贈給醫院,建立“榮獨山圖書室”,設立圖書室基金。晚年的林飛卿雖病魔纏身,但仍十分關心學科建設和人才培養。當學校領導和同事去探望她時,她還不忘叮囑要繼續在醫學微生物學與免疫學領域中不斷學習新知識、新技術,為醫學有所貢獻。為激勵學生努力學習,為科教和醫學事業獻身,1996年,已是92歲高齡的林飛卿又一次捐獻數萬元積蓄,建立“林飛卿獎教金”,獎勵在教學上有突出成績的基礎醫學院青年教師和品學兼優的研究生。

1998年5月4日,林飛卿在上海中山醫院因肺部感染逝世。

2004年11月23日,由上海市免疫學會、上海市微生物學會和復旦大學上海醫學院聯合舉辦了林飛卿教授誕辰一百周年紀念會,緬懷她的高尚品德和表率風范,追思她的學術成就以及為我國科學發展作出的貢獻。上海醫學院1950屆畢業生、上海醫學院微生物學教師高驥千在林飛卿教授百歲冥誕之際,曾寫感懷詩一首:

緬懷吾師林飛卿,

培養后進耕耘勤。

事必恭親身作則,

教學科研全力傾。

思想改造拔白旗,

師皆帶頭如所期。

俯首甘為孺子牛,

奈何世俗小人欺。

浩劫難逃罪名織,

打掃廁所臭氣止。

工資財寶都沒收,

掃地出門無地址。

風吹雨打終見晴,

錢財發還設基金。

培養學子乃宿愿,

小人豈能不負荊。

林飛卿于1956年加入九三學社后,還積極為學校教育教學科研工作等提出意見和建議。她認為,學校工作要經常總結,便于改善提高;同時,她敢于指出問題,在她看來,學校應該以教學育人為重點,重科研而輕教學對培養學生是不利的。可以說,林飛卿的一生都獻身給了醫學教育與科研事業,鞠躬盡瘁,嘔心瀝血育新才,嚴謹求實諫諍言。

(作者為九三學社上海市委會研究室副主任)

責任編輯:馬莉莎