論教育的可計算性

劉三女牙 郝曉晗 李卿

[摘 ? 要] 在新一代信息技術和計算主義思潮的影響下,計算成為21世紀的視角,“計算型社會”正在形成,教育科研領域也深受計算的影響,誕生出新的學科研究方向、研究范式和研究思想。研究以此為背景,探索與討論了教育可計算具備的理論和現實條件,闡明了教育計算在全方位感知教育教學情境、全維度理解教育教學主體、個性化供給教育教學服務這三個方面的內涵。最后,梳理了新技術、新范式和新思想帶來的挑戰,提出要審慎利用計算和計算主義思想推動教育研究量化工作發展,解決新型倫理問題,實現人文色彩的重賦。

[關鍵詞] 計算; 可計算性; 教育大數據; 教育計算

[中圖分類號] G434 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A

[作者簡介] 劉三女牙(1973—),男,安徽桐城人。教授,博士,主要從事教育技術、教育大數據、智能教育研究。E-mail:lsy5918@mail.ccnu.edu.cn。李卿為通訊作者,E-mail:viven_a@mail.ccnu.edu.cn。

一、引 ? 言

在新一代信息技術快車行進的路上,人們領略了以物聯網為代表的萬物互聯、以大數據為代表的萬物皆數、以人工智能泛化深入應用為代表的萬業智能的風景。與此同時,隨著云計算、區塊鏈等基礎計算設施的日漸完善,“計算型社會”的新型社會形態正在形成,計算充斥在社會的每一個角落,計算不再只和計算機有關,它決定著我們的生存[1],決定著我們認識世界的方式。除自然科學外,無處不在的計算將揚起的浪花拍打在了社會科學的海岸上。早在2009年,Lazer等人便在發布于《科學》(Science)期刊上的《網絡生活:計算社會科學時代的到來》(Life in the Network: The Coming Age of Computational Social Science)一文中給出了“計算社會科學”的概念[2],指明了網絡時代人們被數據包裹、由數據代表的現實情境,闡明了該情境背后蘊含的自然科學同人文社會科學交融碰撞、共同發展的洶涌勢頭。2020年,《自然》(Nature)期刊上再次刊登了Lazer等人的文章《計算社會科學:障礙和機遇》(Computational Social Science:Obstacles and Opportunities),該文章就如何解決計算社會科學發展過程中產生的學術研究和倫理等問題提供了建議[3],對鏟除自然科學與人文社會科學融合發展之路上的障礙產生了積極影響。2021年,Nature新增子刊《自然計算科學》(Nature Computational Science),開拓出用于承載計算相關研究或應用成果的新天地。

計算在科學研究世界中引起的風云巨變必然地吸引了教育研究者的目光,人們開始思考計算與教育的關系,“計算教育學”萌芽破土,相關學者將其視作信息科學、認知科學、心理學、數學等學科與教育學有機融合的產物,認為它是教育學在技術支持下發展的新方向,并將計算作為該領域的主要研究方法[4]。計算與教育的相融相通,有望為教育研究與實踐轉型搭建引航軌道,為新時代中國特色教育理論構建和創新發展之路點亮理論與現實的明燈。隨著“計算教育學”的出現及相關討論的深入,“可計算性”作為重要的現實問題和重大的哲學命題日益引起人們的廣泛關注。“可計算性”的概念起源于廣義數理邏輯中的“可計算性理論”,如果實際問題可以通過計算得到解決,即可借助算法或機械程序被解決,那便可以認為其具備可計算性[5]。教育若具備可計算性,教育相關的實際問題就能夠在計算的干預下得到解決。本文將從計算與計算主義的內涵,教育計算的理論與現實基礎,教育計算的核心結構,以及教育計算面臨的挑戰與對策等方面出發,系統地探討教育的可計算性。

二、計算與計算主義

(一)計算成為21世紀視角

自古以來,人類就在不斷地發明和改進計算工具,對計算的理解也逐漸深入。從利用手指進行計數,到使用繩子、石子等工具輔助計數,再到算盤、算籌和計算尺的出現,人們在計算過程中逐漸解放了雙手,但這時計算的意義仍舊單薄,只與數學相關。隨著加法器、萊布尼茲四則運算器、差分機等機械式計算工具誕生,計算與機械之間擦出火花,人類萌生出用機械過程模擬人類思維過程的設想。終于,電子計算機在1946年問世,人們對計算的認識隨之發生質的改變,開始主張計算機操作的二進制數字串能代表任何東西,包括現實世界中的事物[6],就連心理過程和大腦的奧秘,都可以從計算的角度出發進行發掘。自此,計算不再只和數學或計算機有關,它決定我們的生命,也決定我們的行為和意識[7]。

如今,從計算的角度出發縱覽社會圖景,可以將計算帶來的新型生產生活方式盡收眼底。工業、農業、服務業等社會產業正在信息技術力量的推動下穩步轉向數字化,產業活動中的各類要素能夠被轉化為可計算的多維度、細粒度的數字信息,并踏上“云端”。商品和貨幣的流通形式也被重新定義,日常生活中的交易記錄能夠在計算的操控下以數字的形式被妥善儲存,電子商務平臺由此蔚起,移動支付形式開始流行,商品的流通與交易變得前所未有的高效。教育、醫療衛生,及各類現代服務業領域中,在線學習、遠程會議、智慧醫療、“一網通辦”式政務服務、網絡直播等新概念接踵而至,它們的出現同樣離不開數據和計算的有力支撐。

計算經過長久的進化成為21世紀的視角,在計算視角中,各類生產、交易乃至教育活動均可被數字化、模型化,并在計算的處理與分析下獲得更深厚的意義和價值。

(二)一切皆可計算——計算主義

1936年,阿蘭·圖靈(Alan Turing)提出用以描述計算機最簡構造的概念——圖靈機,并從計算的角度出發,將人腦視作一臺離散態的機器,認為人類大腦和計算機的本質沒有差別,這一觀點在智人世界和智能世界之間搭建了橋梁。自此,關于人類認知和計算活動兩者間的討論相繼涌現,計算主義思想獲得蓬勃發展。

在計算主義剛興起之時,研究者們將認知、思維等心理過程的本質看作計算。圖靈在著名的《計算機器和智能》(Computing Machinery and Intelligence)一文中,利用“圖靈測試”闡明了心靈的本質即計算[8]。紐厄爾與西蒙提出的“物理符號系統假設”認為,人類大腦和計算機都能夠在特定規則的指引下對符號進行運算,從而產生特定智能行為,即智能的本質是計算。與符號學派不同,聯結主義學者把神經系統中的神經元看作不同的計算單元,借助人工神經網絡模擬來理解認知現象和智能行為表現,神經網絡的突現機制與物理符號系統雖存在差異,但其本質仍為計算[9]。隨著計算主義思想滲透至生命科學領域,人工生命科學、遺傳算法理論和DNA計算機走進大眾視野[7],細胞自動機被證明與圖靈機在特定配置下等價,生命的本質與計算畫上了等號。再后來,計算主義開始將宇宙比作計算機,認為基本粒子在物質世界規律中行為規則的支撐下進行變換,繼而促成宇宙這一三維細胞自動機的演化[6],更有學者將自然現象的本質視為計算,提出“自然界這本書是用算法語言書寫的”這類嶄新觀點[10]。

計算主義的內涵在科學和哲學發展的驅策下逐步延伸,計算主義成為一種科學研究的世界觀與方法論,心靈、認知、生命、宇宙、自然等都被視作圖靈機的特殊形態,它們的本質就是計算。毋庸置疑的是,計算主義正在讓人類意識到——一切皆可計算。

(三)“計算+”無處不在

在計算主義思想持續被豐富的過程中,計算主義的觀念逐漸從自然科學滲透到社會學、經濟學、傳播學、法學等社會科學領域。計算社會學家主張運用現代計算機和新型模擬技術,來構建研究模型和發展有益于分析經驗數據的計算方法,以此服務于理論和經驗社會學[11]。人工智能技術和數據分析手段的進步,在革新社會經濟學方法論面貌的同時,催生出基于Agent(智能代理)的計算經濟學[12]。新算法工具和新媒介的介入,讓針對傳播過程進行的計算和詮釋活動產生了革命性的變化,傳播學的可計算性研究得以被重新建構[13]。法學的研究者正站在計算主義學者的肩膀上,展望著計算法學中法律現象及其規律的全新認識過程[14]。與此同時,就連從屬于人文科學的哲學,都受到了計算主義的影響,計算哲學悄然出現并為21世紀科技哲學帶來了一抹亮色[7]。

可見,計算主義的思想已在社會科學乃至人文科學領域扎根。無論是在計算主義思想浸潤下的科研活動,還是在計算籠罩下的社會活動,無一不彰顯出“計算+”無處不在這一既定事實。“計算教育學”研究者在此時發出的熱情吶喊,昭示著教育領域的問題研究已無法避開計算主義洪流的席卷,終將踏上“計算+”這片肥沃土壤,踐行新世紀計算背景下推進教育研究轉型、促進教育創新發展的使命。

三、教育可計算的基礎

(一)計算是技術與教育融合的應有之義

技術與教育的融合發展之路離不開計算,也離不開計算主義所承載的研究思想——因為計算是聯結技術與教育之間的橋梁。

就計算與教育之間的關系而言,教育活動和學習主體在計算的操作下被數字化、模型化。自畢達哥拉斯振臂高呼出“萬物皆數”這句話后,人們便踏上了用數字表征、認識甚至取代自然世界,以及用數學的觀念和方法研究自然的偉大征途。時至今日,“萬物皆數”已然演化成“萬物皆算法”[15]。無論將萬物視為“數”還是“算法”,其本心都是為了把混亂、模糊且無規律可言的現實世界,通過具備嚴謹運算規則的數字和算法轉換為條理、清晰且規律的理性世界。因此,在方法層面上,所有教育活動都能被轉化為數據信息或定義明確的計算過程,任何學習主體的認知和思維過程都能被計算機描述和模擬。就計算與技術之間的關系而言,計算是技術能夠發揮效用的必經之路。物理機器和算法運行的底層邏輯由計算承載,無論是人工智能技術、數據庫技術、大數據技術,還是云計算、區塊鏈、物聯網,都要依靠物理機器或算法來實現特定功能和體現實踐價值,計算在其中的重要性不言而喻。

站在計算之橋上,可以看到技術與具備數字化、模型化屬性的教育對象相遇后綻放出的絢爛火花,大數據時代教育問題的闡釋與解決也借此煥發出新光彩,大到各類教育活動,小到學習主體的知識建構過程,正在逐步演化為能夠依據自身可計算性被合理掌控的對象,不斷強化的計算正在引領技術與教育走向深度融合。

(二)數據密集型研究范式為教育計算準備了新型的方法論

圖靈獎獲得者、大數據之父吉姆·格雷(Jim Gray)在2007年召開的計算機科學與電信委員會大會上提出了數據密集型研究范式[16],并將其稱為第四種科學研究范式。借助大數據時代天然的背景優勢,利用技術和算法對海量數據進行推演歸納、計算模擬,可以更準確地表征和更犀利地探求事物本質,這正是數據密集型研究范式的魅力所在。

歷史學、社會學和公共管理這類人文社會科學領域的經典學科,在早期研究活動中大都以定性研究方法為主。進入21世紀,新一代信息技術革命列車呼嘯而過掀起的熱浪,終于裹挾著數據密集型研究范式來到了這些人文社會科學研究者面前。以大量統計資料為對象進行的量化分析,針對社會現象和公共管理問題進行的數據挖掘及建模,讓數據驅動的方法論進一步站穩了腳跟[17],人文社會科學家們擁有了以數據挖掘、機器學習、深度學習等技術和算法為代表的新型量化研究工具。至于計算社會學這類以計算視角看待人類及其社會活動的學科,更是在實際研究活動中將數據密集型研究范式運用得爐火純青。

教育的研究范式正在被數據驅動下的科研范式所吸引,研究范式的歷史性變革意味著教育研究將從傳統的經驗判斷演進為數據驅動的新形態,獲取超大樣本分析拓展出的廣闊視野,用對現象的全景式解構替代局部觀察[4]。教育計算將在數據密集型研究范式的指引下,擺脫傳統思辨研究方式的桎梏,幫助教育研究者更深刻地透析教育系統,更清晰地表征和理解學習主體的行為及認知,從而推進教育理論創新和教育實踐發展。

(三)教育信息化實踐為教育計算奠定了堅實的物質基礎

長期以來,我國高度重視信息技術對教育的促進作用,積極開展信息化基礎設施的建設工作。隨著中國教育和科研計算機網與中國教育衛星寬帶傳輸網絡相互聯通形成“天地合一”的現代遠程教育網絡架構,教育計算物質基礎搭建的故事拉開了序幕。爾后,“校校通”“農遠”工程的陸續落地,“教育云”“電子書包”項目相繼面世,“三通兩平臺”的建設工作獲得迅猛發展[18]。教育信息化基礎設施快速、全面的部署,大力拓展了教育世界中的網絡空間,引導著教育快步邁向數字化轉型的征程。

時至今日,我國教育信息化基礎設施建設已經步入新階段。同許多國家一樣,我國教育信息化的使命已不僅僅滿足于“讓每位學生擁有一臺計算機”“每間教室都能連通互聯網”這樣的目標,人們已經開始著力打造智慧教室、智慧校園、教育大數據平臺等新型基礎設施,讓學習者獲得沉浸式、多樣化、個性化的學習體驗。該過程中,依靠新一代信息與通信技術(Information and Communications Technology,ICT)實現對物理世界的感知和數據化顯得尤為重要,依托ICT形成的人與物、物與物之間的泛在鏈接,正在不斷突破時空局限,重新塑造教學場景,變革傳統教學模式。如翻轉課堂讓教師的角色從知識傳授者變為組織者、引導者,MOOCs等在線學習平臺的出現,以及手機、平板等移動設備的普及,讓教師為主導、學生為中心的師生關系進一步得到鞏固。同以往相比,物理空間中的感知設備和虛擬空間中的數據處理技術,使學習場景中保留下更加完整的學習足跡,為刻畫學習者清晰形象,加深對學習主體的理解做好了保障。

教育信息化新型基礎設施建設的持續推進,正在全面而深入地推進教育流程的再造、教育場景的重構、教育文化的重塑,為教育計算奠定了堅實的物質基礎。

(四)教育數據已成為教育系統的新型要素

在信息技術革命的影響下,教育要素體系正在發生改變,已從由主體、環境、資源構成的三要素體系進化為包含數據在內的四要素體系[19]。得益于技術與教育融合的迅猛發展,各類教育數據不斷產生并快速累積,教育大數據正在形成,數據要素正在教育變革中發揮著愈加重要的作用。

虛擬空間中,隨著線上教學活動的常態化開展,用戶個人信息、學習行為信息、學習社交信息等數據得以積聚,教師和學生進行資源操作的詳情、總體瀏覽路徑等細粒度的教與學行為被盡數保存;多媒體素材、在線課程、電子教材、教學軟件等數字化教學資源,同樣是教育場域中具有重要意義的數據。物理空間中,各類傳感器、智能可穿戴設備等數據采集工具的方興未艾,讓環境信息、生理信息、心理信息、行為軌跡信息等數據的獲取愈發便捷,協助加深了研究者對學習者學習狀態和學習場景的理解。虛擬空間與物理空間中教與學的數據并非絕對獨立的存在,兩者相互融合、相互影響下催生出的基于雙空間的教育數據[20],可以有效強化教育情境的感知能力。

教育系統運行過程中,政府部門、教育組織機構、學校行政管理平臺中不斷更新和共享的數據,監控系統和感知設備對教學過程、科研狀態、校園安全等方面進行實時記錄的數據[21-22],以及醫療、娛樂、消費等其他領域在數字化轉型過程中孕育出的與教育活動相關的數據,共同構成了教育管理大數據。教育管理大數據經由數據挖掘、可視化分析等技術與算法打磨處理后呈現的結果,是助力教育管理決策科學化、精細化、精準化的有力支撐。

來自不同教學和管理場景中的教育大數據,讓教育計算獲得了充足的數據原料,是開展教育計算的必要條件。

四、教育計算的內涵

教育研究思想和方法論的嬗變,以及教育信息化的實踐和教育系統要素的變革,為教育計算的發展奠定了理論與現實基礎,教育計算由此獲得在理論和實踐研究工作中體現并豐富自身內涵的重要條件。以計算和計算主義為研究思想上的指導,以數據密集型研究范式為方法論的核心,對先進技術和智能算法進行綜合應用,對教育大數據進行全面剖析,是完成情境感知、主體理解、服務定制這三個教育計算的根本任務,詮釋、拓展教育計算內涵的根本途徑。

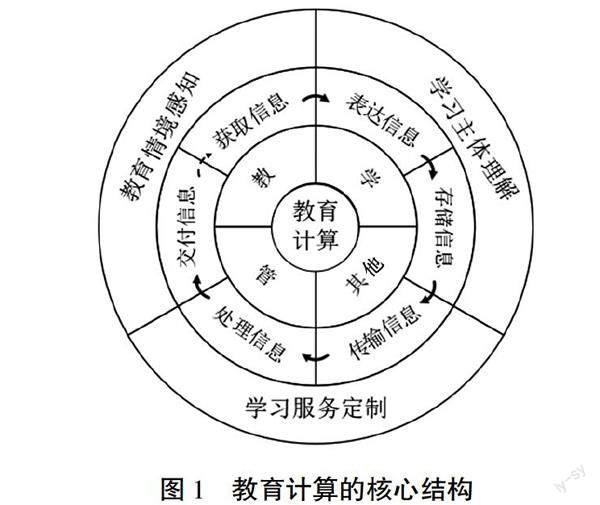

(一)教育計算的核心結構

教育計算面向教育全場景,圍繞人才培養全過程,開展教育信息的獲取、表達、存儲、傳輸、處理和交付,全方位感知教育教學情境,全維度理解教育教學主體,個性化供給教育教學服務,推動教育教學系統的解構、優化、重構與增效提質。教育計算的核心結構如圖1所示。

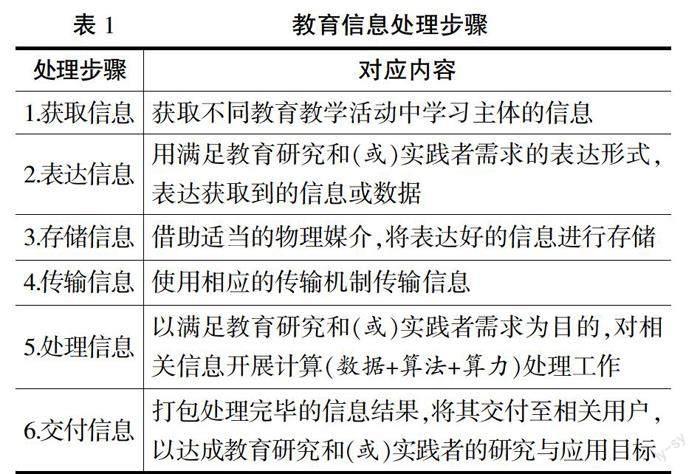

教育計算的具體過程通過教育信息處理循環鏈來實施:第一步是獲取信息,即為滿足教育研究和(或)實踐者的需求,從教育教學活動中獲取學習主體的信息,采集全場景、全過程中的原始教育大數據;第二步為表達信息,即使用可以滿足教育研究或實踐活動需求的表達形式,如文本、圖形或圖像、音頻或視頻等,來表征獲取到的數據或信息;第三步為存儲信息,類型不同且量級各異的數據和信息在表達完畢后,需要借助磁盤、磁帶、光盤、固態硬盤等物理介質進行存儲;第四步為傳輸信息,通過互聯網這類信息傳輸機制讓信息得以流向相關需求者;第五步為處理信息,利用人工智能、云計算、區塊鏈等技術帶來的智能算法和巨大算力,對相應數據進行分析計算,對數據的內涵進行深入探索;第六步為交付信息,將處理后產生的計算分析結果交付至教育研究和(或)實踐者,以達成研究和(或)應用的目標,以彰顯教育計算的價值。見表1。

表1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育信息處理步驟

教育信息處理循環鏈的循環往復,將推動計算和計算主義目光審視下的情境感知、主體理解、服務定制的發展,助力因材施教、有教無類的教育千年夢想的實現。

(二)智能設備加持下的情境感知

情境感知,是在以數據為生命力的人—機協同、機—機協同的環境中,對教育情境數字化、教育場景智能化作出的期許。實現學習數據的自動感知與融合,推進物理學習空間與虛擬學習空間的無縫融合,是情境感知面臨的核心任務。

教育情境中的智能感知設備和技術,能夠全面記錄教學環境數據,自動感知學習主體的生理、行為狀態,推動教育情境全數字化變革進程,做到學習場景的準確識別、教室環境的及時優化,與學習狀態的實時監督和高效反饋,以此提升教育場景的智能水平。教育情境的數字化革命,讓教育教學過程中學習主體產生的數據能夠自由流轉,從而促進物理環境和虛擬場景中學習數據的共享與融通,保障多空間學習數據鏈的完整銜接。在此基礎上,可以構建出虛實共生的學習環境,實現推進物理和虛擬學習空間無縫融合的目標。

智能設備加持下的情境感知對教學環境和學習主體多元數據的捕獲,讓人們有機會還原出學習者及其所處教育情境的全貌,為主體理解的深入搭建好數據基石。

(三)數據驅動下的主體理解

主體理解,指在以數據為核心的教育情境下,對學習者的外顯行為狀態進行表征,對其內隱認知狀態進行建模,以考察個體學習者的認知規律、學習動機等復雜學習機理,以達成對學習主體的全方位診斷、分析與評價,為“因材施教”準備前置條件。

在情境感知的基礎上,對學習主體的生理、行為數據進行表征與挖掘,可以有效識別學習者的學習情緒狀態與學習行為影響因素,有助于洞察學習行為的發生、發展規律,以進行具備針對性的教學干預。此外,對學習者的認知狀態進行動態建模,能準確診斷并深度還原學習者的知識掌握狀態和實際認知能力,為改善學習者的認知過程創造契機。

與孤立個體相比,群體學習是一個更加系統化、復雜的認知過程。大規模學習社區中群體內個體交互行為背后隱藏的社會網絡結構特點、凝聚子群成員的關系模式和學習特征,以及行動者的社會學屬性[23],在網絡科學研究方法的抽絲剝繭下充分表露,群體中個體的認知水平、情感狀態,及群體行為規律由此獲得深入剖析。

面向個人或群體學習過程開展的數據驅動下的主體理解工作,在幫助人們更好地認識學習主體的同時,讓個性化學習服務的定制變得更加有據可依。

(四)算法定義下的服務定制

所謂服務定制,即針對教育教學過程中學習主體的獨特性和教學需求的差異性,通過資源推薦、學習路徑規劃等手段提升學習服務質量,提高教育教學效率,協助達成“因材施教”的夢想。

對教育情境的精確感知和對學習主體的精細刻畫,讓學習者的學習需求可以依靠算法被精準提取,契合學習者學習風格、學習偏好等潛在特征的學習資源,以及適合學習者知識水平和認知狀態的學習路徑規劃得以即時呈現。學習需求與學習服務由此實現精準匹配,知識供給機制和知識服務模式也將獲得改善。在此前提下涌現出的智能導師、智能學伴、教育機器人等角色,不僅極大豐富了個性化學習服務的表現形式,還增添了自主學習活動的趣味性,強化了學習服務的交互性。

算法定義下的服務定制進一步發揮了教育計算在教育研究和實踐轉型過程中的效用,也讓教育計算在教育數字化轉型必修課中更有底氣取得佳績。

五、教育計算的挑戰與對策

(一)定性到定量的艱難轉變

在新技術和新范式的簇擁下,教育研究踏上了由定性轉向新型定量研究方法的路途。然而,由于自然科學和社會科學的研究對象、邏輯思維及現實復雜性等存在著不可忽視的本質差異,受自然科學啟迪而誕生的研究方法在推動社會科學發展的同時,仍不能從根本上適應于社會科學[24]。換言之,社會科學中由定性轉向定量的路途并非暢通無阻。對于教育領域而言,尤其如此。

人類的行為具有異質性和陣發性[25],且易受到外部環境等其他因素的影響,即使擁有先進的算法和技術手段,也很難用數據統一表征人的所有狀態,這是以人為尺度的教育進行定量研究時面臨的首要挑戰。教育情境具備多元性,教育活動是學習者廣泛參與的動態過程,因此,教育數據記錄的往往都是特定對象在特定時空下的具體行為(外顯和內隱),這就導致研究者無法在短時間內將影響教育發展的全部因素納入系統進行量化分析。即使如此,教育研究者也不應放棄對定量研究方法的探索,而應堅持適時使用定量的方法對教育現象或問題作出解釋,并努力做到定性與定量的有機結合,或根據研究對象的特點把直覺經驗和數據結合起來,在建立科學研究模型的基礎上,利用算法和理論或實踐經驗對其進行調整、修正,以達到對教育規律的深刻洞察和準確把握。

教育研究者必須認識到,定性到定量的轉變只是人們在量化研究方法的強大優勢下作出的自然選擇,而非企圖用定量完全代替定性的決定,教育研究范式的轉變也并非要將教育轉化為完全定量化的學科,而是要秉持著計算主義的思想,充分激發教育活動、教育問題中數據要素的潛能,更好地服務于教育研究和實踐。

(二)新型人技環境下的教育倫理

伴隨著技術與教育的深度融合,以及人類智能同機器智能的有機結合,數據與人的關系、算法與人的關系成為此番現實背景下,教育研究人員必須思考和審視的教育倫理問題。

教育大數據是把雙刃劍,在為教育研究和教育服務帶來巨大價值的同時,還可能產生諸多無法預知的道德倫理挑戰。對相關挑戰進行分析和討論時,可以遵從綜合考量價值、利益、時間和情境四因素的分析框架,明確教育數據的價值定位、教育主體的數據權利和教育數據的教育效用這三類基本問題,通過建立數據維度的教育倫理準則,推動相關法律法規建設,完善相關制度和監管措施,提升教育系統中不同活動主體的教育數據素養[26]。

計算主義的線性思維容易導致人們在分析教育現象和問題的過程中忽視教育系統的復雜性,此種情況下展開的量化與計算工作有可能囿于局部、有限且特定的視角,算法歧視由此產生[27]。算法歧視的存在既可能引起決策公平問題,也可能使數據生產者的利益受到侵害。面對此類問題,各國政府、國際組織、科技產業巨頭與相關機構,紛紛出臺相關倫理準則,在算法層面對智能教育產品或其他人工智能產品作出限制或約束,希望以此強化有關責任歸屬的合理性并加快算法偏見問題的解決,形成技術維度的教育倫理規范。

新型人技環境下教育倫理問題的妥善處理任重而道遠,數據和技術本身并無好與壞之分,教育研究者也不應因噎廢食,充分借鑒國內外經驗努力構建更加完善的教育倫理準則或規范,才是推進師、生、機等多主體和諧共融機制建立,助力教育數字化轉型的必由之路。

(三)人文色彩的重賦

《人是如何學習的Ⅱ:學習者、境脈與文化》中提出了“學習的文化本質”這一觀點。“學習的文化本質”表明了文化自始至終干預和滲透著個體生命中各個階段的發展這一基本事實。學習之所以通過不同的形式發生在學習者身上,是因為學習者經歷的人生現象都是由其精確經驗所塑造的,而精確經驗不可避免地被文化滲入,不同文化群體中的因素,都將對學習者的學習方式、動作發展速度、知覺系統、認知過程等方面產生深刻影響,進而塑造人類學習者的情緒、認知、動機和興趣[28]。

有學者犀利地指出,計算主義正將教育研究中的教育現象和問題符號化、抽象化,教育的主體能動性被制約[29],人文價值正在被計算主義用“合理性”“確定性”“效率性”這樣的概念填充[30]。面對此番情景,研究者在利用計算和計算主義的觀點、方法認識和改造教育問題時,應當關注并呼吁該過程中人文色彩的回歸,秉持“學習的文化本質”特征,在教育研究過程中重視人類學習者已成為習慣的精神價值和生活方式。

在技術與教育融合的大背景下,要廣泛利用現有信息技術手段發掘學習者所處家庭和群體文化對其行為或情感表達的影響,洞察學習者個體在特定文化環境中形成的行為特征或思維特點,刻畫不同文化環境中個體或群體學習者認知發展規律、行為演變趨勢等特征,以此緩解計算主義在教育研究方面存在的符號化或抽象化問題,為學習者個人能動性的發揮創造外部條件,推進以人為本的個性化學習范式的構建。由此一來,教育者既可以站在學習者身邊,及時給予其有效的精神文化支撐,又能夠站在人文高臺之上,全面觀察教育活動的演化規律。

六、結 ? 語

從萬物皆數到一切皆可計算,原始信息跨越時間長河化身為可由二進制代表的數據,數據計算方式由結繩記事演變為以圖靈機為原型的計算機承載的智能算法,計算主義為社會學、法學、哲學等社會和人文學科世界帶來了新鮮空氣,并悄然改變著教育領域的研究范式。在數據密集型科學研究范式的指引下,計算正在成為技術與教育相融合的助推劑。放眼望向教育計算的世界時可以發現,教育場景轉變為智能技術加持下的智慧空間,教育教學活動轉化為可供分析的數據,學習者的大腦認知過程在數據的驅動下變得愈發清晰,行為的內在含義在算法的剖析下一覽無遺,學習規律的可見性讓學習服務的定制更加有的放矢,學習在算法的定義下向著個性化高歌猛進。

當然,教育計算的發展仍面臨著一系列挑戰,如定性向定量研究方法轉變過程中存在的矛盾和沖突,計算主義對數據的訴求僵化了育人過程中的人文精神,以及教育倫理重塑過程中產生的困局等。但只要對計算和計算主義思想進行謹慎、合理的運用,揚長避短,便可以為教育研究和實踐開辟新思路。正如定性和定量方法的有機結合,讓教育研究的量化之路獲得新生;數據隱私和技術異化問題逐漸在實踐過程中得到重視,由此引發的系列反思和改革正在打破其對人類的約束和桎梏;計算讓學習的文化本質能充分體現其實際價值,讓文化同教育之間的聯結有機會變得更加緊密,讓教育活動中人文的養成和倫理的守護走向新高度。

[參考文獻]

[1] 尼葛洛龐帝.數字化生存[M].胡泳,譯.海口:海南出版社,1997.

[2] LAZER D,BREWER D,CHRISTAKIS N, et al. Life in the network: the coming age of computational social science[J]. Science, 2009,323(5915):721-723.

[3] LAZER D M J, PENTLAND A, WATTS D J, et al. Computational social science: obstacles and opportunities[J]. Science,2020,369(6507):1060-1062.

[4] 劉三女牙,楊宗凱,李卿.計算教育學:內涵與進路[J]. 教育研究,2020,41(3):152-159.

[5] SOARE R I. The history and concept of computability[J]. Handbook of computability theory,1999,140: 3-36.

[6] 李建會.從計算的觀點看[J].哲學研究,2004(3):66-71.

[7] 郝寧湘.計算哲學:21世紀科學哲學的新趨向[J].自然辯證法通訊,2003(6):37-42,110.

[8] TURING A M. Computing machinery and intelligence[M]//Parsing the turing test. Dordrecht: Springer,2009:23-65.

[9] 李建會.計算主義世界觀:若干批評和回應[J].哲學動態,2014(1):86-92.

[10] 李建會.走向計算主義[J].自然辯證法通訊,2003(3):31-36,109.

[11] HUMMON N P, FARARO T J. The emergence of computational sociology[J]. Journal of mathematical sociology,1995,20(2-3):79-87.

[12] 范如國,葉菁,杜靖文.基于Agent的計算經濟學發展前沿:文獻綜述[J].經濟評論,2013(2):145-150.

[13] 徐明華,馮亞凡.社會計算視域下傳播學研究的嬗變與反思[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2017,39(12):48-52,57.

[14] 申衛星,劉云.法學研究新范式:計算法學的內涵、范疇與方法[J].法學研究,2020,42(5):3-23.

[15] 郝寧湘.從“萬物皆數”到“萬物皆算法”——科學數學化之歷程[J].科學技術與辯證法,2002(2):14-18.

[16] TOLLE K M, TANSLEY D S W, HEY A J G. The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery[J]. Proceedings of the IEEE, 2011,99(8):1334-1337.

[17] 黃萃,陳靜,陳惠玲.第四研究范式:數據驅動下的人文社科研究模式躍遷[J].中國高校科技,2021(10):10-14.

[18] 劉鮮,王瑛,汪曉東,任改梅,焦建利.教育信息化進程中基礎設施的發展戰略研究[J].遠程教育雜志,2014,32(5):24-33.

[19] 劉三女牙,彭晛,沈筱譞,孫建文,李卿.數據新要素視域下的智能教育:模型、路徑和挑戰[J].電化教育研究,2021,42(9):5-11,19.

[20] 劉三女牙.計算教育學[M]. 北京:科學出版社,2021.

[21] 王戰軍,藺跟榮.動態監測:大數據驅動的研究生教育管理新范式[J].研究生教育研究,2022(2):1-8.

[22] 榮榮,楊現民,陳耀華,趙秋錦.教育管理信息化新發展:走向智慧管理[J].中國電化教育,2014(3):30-37.

[23] 王陸.虛擬學習社區的社會網絡分析[J].中國電化教育,2009(2):5-11.

[24] 孟小峰,張祎. 計算社會科學促進社會科學研究轉型[J].社會科學,2019(7):3-10.

[25] 周濤,韓筱璞,閆小勇,楊紫陌,趙志丹,汪秉宏.人類行為時空特性的統計力學[J].電子科技大學學報,2013,42(4):481-540.

[26] 劉三女牙,楊宗凱,李卿.教育數據倫理:大數據時代教育的新挑戰[J].教育研究,2017,38(4):15-20.

[27] NATURE.More accountability for big-data algorithms[J].Nature,2016,537(7621):449.

[28] 科拉·巴格利·馬雷特,等.人是如何學習的Ⅱ:學習者、境脈與文化[M].裴新寧,王美,鄭太年,等譯.上海:華東師范大學出版社,2021.

[29] 靖東閣. 人工智能時代教育研究的計算主義及超越[J].電化教育研究,2021,42(2):18-24.

[30] 朱紅文. 人文社會科學導論[M]. 北京: 教育科學出版社,2011.

On the Computability of Education

LIU Sanya1, ?HAO Xiaohan2, ?LI Qing1

(1.National Engineering Research Center of Educational Big Data, Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079; 2.National Engineering Research Center for E-Learning, Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079)

[Abstract] Under the influence of the new generation of information technology and computationalism, computing has become the perspective of the 21st century, and a "computational society" is taking shape. The educational research has also deeply influenced by computing, and new research directions, research paradigms and research ideas have come into being. With this background, this study explores and discusses the theoretical and practical conditions for educational computability, and expounds the connotations of educational computing in three aspects of all-round perception of educational and teaching situations, all-dimensional understanding of educational and teaching subjects, and personalized supply of educational and teaching services. Finally, this study sorts out the challenges brought by new technologies, new paradigms and new ideas, and it is proposed to use computing and computationalism prudently to promote the quantitative development of educational research, solve new ethical problems, and realize the reassignment of humanistic colors.

[Keywords] Computing; Computability; Educational Big Data; Educational Computing