印度河流域文明

武陵人

舊石器時代

在訥爾默達河谷地區發現的一些零散的早期人類化石表明,至少在舊石器時代中期古印度已有人類居住。對其生存年代,考古學家的估計從距今20 萬年到50 萬年不等。訥爾默達人化石是南亞地區現存最古老的人類化石。

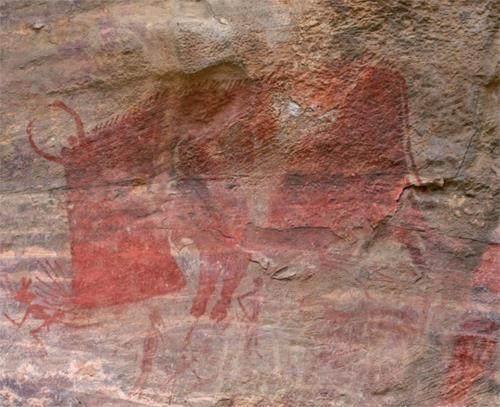

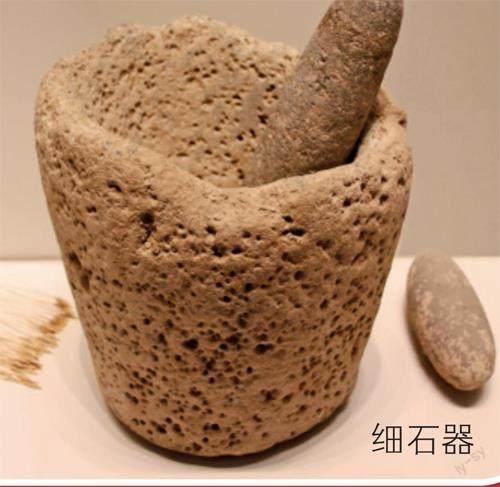

中石器時代

中石器文化廣泛分布于印度次大陸各地及斯里蘭卡。其特征是,使用細石器。細石器加工細致,有刮削器、切肉刀、手斧、鉆頭等。中石器時代的古印度人仍以漁獵和采集為生。

據估計,古印度的中石器時代最晚結束于距今5 000 年前,現代人類(智人)在這一時期進入印度次大陸。

新石器時代

自公元前6000年開始,古印度各地進入新石器時代。新石器時代的古印度人開始使用經過打磨加工的石器。極個別地區發現銅器。

這一時期的古印度人留下了一些墓葬。他們耕種土地,飼養動物,掌握了取火方法,開始制造陶器,并掌握了造船和織布技術。

金石并用時代

古印度的金石并用時代(又稱“紅銅時代”),具體時間大約在公元前第四千紀中葉至前第三千紀中葉。這一時代,金屬已經進入人類生活,黃金可能是古印度人最早利用的金屬,最早作為實用工具的金屬也許是紅銅。人們飼養牛羊,種植大麥、小麥和豆類。

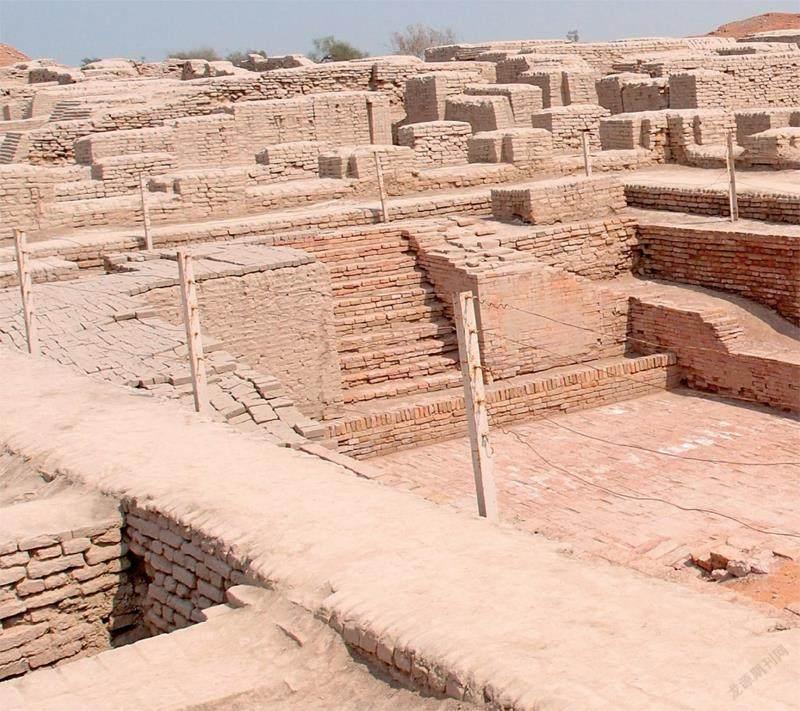

哈拉帕文化

已知的最古老的巴基斯坦印度文明是公元前第三千紀的印度河流域文明,通常以其代表性遺址所在地哈拉命名,稱為哈拉帕文化。哈拉帕文化在達到相當發達和成熟的情況下,由于至今不明的原因而衰落,并最終徹底消失。

佛陀時期

從吠陀時代末期(公元前600 年)到摩揭陀國孔雀王朝時期稱為佛陀時期。在這一時期,釋迦牟尼創立了佛教。據佛教文獻記載,公元前6 世紀初,古印度有16 個國家。在這個時期的大國中,瓦爾納的等級制取代了部落制。

國君和武士成為剎帝利,祭司和教師成為婆羅門,農戶和納稅者成為吠舍,服務于以上三個等級的勞動者則成為首陀羅。

孔雀王朝時期

摩揭陀王國孔雀王朝的奠基人是頻毗婆羅。在孔雀王朝中,唯有國王有權擁有常備軍和接受貢奉。在阿育王統治期間,古印度奴隸制君主專制的集權統治達到頂峰。為了擴大自己的王國,阿育王征戰了11 年。在阿育王的治理下,國家興盛了起來。

遭入侵時期

從公元前2世紀初開始,大夏希臘人、塞人和安息人先后侵入古印度。塞人在西印度建立許多公國。大月氏人成為最成功的入侵者,他們由北方進入,擊敗了當地勢力,在北印度建立強大的貴霜帝國。貴霜帝國時期,大乘佛教在印度興起。

笈多王朝

貴霜帝國后來分裂為多個政治勢力。后來,旃陀羅笈多一世征服了這些政治勢力,建立了笈多王朝。笈多王朝是由古印度人建立的最后一個帝國政權。后來,旃陀羅笈多二世取得了對塞人的輝煌勝利。

500 年,佛陀笈多去世,笈多王朝發生了經濟危機,并很快瓦解為許多封建小國,北印度再度進入政治分裂局面,笈多王朝滅亡。古印度時期隨即結束。

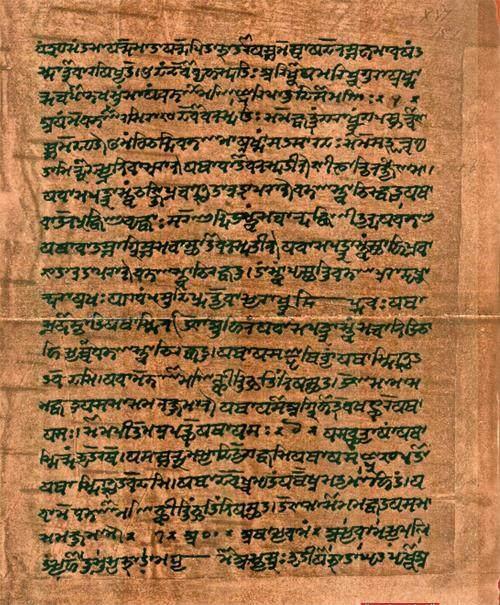

文字

公元前第三千紀中葉,古印度人就發明了印章文字。印度河文明毀滅后,雅利安人只有口頭相傳的作品。再次出現文字大約在列國時代之初,流傳下來的最古文字是阿育王所刻的銘文。阿育王銘文所用的文字有兩種:一為婆羅米文,二是佉盧文。佉盧文后來逐漸失傳;婆羅米文在7 世紀時發展成梵文。這種文字由47 個字母構成,是近代印度字母的原型。

文學

古印度最早的文學作品是《吠陀》,是一部詩歌總集。古印度最著名的文學作品是《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》這兩部史詩。它們是世界文學寶庫中的瑰寶。

古印度的民間文學作品也占有重要地位。它們大都保存在《五卷書》《益世佳言集》《佛本生經》等作品中。

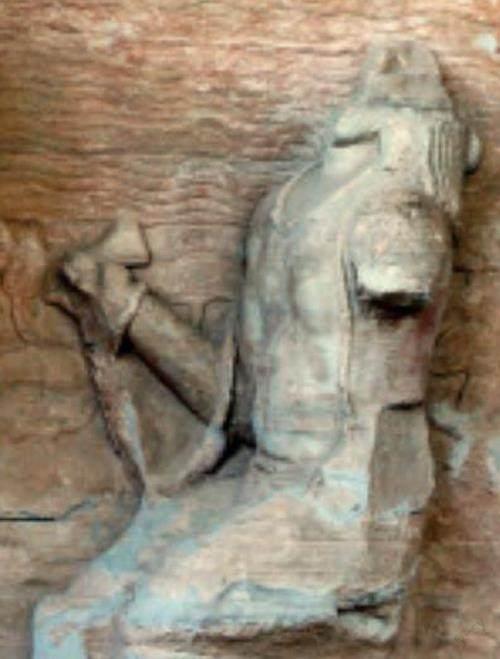

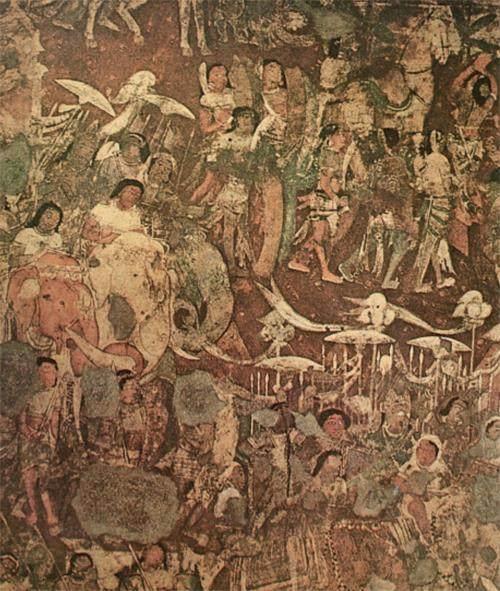

石窟

古印度造型藝術中的重大成就當屬石窟藝術。最著名的石窟是阿旃陀石窟。它開鑿在河流旁半圓形的懸崖上,共29 個石窟。石窟里有大量佛教題材和現實題材繪畫和雕刻,體現了古印度藝術的獨特風格和高超技巧,是建筑、雕刻、繪畫三種藝術結合的范例。

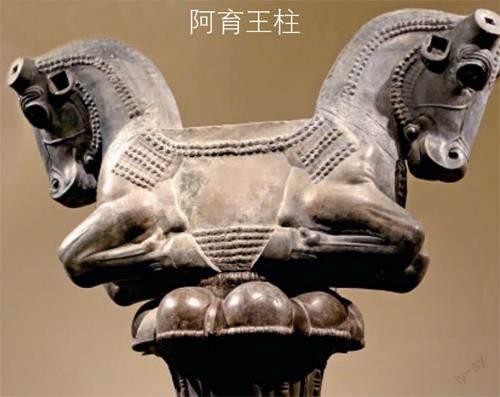

建筑

吠陀時代的建筑基本上是木質結構。阿育王統治時期,古印度人開始使用磚石建筑材料。阿育王柱是古印度建筑藝術的重要遺跡。除奔馬、瘤牛、大象等造型的柱頭外,最著名的是薩爾納茲大石柱,其柱頭上的那四個背對背蹲踞著的獅子,栩栩如生,雄勁38 有力。

自然科學

古印度人在自然科學領域取得不少成就。

天文學方面,古印度人很早便開始觀察天象。早在吠陀時代,他們就知道金、木、水、火、土五星;他們把一年分為12 個月,每月30 天,一年共360 天,所余差額用每隔五年加一閏月的方法彌補;一年用春夏秋冬四季劃分。

數學方面,古印度人發明了十個數字符號和定位記數法。這種記數法后又經阿拉伯人對十個數字略加修改后傳到歐洲,逐漸演變為現今全世界通用的阿拉伯計數法。在《太陽悉檀多》中,已有三角函數表。

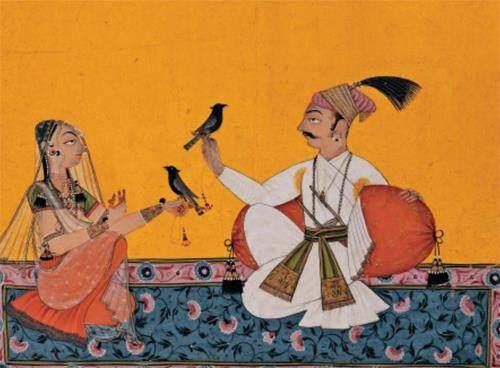

音樂和舞蹈

印度傳統音樂的基礎是自然。它歌頌人與人之間的關系、人與自然的關系,以及人與神之間的關系。四季的旋律都在傳統曲調“拉格”中得到體現。傳說,古印度人的先祖從森林里小鳥的鳴叫和樹枝燃燒的聲音獲得靈感,創作了第一首“拉格”。

古印度舞蹈節奏感強,伴奏音樂悅耳動聽,風格淳樸。舞者情感豐富,上身挺直,腿部半彎,雙膝分開,雙腳則要像一把半開的扇。

青銅雕像

前2500年至前1500年,古印度人便開始鑄造各種青銅雕像,最具代表性的當屬青銅小雕像《舞女》。前9 世紀至前6 世紀相繼興起的婆羅門教、佛教和耆那教,為古代印度藝術,包括青銅造像在內,提供了永恒的主題。7 世紀至13 世紀,印度青銅造像達到鼎盛時期。