城市邊緣區歷史文化古鎮適應性更新策略研究

崔曉萌 寇曉麗 馮姍姍

關鍵詞:城市邊緣區;歷史文化古鎮;適應性更新;更新設計

1 城市邊緣區歷史文化古鎮更新發展困境

城市邊緣區歷史文化古鎮是指位于城市建成區與城市遠郊區之間的城市經濟與鄉村經濟過渡地帶,與城市建成區毗鄰或相近的歷史集鎮鎮區[1]。在空間形態、土地使用、生態環境、社會組織等方面表現出城市與鄉村、傳統與現代等要素互相融合,并隨著城鄉的不斷發展而發生變化,表現出極度的不穩定性。

1.1 空間形態受到損傷

作為城市邊緣區與歷史文化古鎮的結合體,城市邊緣區歷史文化古鎮的保護與發展沖突較大。原有社會網絡與城市快速融合,古鎮內部原生鎮村空間自然演化的發展模式受到外界城市功能的沖擊與發展動力的牽引,內部原有的發展平衡被打破,被現代建設包圍或半包圍,形成一種包裹的“孤島”態勢[2-3]。歷史環境不斷受到外界建設擴張的侵蝕:(1)建筑新舊并列,整體風貌不協調;(2)原有街巷肌理和院落肌理被破壞,功能形式發生衰退,古建筑功能被置換。

1.2 土地使用無序混亂

城市邊緣區整體土地使用表現出無序性,具有農田與建設用地相間混合的形態特征。城市邊緣區歷史文化古鎮地處城市外圍地區,遠離城市發展中心。要融入城市發展體系,需要通過出讓土地來滿足城市建設用地的發展需求,最終引發土地利用無規劃、農田與建設用地相間混合、發展功能混亂無序等問題[4]。同時,隨著周邊土地的逐漸出讓,盈利性設施建設比例相比公益性設施比例大幅度提高,城邊型古鎮的現代發展需求和當地居民的生活環境難以保證[5]。

1.3 生態環境遭到開發建設的破壞

近年來,城市邊緣區自身景觀空間遭到破壞,生態韌性不斷降低。在城市擴張過程中,工業產業外移伴隨著污染的大量排放,環境破壞量已大大超過生態系統自身的可調節范圍。邊緣區綠色空間被不斷侵蝕,邊緣效應帶來整體生境條件特殊化、異質化與不穩定化的趨勢[6]。

1.4 開發面臨多維整合的難題

城市邊緣區歷史文化古鎮建設和保護需要平衡,開發面臨多維整合的難題。在歷史遺產保護“原真性”的框架下,發展、保護總是被置于矛盾對立的兩邊,歷史文化村鎮旅游資源的脆弱性、復雜性和不可再生性使得旅游開發成為一把發展的雙刃劍[7]。與此同時,建設面臨著過去、現狀、未來三個維度整合的難題:(1)“過去”以歷史要素的方式留存,城邊型古鎮成為歷史文明的空間載體;(2)“現狀”出現了歷史要素、現實問題、規劃開發難以協調整合的困境[8-9] ;(3)“未來”規劃引導又以城鄉一體化的角度影響著它的開發建設。

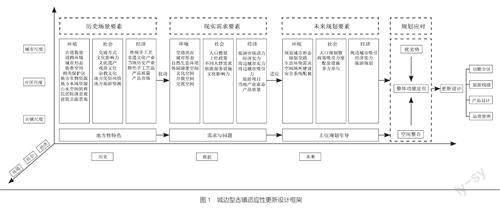

2 城市邊緣區歷史文化古鎮適應性更新設計框架

跳出“就古鎮論古鎮”的發展慣性思維,更新設計需要從城市發展的前瞻性視角探尋古鎮發展的有利因素,在規劃初期明確城市對引導古鎮發展的積極作用。統籌協調內外發展要素,在規劃過程中不斷加強邊緣區與城市之間的相互關聯[10]。以整體性思維對保護要素進行重新關聯和建構,從縱橫兩方面挖掘古鎮的地方性特色。縱向上從城市、片區、古鎮三個維度展開,自上而下進行區域間的相互關聯,橫向上從同一層面選取環境、社會、經濟三個角度進行古鎮特色要素點的提取[11],對古鎮進行特色化營造。構建橫向分析角度與縱向分析層次相耦合,與歷史要素、現實要素、未來規劃要素共同作用的古鎮開發“三維”技術框架(圖1)。

2.1 要素點提取

對古鎮及周邊進行實地調研與調查,進行各層級的要素評估,提取關鍵要素點。橫向進行要素點角度識別,將傳統人地關系細分為環境、社會與歷史三個方面,建立整體保護方案;縱向進行要素點層次識別,研究各地方之間的相互關系,加強各層級要素間的緊密結合,突出古鎮的區位價值。

1)要素點識別角度主要包括以下內容:(1)環境方面,古鎮歷史文化價值包括建筑物單體、立面景觀等,古鎮空間格局包括古鎮形態、民居景觀、山水格局、街巷空間等;(2)社會方面,包括當地特色風俗習慣、宗教信仰、歷史遺存等;(3)經濟方面,包括地區經濟發展水平、當地特色產業、產業發展等。

2)要素點識別層次主要包括古鎮、片區、城市三個層級:(1)古鎮層次更新側重于對內部進行優化更新,解決古鎮發展自身存在的障礙;(2)片區層次更新側重于特色整合,以古鎮文化傳承為側重點進行聯動升級;(3)城市層次更新建立在片區更新和古鎮更新的基礎上,基于整體思維與空間關系構建橫向和縱向的空間秩序。

2.2 發展時序分解

將古鎮更新過程解析為三個階段,分析不同階段設計的更新需求。從古鎮歷史場景要素入手,總結提煉地方特色,依靠優質元素作為更新設計的增長點,帶動特色產業孵化。

2.3 規劃定位與更新設計

明確古鎮更新的發展思路后,進行總體規劃與功能定位,在宏觀定位、中觀布局、微觀設計三個層次做到層層遞進,互為補充。結合市場客群類型與特征打造古鎮更新產品體系,對古鎮內特色旅游資源進行旅游項目與特色產品設計,依托已有資源,融入文化元素,結合現代新型生活方式,建立更新設計的特色項目庫。

3 江山市清湖古鎮適應性更新設計

3.1 清湖古鎮簡介

清湖古鎮位于浙江省江山市中心城區以南7.5 公里的清湖街道區劃,占地0.19 km? 。隨著城市發展,清湖古鎮逐漸被高速的城鎮化列車邊緣化,漸漸具有城市邊緣區的發展特征。文章中將規劃區域范圍擴至如圖2 所示范圍,總規劃面積約為9.48 km? 的區域。

3.2 要素點識別與提取

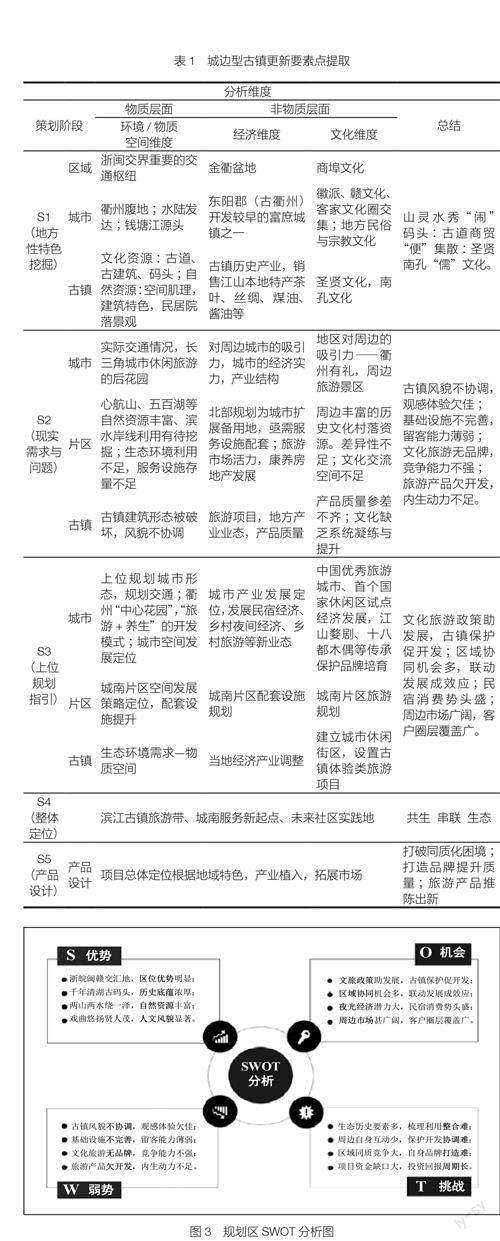

根據城邊型古鎮適應性提升框架,在每一階段分別進行要素點提取,疊加構成5×3 矩陣,搭建起規劃量化分析表格(表1)。

3.3 基于SWOT 的整體功能定位

根據要素點提取表格,對規劃區進行SWOT 分析。了解旅游發展的各項影響因素,對古鎮整體進行功能定位(圖3)。據此,將清湖古鎮發展目標確定為:江山旅游門戶、城南休閑地標。發展定位為:濱江古鎮旅游帶、城南服務新起點、未來社區實踐地。總結提煉三大規劃原則:(1)“共生”“串聯”“生態”――完善城南新區服務設施,促進產業與城市的融合發展;(2)激活清湖文化,實現多元產業融合;(3)保護中求發展,嚴格保護生態資源,復興濱水空間。

3.4 規劃更新設計

規劃區劃定為六大片區――清湖古驛旅游區、江中綠洲游憩區、未來共享社區、旅游集散民宿區、云享幸福新村、樂意生態農業區。以明清建筑為骨架,以碼頭文化、商埠文化為靈魂,以非物質文化遺產和民俗的活化展示體驗為載體,形成集文化展示、民俗體驗、商貿交流、休閑度假、生態居住為一體的大型體驗型互動式文化旅游生活空間。

規劃設計“水—陸”兩種旅游線路,提升游覽路線的趣味性。水上游線凸顯“航運文化”, 打造濱水風光區,營造“小船夜游,岸邊漫步,一步一景,一景一詩”;陸上行線結合“仙霞古道文化”和“商貿文化”,設置網紅打卡點。依據每個地塊不同的特點與上位規劃的定位來設置不同的業態,留住客群發展配套產業實現長期盈利。在市場層面引導古鎮發展的方向,積極調整并優化古鎮的產業發展結構(圖4)。

4 結語

在如今資源環境約束越來越明顯的建設背景下,城市存量更新需要關注歷史文化村鎮,特別是城市邊緣區域歷史文化村鎮的發展。更新建設需重視城市開發對歷史文化古鎮的潛在影響,注意協調保護與建設之間的平衡。文章針對城市邊緣區歷史文化古鎮的雙重特征提出城市邊緣區歷史文化古鎮適應性更新策略,并將策略應用于江山市清湖古鎮的應用實踐中,以期為其他同類型的開發提供一定參考。