“一院一景”理念下渝東南傳統民居的改造設計研究

楊文華 張夢思 羅明金

關鍵詞:一院一景;渝東南;傳統民居;改造設計

黨的十九大提出了鄉村振興戰略,在全面實施鄉村振興戰略的過程中,各地的村容村貌得到了極大的改善。地處渝東南的傳統村落民居及村民的生產生活條件,也有了跨越性的發展。然而發展改造的同時,村落里的傳統民居被逐步破壞,文化景觀也在隨之快速消亡。加上人們缺乏對村落庭院與民居之間關系的正確認識,大量的本土文化建筑消失殆盡。最終,整體村落改造設計缺乏本土文化基因,出現了鄉村風貌城市化與“千村一面”等問題。傳統民居歷史悠久且結構獨特,傳統建筑及裝飾是自然和鄉土文化的體現,而改造民居的出發點應該圍繞如何將建筑的優點擴大,盡量避免缺點。因此,應多參考多方面的建議,尊重不同的文化特點,站在不同角度剖析問題,分析實際需求,提出不同的解決方案。嚴格、規范的設計能讓改造的空間更加合理,通過傳統民居的改造設計,提高文化歸屬感,接納傳統文化的意識。

1 “一院一景”理念概述

“一院一景”理念突出的是人與自然的和諧相處,其中的“院”是指人們在生活、生產過程中形成的聚居體,是除居住建筑空間外的家庭生活休閑空間。院是聚居體的最小單位,可以是自然村的一部分,由多個不同規模的院落組成一個大的自然傳統村落。而“景”是指民居建筑物前后左右或被建筑物包圍的場地中的植被與山石營造的一種景觀,是人所向往的遠方,也是一間自然的解憂房,亦是寄蜉蝣于天地間的太極場,院與景共同構成一個完整的居住生活空間。“一院一景”它不是孤立存在的,是與周邊的環境共生,是建筑與環境的結合體。民居作為村落最主要的生活場所,對它的改造需要契合本土傳統習俗的設計理念,挖掘每個村落庭院的差異化、特色化基因,突出打造每一個村落院景文化的個性化特征,形成“一院一景”的村落改造設計新風貌,使渝東南傳統民居煥發新的生機[1]。

2 渝東南傳統村落民居現狀

傳統民居不僅是地域文化的一面鏡子,也是各個民族的真實寫照,是先民們的生存智慧、社會倫理、建造技藝和審美意識等文明成果最豐富、最集中的載體。渝東南地區傳統村落民居的形成,主要是它具有特殊的地質地貌、氣候水文、植被土壤等自然條件,也受到了移民活動、民族分布、山地文化、土司文化、風水文化、宗教文化等人文因素的影響,從而形成了別具一格的聚落形態、民居類型和異彩紛呈的建筑形式,顯示出獨特的地域文化基因,豐富了我國的山地建筑體系類型,也是獨特的文化遺產[2]。渝東南傳統村落民居現狀主要表現在以下幾方面。

2.1 村落布局缺乏規劃

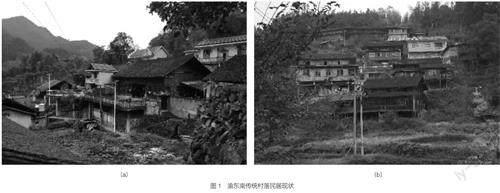

村落布局缺乏合理規劃,村落肌理被破壞。渝東南地區在進行傳統村落改造設計時,忽視了民居庭院景觀與房屋之間的聯系,誤將它割裂成兩個獨立部分,盲目追求城市化建筑,認為城市中鋼筋混凝土的建筑即是美的觀念。普遍形成一種重開發輕保護的風氣,造成了自然與非自然景觀的無序分布(如圖1a)。過于注重民居和人文景觀的現代化建設,導致它失去了原有的鄉村美學價值,模糊了本土建筑的文化特征。

2.2 本土建筑文化認同感缺失

村民自身對本土建筑文化認同感缺失,鄉土文化消亡。傳統村落的村民現在也可以通過移動網絡很快地了解外面的世界,開拓了眼界,逐漸接受外來文化。隨著時代的發展,傳統村落里留下來生活的人口越來越少,很多優秀的本土文化無人繼承,歷史文化漸漸式微。直至現代,對留存下來的建筑文化與本土人情知道的人少之又少,造成了現在的大多數人對本村落的文化認識度不高[3]。此外,一些設計師在對傳統民居進行改造時,缺乏保護當地特色文化的意識,不能深入挖掘當地的民族文化元素,導致改造流于表面,習慣全部推倒重建,導致在進行改造設計時忽視了“在地性”的設計原則。最后建成與當地本土建筑格格不入的新建筑,丟失了營造本土文化認同感的機會。

2.3 傳統民居僅在形式上被改造

在美麗鄉村振興建設過程中,建筑的設計與建設過程中容易存在諸多問題,包括傳統鄉土民居建筑已漸漸不能滿足現代人們的生活習慣與居住需求,存在建筑空間單一、功能缺失及內部環境老化等問題。但是正在建或者很多已經建成的新鄉村民居喪失了地域特征,無序、無標準的建設和發展,更出現了拆西墻補東墻的現象,使本來富有獨特鄉土氛圍的村落民居風貌變得千篇一律,缺少對鄉土材料以及傳統工藝的運用,導致原有的鄉村特色風貌消失,演變成城市的附屬建筑(如圖1b)。

3 “一院一景”理念下渝東南傳統民居改造設計的意義

渝東南傳統民居是民族建筑文化的寶貴遺產,反映了渝東南特有的地域文化和村落景觀,對渝東南傳統村落村容村貌提升的研究將起到很大的支撐作用。但是傳統建筑并不是凝固的靜態空間,而是充滿文化內涵的有機活態系統。村落庭院是鄉村居民脫離住宅主體接觸自然的第一個環境空間,村民的生產、生活等日常活動都與庭院密切相關,承載了村民世代生活的記憶與情感[4]。伴隨城市化進程的加快,城市文化的涌入也逐漸沖擊著鄉村鄉土文化的保護與延續,渝東南傳統村落民居改造中鄉土特色逐漸缺失,村落改造出現同質化的現象,這不僅會讓傳統的鄉土文化流失,同時還會阻礙村落未來的可持續發展。“一院一景”理念下渝東南傳統民居的改造設計,可以發揮美術在服務經濟社會發展中的重要作用,把更多美術元素、藝術元素應用到城鄉規劃建設中,增強城鄉的審美韻味、文化品位,讓美術成果更好地服務于人民群眾高品質的生活需求”[5]。

因此,在鄉村振興戰略下共同構建渝東南傳統村落民居中可利用的豐富文化藝術資源,以“一院一景”為設計出發點,基于村民日常需求,一方面充分挖掘并利用鄉土文化元素,將鄉土文化元素與藝術元素相融合,塑造具有民族性、舒適性的鄉村人居環境。另一方面以“一院一景”為特色的渝東南傳統村落民居改造設計,既符合當地政府在鄉村振興背景下制訂的提升村容村貌的要求,又能有效傳播鄉土文化,豐富傳統民居的功能性需求,更好地使自然環境與人文環境相結合[6]。形成一系列傳統村落民居改造的探索,走出一條具有民族特色的“生態鄉村”和“文化鄉村”的新發展道路,對改造提供新的思路,也為地方相關建設提出有益的建議,具有一定的實用價值。

4 “一院一景”理念下渝東南傳統民居的改造設計思路

渝東南傳統村落改造設計要注重挖掘村落庭院與民居之間的共生關系,把握好整體風格的定位,挖掘地域特有的民族文化元素,并突出每一個村落庭院個性化的特征。引進更多的設計人員和藝術工作者加入,營造“藝術、設計對鄉村生活環境、村落風貌的改造或優化作用,驅動鄉村環境升級,提升傳統村落特色的人居環境。探索“一院一景”的渝東南傳統村落民居改造的可行性策略,構建新老建筑的協調共生、庭院與民居的情景共生、鄉土文化與民居文化共生之間的設計新思路,改善與提升渝東南傳統村落的民居價值,使村民獲得歸屬感與幸福感[7]。

4.1 新老建筑和諧共生

歷史傳統的老建筑與現代新建筑之間的改造最重要的既要取其精華尊重歷史,又要去其糟粕地呈現出新時代的風貌[8]。設計為人民服務的同時,應帶來優良的環境效應,傳統建筑經歷了歲月的洗禮,是有溫度和生命力的,經過歷史建筑長期不斷地演繹發展,一代代更迭之后新建筑也會變成歷史建筑,為了更好地實現歷史建筑與新建筑的和諧共生,充分利用歷史建筑的文化價值,使傳統村落民居煥發出新的生機活力與文化魅力。

新老建筑的改造組合方式各種各樣,無論是新老建筑各自組合成一個獨立的單體,還是新老建筑共同組合成一個新的整體,新與舊的不斷融合發展正好契合共生理念,能很好地呈現出新的風貌。“協調共生”是指老建筑空間改造中不能采用新的事物對老舊建筑進行簡單的延續,而是應吸收舊建筑文化的本質、內涵,以及形式要素,從而對舊建筑文化進行改進、優化與發展的一種“新老共生論”。渝東南傳統建筑民居在改造時依據庭院與民居共生和諧的理念,不僅可以最大限度地保留舊建筑的歷史痕跡,展現出特有的山地民居文化,也可以探索出各種元素之間的創造力,節約土地資源。新老建筑的和諧共生是保護歷史建筑的重要手段,傳統建筑改造時應遵循新老元素的協調統一,如傳統老建筑房屋與庭院景觀相互映襯,一個充滿生機一個沉淀厚重,相得益彰[9]。渝東南傳統民居改造要善于在傳統老建筑中尋找共同語言,無論是老建筑的肌理痕跡、尺度、比例關系,還是延續老建筑的民居構成樣式、屋頂形式要素等,都需要注重適度原則,避免生硬。此外強調建筑需融入自然環境中,就像弗蘭克·勞埃德·賴特曾經主張的有機建筑觀一樣,不僅認為建筑應與自然一樣地去創造融合,應更為注重自然和建筑之間的和諧共生,而且認為好的建筑就應像從那里土生土長出來一樣,房屋與庭院生生相依。尊重自然,接近自然,才能更好地融于自然,植根于本土建筑文化,注重新建筑與歷史建筑及環境的和諧共生,延續歷史民居的形式風格在尺度、元素、肌理上加入新的建造技藝和環境呼應,從而使新老建筑相和諧。

4.2 庭院與民居情景共生

日本學者黑川紀章在他的著作《新共生思想》一書中提出了“共生思想”,黑川認為:“建筑不是用其本身構筑主體,從范圍來說它是城市單元的一部分,從時間來說它是變化過程中的一個斷面”[10]。情景相生就是指情與景的關系是相生相融的,景中有情,情中含景,情與景內在統一。中國自古以來宜居講求情景意境之美,情與景渾然天成,則意境生成;情與景格格不入,則毫無意境。渝東南傳統民居的美也不是單獨存在的,是情景交融的產物,充分營造出居與住的山地環境。

民居與自然本為一體,是相互依存的關系,人與自然在日益相處中漸漸形成了“異質同構”的互滲與交融性[11]。居民是傳統民居的傳播者,留住居民就等于留住了文化。在此情況下,傳統民居是時代的縮影,是一筆珍貴的歷史財富,改造設計的每一步都需要慎重地考慮。空間的使用者是戶主和游客,改造的成果要給人們帶來更高的生活品質與體驗感。在改造設計中要適當考慮戶主的生活習慣,充分設計如何給體驗者帶來舒適的體驗。渝東南傳統建筑民居的空間改造不是簡單的空間重置與功能轉換,改造民居很大程度上是空間再生的過程,重塑與庭院的關系,也是對老建筑原有的空間要素進行有機更新再利用。以前的庭院大多只有曬谷單一的功能屬性,家家戶戶都是如此,缺乏山地民居的辨識度。現在對于渝東南傳統民居可以更多地豐富庭院植物與植物之間的層次感,取材當地進行硬質鋪設、圍繞民居建筑,形成步步生景的氛圍感等,促進建筑的外部和內部空間形成獨特的生活場所,不僅宜居還能還原生活中的更多詩意。使得傳統建筑本體的文化和情感得以延續,渝東南民居的建筑價值和文化情感價值得到充分發揮。

4.3 鄉土文化與民居文化共生

鄉土文化如同雨露,浸潤一方鄉土,成為了推動鄉村全面進步和發展的力量源泉,是中華民族繁衍發展的精神寄托和智慧結晶。渝東南地區山勢崎嶇陡峭,江河縱橫交錯,氣候高溫潮濕,移民活動頻繁,文化多元交融,依據獨特的自然與人文環境,造就了具有明顯地域特色的民居生活場所,蘊含了獨特的地域性文化基因[12]。

渝東南民居改造要以鄉土自信為基礎,滿足村民精神和物質需求,鄉土文化的表達可以首先通過對渝東南文化的解讀確立鄉土特質,通過資源挖掘、整理和提煉方式,確定渝東南傳統村落民居保留的物質空間和精神內涵主題。其次,重構鄉土場景,保留渝東南建筑的形制原真性,利用當地材料,就地取材,凸顯當地特色,呈現出鄉土質感,營造鄉土場景。最后,要培育鄉土精神,無論是營造手法、技藝理念等都要與本土風貌相協調,與當地生活觀念相協調。

5 結語

渝東南村落傳統民居的建筑藝術風格樸實自然,實用性與美觀性并重。建筑是有生命的,歷史建筑與新建筑、庭院與民居的和諧共生最重要的是既要尊重歷史,又能滿足現代人的使用需求。作為新時代的鄉村建設者,我們應當充分把握鄉村振興的機遇,要想實施鄉村振興戰略,提升鄉村人居環境,改善民族村落風貌,打造差異化、民族化的鄉村民居就顯得尤為重要。文章以“一院一景”為切入點,致力于營造具有地域特色的公共空間環境與舒適的居住空間,發展有特色的地域建筑,這對于實現美麗鄉村建設有著深遠的意義。