在“摘要”撰寫中讀懂學術類著作

摘要:《鄉土中國》是作者費孝通依據自己大量的文獻研究、田野調查編寫而成的經典著作,是高中語文必讀篇目之一,是一部具有較強邏輯性的學術著作。在閱讀教學中,教師應緊扣整部作品各個篇章的學術知識體系,引導學生讀懂中國鄉土社會的結構和特點,體悟作者的學術精神。以概念為抓手,摘其要言,編寫文章摘要,進而引導學生掌握學術著作的內容和思想。

關鍵詞:摘要;學術著作;《鄉土中國》

2020年版《普通高中語文課程標準》中明確提出:“注重指導學生閱讀整本書,提升學生閱讀廣度和深度,進而提升語文綜合素養。”其中,“整本書閱讀”作為18個學習任務群之一,有力地將語文課程內外相勾連,目的是提升學生閱讀鑒賞和應用的能力。

統編版高中語文教材以“人文主題”和“學習任務群”兩條線貫穿始終,從傳統單篇閱讀走向整本書閱讀,注重實地訪談、調查等參與方式的語文活動的開展,有效地幫助學生建構語言,提升其語文素養。其中,必修上冊第五單元安排了《鄉土中國》整本書閱讀,要求學生掌握學術類著作的閱讀方法,形成對學術類著作的閱讀經驗。調研發現,學生在整本書閱讀過程中常會出現以下問題:注重習題講解,輕視整體知識建構;注重活動開展,輕視掌握學術著作閱讀方法;注重單篇分析,忽視整部書研究。

針對以上問題,筆者認為閱讀學術類著作應緊扣整本書閱讀的“整”字,理清學術著作的論點、論據,讀懂相關概念,有效結合該部學術論著的研究方法,學會為每個章節寫“摘要”,進而真正掌握整部作品的核心內涵。筆者結合閱讀《鄉土中國》這部學術著作,以概念為先導,引導學生開展撰寫“摘要”的讀寫活動,進而使學生讀懂整本書。

一、抓住核心概念,整體建構“摘要”的寫作方向

《鄉土中國》整本書圍繞中國鄉土社會這一領域展開系統的研究,形成了具有科學性、邏輯性的論述。這部學術著作中含有大量的概念,集中表達了作者深邃的見解,凸顯了作者嚴謹的學術態度。在學寫“摘要”前,教師要緊扣全書的核心概念,粗細結合,全面把握作品的觀點,并在此基礎上組織教學。

首先,緊扣序言,把握核心概念。一部優秀的學術著作好比一座房子,序言則是它的窗戶。讀懂序言,理清綱要,有助于學生更好地理解全書的內容。在閱讀《鄉土中國》時,教師可以要求學生圍繞序言梳理費孝通寫作的目的,掌握“鄉土社會”的概念,從而了解這部學術著作的內容特色。同時,教師引導學生關注目錄、每一章的開頭和結尾,從不同的角度對每一個章節的核心概念進行分析,形成自己的觀點。教師還可以要求學生以“星星陣圖”的形式繪制每一章節的核心概念。學生圍繞整本書的十四個章節,梳理出相關核心概念。具體為: (1)中國社會的鄉土性(因為“面對面社群”和“定型生活”,所以鄉土社會不需要文字); (2)“差序格局”即中國社會基層結構; (3)“禮治秩序”中的“禮”“無訟”; (4)“血緣和地緣”:從血緣結合到地緣結合,從“身份社會”到“契約社會”; (5)“權力”:“橫暴權力”和“同意權力”。在這些核心概念下,教師還需要讓學生分小組進行研討核心概念支撐下的子概念,學會梳理出文本中每一段、每一層的關鍵意義。

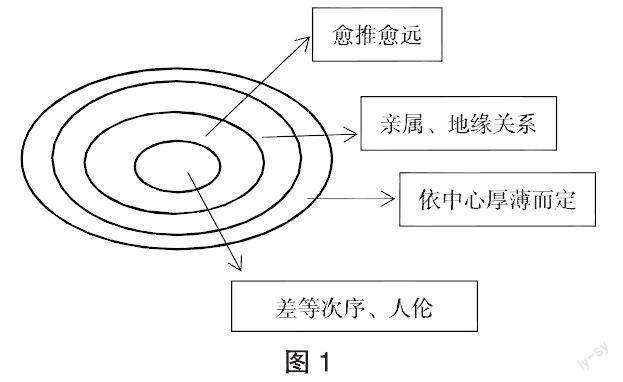

其次,多向探討,研讀概念內涵。學術著作解讀的關鍵是在梳理出相關概念的基礎上展開多向探求,挖掘核心概念的內涵和現實意義。《鄉土中國》整部作品通過層級的方式,表達出核心概念的內涵。教師可以指導學生抓住作品的特質,依體而讀。比如,為了理清“差序格局”的核心內涵,教師可引導學生找出文本中相關的比喻語段:

(1)以“己”為中心,像石頭一般投入水中……而是像水的波紋一般,一圈圈推出去,愈推愈遠,也愈推愈薄。

(2)這一個網絡像蜘蛛的網,有一個中心……但是沒有一個網罩住的人是相同的。

(3)我們的格局好像把一塊塊石頭丟在水面上所發生的一圈圈推出去的波紋……

可見,圍繞上述語段,學生找出“差序格局”的特質,形成以下圖式(見圖1):

該圖式有效界定概念的特質,有利于幫助學生形成形象化思維,提升學生對核心概念的把握,也為每一章節“摘要”的編寫提供方向。

二、弄清研究方法,自我建構研究內容

《鄉土中國》中不僅對中國社會的結構進行了剖析,而且作者費孝通運用了多種研究方法分析中國鄉土社會的社會結構、文化意義、社會環境、道德體系等。在教學過程中,教師要引導學生關注作品的研究方法,進而學會研究一定的社會現象。

首先,弄清類型化研究,讀懂作品邏輯關系。所謂的類型化研究就是針對某一現象或者事物,作者為了生動形象地揭示該現象的本質,有效地將之與同類事物或者現象進行比較的研究方法。在《鄉土中國》中,作者運用了大量的類型化研究,形象地將同類事物之間的相似性、相反性呈現出來,從而剖析出核心的概念,揭示出事物的本質。基于此,教師可以抓住類似的概念,引導學生進行異同辨析,從而探究其內涵。比如,作者為了區分“中西方格局”差異,有意識地將中國家庭結構特征與西方家庭結構特征做同類比較,從而清晰地展示了中國家庭以親親、尊尊為基本因素,以“仁至義盡”為行動原則,講究“慈孝一體”“關系情理化”等等。有的學生圍繞《差序格局》和《維系著私人的道德》兩個章節,找出“差序格局”的相關句子,將其與“團體格局”相比較,從而界定“差序格局”的內涵。這樣可以幫助學生明確每一個章節的核心內容,從而為“摘要”的撰寫提供支撐材料。

其次,弄清田野研究法,做到學以致用。《鄉土中國》是費孝通經過實地的考察,多方面的觀察、搜集、研究,進而圍繞“中國鄉土”這一領域撰寫的學術著作。作品列舉了大量實地考察的場景,出示了真實的數據,從而不斷地進行實踐、檢驗,最終形成了每一個章節的專業理論。在教學過程中,教師要引導學生在平時的實踐研究中學會田野調查,關注身邊的社會現象,學會剖析,形成自己的見解。教學時教師可以要求學生學習《差序格局》中對“私”大量現象的羅列的方法,對“家鄉文化生活”單元中“家鄉文化建設”這一現象進行調查分析,從而寫一寫家鄉風物、人情等變化。

同時,“摘要”的撰寫離不開對文章有效地陳述和評價,而作品中的研究方法帶著一定的客觀性,可以幫助學生對原文的內容進行縮寫。基于此,教學中教師需要引導學生梳理作者費孝通的這些研究方法,并且有效地運用這些研究方法,形成獨特見解,從而為寫作規范性的文章摘要做鋪墊。

三、方法引領,學會編寫學術著作文章“摘要”

一篇成功的文章摘要應該高度濃縮了整部作品的核心內容,有的放矢地對核心內容進行評價,帶有很強、很濃的感情色彩和主觀色彩。在《鄉土中國》的整本書學習中,教師可以引導學生摘其要言,執簡馭繁,學會編寫文章摘要,從而真正讀深整本作品。

聚焦編寫“摘要”的難點,有效講解。教師應以典范的文章摘要范文為引領,讓學生掌握文章摘要的寫法。比如,教師可以出示《鄉土本色》的主要內容,讓學生聚焦文章的結構,掌握文章的框架,學會圈出概念,摘取要點,最后從“總寫概括”“內容提要”“寫作目的”三個方面進行寫作訓練。

總之,在學術性著作整本書閱讀中,學生需要在反復的概念提取、分析和規范化的摘要編寫中,不斷地將作品讀懂、讀薄、讀深。

參考文獻:

[1]姚春燕.試論《鄉土中國》研究方法教學策略[J].中學語文教學參考,2021(3).

[2]王媛.摘其要言,執簡馭繁——學術著作文章摘要的編寫[J].語文教學通訊,2021(7).

作者簡介:徐勤(1979— ),女,江蘇省錫山高級中學一級教師,主研方向為高中語文課堂教學。