“和”文化觀的語義學闡釋及其國際傳播實踐路徑

付樂 戴永紅

【內容提要】隨著國際形勢的日益緊張以及逆全球化浪潮的不斷加深,中國國際傳播研究正經歷前所未有的攻堅階段。中國傳統“和”文化觀為國際傳播研究牽出了一條希望之線。“和”文化思想是對中國本土傳播中關于人際、群體、國家、天下、宇宙之間的關系展演,其背后蘊含著中國傳統人與人、人與社會、人與國家、人與自然的交流相處之道,閃耀著等待世人挖掘的價值寶藏,是尋找中國國際傳播發展的思想元力,其所蘊含的豐富內容對當前社會發展和國際關系格局具有重要的指導意義。

【關鍵詞】“和”文化觀 國際傳播 語義矩陣 人類命運共同體

人是懸在意義之網上的動物。這張由人所編織的意義之網背后是每一個民族和國家集體慣習下地方性知識經驗的凝聚。在人類學研究中,地方性知識不僅是指具有本體地位的知識經驗,更重要的是它暗含了對西方之外文化多樣性的人文關懷。在中國,地方性知識經驗的凝聚與淬煉源自于對儒家傳統“和”文化的接受與發展。習近平主席出席中國國際友好大會暨中國人民對外友好協會成立60周年紀念活動并發表重要講話指出:“中華文化崇尚和諧,中國‘和文化源遠流長,蘊涵著天人合一的宇宙觀、協和萬邦的國際觀、和而不同的社會觀、人心和善的道德觀。”①在這些傳統“和”文化觀中映射著中國國際傳播思想流動的脈搏,關于人際、群體、國家、天下、宇宙之間關系的展演。這使得“傳播不僅是文化的組成部分,更是涵蓋和貫穿文化的決定力量。”②“和”與“傳播”猶如骨與肌理,從歷史的遺海中連接起“和”文化的國際傳播結構意義和內在交流的條件與機制,這張在中西比較視野觀照下的中國國際傳播研究版圖方可完整,對構建新時期我國國際傳播話語體系將具有深遠的指導性價值,為世界最終實現人類命運共同體的美好理念提供學理性支撐。這就是中國國際傳播思想的意義所在,也是中國學派順應時代需要之所為。

一、“和”文化觀:中國國際傳播思想的語義矩陣

習近平總書記在黨的二十大報告中指出:“中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展。”③雖然目前對于“和”文化觀的挖掘和整理還不能形成一個科學的理論框架,但是其所蘊含的豐富思想仍舊對當下社會發展和國際關系格局具有重要的指導意義。對于“和”文化觀中國際傳播思想的解讀一方面需要從語義學角度追根溯源,對其傳播的現代性價值進行反向歸類整理;另一方面,不能脫離現實語境而陷入一廂情愿的文本只讀模式中,最終落入對民族文化情感偏向的窠臼。只有在中西比較視野的分析中,才能從他者的視角側向描繪“和”文化觀的世界價值及其對現實生活的指導意義。

作為中國儒家文化中的代表性思想,“和”文化觀體大龐雜,常常會出現類似“一易三名”的情況,因此,現代學者在對其進行整理與提煉時很難形成系統性的知識理論體系,制約了其與現代語境和西方科學理論系統進行對話的節奏。但這并不代表“和”文化觀對當代社會以及對國際傳播發展研究缺乏實在價值,重點是尋找出“和”文化觀在現代社會場景中的運作機制,完成創新性的轉化革命。有本可讀、有物可循是其基礎。對“和”文化觀開展追根溯源的語義學闡釋是解決傳統文化現代困境的一條創新路徑。闡釋“和”文化觀的語義學專指語言語義學,通過語義學中的義位義素分析法,可以將“和”文化觀所涉及的主要語義提取出來,再把它分解成多個義素加以分析,以便更清楚地理解“和”因不同的場景需要而產生出的多維動態內涵,從發展的眼光重新審視“和”的時代價值。

義素分析法是對義素最早的系統性研究。20世紀中葉,美國人類學家朗斯伯里(F.G Lounsbury)和古德納夫(WH.Goodenough)在研究親屬詞時最早提出“義素分析”這一概念,其基本研究方法是將詞語的義位按照不同的規定分成若干義素,用來說明義位之間的關系與不同。義位是詞的語義的基本存在形式。義位的首要特征表現在:它是靜態與動態、穩定與發展的統一。“義素是語義分析時進行義位描述的術語,是構成義位的最小意義單位,即義位的區別性特征。任何一個義位都是由一個以上的義素構成的。”④因此,對“和”多生義位的理解需聚焦于對“和”的義素分類。

但西方義素分析法在遇到中國語言中的虛詞結構時,明顯出現了“水土不服”的癥狀。同時,在涉及到古代漢語的功能性義素、結構性義素與現代漢語的差異時,在用義素分析法這把“西洋手術刀”時反而會忽視“和”的本質意義。因此,對“和”國際傳播思想的語義學闡釋要在基于“和”發展的歷史脈絡基礎上,借鑒性地運用語義語素分析法,將其與傳播研究相關的主要義位加以歸類,同時在其義素分化上也要保障其內涵的豐富性及對傳播性價值的突出。只有這樣才能在古今之間搭建起虛擬對話的時空場景,在洗練紛繁“和”文化內涵的同時,為豐富中國特色社會主義國際傳播思想尋找出路。

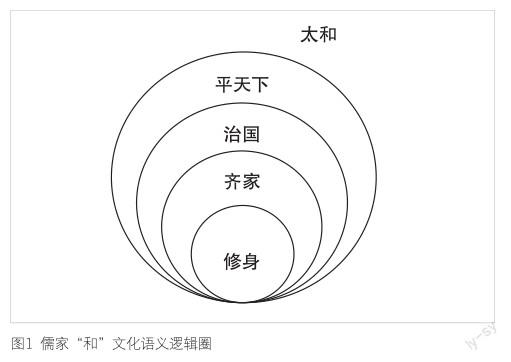

使用義位和義素分析歸納法從詞義繁復的儒家“和”思想中提煉出其所蘊含的實體性、功能性、結構性等傳播價值,對國際傳播思想體系的構建具有重要意義。根據對儒家“和”文化內涵當代意義的分析,“和”具有五個顯著性義位,如表1所示:其一為“修身之和”,指個人修身處世之道;其二為“齊家之和”,指以血緣為親的家庭秩序;其三為“治國之和”,指以國家治理為己任的大一統觀;其四為“天下之和”,指世界交往的普遍秩序和文明理念;其五為“太和之和”,指萬事萬物發展的本質規律和最高準則。

國際傳播視野下對儒家“和”之五訓的提煉與整理構成了“和”文化語義矩陣的基本框架。這五個顯著性義位的邏輯關系為推衍式的相互包含關系。第一,“修身之和”“齊家之和”“治國之和”“天下之和”共同構成了現實共存場景中的文化語義場,四者間是不斷向外推延輻散的過程;第二,“修身之和”是現實語義場中的開端,是生命的最初實體,也是本體向內與向外信息轉換的中介在場,構成了傳播的最基本單位;第三,“齊家之和”作為群體性共在,連結了作為個人的“修身之和”與作為國家的“治國之和”的生存空間,是社會關系與人際傳播最初級的狀態;第四,“治國之和”是社會制度、倫理運行的實踐場所,是無數個“齊家之和”的凝聚,也是古代封建皇權體制內政治傳播運行的主場,成為國中與域外的意識邊界;第五,“天下之和”基于對中國傳統天下觀的闡釋,是國與國相處的溝通法則,也是古代對外傳播的基本理念;第六,“太和之和”做為統領萬物的最高準則,是代表著具有形而上的哲學語義場,包容與統一了“修身之和”“齊家之和”“治國之和”與“天下之和”。

中國學者從傳播視角出發,將其概括為“生命(生活)—傳播結構”,“在儒家的修身、治國、齊家、平天下的理想圖式里,我們可以看到從個體向內傳播、推及家族內部傳播、再推及社會責任范圍的傳播、最后推及與天下人人的溝通這樣層層遞進擴延的結構。這個結構,反映了生命生活圈與傳播活動的同一性,反映了中國傳統文化對于個體生存與社會群體生存矛盾關系的滲透性的解決”。⑤事實上,從“修身、齊家、治國、平天下”出發到達“太和之境”這一過程形成的傳播結構不僅涉及到具有現代傳播意義的共存情景、傳者傳達、受者反饋、渠道共享等思想,在社會多層次傳播結構下對國際傳播思想發展也具有指導意義。

從更加微觀的視角對“和”的五個義位進行解析,可以將其分為四方面主要義素:概念性義素、功能性義素、結構性義素、傳播性義素。四者構成了古代“和”文化觀傳播思想內涵并成為現代性書寫的元語言工具。概念性義素對一個詞的不同義位的對比分析提供了重要依據。而功能性義素、結構性義素與傳播性義素都屬于一個義位的附加義,從傳播學的視角看,“和”的五個義位中概念性義素規定了“和”的傳播尺度和傳播范疇。“和”文化觀以立志正心的人為傳播尺度,圍繞著人的主體性價值形成以孝悌有序的家庭為空間的人際傳播,而國則是在家庭之“序”基礎上政治空間的延展,是放大了的“家的圈層”。在領土意識之上,以“國”為夷夏之界,形成了“協和萬邦”的對外傳播理念,在此基礎上達到“太和大同”的最終理想。由于國際傳播是伴隨著現代意義上國家概念的興起而出現的,因此古代中國的對外傳播思想與行動還不能稱之為嚴格意義上的國際傳播范疇,但已經具有了中國國際傳播思想的基本輪廓。功能性義素是義位單元最為穩定的部分,因此可以從中挖掘”和”文化國際傳播理念最顯著的思想表征,“太和之和”從認識論緯度確定了國際傳播中對全球性與地方性關系的理解。“大和”(即“太和”)的實現是在維持個體差異的前提下以達到和諧有序的天地觀。放到經濟全球化時代的國際傳播語境,只有充分認識普遍與特殊、全球與地方之間相互建構、彼此成就的關系才能更好地開展系統性、差異性、精準化的國際傳播實踐。結構性義素強調個人、國家內部因素和國際系統因素對國際格局不同層次的勾聯影響,可以從微觀、中觀與宏觀三個方位對國際傳播事件與國際傳播行為進行考察,是將個人、國家與國際社會的交往視作統一協調的整體來看待。當然,在“和”文化觀思想中也存在部分的糟粕理應批判性看待并加以改造,如“君君臣臣”中的封建皇權制度思想、“夷夏有別”的中原主義思想等,但這不影響對“和”文化思想傳播性價值的挖掘。

二、傳播性義素:儒家“和”文化的現代性書寫

從國際傳播視野對“和”的整體義位進行考察,提煉出傳播性義素這一具有創新性的現代概念。所謂“傳播性義素”是指一個義位單元中具有溝通性價值的部分。事實上,傳播性義素提倡的是用傳播研究與實踐的視野、原理和方法來剖析民族文化中結構性傳播的問題,來重新審視傳統文化的溝通本質以及在現代社會中的傳播機理與傳播意義。

“和”文化思想在“修身之和”義位上的傳播性義素是指以人的修養作為向外溝通的基礎去維系家庭、治理國家與“協和萬邦”。為了追求“立志正心”的“修身之和”,一方面要過濾掉使“主體受蔽”的邪佞之信息以保持主體清明虛靜,以達到“思無邪”的理想狀態;另一方面要提高傳播者的素養,這也是儒家“和”文化價值觀的核心體現。如果說傳播信息是“和”文化思想對傳統社會治理的政治規訓,那么對傳播者的理解則是“和”文化思想的最終價值歸宿。傳播信息的篩查過濾是為了實現更好的人性之善。只有培養出仁、義、禮、智、信齊身的傳播者,提高傳播者的身心素養才能修身察內、以正天下。“諸子始終都在關注人主的政治形象對政治傳播全過程的影響,因為在當時的歷史條件下,人主就是政治體制的一種核心所在,也是政治組織在人格意義上的代表。因此,強調人主的主體能動性,強調其自我規范,從邏輯上講就是影響政治傳播、控制傳播效果的最直接最有效的方法。”⑥對于人格素養的重視不僅有利于維護政治系統內部的中央王權統治,在對外交往中也能更好地實現以德服人,以仁政化天下的目標。因此,“和”文化思想下的信息生產與傳播以提升人的主體修為為主要目的,并以“仁義之和”為中心構建其從“人”出發的社會傳播政治網絡。

儒家“和”文化思想中關于“齊家之和”的傳播性義素表現在對關系本位下“情義觀”的堅守。其“關系本位”中和諧、內聚的人際關系在調節人際沖突和加強群體認同方面,在當下時代仍然具有現實意義。“關系本位”的實質是強調秩序性的“倫理本位”。“儒家的人際傳播思想要求言者及聽者對訊息及其意義的解釋按照倫理規范的固定程序進行,這意味著,在人與人的訊息傳遞中,交往者首先面臨的不是人的訊息,而是倫理規范的問題。”⑦“感人心者,莫先于情。”森嚴的家族秩序下仍然可以看到通過感染性的語言、友好親近的行為、與他者共存的空間構建了的“情”與“義”交相輝映的主觀語境,具備了情感傳播的初級樣態。然而,在西方理性主義主導下的自然科學研究語境中,中國社會中“情義傳播“的作用卻被大大低估了。

“治國之和”與“天下之和”不僅具有行動上的遞進性,同時也是考察一個權力主體政治治理能力的兩個方面。“治國之和”側重從體制內部捍衛由上及下的皇權政體,“天下之和”側重從體制外部鞏固與保障中央權力統治,以疆土為界,確定權力管轄的等級范圍及合法性。這種合法性在“治國之和”的傳播性義素項中表現在對傳播主體地位的官方確認。在現代國際傳播語境中,“合法性”又成為確定主權國家作為傳播主體中心地位的核心標志。“天下之和”的傳播性義素摒棄了空間概念上的一元性等級秩序,注重對“天下一家”“協和萬邦”溝通機制下的“德化非戰”精神的闡釋。“協和萬邦”的治理邏輯是先要“平章百姓”即堅持以民為本治理好本國,而后“德化睦鄰”,保持各國長久修好的關鍵在于建立以地緣傳播為基礎的精準傳播秩序。從傳播思想和傳播機制上來看,“天下之和”在消解了空間差異所帶來的傳播信息異化感的同時,也從地緣傳播角度對傳播的受眾進行了分層化處理,以便更好的發揮同一議程的不同傳播效能。

如果說“修身之和”“齊家之和”“治國之和”“天下之和”是從形而下的實踐層面探討了“和”文化在人類社會中的傳播性思想價值,那么“太和之和”則是從宇宙論層面和形而上層面探討了“和”文化國際傳播思想的普遍規律特征。“太和之和”表現為陰陽和合。陰陽最早是指自然天象和地理特征。隨著社會的發展,陰陽開始從樸素的直觀意向向哲學意向過渡,事物在本質上是無法獨立存在的,陰陽相互交通形成一個新生的和諧體。事物之間的平衡是通過陰陽之間的不斷和合、感通、交流,而不是敵對、隔絕和分裂。“陰陽不和”將會導致社會失序,自我與他者的關系遭到破壞,平衡穩定的傳播過程受到阻礙,無法實現“并育而不相害”的理想關系狀態。

三、人類命運共同體:“和”文化思想國際傳播的實踐性革命

人類命運共同體概念一方面繼承了中國傳統“和”文化觀思想中的和諧發展理念,同時也映照了西方對共同體思想的探索,為中國國際傳播思想與西方傳播學發展架起了溝通的橋梁。值得注意的是,近年來人類命運共同體概念發生了明顯的話語轉向,已經從“人類命運共同體意識”轉向“人類命運共同體理念”。“意識”是指人腦對于客觀物質世界的反應,“理念”也是一種思想觀念,但更強調對目標、原則等的認定與追求。事實上,話語轉向的實質是我國對“人類命運共同體”實踐層面整體要求的變革,是從“共識”到“共為”,從“美好愿景”到“實際作為”的一步步推進與深耕。也因此,人類命運共同體理念成為新時期國際傳播“和”思想的一場實踐革命。這場實踐革命的完成有賴于國際傳播人才隊伍的打造和精準傳播面向的梯度劃分。

國際傳播人才隊伍的建設對新時期“和”文化傳播思想的現代闡釋和人類命運共同體理念的全球傳播具有重要意義。如何打造這樣一支素質過硬的隊伍?首先,需要確定服務于國家發展戰略的隊伍屬性。人類命運共同體理念下的國際傳播主體具有國家層面的意義,因此也具有了信息控制主體的非一般屬性。國際傳播中的信息在不同程度上會涉及國家主權、國家利益、國家形象、國家安全等內容,如果傳播者在信息的篩查和控制方面能力不足,很可能會造成重大的信息偏差與信息事故,甚至對國際傳播全局產生誤導和不可挽回的損失。因此,國際傳播專業人才隊伍需要具有政治敏銳性以及對黨和國家高度負責的職業素養,包括“協和萬邦”的對外傳播視野和“以和為貴”的自我品質等。另外,還需要對國際傳播人才隊伍進行類別劃分。具體而言,首先是政府工作人員。政府工作人員對我國國情和實際發展狀況具有深刻長遠的把握,是中國特色社會主義現代化建設的原創信息的權威來源,在中國與世界平等對話的過程中,政府工作人員對闡釋中國特色社會主義發展中的亮點和成就具有精準的把控,關系到整個傳播過程的發展方向和國外受眾的信息接受準度;其次是社會組織主體,主要分為民間公益組織和海外中資企業。公益基金組織以非官方身份參與民間外交,其涉及領域包括扶貧、環保、教育、文化、醫療、衛生等多方面,如:中國扶貧基金會、中國人民對外友好協會、華僑華人社團等。中國民間公益基金組織因其獨特的身份優勢,在對外交往尤其是與西方社會的交流中,具有豐富的在地實踐經驗,能夠從人類發展的共同主題切入到世界受眾普遍關注的民生要點。隨著“一帶一路”倡議的不斷推進合作,海外中資企業越來越成為國際傳播中的重要主體。企業借助品牌視頻和外媒報道以及與當地政府和民眾的溝通合作,積極推廣產品的社會公益性價值,同時也展現了中國企業品牌的大國擔當;最后是個人主體,包括學者專家、留學生、旅客等。在民間外交中,往往是獨立的個人主體承擔著國際交往中人際傳播的主要部分。中國始終堅持以和為貴、與人為善的基本價值觀。這一具有情感傳播特質的中國理念在華夏土地代代相傳,也體現在人際交往的具體行為之上。

考慮到目前國際政治格局以及中國外交的實際情況,以“和”為起點的精準傳播分為三個面向:第一,面向以美國為首的世界資本主義發展強國及其追隨者。這一部分傳播受眾常常會表現出對中國的敵對態度,甚至會故意制造政治噱頭使中國陷入全球輿論風口。如中國旨在提高“一帶一路”沿線國家基礎設施水平的合作項目,被曲解為中國在其中“必定存在地緣政治的考量”。對于來自政治意識形態層面的負面態度,在應對過程中應以政府發言人官方闡釋先發為主,社會組織、個人交流后續跟進為輔的傳播策略;第二,面向對中國態度中立或表示出合作意愿的國家,一面要深入闡釋人類命運共同體理念的具體內涵,強烈表明我國維護世界和平,促進世界發展的大國擔當。同時,在雙邊所面臨的共同問題中尋找合作議題,如健康、環境、安全等,為他國樹立負責任、愛和平、有實力的大國形象;第三,面向與中國交好的發展中國家,尤其是有過被殖民記憶的相對落后國家。應著重闡釋“和氣生財”“和睦萬邦”的發展理念。同時也要切身關注受眾者的基本生存需要,因地制宜,共同獲利,破除國際輿論“中國殖民論”的虛假構想。

結語

千百年來,作為中國傳統思想的代表性結晶,“和”文化觀背后蘊含著中國傳統人與人、人與社會、人與國家、人與自然的交流相處之道,閃耀著等待世人挖掘的價值寶藏,是尋找中國國際傳播發展的思想元力。盡管,“和”文化思想還不能稱之為一個科學系統的理論框架,但是其所蘊含的豐富內容仍舊對當下社會發展和國際關系格局具有重要的指導意義。隨著人類命運共同體意識轉向人類命運共同體理念,“和”文化思想也逐漸從“集體性共識”變成真正意義上的“集體性共為”。“和”文化觀不只是中國歷史,它正在成為全球對話的永恒之橋。

本文系深圳市2022年哲學社會科學規劃一般課題“總體國家安全觀視閾下深圳中資企業海外利益安全風險防控體系建設研究”(項目編號:SZ2022B022)的階段性成果。

付樂系深圳大學傳播學院政治傳播方向博士研究生;戴永紅(通訊作者)系深圳大學外國語學院、中國海外利益研究中心、區域國別與國際傳播研究院特聘教授、博士生導師

「注釋」

①《習近平:在中國國際友好大會暨中國人民對外友好協會成立60周年紀念活動上的講話》,新華網,http://www.xinhuanet.com/politics/2014-05/15/ c_1110712488.htm?isappinstalled=0,2014年5月15日。

②吳予敏:《交匯點或分水嶺:傳播研究的的文化觀念》,《南京社會科學》2019年第3期,第97-107頁。

③習近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告》,中國政府網,http://www.gov.cn/zhuanti/zggcddescqgdbdh/sybgqw.htm,2022年10月25日。

④張明鳴:《論義位和義素分析在語義理解中的作用》,《東北大學學報》2003年第5期,第385-387頁。

⑤吳予敏:《無形的網絡》,北京:國際文化出版公司,1988年,第211頁。

⑥賈兵:《先秦諸子政治傳播觀念研究》,博士學位論文,上海大學,2011年。

⑦王怡紅:《論中國社會人際傳播的價值選擇》,《現代傳播》1996年第5期,第50-51頁。

責編:霍瑤