揚雄文藝思想的自覺意識

張躍月

摘 要:文藝思想之自覺性,關乎審美主體、文學創作、文藝批評三個方面。當三者都趨于成熟,則可以算作擁有了文藝思想的自覺意識。漢代整合先秦諸子的思想,構建出能夠代表時代的美學體系,使文藝思想擁有了良好的自覺條件。揚雄“玄—心—文”的文藝回環體系,是漢代文藝自覺跡象的回響,涵蓋諸多美學問題。其中,“心聲心畫”表征審美主體之自覺,“文麗以則”表征文學創作之自覺,“文類模仿”表征文藝批評之自覺。揚雄文藝思想的自覺意識,來源于因革并施的傳承性學術建構。這種傳承性學術建構,對亟須繼承優秀傳統文化的當代學界來說,鏡鑒意義重大。

關鍵詞:揚雄;玄—心—文;文論自覺;文化傳承

[中圖分類號] I206 ? ? ? ? [文章編號] 1673-0186(2023)002-0119-010

[文獻標識碼] A ? ? [DOI編碼] 10.19631/j.cnki.css.2023.002.009

中國文學自覺于哪個時代?此論題頗具熱度,引出諸多探討。學界眾說紛紜、各有理據,目前可以總結為數種說法:“其一,以魯迅先生為代表的‘魏晉說;其二,以劉躍進為代表的‘宋齊說;其三,以張少康、詹福瑞為代表的‘西漢說;其四,以劉波、張慶利為代表的《詩經》‘春秋說。”[1]在時間線上,恰如張少康所言:“從漢代文藝思想和文學理論批評的實際情況來看,無論是文學創作還是文學理論批評,都已經有了自己獨立的地位,已經進入了文學的自覺時代……漢代是各個意識形態和文化領域的不同部門開始獨立發展,文史哲明確分家的時代,文學作為一個獨立的部門,已經有了專門的作家隊伍,有了豐富的創作實績和自覺的理論批評。”[2]先秦時期,文學創作與學術研究朦朧一談,尚未獨立;兩漢時期,文學家、思想家輩出,諸如辭賦、散文、詩歌等文體樣式都取得了豐碩成果,文學創作與文藝理論的觀念皆有進步,自覺性逐漸顯露。

中國文藝思想之自覺,隨中國文學創作之自覺時點而來。中國傳統美學的思維與西方不同,其分門別類,并非注重隔斷孤離,而是注重融合統一。中國式文藝思想的自覺性,不是將文學與文化分開,因為中華文化中的美,自身是統合為一的。人進行審美體驗,特別是在審美高峰體驗時,其心緒與思維不是分裂而是統一的,他會聯想到自然、道德、文化等諸多曾對他產生過深層影響的元素,將這些元素形象化,從而構成多姿多彩的美的內涵。因此討論文藝美學時,并非言及別的元素就說明沒有自覺意識。中國式文藝思想的自覺性,需綜合考量審美主體、文學創作、文藝批評三個方面。當三者都趨于成熟,則可以算作擁有了文藝思想的自覺意識。

一、揚雄“玄—心—文”的文藝回環體系

劉成紀評估漢代的美學貢獻,具體分析了漢代美學在中國美學史上的開創性意義:“比較言之,先秦諸子思想對中國美學有重要意義,但他們的存在是‘散兵游勇式的,漢代則以制度形式為中國美學確立了一個穩固的框架——即以經學美學為主體,以文學美學和藝術美學為兩翼的‘三位一體框架。這一范式有效保證了后世中國美學成建制地發展,它的集成效應要遠遠大于單一思想者和單一藝術品類對美學史的塑造。”[3]作為大一統王朝,漢代將先秦諸子“散兵游勇”式的思想整合到了一起,并構建出研究框架和范式。能夠代表時代的美學體系,使作家群體之產生、詩文辭賦之創作、文藝作品之賞評都有了存在基礎,為文藝思想自覺意識的生成提供了良好條件。

整合思維,既是漢代文藝自覺的表現,亦是漢代文藝自覺的原因。漢代文藝思想的自覺跡象體現在揚雄個人身上,可總結為兩點:一是他在辭賦文章領域所做出的巨大貢獻,二是他構建了“玄—心—文”的文藝回環體系。作為作家與學者的揚雄,對“美”分外重視,探討過諸多美學問題。將這些美學相關論述歸納集合,則可塑形為“玄—心—文”體系。此體系與漢代的文化大環境相統一,亦由整合先秦思想與時代文化而生。其成熟度之高,即使置于當代來看,亦具備有效的闡釋性。

“玄”,在揚雄哲學中地位極高,“大則包宇宙,小則入毛發”[4]1,可以說是無處不在、統攝一切。涵蓋天、地、人的“玄”,將“易”的陰陽二分法變為三分,“其實質是陰陽二要素加上作為批評主體的人”[5]。《太玄》從天、地、人三個方面出發去解釋世界,而天、地、人皆受陰、陽二理所管轄,陰、陽又統一在玄之下,可總稱為“陰陽為玄”:“陽知陽而不知陰,陰知陰而不知陽,知陰知陽、知止知行、知晦知明者,其唯玄乎!”[4]216 玄包含著陰陽、止行、晦明,容納萬物,是揚雄哲學的根本概念,而揚雄美學的根本概念是“心”。心是玄刻在人身上的印記:“玄者,神之魁也。天以不見為玄,地以不形為玄,人以心腹為玄。”[4]250 心是人的精髓,是人的“神”,與天之不見、地之不形并列,可以使人達到最高境界——“與天地參”[6]。欲得神道,則需潛心。效天法地,心便能測知天、地、人之事,觸及玄之奧妙。心表露于外,即為“文”。“文”在揚雄的理念里有三種形態:第一種是內心外化而成的形象,比如人的形貌、飾物等;第二種泛指藝術種類,比如音樂、美術等;第三種則是指文章、文學,此時的“文”不僅以“文”之一字來表達,還有言、說、辭、辯等,皆可用于表示此意。

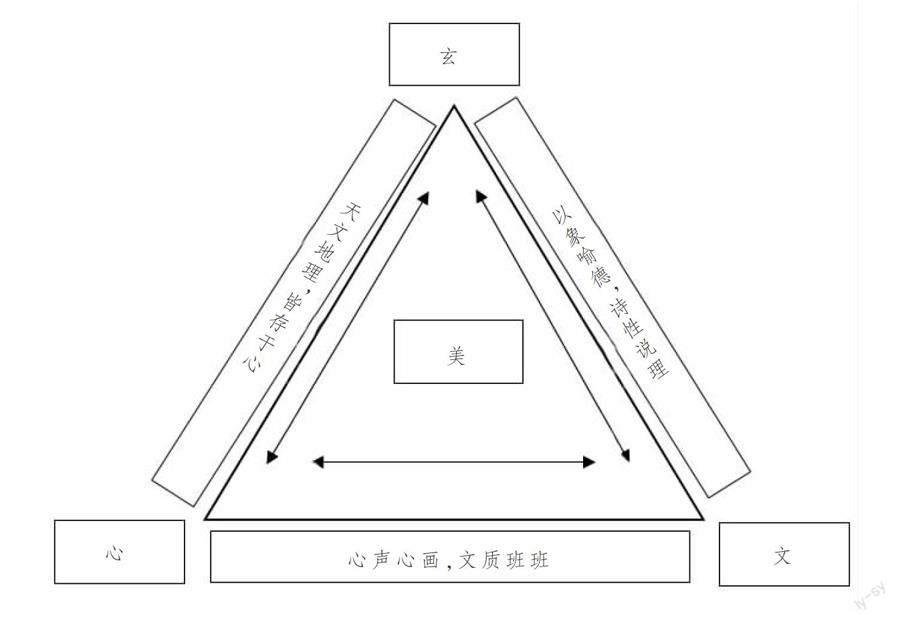

揚雄文藝思想總合在“玄—心—文”三角關系中,這三角兩兩互有聯系,構成一個回環,缺一不可:天命不可違,代表萬事萬物的玄作用于主體之心,心也忠實反映出玄的規律,使美附著在真理之上,此為“玄—心”關系;文能夠替心發聲,使美與善形成統一,達成主體之間的共識,此為“心—文”關系;文的產生來源于玄和心的共同作用,它既能替心發聲,也能反映出玄的真理,遂具備說理、喻德的功用,此為“玄—文”關系。“玄—心—文”之回環,是揚雄文藝思想的最根本體系。清晰明朗地表示出來,如下圖所示:

從小處入手來探討揚雄的美學思想,可以看到“天人合一”“心腹為玄”“心聲心畫”“文質班班”“麗則麗淫”等問題。若以宏大視角觀覽揚雄著作,會發現他的論述是統一的,能夠相互為證,呈我中有你、你中有我的關系,即是成系統的,以上美學問題則包含于“玄—心—文”體系之中。揚雄賦予“美”的定義不是固化不變的,而是具有流動性的。美并非單指對某事某物的感性印象,亦非單指激情澎湃的自我表達,它在玄、心、文三角之中游移,從三角回環系統中吸收養分。它必須具有玄、心、文三個大范圍中的某些要素——不一定是全部要素,但三者必須要派出可以代表自身的要素,來與另外兩個角共同構建出美。

在回環體系中,美具有游移性,不會停留在某個角落與玄、心、文之頂點重合。它可能會迫近頂點,但不會重合。譬如,《周易》的美就與玄這個點比較接近,但它也并非不包括心和文的元素:談天說地的同時也落腳到了人文情態,因此包含著心的元素;言簡意賅卻并非無言白紙,因此包含著文的元素。以同樣道理回顧西漢時期,與心更為接近的美是儒家美學,與文更為接近的美是詩文辭賦,此二者亦處于“玄—心—文”系統中,并未跳脫出這個三角框架。揚雄思維縝密,因此他的觀點——哲學觀、社會觀、美學觀、文學觀,都可以互相印證、互相生成,使得此體系不拘泥于一端,而能夠千變萬化,充分解釋眾多美學問題。

揚雄理想中的“美”,是在“玄—心—文”三角回環系統中,尋找靠近中心的點,這個點包含著玄、心、文的精華元素,可以最大程度上避免偏頗于三者的缺陷。折中的選擇傾向,是由揚雄傳承性學者的身份決定的。精深淵博的他,傾心于不偏不倚的美,因為這種美可以映照出他對世界的探求與思索。“玄—心—文”三角回環體系所涉范圍廣闊,囊括揚雄全部的美學范疇,其實質為一個學者型文人的完整世界。揚雄的人生正如王岳川所言:“學術人生由無數個短暫構成,珍惜每個稍縱即逝的短暫,積淀每個美好短暫的經驗,會形成學術智慧。”[7]作為學者型文人,揚雄持續思考著該以怎樣的方式存活于天地之間,不斷地觀照、不斷地修身、不斷地寫作,他最終成就了文藝與人生之大美。

二、揚雄文藝思想的自覺特征:美心、麗文、仿經

如前文所言,中國式文藝思想的自覺性關乎審美主體、文學創作、文藝批評三個方面。以“玄—心—文”回環體系為核心的文藝思想,是典型的、具有時代特點的中國式文藝理論,在這三個方面都流露出鮮明的自覺特征。中國式的文藝自覺,不是單指“文”一角的自覺,而是在明白文與其他兩者之區別的前提下,與二者和諧共處,融合成學科系統。揚雄作為文人寫文作賦,作為學者仿經著書,在各個文藝維度都拼盡全力去改革,有意識地貫徹了理想。揚雄流傳至今的著作談不上數量繁多,但它們所構建出的文論框架,完全支撐得起諸多美學問題的相關研討。言為心聲,子云得以在具備充足思想厚度的框架內表現著自我。

(一)美心:心聲心畫與審美主體的自覺

由“心—文”關系衍生而成的“心聲心畫論”,將人品與藝術關聯起來,把審美主體抬到極高位置:“面相之,辭相適,捈中心之所欲,通諸人之嚍嚍者,莫如言。彌綸天下之事,記久明遠,著古昔之■,傳千里之忞忞者,莫如書。故言,心聲也;書,心畫也。聲畫形,君子小人見矣。聲畫者,君子小人之所以動情乎?”[8]160 言,即語言,指說話發聲,擴大到更廣闊的領域則指講演或論辯;書,即書寫,既指書寫的內容(即文辭),后世也引指為書寫的形式(即書法)。言是為心發聲的,心的訴求決定了言的內容;書是為心描形的,心的善惡決定了書的品格。從聲、畫、形的形式上,就能見出君子和小人。

語言和文字從屬于心,是心發言的工具,其功能為解釋心。文傳達心,心壞了文自然也不會好,因此揚雄尤其注重人品,自覺地塑造審美主體:“或問:‘何如斯謂之人?曰:‘取四重,去四輕,則可謂之人。曰:‘何謂四重?曰:‘重言,重行,重貌,重好。言重則有法,行重則有德,貌重則有威,好重則有觀。‘敢問四輕。曰:‘言輕則招憂,行輕則招辜,貌輕則招辱,好輕則招淫。”[8]96審美主體需要做到四重。言重、行重是對品德人心的規定,是從心出發的原則。強調形貌肅雅的貌重,則進入文的領域了,而好重(即偏好莊重)則是對審美批評的要求。另有:“可聽者,圣人之極也。可觀者,圣人之德也。可久者,天地之道也。是以昔者群圣人之作事也,上擬諸天,下擬諸地,中擬諸人。”[4]243擬天、擬地、擬圣人,為的是提升審美主體的品行,提升心的修養。可聽、可觀皆為文,而文所表現的最直觀之物便是品德,因此法先王、習圣人對于審美主體的修煉來說必不可少。

心為審美主體的中樞,時而受到玄的一部分——社會關系之影響:“因為‘玄內在于人心,所以此心就不僅是生理之心,更是本體之心。”[9]社會關系有時決定著審美主體個性與人品的塑造,因此分外重要。審美主體的個人語境有時依賴于社會語境,一些矛盾會沖擊心的穩定性。自我符號結構面對損害因素時,會產生穩固自身的需求,這時心將被重塑,它必須處理、消化社會關系所給予的新信息,去接受、反抗或逃避。所以,心的塑造不是固定單一的某種結果,而是在時間變化中逐漸完善的動態過程。心若變動,依賴于心的文,將會隨心更新自我形態,與心達成新一輪的統合,于是原有的“美”在“玄—心—文”結構中也會產生位移。“心聲心畫論”仿佛是臺掃描儀,可以將審美主體的心之變化描繪出來,文之所述即為心之所至,那么審美主體想要達到美的更高標準,就需要自覺塑造更為高尚的人格。揚雄將心納入審美主體,自覺培養修心向善的審美意識,啟迪了后世。走上審美觀照之路,去面對浩瀚無垠的宇宙,以此實現主體的自覺性,這是具有進步意義的。

揚雄對于審美的重視,由學者型文人的身份所決定。正因為這樣的身份存在,他才會對審美產生自覺意識——不是單純的政治家,心思不只在治世之道上;不是單純的文學家,求索的不僅是文辭技巧。他是二者的結合,不偏頗于任何一端,而美能夠中和他的理想,使學者型文人的身份最大限度地呈現。在徐復觀看來,揚雄“好奇、好勝、好深、好博”[10],心存學者傲氣。正因擁有學者型人格,揚雄才宗經崇圣、渴求知識,并且有強烈的探索愿望,希望證明自己的能力。揚雄自覺地認識到主體身份,選擇將生命投入學術里,不允許一知半解,追求止于至善的境界,以至于他的文藝思想相關記述頗為豐厚,且能夠歸結為整體系統。這是揚雄在文藝美學史上的最大貢獻。淡泊的他也許未曾察覺自己的歷史成就,但對自己的學術觀點顯然有著自覺意識。

(二)麗文:文麗以則與文學創作的自覺

在文學創作方面,揚雄的自覺意識表現為對文之“麗”的追求。“詩人之賦麗以則,辭人之賦麗以淫”[8]49,這是他文藝思想的審美原則。文辭之麗有著統一性,不僅涉及心,還涉及玄。對人類來說心腹為玄,心與玄本身就是統一的,因此文、心、玄三者也就統合為一,形成美。那么,“玄—心—文”美學體系之中,對文的雕琢也就必不可少。《法言·寡見》有:“或曰:‘良玉不雕,美言不文,何謂也?曰:‘玉不雕,玙璠不作器;言不文,典謨不作經。”[8]221《文心雕龍·宗經》評說此句曰:“揚子比雕玉以作器,謂五經之含文也。”[11]美玉要雕琢才可成器,美言要文飾才可述道,二者相與為喻。無論是象天地還是制人紀,文辭之麗是不能少的。當然,怎樣的文辭才稱得上麗,仍是要涉及玄與心的。

揚雄的創作傾向,經歷了從大賦向辯文、小賦的轉變,反映出其文藝思想由重文向重質的轉變。揚雄拋棄前期以文體為重的思想,轉而以這個規則寫作,不再過分使用極盡華麗的鋪陳,而是用規范、志向去約束文章,追求文以表心的最大化。當然,揚雄文字功底深厚,并不會因為重質就放棄對文字的雕琢。文與心的翹板,不再是極端地倒向一邊,而是以中庸的方式結合。這是漢賦的進步,也是中國文學史上文論自覺的標志之一。從“玄—心—文”的美學結構上看,揚雄的賦文由文這一端向三者中心游移的傾向是分外明顯的,至于最終他的賦文是否達成了他所追求的不偏不倚之美,明人各有高見。方銘認為:“揚雄在孤傲和不滿中,無疑是期待著社會和世俗的改良。不幸的是現實與理想相去甚遠,所以揚雄便要徹底地失望了。可以看出,揚雄晚年仍有寫作《反離騷》時的那種出世精神,但前后的差異也是很明顯的。”[12]僅就《逐貧賦》來說,其思想水平最為成熟,表現著一開始的儒學理想初心。且在此賦中,玄、心、文三元素構成絕妙的平衡,趣味性、思想性、創新性兼而有之。《逐貧賦》不僅達到了“文麗以則”的美學標準,還更新了賦體的寫作方式,可見揚雄后期的為文水平相當高超,說是“玄—心—文”文藝體系之代表作品亦不為過。揚雄以后,賦體審美皆受“文麗以則”的影響,以至于后世的賦體創作和批評,都不再僅追求文辭的鋪排,而是跟隨著“文麗以則”理念,自覺地創新與進步。

詹福瑞評述揚雄“詩人之賦麗以則,辭人之賦麗以淫”一語有言:“揚雄的這句話是他殺出了辭賦陣營之后對辭賦的認識。盡管他對漢賦極靡麗之辭,以致文辭淹沒了諷諫之義的弊端深感不滿,但是他卻未排斥麗。對于麗,揚雄是持肯定態度的,他所反對的只是過分的麗。”[13]正是如此。一味地追求奢華靡麗、排篇僻字,其實并不一定代表對麗本身有著自覺性思考,要理性考慮如何將文辭之麗改善得更符合美的標準(對揚雄來說更多是儒家思想的標準),才算是有了自覺意識。從這個意義上說,揚雄不否認麗的形象性特征,而是在承認它的基礎上,試圖超越語言、修辭、結構等形式上的元素,將文辭與世界緊緊拴在一起,為形象性賦予本體性:“他的‘麗則概念表達就是‘中正標準,就是文與質的完美結合,他把儒家文質這個經久不衰的話題推衍到了賦論領域。而這種新規范的提出,也正是漢賦自覺的重要標志……”[14]如果說唯美主義是一種美的自覺,揚雄則是走上了另一條自覺的路徑,那就是堅守美善合一的立場,從完整的人道主義體系出發去求索文藝的本體。

(三)仿經:文類模仿與文藝批評的自覺

揚雄文藝思想的自覺意識,還表現在文體研究上。揚雄的創作從重賦到重經的嬗變過程,可以說是從追求“不可用”到追求“可用”的過程。《法言》有:“或問‘吾子少而好賦。曰:‘然。童子雕蟲篆刻。俄而,曰:‘壯夫不為也。或曰:‘賦可以諷乎?曰:‘諷乎!諷則已,不已,吾恐不免于勸也。或曰:‘霧縠之組麗。曰:‘女工之蠹矣。劍客論曰:‘劍可以愛身。曰:‘狴犴使人多禮乎?”[8]45《吾子》之論,代表揚雄已經完成重文向重質的轉變。早在成帝時期,揚雄四大賦就已證明了賦體并非是實用的文體,并不適合解決現實問題。正因為不可用,所以果斷拋棄,轉向可用之文體,以載大道。與此同時亦不難看出,賦體華美靚麗的優點,即使是重經時期的揚雄也是承認的。

重經時期,指揚雄的創作重心由作賦變為仿經的時期,以撰寫《太玄》開始為標志。這并不是說揚雄早期不重視經書,相反,揚雄早期非常重視先秦各家思想,從他的賦作中就能看出各流派思想的影響。此處想要強調的,主要是揚雄模仿寫作經典的舉動:“以為經莫大于《易》,故作《太玄》;傳莫大于《論語》,作《法言》;史篇莫善于《倉頡》,作《訓纂》;箴莫善于《虞箴》,作《州箴》;賦莫深于《離騷》,反而廣之;辭莫麗于相如,作四賦……”[15]以及續《史記》、作《方言》等。《法言》曰:“君子之所慎言禮書。”[8]90 揚雄對待寫作慎而又慎,深知書會流傳百世,故不敢怠慢。所仿之經,歷經千挑萬選,皆為能夠代表其理想的經典著作。

仿經行為本身就代表著揚雄對各類文體的特質已有其自主判斷:“或問:‘五經有辯乎?曰:‘惟五經為辯。說天者莫辯乎《易》,說事者莫辯乎《書》,說體者莫辯乎《禮》,說志者莫辯乎《詩》,說理者莫辯乎《春秋》。舍斯,辯亦小矣。”[8]215揚雄一語中的,使經書之髓昭然若揭,可見他對文類的抽象解析精準透徹,模仿之舉亦是斂其精華而為之。又有:“或問‘周官。曰:‘立事。‘左氏。曰:‘品藻。‘太史遷。曰:‘實錄。”[8]413“周官”即“周禮”,“左氏”即“左傳”,其名皆在王莽攝政時為劉歆所改。揚雄認為,此三部著作的特色是不同的:《周官》意在立事,即創建一系列的禮法制度;《左氏》意在品藻,按司馬光之語為“品第善惡,藻飾其事”[8]415,重在文采斐然、熠熠生輝;《史記》意在實錄,直截了當揭露事實,無浮夸虛飾,以實以理為重。揚雄細致敏銳,察覺到每部著作的特點,將經書屬性都剖析清楚,準確把握了三者區別,這就是對文體的自覺。因此他在模仿各類文體時得心應手,皆能擬其精髓。揚雄不通過批評經書的行為,而通過模仿經書的行為,來實現文藝批評的自覺。

魏鵬舉注意到,揚雄的學術活動與漢代的整體學風有著“錯位回應”的關系:“在經學取士漸成風尚的漢成帝時期,揚雄卻是以漸趨落伍的大賦見稱;在儒生們普遍熱衷于通經致用的漢哀帝時期,他卻默然獨守《太玄》;在諸生以讖緯獻王莽而飛黃騰達之際,揚雄卻以尺素支筆苦苦收集《方言》并誓死不愿交與官方。”[16]這可謂是對揚雄仿文行為另一個角度的解讀,將其模擬經典的舉動與其個性、經歷結合起來,指出擬古之意在于以書寫的方式保持獨立的人格。當世流行之物,他偏偏要想方設法地避開,刻意選擇不與世俗合流。看似平靜的“錯位回應”現象,隱藏著不迎合的自覺意識,是一種改善現實的方式。揚雄怡然自得、淡然處之,一生不求功名,但求與圣賢對話往來,不枉費一片求學問道之心。

三、自覺意識生成之根源:因革并施的傳承性學術建構

毫無疑問,揚雄的文藝思想是傳承性的。傳承性美學,建立在階段性解讀歷史文化的基礎之上,立于新時代的審美立場,重釋美學思想史,對其進行具備時代色彩的整合、繼承與發展。兩漢傳承性美學,主要是對先秦文化的傳承。譬如《淮南子》是對道家思想之傳承,司馬遷美學思想是對以屈原為代表的楚騷美學之傳承,董仲舒、揚雄、王充的美學思想則是對儒家思想之傳承。以易、儒、道思想為主的先秦文化,各自一脈傳承下來,至漢朝交匯合流。如何梳理闡釋這種交匯合流,取其精要來構建自己的時代,是漢代思想家所關注的重要問題。漢代對先秦文化的處理,也開啟了后世對傳統文化的繼承方式,這對急需繼承優秀傳統文化的當代學界來說,鏡鑒意義重大。

揚雄對文化傳承持明顯的肯定態度,他看重經典的價值,自主地仿文仿經,并且敢于對經典進行重構。《法言》載有:“或問:‘道有因無因乎?曰:‘可則因,否則革。”[8]125 《太玄》亦云:“夫道有因有循,有革有化。因而循之,與道神之。革而化之,與時宜之。”[4]221傳承性學術建構,可簡稱為“因革之辯”。任何事物的產生,需要有“因”的必然條件才能發生。所謂“因”,就是承襲先前的“道”,如儒、道、易的思想就是揚雄思想的因。任何事物的消亡,需要有“革”的必然條件才能發生。所謂“革”,就是拋棄先前的“道”,建立新的秩序。如《太玄》闡發《周易》,將二數變為三數,并融入新的思想,就是一種革。因強調相同,革強調不同,因革相互作用,成為萬事萬物發展之原理。自然與人文皆循此理。

揚雄對前人的接受,并不是盲目的。首先,他從現實情況出發,判斷出前人的何種思想適合當前狀況,需要對其進行怎樣的學術重構才能改善現實,篩選出“因”。而后,仍是根據現實狀況,對前人的思想進行革新,實施“革”。所以揚雄之作,形式上模仿典籍的痕跡較重,但由其內容可分析得出,這些都是西漢以后才可能出現的著作。許結從文學啟蒙意義上為揚雄定位,認為他對時代的反思促成了經學勢力的消亡與文學勢力的崛起:“有充分理由說明處于西漢末年的揚雄對辭賦由創作的摹擬到理論的反思,本質上是對西漢整體文化的反思,其間包含了對儒學的反思。因其反思而生發出求變心理,使他對文學藝術的利用和構想具有時代轉化意義。”[17]

揚雄作為學者型文人,以傳承性學術建構的方式平衡文學創作和文藝研究的關系,終于在兩個領域皆有所成。以學說改善社會的儒者之心,自始至終貫穿于揚雄的整個創作歷程。因而在他廣闊的視野中,有價值的文化,無論發源于哪個時代,都可以為我所用。揚雄擁有學者的上進心:“在揚雄看來,只要不斷去完善自身的資質,提升自己的思維能力,人人都可以成為圣人……這又將人的主體意識提到了一個空前的高度,使其身心學說充滿了生命活力。”[18]著眼于當代,文藝界、美學界所面臨的狀況,與揚雄所面臨的學術文化狀況相當類似。當代面臨巨大的文化庫等待繼承,并且比起西漢更為復雜的是,世界優秀文化亦等待我們更為深入地學習。在傳統與現代的雙重沖擊下,“就國內文化語境而論,如何實現中國傳統文化的 ‘創造性轉化和 ‘創新性發展,仍然是一個現實而迫切的中國現代性文化課題”[19]。

學術庫存繁多是好事,意味著我們可以從多方吸取營養。勿切斷文化交流,無論是與傳統的對話,還是與他國的對話。只是在這些對話中,如何保證中國當代文藝美學理論的創新性,仍需不懈探索。對此,王岳川認為:“走近經典為了繼承,創意經典為了圖新,美學圖新為了精神原創,這表達了我對中國美學文論界整體高于并超越前人的美學觀念、美學形態、文論方法、文論傳播的某種文化期待。‘守正創新是生命精神噴發狀態,而‘原創力是文化軟實力,可以表征美學文論新的大國形象。”[20]當代所需要的,正是這樣的傳承性學術建構。當代中國文藝美學的創新性,正如漢代文藝思想的自覺性一樣,不是憑空產生的,而是傳承經典而來的。正如《法言》所述:“或問‘新敝。曰:‘新則襲之,敝則益損之。”[8]127對待經典的方式,正是因與革的結合。有一些東西必須繼承,有一些東西可以拋棄。

“玄—心—文”體系中的“美”是游移的,也就是說,它允許一定程度上的重釋。對當代而言,“玄—心—文”文藝回環體系所帶來的啟示是,在文藝美學、文化探討中,不能只偏重“文”這一維,而是要言之有物,照顧到整個回環體系,不然將面臨文化上的分崩離析。如果只偏重“文”,則會走上鋪陳大賦的老路(即使表現形式不一定為賦體藝術),不適合當代文化與美學的生態。適當偏重“玄”,可以得到天、地、人和睦相處的生態美學;適當偏重“心”,將審美體驗論作為引導原則,則能重新感受藝術的真正價值。“美”的展現形式可以隨著新需要而變動,但無論怎樣變化,都沒有脫出“玄—心—文”的文藝回環體系,因為這個系統最為根本。從而也證實了,在中國傳統美學中,能夠找到解決后現代問題的答案。“藝術的尺度就是人的尺度,而人的尺度就是自由的尺度、美的尺度”[21],保持文藝的鮮活狀態,需要創造更多的可能性,將優秀傳統文化與當代文化訴求相結合,就是可能性之一。因革并施的傳承性學術建構,是揚雄文藝思想自覺意識生成的根源,亦是當代文藝美學創新性發展的朝向。

參考文獻

[1] ?韓宏韜,郭琪.《詩經》修辭正變論——兼及“文學自覺”問題的一種考察[J].杜甫研究學刊,2022(3):99-113+126.

[2] ?張少康,盧永璘.先秦兩漢文論選[M].北京:人民文學出版社,1996:前言28-29.

[3] ?劉成紀.漢晉之間:中國美學從宗經向尚藝的轉進[J].中國社會科學,2019(11):127-148+207.

[4] ?揚雄.太玄集注[M].司馬光,注.劉韶軍,校.北京:中華書局,2013.

[5] ?張思齊.揚雄《太玄》中的文學批評要素[J].西華大學學報(哲學社會科學版),2019(3):1-11+60.

[6] ?朱熹.四書章句集注[M].北京:中華書局,2012:33.

[7] ?王岳川,黎瀟逸.文藝理論和文藝美學的探索者——王岳川訪談[J].名作欣賞,2022(1):42-47.

[8] ?揚雄.法言義疏[M].汪榮寶,撰.陳仲夫,校.北京:中華書局,1987.

[9] ?閆利春.從玄、氣、心看揚雄的性善惡混論[J].周易研究,2012(4):75-81.

[10] ?徐復觀.兩漢思想史:全3冊[M].北京:九州出版社,2014:426.

[11] ?劉勰.文心雕龍注(上、下)[M].范文瀾,注.北京:人民文學出版社,1958:23.

[12] ?方銘.揚雄賦論[J].中國文學研究,1991(1):25-31.

[13] ?詹福瑞.“文”“文章”與“麗”[J].文藝理論研究,1999(5):81-89.

[14] ?車瑞,劉冠君.“麗則”:揚雄賦論與漢賦嬗變[J].武漢大學學報(人文科學版),2015(4):129-133.

[15] ?班固.漢書[M].顏師古,注.北京:中華書局,1962:3583.

[16] ?魏鵬舉.述“事”作“文”:揚雄《太玄》旨意探微[J].文學評論,2009(3):139-144.

[17] ?許結.論揚雄與東漢文學思潮[J].中國社會科學,1988(1):157-174.

[18] ?鄭萬耕.揚雄身心觀述評[J].河北師范大學學報(哲學社會科學版),2004(3):27-32.

[19] ?萬俊人.現代性的多元鏡鑒[J].中國社會科學,2022(7):4-20+204.

[20] ?王岳川.季羨林評傳[M].合肥:黃山書社,2016:總序5.

[21] ?時勝勛.國際化與本土化:全球化時代中國當代藝術的文化景觀[M].北京:九州出版社,2021:305.

The Consciousness of Yang Xiong's ?Literary Aesthetics

Zhang Yueyue

(School of Humanities,Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract:The consciousness of literary aesthetics is related to the aesthetic subjects, literary works and literary criticism. When they all become mature, it can be regarded as having the theoretical consciousness. The Han Dynasty integrated the thoughts of the pre-Qin period and constructed an aesthetic system.Yang Xiong's "Xuan-Xin-Wen" system was the echo of the aesthetic consciousness in the Han Dynasty, covering many aesthetic theories. Among them, "arts from xin", represented the consciousness of the aesthetic subjects,"literary principles",represented the consciousness of literary works, and "imitative writings" represented the consciousness of literary criticism. The consciousness was based on the inheritance of the academic constructions,which was very important to todays culture.

Key Words:Yang Xiong;Xuan-Xin-Wen;The Consciousness of Literary Aesthetics;Cultural Heritage