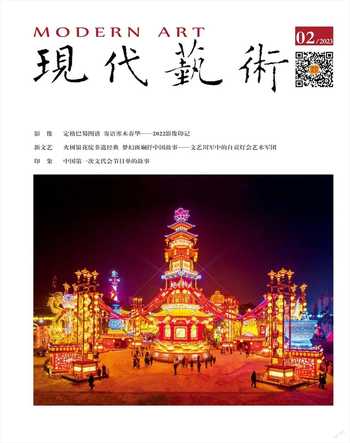

火樹銀花綻非遺經典 夢幻斑斕抒中國故事

黨的二十大報告提出,中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶。非遺作為中華優秀傳統文化的重要組成部分,讓非遺“活”起來,“火”起來,對提升中華文化影響力至關重要。四川歷史悠久,文化底蘊厚重,非物質文化遺產更是蘊藏豐富、特色鮮明。截至2022 年 11 月,四川省共有國家級“非遺”153項、省級945項,涵蓋“非遺”十大類別。國家級非物質文化遺產自貢燈會在浩如煙海的中華民俗和非物質文化遺產中異軍突起,被稱為“天下第一燈”和“中國民間外交使者”而享譽世界。在這個過程中,一個新興的文化藝術群體和一種嶄新的非物質文化遺產傳承模式起到了不可或缺的作用。

自貢地區年節燈會歷史悠久,早在唐宋年間就有了新年燃燈的習俗。清中葉以來,自貢的“獅燈場市”“燈竿節”等會節活動相沿不絕……1964年,自貢市人民政府舉辦了“首屆自貢迎春燈會”,自貢千百年來以燈為主題的節慶活動便有了一個統一而響亮的名字——自貢燈會。

1964年至今,自貢燈會在國內500多個大中城市、國外80多個國家和地區展出。期間,自貢涌現出一大批優秀的藝術、技術和管理人才,把燈會這種“綜合的社會系統工程”推到了中國節慶文化活動的巔峰。目前,自貢已擁有近10萬彩燈文化產業大軍,在這支浩浩蕩蕩征戰全球的產業大軍中,直接從事燈彩藝術創作的人員構成了一個新文藝群體,包括從事燈彩藝術創作的創意策劃師、設計師、美術師等,他們緊密融合,分工合作,缺一不可。他們堅持年年創新,不斷提升自貢燈會和自貢彩燈產品的品質。正是由于自貢市委、市政府的領導和堅持,以及這一新文藝群體無私無畏的奉獻和堅持不懈的努力,鑄就了今日自貢燈會的璀璨,促進了自貢燈彩文化產業的形成和發展。

癸卯新春,第29屆自貢國際恐龍燈會于2023年1月17日——3月31日點亮自貢夜空,燈會以“夢想之光·千燈之城”為主題,在往屆燈會基礎上繼續突破提升,用彩燈連接現實與虛擬世界,打造中國首個“故事化+游戲化”的沉浸式燈會,再次點亮了非遺,為觀眾帶來了一場前所未有的觀燈體驗。

“年年歲歲花相似,歲歲年年燈不同”。如何尊重非遺基本內涵,弘揚非遺當代價值,推動非遺創造性轉化、創新性發展?自貢燈會交出了一份優秀的答卷。為此,《現代藝術》本期“新文藝”欄目特別約稿自貢市評協副主席曹念,四川省評協會員曹箏琪娜,四川輕化工大學美術學院副院長、教授梁川從“文藝川軍中的自貢彩燈藝術軍團”“自貢彩燈的文產化發展路徑研究”“自貢彩燈的技藝創新與設計人才培養”三個方面組成“學術探討”版塊;自貢市胡氏花燈,自貢市星河彩燈文化有限公司,以及自貢彩燈藝人林東,90后彩燈藝人梁思潔,彩燈文創設計師楊勁等新文藝組織和個體組成自貢燈會中的“個案展示”版塊。此外,為進一步展示自貢燈會走向世界的標準,雜志社還特邀自貢市彩燈行業商會行業標準編制委員會主任周憲擔任“文藝百家”工程·文藝講壇的主講嘉賓,為讀者解密燈會背后的故事,旨在讓絢麗多彩、濃厚深重的非遺既薪火相傳,又與時俱進。需要說明的是,囿于篇幅和視野,更多燈彩新文藝組織和個人未能呈現,專題內容也難免有疏漏和不足之處,敬請讀者、作者指正。

火樹銀花綻非遺經典,夢幻斑斕抒中國故事。自貢燈會似燈的海洋、似光的旋律、似畫的迷宮,秉承著歷史,借助現代科技手段,以立體、多維度的特效形式,把靜的燈景動起來,把枯燥的歷史“活”起來,用全新的“技法”講述著中國文化和中國故事……