多模態(tài)視域下原創(chuàng)繪本里中華文化符號的功能與傳播特征

胡蒞敏

[摘要]文章采用多模態(tài)視角,以“豐子愷兒童圖畫書獎”部分作品為例,分析中國優(yōu)秀原創(chuàng)繪本中六類中華文化符號的語義功能。同時,文章在多模態(tài)視域下探究原創(chuàng)繪本里中華文化符號的傳播特征,即在符際互補中重現(xiàn)中國歷史文化、體現(xiàn)中華文化變遷、賦予傳統(tǒng)文化新生,以期為我國原創(chuàng)繪本整體進步及對外傳播提供思路。中國原創(chuàng)繪本里中華文化符號的后現(xiàn)代創(chuàng)作是增強我國原創(chuàng)繪本國際競爭力的發(fā)展方向。

[關鍵詞]中華文化符號;多模態(tài);原創(chuàng)繪本;豐子愷獎

近年來,中國原創(chuàng)繪本蓬勃發(fā)展。《2021年全國新書市場報告(1—10月)》的數(shù)據(jù)顯示,尊重原創(chuàng)出版的良好風尚已成為出版界的自覺追求。其中,在少兒繪本等原本以引進版圖書為主的類別中,近年來中國作家原創(chuàng)的圖書品種也在不斷增多,并取得優(yōu)異的銷售成績[1]。優(yōu)秀的原創(chuàng)繪本利用中華文化符號展現(xiàn)中華文化,既能體現(xiàn)包容性和創(chuàng)新性,打破同質化現(xiàn)象,又能吸引海內外讀者的注意。

文化符號是經(jīng)過歷史積淀形成的、被人們普遍認同的文化典型表征形象[2],北京大學關世杰教授團隊將中華文化符號劃分為六大類型[3]。中國優(yōu)秀原創(chuàng)繪本通過各符號系統(tǒng)呈現(xiàn)不同類型的中華文化。20世紀90年代,多模態(tài)話語分析(Multimodal Discourse Analysis)興起,多模態(tài)話語是指包括語言、圖像、聲音、顏色、動漫等的多模態(tài)系統(tǒng)。多模態(tài)識別主要看涉及的模態(tài)種類和符號系統(tǒng)[4],因此繪本是典型的多模態(tài)文本。根據(jù)英國語言學家韓禮德(Halliday)的觀點,繪本中的視覺符號具有概念功能、人際功能和語篇功能[5]。

現(xiàn)有的關于我國原創(chuàng)繪本的研究中,多模態(tài)視角下的中國原創(chuàng)繪本文化符號語義研究尚不成熟。文章以“豐子愷兒童圖畫書獎”的部分作品為研究對象,旨在從多模態(tài)視角對中國原創(chuàng)繪本的中華文化符號的語義功能與特征進行研究,探究我國原創(chuàng)繪本更好地展現(xiàn)中華文化、體現(xiàn)中國特色,并進一步增強競爭力的途徑。

一、原創(chuàng)繪本里中華文化符號的語義功能

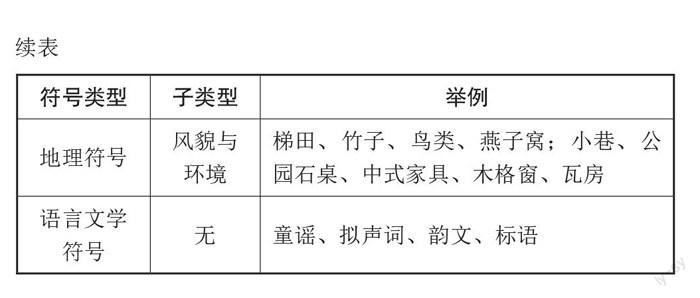

文章以“豐子愷兒童圖畫書獎”部分作品為研究對象,結合北京大學關世杰教授團隊提出的文化符號分類標準,將繪本中的中華文化符號分為象征性符號、文化生活符號、藝術符號、思想符號、地理符號、語言文學符號六大類型(見表1),分析我國原創(chuàng)繪本的中華文化符號的語義功能與特征。

(一)概念功能—呈現(xiàn)中華文化原貌

在概念意義層面上,一方面,我國原創(chuàng)繪本中的中華文化符號可以構成同一圖像的不同成分,分別充當及物系統(tǒng)中的行為者(actor)、對象(goal)、環(huán)境(circumstance)[4]。例如,我國一些優(yōu)質原創(chuàng)繪本中的中華文化符號,可展現(xiàn)三種概念功能。第一,語言文學符號的“環(huán)境”作用。例如,在繪本《迷戲》中,戲院外車輛上的“一致抗日”“趕走侵略者”等標語反映了故事發(fā)生的時間。第二,文化生活符號的作用。在繪本《團圓》中,龍獅隊(文化生活符號)在馬頭墻、石拱橋(地理符號)上舞龍獅(文化生活符號),這里的文化生活符號既充當行為者,又充當對象。第三,藝術符號的作用。在繪本《迷戲》中,京劇名角(藝術符號)站在秦淮河邊開嗓,在這個畫面中藝術符號是行為者;在街道上,名角的海報融入環(huán)境中;散場后,名角則成為路人口中的評價對象。

另一方面,中華文化符號能夠獨立發(fā)揮圖像作用,相互之間產生聯(lián)系,以此展現(xiàn)其概念功能。在繪本《盤中餐》中,燕子窩、正在孵小雞的母雞、秧苗、果實、蓑衣、稻草人等文化生活符號穿插于繪本并獨立成頁,分別代表雨水、驚蟄、立夏、小滿、大暑、立秋等節(jié)氣。這些文化生活符號將稻米從生長于田野到盛上餐桌的整個過程生動地展現(xiàn)出來。中華文化符號中的地理符號獨立發(fā)揮圖像作用時,通常起承接作用。

(二)人際功能—強調中華身份認同

中華文化符號的人際功能表現(xiàn)為三個部分。一是繪本圖像中參與者之間的社會關系,即各文化符號間的社會關系。文化符號之間存在共生關系,不同的文化符號共同構成圖像,表現(xiàn)社會場景或事件。不同的文化符號還會互相排斥,營造緊張的社會氛圍。

二是繪本圖像設計者的交際目的,即文化符號創(chuàng)作者的社會意圖。中國原創(chuàng)繪本中涉及的中華文化符號繁多,展現(xiàn)了豐富的中華文化內涵,呈現(xiàn)立體的中國形象。繪本中的地理符號能代表具有特色的中國城市形象,這些地理符號以及其他符號都能為擁有中華文化背景的讀者帶來文化認同感,同時向國外讀者展現(xiàn)中華文化的魅力。

三是繪本圖像解讀者對圖像內容的介入程度(involvement),即少兒、共讀者與文化符號產生的聯(lián)系。中國原創(chuàng)繪本可以形塑少兒讀者的身份認同,也能通過其場景性、故事性、經(jīng)驗性再現(xiàn)成人共讀者的集體記憶[6]。象征符號、文化生活符號、藝術符號等具象文化符號能在一定程度上展現(xiàn)一個國家或族群形象的文化特征,在潛移默化中實現(xiàn)對兒童的文化傳播。而其他文化符號則通過再現(xiàn)文化場景、講述歷史故事、勾連文化記憶向成人共讀者傳遞文化與思想內涵。

(三)語篇功能—凸顯中華文化主題

在語篇意義層面上,中華文化符號相對位置的差異會生成不同的圖像意義,突出不同的信息焦點(information focus),中國原創(chuàng)繪本則通過中華文化符號的相對位置凸顯中華文化主題。例如,繪本《團圓》里主角吃湯圓的圖像中,主角將好運硬幣(思想符號)高高舉起,好運硬幣位于畫面上方,且畫面中人物的視線都聚焦這枚硬幣,由此突出該繪本的主題“團圓”。《團圓》中的思想符號“好運硬幣”貫穿故事始終,在多個圖像中都作為符號焦點,該思想符號作為繪本的主線索,暗示了“團圓”主題。同時,文化生活符號、地理符號也構成了該繪本的中華文化基調,明確繪本故事發(fā)生的地點與時間。

二、原創(chuàng)繪本里中華文化符號的傳播特征

中國原創(chuàng)繪本中的語言文學符號可被視為文字符號系統(tǒng),包含聲音符號系統(tǒng),其他文化符號可視為圖像符號系統(tǒng),包含色彩符號系統(tǒng)。中國原創(chuàng)繪本中,語言文學符號與其他類型的文化符號相互補充。多模態(tài)語篇中的文本模態(tài)與視覺模態(tài)之間存在符際互補關系,表現(xiàn)為概念、人際與語篇符際互補[7]。中國原創(chuàng)繪本中,圖文之間的關系體現(xiàn)為在符際互補中描摹、再現(xiàn)、重構。

(一)描摹:通過概念符際互補重現(xiàn)中華歷史文化

語言文學符號與圖像符號通過概念符際互補,即以相互重復、詮釋、補全的方式重現(xiàn)歷史文化。第一,這種描摹體現(xiàn)為對文化傳統(tǒng)的再現(xiàn)。《團圓》是一本再現(xiàn)春節(jié)文化傳統(tǒng)的繪本,以思想符號“運硬幣”為線索講述“團圓”的故事。在“好運硬幣失而復得”的圖像中,語言文學符號“叮當”與畫面中小女孩伸手“指硬幣”(思想符號)的動作對應,此時該語言文學符號通過發(fā)揮聲音符號系統(tǒng)的作用來解釋“硬幣掉出”的情節(jié),對圖像符號系統(tǒng)起詮釋作用,同時,畫面中小女孩“指硬幣”的動作是對該語言文學符號的補充。

第二,這種描摹體現(xiàn)在對歷史事件的記敘與反映上。繪本《迷戲》的故事背景與抗日戰(zhàn)爭有關。京劇名角來主角家之前,屋外張貼的“筱云倦專場”京劇海報、墻上張貼的“征兵告示”等語言文學符號對畫面中“舅舅”和“鄰居”的交談進行補充。京劇名角到達主角家中后,堂屋里的語言文化符號,即對聯(lián)上的“宴客”重復了圖像中“端茶宴客”的畫面。大街上“一致抗日”“全部國貨”等標語又與圖像中的“新兵”互為補充。

第三,這種描摹表現(xiàn)為記錄傳統(tǒng)鄉(xiāng)村生活。繪本《棉婆婆睡不著》中,“棉婆婆”自言自語的聲音符號對應“茶缸”“爐火”“柿子樹”圖像符號,而這些圖像符號又對“數(shù)羊”語言符號及圖像符號進行解釋與補充,這些都是代表中國傳統(tǒng)鄉(xiāng)村生活的語言與圖像符號。

(二)再現(xiàn):通過人際符際互補體現(xiàn)中華文化變遷

中國原創(chuàng)繪本不僅通過概念符際互補再現(xiàn)歷史文化,還通過人際符際互補,即通過提供(offer)、命令(command)、疑問(question)和陳述(statement)[8]體現(xiàn)中華文化變遷,這種人際符際互補在多模態(tài)語篇中體現(xiàn)為各模態(tài)與故事經(jīng)歷者、讀者直接交流的情境。第一,各模態(tài)通過與讀者的直接互動呈現(xiàn)傳統(tǒng)文化消逝的跡象。部分中國原創(chuàng)繪本采用陳述的方式,以第一人稱的視角敘述“我”的經(jīng)歷與看到的畫面,以“我”為媒介實現(xiàn)繪本讀者與各模態(tài)之間的視覺交流,呈現(xiàn)傳統(tǒng)物件、巷子文化等傳統(tǒng)文化正在消逝的跡象。繪本《牙齒牙齒扔屋頂》中的“我”通過“爺爺去哪了”“高樓會向我們走來嗎”等文字符號向讀者提出疑問,與讀者進行互動;墻上的文字符號“拆”與圖像中的文化生活符號“老屋”“理發(fā)鋪”等互為補充,說明巷子文化即將成為歷史。第二,各模態(tài)通過直接向讀者呈現(xiàn)現(xiàn)代文化符號,表現(xiàn)人們對城市化、現(xiàn)代化的向往。例如,城市建設的機械設備穿過“城市”圖像邊框,突破版面與頁面的限制;故事經(jīng)歷者通過抬頭動作與機械設備產生互動。

(三)重構:通過語篇符際互補賦予傳統(tǒng)文化新生

中國原創(chuàng)繪本通過語篇符際互補重組中華文化符號,對中華文化進行現(xiàn)代化轉述,從而呈現(xiàn)一致、連貫的信息。中華文化符號的重構通過引用與戲仿兩種方法實現(xiàn)。一方面,中國原創(chuàng)繪本直接引用已有的圖像和典故,不改變其故事背景、敘述風格與人物性格特征,直接將其融入繪本原創(chuàng)畫面中。例如,繪本《進城》直接援引四大名著與民間故事中的藝術符號,挪用原作中人物形象、性格與話語表述方式,圖像則采用剪紙、皮影戲等藝術符號,結合寓言等現(xiàn)代語言文學符號,為中華傳統(tǒng)文化藝術注入新的活力。另一方面,中國原創(chuàng)繪本通過解構被仿作品,抓取繪本需要的重點元素進行再重構。例如,繪本《一園青菜成了精》通過轉述者變調與義理置換[9],即通過戲謔的敘述風格將藝術符號“京劇形象”“齊白石畫風”“水滸傳元素”等,從各自的文化背景中拆解出來,再嫁接到繪本的主要圖像符號“青菜”上,為圖像符號賦入靈魂的同時,讓傳統(tǒng)沉穩(wěn)與現(xiàn)代詼諧的文化風格在繪本上和諧呈現(xiàn)。大部分中國原創(chuàng)繪本的內容改編自童謠,該類文本語言充滿韻律,能聚合原本分散的文化符號。在繪本的版式設計上,語言文學符號被圖像環(huán)繞。繪者通過打散各類型文化符號,從中抓取最具代表性的藝術符號,通過現(xiàn)代語言文學符號或圖像符號統(tǒng)合成篇,讓被引文化符號帶上后現(xiàn)代化特點,從而帶動少兒讀者對中華文化的學習和傳承,為中華傳統(tǒng)文化賦予新的生機與活力。

三、結語

經(jīng)過將近20年的發(fā)展,中國原創(chuàng)繪本已具備一定競爭力,但其仍舊面臨市場份額被分割、“走出去”困難等問題。因此,我們需要進一步利用中華文化符號打造中國特色,增強中國原創(chuàng)繪本的國內認同感與國際吸引力。文章以部分中國優(yōu)秀原創(chuàng)繪本為例,分析中國原創(chuàng)繪本中文化符號在多模態(tài)視域下的語義功能,探究中華文化符號的傳播特征,實現(xiàn)對中華文化的繪本再現(xiàn)與后現(xiàn)代解讀。如今的中國原創(chuàng)繪本中的文化符號在實現(xiàn)符際互補的過程中使用手法比較單一,較少使用后現(xiàn)代創(chuàng)作手法,因此,可以將后現(xiàn)代創(chuàng)作視為增強我國原創(chuàng)繪本國際競爭力的發(fā)展方向。

[參考文獻]

[1]中國新聞網(wǎng).2021年全國新書市場報告(1—10月)在深圳發(fā)布[EB/OL].(2021-11-20)[2022-10-20]http://www.chinanews.com.cn/cul/2021/11-20/9613224.shtml.

[2] 邴正.面向21世紀的中國文化形象與文化符號:建設社會主義文化強國的理論思考[J].社會科學戰(zhàn)線,2013(03):12-16.

[3] 關世杰.中華文化國際影響力調查研究[M].北京:北京大學出版社,2016.

[4] 朱永生.多模態(tài)話語分析的理論基礎與研究方法[J].外語學刊,2007(05):82-86.

[5] Kress,Gunther R,Leeuwen,Theo van.Multimodal Discourse:The Modes and Media of Contemporary Communication[M].London:Arnold,2001.

[6] 胡曉.記憶與認同:中國原創(chuàng)繪本的圖像敘事功能[J].中國編輯,2020(09):64-68.

[7] 楊曙.符際互補理論:多模態(tài)話語分析理論框架[J].長江大學學報(社會科學版),2012(07):50-52.

[8] M.A.K.Halliday,Christian M.I.M.Matthiessen.An Introduction to Functional Grammar:Introduction To Functional Grammar[M].London:Hodder Education Publishers, 2004.

[9] 趙憲章.超文性戲仿文體解讀[J].湖南師范大學社會科學學報,2004(03):101-109.