從中古漢語(yǔ)到近代漢語(yǔ): 《西廂記》指示代詞研究

【摘要】 成書(shū)于近古漢語(yǔ)向現(xiàn)代漢語(yǔ)轉(zhuǎn)型時(shí)期的《西廂記》,是我國(guó)文學(xué)史和戲曲史上的一部經(jīng)典佳作,其雅俗共賞的語(yǔ)言藝術(shù)為歷代學(xué)人關(guān)注。本文以《西廂記》中的指示代詞作為研究對(duì)象,通過(guò)梳理文本,整理《西廂記》指示代詞表,運(yùn)用語(yǔ)言學(xué)有關(guān)理論知識(shí)對(duì)其進(jìn)行研究,以探析指示代詞的功用、特點(diǎn),明確指示代詞的句法在逐漸向現(xiàn)代漢語(yǔ)語(yǔ)法靠攏的過(guò)程中發(fā)生的語(yǔ)法化現(xiàn)象,為有關(guān)研究提供參考。

【關(guān)鍵詞】《西廂記》;指示代詞;稱指方式;代詞虛化

【中圖分類(lèi)號(hào)】H141? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】2096-8264(2023)16-0134-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.16.042

《西廂記》(全稱《崔鶯鶯待月西廂記》),是元代著名雜劇作家、“文采派”杰出代表王實(shí)甫所創(chuàng)作的雜劇。劇中對(duì)白給后人展現(xiàn)了元代士人階層和市井百姓的真實(shí)詞匯用語(yǔ),具有“元代風(fēng)韻”,備受語(yǔ)言研究者重視。

一、《西廂記》的指示代詞類(lèi)型

根據(jù)稱指方式的不同,《西廂記》指示代詞可分為近指、遠(yuǎn)指、旁指、逐指、無(wú)定指五種類(lèi)型;若根據(jù)句法成分不同,則又可分為四種,即:代名詞、代謂詞、代數(shù)詞、代副詞。

(一)稱指方式

《西廂記》中的指示代詞根據(jù)稱指遠(yuǎn)近方式的不同,分為五類(lèi)指示代詞:近指(398個(gè))、遠(yuǎn)指(246個(gè))、旁指(1個(gè))、逐指(26個(gè))、無(wú)定指(0個(gè)),五類(lèi)指示代詞由單音節(jié)指示代詞和多音節(jié)指示代詞共同組成。學(xué)界常從用意的一般與普遍的角度出發(fā),把指示代詞劃歸為特指和泛指兩類(lèi)。《西廂記》以特指性代詞為主,涵蓋了絕大部分指示代詞,而泛指性指示代詞較少,只有“之”(10個(gè))一種品類(lèi)。由于《西廂記》的成書(shū)年代元貞、大德年間處于近古漢語(yǔ)時(shí)期,其口語(yǔ)受到繁榮的市民文化影響。本書(shū)為戲曲劇本,所用口語(yǔ)詞匯較多,有別于其他形式的文學(xué)著作中的文言文。本書(shū)所使用指示代詞體現(xiàn)了語(yǔ)言的延續(xù)性和演變規(guī)律的連貫性。部分指示代詞與現(xiàn)代漢語(yǔ)一致,筆者認(rèn)為可以此為據(jù),又可分為現(xiàn)代漢語(yǔ)指示代詞(544個(gè))和古漢語(yǔ)指示代詞(188個(gè))。

由此可見(jiàn),受漢民族語(yǔ)言現(xiàn)代化的影響,自宋元以來(lái),文學(xué)作品中的詞匯白話化特征越來(lái)越強(qiáng),傳統(tǒng)書(shū)面語(yǔ)與市井用語(yǔ)的交融不斷增強(qiáng),更多的現(xiàn)代用詞進(jìn)入小說(shuō)、戲曲唱詞、詩(shī)文。自《西廂記》成書(shū)的元代起至明清白話小說(shuō)的六百余年間,指示代詞從單音節(jié)向多音節(jié)發(fā)展、從中古詞匯向近古乃至現(xiàn)代詞匯發(fā)展變化。

(二)句法成分

《西廂記》中的指示代詞在五種指代方法、四種語(yǔ)用用法均有涉及。由于元雜劇體裁含有大量的人物對(duì)白、口語(yǔ)化程度高;主角人物構(gòu)成簡(jiǎn)單,主要為崔鶯鶯、張君瑞、相國(guó)夫人、紅娘、法本和尚等幾人,人物關(guān)系和故事主線結(jié)構(gòu)清晰;地點(diǎn)變換較少,主要圍繞普救寺;戲劇話本重對(duì)偶、形容詞等修飾性辭藻鋪陳的獨(dú)特文學(xué)語(yǔ)言特征,使得本書(shū)的指示代詞的指代方式和語(yǔ)法構(gòu)成十分集中。上表指示代詞的指代性主要集中在特指近指、特指遠(yuǎn)指、泛指旁指、特指逐指四個(gè)方面。另有四個(gè)特殊代詞無(wú)法歸入上述四類(lèi),學(xué)者一般認(rèn)為“所”“者”搭配形容詞、動(dòng)詞以及詞組組成名詞性詞組,在結(jié)構(gòu)內(nèi)充當(dāng)指代的語(yǔ)法成分。《西廂記》中的指示代詞多為多音節(jié)代詞,體現(xiàn)了元代元貞、大德年間吸收時(shí)代語(yǔ)詞的士人漢語(yǔ)指示代詞的特點(diǎn),反映漢語(yǔ)演變的階段變化和發(fā)展規(guī)律。

二、《西廂記》的指示代詞語(yǔ)義及語(yǔ)用

(一)語(yǔ)義功能

《西廂記》中近指的指示代詞種類(lèi)最為豐富,共有7種398個(gè),分別為“這”“這些”“此”“斯”“是”“本”“這里”,其中近指使用頻率最高的指示代詞為代名詞,共出現(xiàn)398次。《西廂記》中沒(méi)有統(tǒng)計(jì)到使用近指來(lái)代謂詞起修飾說(shuō)明作用的案例,出現(xiàn)頻率0%.

在本書(shū)中指示代詞“這”出現(xiàn)了249次,達(dá)到了絕對(duì)多數(shù),說(shuō)明在元代元曲與小說(shuō)中,這個(gè)口語(yǔ)化詞匯已經(jīng)成為主流,占口頭和書(shū)面語(yǔ)統(tǒng)治地位。然而上古前期,近指主要用 “是”“時(shí)”和“此”。六朝時(shí)代的“此”字基本取代了其他定語(yǔ)近指代詞。而指示代詞“這”的出現(xiàn)不晚于唐代,淵源應(yīng)追溯至南北朝晚期,漢語(yǔ)口語(yǔ)可能已受胡語(yǔ)如阿爾泰諸語(yǔ)的影響。“這”在宋代以前均只做定語(yǔ),后來(lái)功能開(kāi)始擴(kuò)展,并開(kāi)始被廣泛使用。到了元代,以“這”為代表的近指指示代詞主要作主語(yǔ)成分,也可作賓語(yǔ)、定語(yǔ)。在本書(shū)中,“這”及其復(fù)合形式“這些”“這里”出現(xiàn)284次,其余五個(gè)古典漢語(yǔ)用法“此”“斯”“是”“本”出現(xiàn)114次。

《西廂記》中遠(yuǎn)指的指示代詞從數(shù)量上看很豐富,共有4種246個(gè),分別為“那”“彼”“其”“那里”,其中遠(yuǎn)指使用頻率最高的指示代詞為代名詞,共出現(xiàn)246次,與近指一樣,本書(shū)中的遠(yuǎn)指指示代詞全部指代名詞。我們這里將代名詞按照一般名詞、時(shí)間名詞、處所名詞幾種歸類(lèi)分類(lèi)研究,其中遠(yuǎn)指代詞代一般名詞的使用頻率最高,占總數(shù)的80.48%.遠(yuǎn)指指示代詞可以作主、賓、定三種成分。

旁指的指示代詞種類(lèi)只有1種1個(gè),旁指代詞為“別的”,占總數(shù)的0.14%,可以說(shuō)十分罕見(jiàn)。《西廂記》中的逐指從數(shù)量上看較少,共有2種26個(gè),分別為“每”“各”,分別占比73.08%和26.92%.

《西廂記》共計(jì)732個(gè)指示代詞中,表達(dá)近指的“這”系現(xiàn)代漢語(yǔ)指示代詞使用頻率極高,出現(xiàn)頻率為34.01%,而同樣屬于近指代詞的“斯”“是”由于其用法過(guò)于古老,在成書(shū)年代已經(jīng)被逐漸放棄使用,出現(xiàn)頻率很低,僅為0.4%。表達(dá)遠(yuǎn)指的“那”系指示代詞出現(xiàn)頻率為31.83%,屬于高頻使用,但表達(dá)同樣意義的“彼”“其”出現(xiàn)頻率為1.77%,是低頻詞。從數(shù)量上看,《西廂記》中的詞類(lèi)口語(yǔ)化現(xiàn)象已經(jīng)十分明顯。

(二)語(yǔ)法功能

探討《西廂記》指示代詞的語(yǔ)法功能需要考慮指示代詞所處的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)、指示代詞與其他實(shí)詞組合的能力、語(yǔ)法演變過(guò)程中語(yǔ)法功能的變化。“語(yǔ)法化”通常指語(yǔ)言中具有實(shí)在意義的詞轉(zhuǎn)化為無(wú)實(shí)在意義、僅僅表語(yǔ)法功能的詞語(yǔ)的現(xiàn)象。[1]這種現(xiàn)象,中國(guó)傳統(tǒng)的語(yǔ)言學(xué)稱作“實(shí)詞虛化”。

總覽《西廂記》中指示代詞,可以發(fā)現(xiàn)指示代詞語(yǔ)法化的明顯痕跡:新舊語(yǔ)法并存且演變趨勢(shì)趨同、高頻詞虛化、語(yǔ)義泛化并衍生新意。具體表現(xiàn)為代詞和其他實(shí)詞的虛化一樣有多種語(yǔ)法化的方向:無(wú)定代詞如莫、或,虛化為副詞;近指指示代詞是、斯,虛化為連詞;謂詞性代詞然、爾,虛化為助詞。代詞的虛化與詞義的引申類(lèi)似,都是在使用中,向選擇的詞義或詞的幾個(gè)語(yǔ)法用法轉(zhuǎn)化。

三、《西廂記》的指示代詞的特點(diǎn)及成因

(一)特點(diǎn)

《西廂記》指示代詞種類(lèi)繁多,運(yùn)用靈活,體現(xiàn)出了鮮明的特點(diǎn),其指示代詞特指為主、指示對(duì)象明確;多音節(jié)指示代詞為主且口語(yǔ)化;出現(xiàn)傳統(tǒng)指示代詞與同句俗詞結(jié)合的情況;多修飾數(shù)詞、形容詞,語(yǔ)用泛化;韻律和諧、注重格式美。

《西廂記》用詞口語(yǔ)化氣息濃厚的主要體現(xiàn)擺脫了漢賦、唐詩(shī)、宋詞“文人氣”的創(chuàng)作背景。本書(shū)是一個(gè)戲劇劇本,包含唱曲的曲調(diào)、人物對(duì)話唱詞、旁白楔子,這些注定了《西廂記》的遣詞造句甚至是指示代詞十分重視格式的建筑美和詞語(yǔ)的藻飾。

(二)成因

元代的市井文化寬松繁榮,首要原因是出于蒙古族統(tǒng)治者的喜好,通俗文學(xué)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,尤其是包含《西廂記》在內(nèi)的雜劇、散曲等。文學(xué)自然而然受社會(huì)整體氛圍的影響,呈現(xiàn)出俗化的傾向。元代的科舉不似唐代那樣開(kāi)拓創(chuàng)新,也沒(méi)有明清的秩序井然,民族地位的差異使得士人轉(zhuǎn)向各行各業(yè)。士人學(xué)子的仕途出路很窄,只能將一腔情懷凝聚在文學(xué)創(chuàng)作中,產(chǎn)生大量的世俗文學(xué)。

《西廂記》的故事背景設(shè)定在唐代,幾位主要的主人公張君瑞、崔鶯鶯、紅娘、相國(guó)夫人、法本長(zhǎng)老等人都是唐代生人,但讀者并沒(méi)有讀出強(qiáng)烈的時(shí)代氣息,對(duì)于后人而言,本作背景更接近“紅樓夢(mèng)式的”架空時(shí)代。主角身上有著元代繁榮市民生活的時(shí)代氣息,劇中出現(xiàn)的學(xué)子形象、軍隊(duì)形象、佛家形象都反映了元代社會(huì)的時(shí)代風(fēng)俗民情。雜劇體現(xiàn)出諸多時(shí)代風(fēng)情,如強(qiáng)烈的反抗封建專制壓迫、追求自由的精神,少數(shù)民族語(yǔ)言與市井口語(yǔ)與傳統(tǒng)文言書(shū)面語(yǔ)融合形成的元代市民話語(yǔ)風(fēng)格的戲劇語(yǔ)言等等。[2]

語(yǔ)言隨社會(huì)發(fā)展而發(fā)展,詞語(yǔ)是構(gòu)成語(yǔ)言的關(guān)鍵要素,其語(yǔ)義必然不斷發(fā)展演變。語(yǔ)言的總體演變趨勢(shì)是復(fù)音化。其中單音節(jié)指示代詞的復(fù)音化是語(yǔ)法化的基本理論,該趨勢(shì)在數(shù)千年的語(yǔ)法演變中從未停止,大規(guī)模運(yùn)用在書(shū)面語(yǔ)則是從宋朝之后,元代開(kāi)始的。

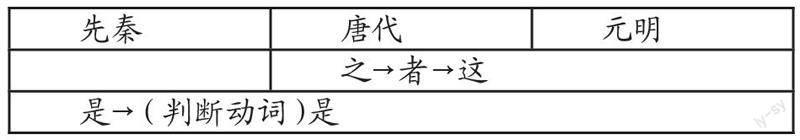

下面以《西廂記》中的“這”為例研究指示代詞的演變。根據(jù)王力先生的考據(jù),它們?cè)翘拼霈F(xiàn),在宋代得到發(fā)展,當(dāng)時(shí)仍寫(xiě)成“者、遮”等同音字。程度副詞“這么”已在唐代口語(yǔ)出現(xiàn),但唐詩(shī)等文學(xué)形式中很少運(yùn)用。《西廂記》及同時(shí)代的書(shū)面語(yǔ)中把這一類(lèi)詞以及“這”系、“那”系指示代詞正式作為書(shū)面語(yǔ)詞匯具有里程碑意義,不僅能夠說(shuō)明指示代詞的演變,更標(biāo)志著文言詞匯受到復(fù)音化、口語(yǔ)化的規(guī)律影響。

語(yǔ)法化一般是語(yǔ)言中有實(shí)際意義的詞轉(zhuǎn)化為無(wú)實(shí)際意義的、僅有語(yǔ)法功能的詞。語(yǔ)法化使得詞語(yǔ)的義項(xiàng)和句法功能增多,同時(shí)某一用法趨于專一。王力先生在《漢語(yǔ)史稿》闡釋指示代詞時(shí)曾這樣記載:在上古漢語(yǔ)里,指示代詞和人稱代詞關(guān)系密不可分。二者主要的區(qū)別是指代對(duì)象的不同,而上古漢語(yǔ)里的指示代詞人、物通指,如“其、之”等詞。當(dāng)它們指人時(shí)是人稱代詞,指物時(shí)是指示代詞。[3]總體上,隨時(shí)間發(fā)展,指示代詞的種類(lèi)擴(kuò)大、數(shù)量增加、語(yǔ)法位置更加靈活、指代義更加專一。

縱觀《西廂記》中指示代詞的形成,當(dāng)一個(gè)指示代詞的新用法出現(xiàn)后,原有的用法并沒(méi)有完全消失,甚至存在二者并存的情況。語(yǔ)法化規(guī)律使得《西廂記》中指示代詞的語(yǔ)用更加靈活,“這”“是”二詞是一個(gè)很好的縮影。

“這”字并非上古就有,而是出現(xiàn)于唐代、發(fā)展于宋代。此詞的字形也不是一成不變,最初寫(xiě)作“者、遮”。根據(jù)王力、呂叔湘等人的考證,“者”字此前是被飾代詞,不應(yīng)直接接中心語(yǔ)指代事物。因此推測(cè)“這”由指示代詞“之”發(fā)展而來(lái),“之”在口語(yǔ)中的讀音逐漸演變,近似于“者”,于是“者”被用來(lái)充當(dāng)“這”字指代事物。

(1)你雖是去了兩遭,我敢道不如這番。(第三本第二折,142頁(yè))

(2)今“者番”“者回”字,俗以“迎這”字為之。(《說(shuō)文通訓(xùn)定聲研究》)

以上兩例,“這番”“者番”字形雖不同,但意義相同。“這”和“者”作近指指代用法一般認(rèn)為從中古漢語(yǔ)開(kāi)始。“者”作判斷句中的指示用法是它的本義,隨著高頻使用以及對(duì)口語(yǔ)新語(yǔ)用的吸收,“者”誕生了判斷句之外用于近指的指代語(yǔ)義。通過(guò)假借,“這”逐漸代替了“者”的寫(xiě)法。從語(yǔ)法上看,二者的句法位置也變得越來(lái)越靈活。

以上語(yǔ)法化對(duì)指示代詞的影響印證了朱駿聲《說(shuō)文通訓(xùn)定聲》中的核心觀點(diǎn),即通過(guò)“本無(wú)其字,依聲托字”的假借之法使新指示代詞“這”代替了原有的“者”,詞的用法是長(zhǎng)期不斷拓展的過(guò)程。而在《西廂記》成書(shū)年代,指示代詞“這”已完全成熟,與現(xiàn)代漢語(yǔ)無(wú)差異。《敦煌變文集》是后人收錄的唐代變文,其語(yǔ)言反映了唐代詞語(yǔ)的使用。舊詞“此”和新詞“者”“這”都已出現(xiàn),例如:

(3)不閨此土。(佛說(shuō)阿彌陀經(jīng)經(jīng)文三)

(4)者因一聲欲得本。(父母恩重經(jīng)經(jīng)文一)

(5)這鉻浮言糸裁字。(捉季布傳文)

以上三例共同點(diǎn)是作近指指示代詞并且都為特指,它們指代了一個(gè)具體的事物。可見(jiàn)后二者是新出現(xiàn)的詞,它們?cè)诳谡Z(yǔ)中廣泛使用,逐漸取代了古老的“此”,這個(gè)時(shí)間大約是唐宋。

在近代漢語(yǔ)中,“這”出現(xiàn)了以下四種組成詞組的構(gòu)型:“這”后接體詞、謂詞、接方位詞、“這”單用。以此為據(jù),對(duì)比《西廂記》中出現(xiàn)的例子:

(6)姐姐不祝這一炷香。(第一本第三折,47頁(yè))

(7)你這個(gè)小妮子。(第五本第三折,234頁(yè))

(8)這的是兜率宮,休猜做了離恨天。(第一本第一折,9頁(yè))

例(6)和例(7)分別是“這”+數(shù)詞、量詞、名詞,三者都是后接體詞成分,例(8)指示代詞后接助詞,“這”單用。

不難發(fā)現(xiàn),《西廂記》中“這”后接謂詞、方位詞幾乎沒(méi)有出現(xiàn)。唐宋是“這”發(fā)展奠定期。其四類(lèi)詞組構(gòu)型都已具備,并且進(jìn)行發(fā)展。元明清時(shí)期是指示代詞“這”詞組構(gòu)型的發(fā)展完備期。[4]其中元代是對(duì)指示代詞四種類(lèi)型消化選擇的時(shí)期,后接體詞用于特指,方便表達(dá)多于后接謂詞,在作品中得以體現(xiàn)。

四、結(jié)語(yǔ)

《西廂記》是中國(guó)古代文學(xué)史上不可多得的戲劇作品,其體現(xiàn)出的語(yǔ)言學(xué)研究?jī)r(jià)值同其文學(xué)性一樣寶貴。通過(guò)全面梳理書(shū)中的指示代詞,展現(xiàn)了元代最真實(shí)的口語(yǔ)化市民語(yǔ)言的特征外,也為近古漢語(yǔ)向現(xiàn)代漢語(yǔ)轉(zhuǎn)型期的代詞研究提供了豐富的語(yǔ)料;同時(shí),通過(guò)書(shū)中指示代詞的考述也印證了漢語(yǔ)語(yǔ)法化演變規(guī)律,為有關(guān)研究提供資料。

《西廂記》指示代詞732個(gè),根據(jù)稱指方式、指代范圍大小,分為近指、遠(yuǎn)指、旁指、逐指、其他;根據(jù)句法成分,按照指代對(duì)象句法的不同分為代名詞、代謂詞。具體語(yǔ)境的使用情況如下:

1.本書(shū)中單音節(jié)指示代詞為主,現(xiàn)代漢語(yǔ)指示代詞占優(yōu)勢(shì)。指示代詞多發(fā)生語(yǔ)法化,近指指示代詞虛化為連詞;謂詞性代詞虛化為助詞;無(wú)定代詞虛化為副詞。

2.本書(shū)中指示代詞特指為主、指示對(duì)象明確;多音節(jié)指示代詞為主且口語(yǔ)化;多修飾數(shù)詞、形容詞,語(yǔ)用泛化;韻律和諧、注重格式美。

3.元代的市井文化繁榮、民間戲劇的發(fā)展、文人創(chuàng)作方向的轉(zhuǎn)移共同塑造了社會(huì)外部環(huán)境因素。而漢語(yǔ)經(jīng)過(guò)唐宋的發(fā)展,口語(yǔ)化、復(fù)音化進(jìn)程加速,向現(xiàn)代漢語(yǔ)演變。上述兩點(diǎn)主要因素造就了《西廂記》指示代詞的獨(dú)特性。

通過(guò)指示代詞分類(lèi),從運(yùn)用頻率上看,多音節(jié)指示代詞的使用頻率已超過(guò)單音節(jié)指示代詞,名詞、動(dòng)詞、形容詞等詞類(lèi)都是如此。整體語(yǔ)言的復(fù)音化極為明顯。從使用情況看,現(xiàn)代漢語(yǔ)指示代詞也超越古代漢語(yǔ)指示代詞,甚至同一類(lèi)近指用法中,古代漢語(yǔ)指示代詞已寥寥無(wú)幾。追尋近指指示代詞由“是”到“這”的發(fā)展軌跡,可以得出結(jié)論:“是”的指代用法在秦漢產(chǎn)生,隨著使用的頻繁,逐漸從訛化、異化多種方式中演變出了新用法取代原有用法,并且新用法繼續(xù)發(fā)生語(yǔ)法化,最終演變?yōu)楝F(xiàn)代漢語(yǔ)。

宋元時(shí)期,包括指示代詞在內(nèi)的漢語(yǔ)語(yǔ)詞,不斷吸收周?chē)贁?shù)民族語(yǔ)言,文學(xué)體裁也走向現(xiàn)實(shí)主義。詞語(yǔ)的泛化、虛化現(xiàn)象隨著社會(huì)融合,語(yǔ)言交流日漸頻繁不斷加速。《西廂記》作為一部反映封建專制矛盾的現(xiàn)實(shí)作品既體現(xiàn)出元代詞語(yǔ)的真實(shí)面貌有很好地體現(xiàn)了詞語(yǔ)的發(fā)展變化趨勢(shì)。

學(xué)界已有漢語(yǔ)史發(fā)展理論,但目前以近現(xiàn)代文學(xué)作品為底本的相關(guān)學(xué)術(shù)研究還不夠詳細(xì),對(duì)元雜劇指示代詞的統(tǒng)計(jì)能夠?yàn)榻F(xiàn)代漢語(yǔ)轉(zhuǎn)型期的語(yǔ)料建設(shè)做出微薄的貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

[1]吳福祥.漢語(yǔ)語(yǔ)法化研究[M].北京:商務(wù)印書(shū)館,2005:101.

[2]臧傳霞.關(guān)漢卿雜劇中的時(shí)代風(fēng)情[D].東北師范大學(xué),2014:24

[3]王力.漢語(yǔ)史稿[M].北京:中華書(shū)局,2004:67.

[4]陳爽.近代漢語(yǔ)中指示代詞“這/那”組合形式的歷時(shí)演變[D].華中師范大學(xué),2006:22.

作者簡(jiǎn)介:

喻成章,碩士研究生在讀,研究方向:語(yǔ)言學(xué)。