以核心概念為本的教學

蔡偉強

摘 要 以“生物的變異”專題復習為例,闡述以核心概念為本的教學如何開展。教師引導學生在信息加工的基礎上建構核心概念,從整體上把握教學內容結構;使學生在問題解決的情境中運用核心概念,實現思維高層次的認知整合。

關鍵詞 核心概念 生物的變異 概念建構

中圖分類號 G633. 91 文獻標志碼 B

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》 (以下簡稱《課程標準》)在“教學過程重實踐”這一基本理念的闡述中,倡導“加深對生物學概念的理解,提升應用知識的能力,培養創新精神,進而能用科學的觀點、知識、思路和方法,探討或解決現實生活中的某些問題”。這一闡述表明,學生可從理解概念出發,指向問題解決,在此過程中提升學科能力,發展科學精神。思維的基本形式是概念,高階形式則是解決問題,可見,學生對概念的理解水平與問題解決能力相關。核心概念則可看作是概念體系的中心,是以學科事實為基礎,通過歸納、推理等思維過程,形成的具有較強概括性、統攝性與主導性的大概念。學生聚焦核心概念,有助于從學科整體的視角形成學科的系統結構。因此,教師開展以核心概念為本的教學,首先可引導學生在一般事實的加工基礎上建構核心概念,使學生系統、有條理地掌握學科內容,接著,教師創設問題情境,引導學生解決問題,實現思維高層次的認知整合。下文以“生物的變異”專題復習為例進行闡述。

1 在信息加工的基礎上建構核心概念

建構核心概念,既是學生形成知識系統性、層次性的過程,也是學生實現知識的有效遷移、發展思維的基礎。開展以核心概念為本的教學時,教師需帶領學生梳理清楚哪些是核心概念?核心概念統領哪些重要概念?重要概念有哪些次要概念支撐?哪些是一般事實?教師引導學生對瑣碎的一般事實進行抽象、概括,賦予其意義,學生以此為基礎建構核心概念。根據《課程標準》的表述,教師對本節課的概念類型和內容歸類,見表1。

教師從學科體系概貌的視角,以“控制生物性狀的遺傳信息可能發生改變,并可遺傳”核心概念的建構為出發點組織教學內容,學生以問題串等為“支架”拾級而上,分析鐮狀細胞貧血的病因與危害,闡明配子基因組成具有多樣性的原因,說明染色體結構和數量的變異及其危害,并以核心概念的建構為“靶標”進行知識的意義建構。

1.1 分析鐮狀細胞貧血癥的病因與危害

學生已經具備遺傳與變異的基礎知識,他們欠缺的是知識的融會貫通。因此,教師以鐮狀細胞貧血癥的病因分析為例,設計問題串,引導學生圍繞遺傳的分子學和細胞學基礎知識,從分子、細胞和個體水平分析鐮狀細胞貧血患者所發生的變化。教師設計的問題串包括:① 基因是指什么?② 基因的基本組成單位是什么?③ 鐮狀細胞貧血患者的基因發生了什么改變?④ 基因為什么能夠儲存大量的遺傳信息?⑤ 基因中堿基的替換為什么能夠改變血紅蛋白的功能?⑥ 鐮狀細胞貧血患者的紅細胞形態發生了怎樣的改變?有何危害?

通過問題①-③,學生復習基因突變的定義,并指出,DNA堿基的替換、增添或缺失,會導致基因堿基序列的改變。通過問題④、⑤,學生明確基因堿基序列的變化,不但導致遺傳信息發生改變,而且可能導致蛋白質的結構與功能發生改變。學生分析問題⑥時,教師可進行生命觀念教育,如引導學生從結構與功能相適應的角度認識鐮狀細胞貧血癥,即血紅蛋白結構的改變導致紅細胞由兩面凹的圓餅狀變成鐮刀形,氧氣運輸受阻,細胞膜容易破碎,且不易變形,從而容易堵塞血管。學生最終由此問題串形成次位概念1“堿基的替換、插入或缺失會引發基因中堿基序列的改變”,以及次位概念2“基因中堿基序列的改變有可能導致它所編碼的蛋白質及相應的細胞功能發生變化,甚至帶來致命的后果”。

1.2 闡明配子多樣性的成因

教師展示減數分裂圖解,引導學生從減數分裂的視角,分析配子基因組成具有多樣性的原因,并總結:在減數第一次分裂的前期,同源染色體的非姐妹染色單體發生交叉互換,導致同源染色體上的非等位基因重組;在減數第一次分裂后期,同源染色體分離的同時,非同源染色體自由組合,導致非同源染色體上的非等位基因重組。學生由此形成次位概念3:進行有性生殖的生物在減數分裂過程中,染色體所發生的自由組合和交叉互換,會導致控制不同性狀的基因重組,從而使子代出現變異。

1.3 復習染色體變異

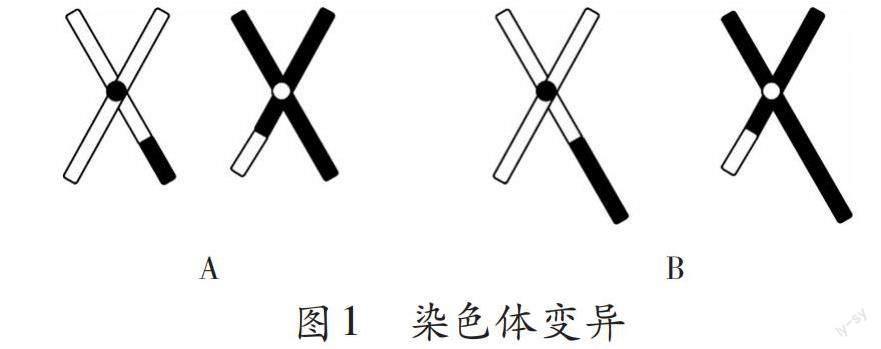

學生復習染色體結構變異類型時,教師準備以下疾病的染色體圖示:貓叫綜合征(缺失)、不良妊娠史患者(倒位)、雌果蠅的棒眼性狀(重復)、慢性粒細胞白血病(易位),學生進行再認、區分和比較。在此基礎上,教師引導學生思考:圖1中A與B分別發生了什么類型的變異?并讓學生列表比較,見表2。

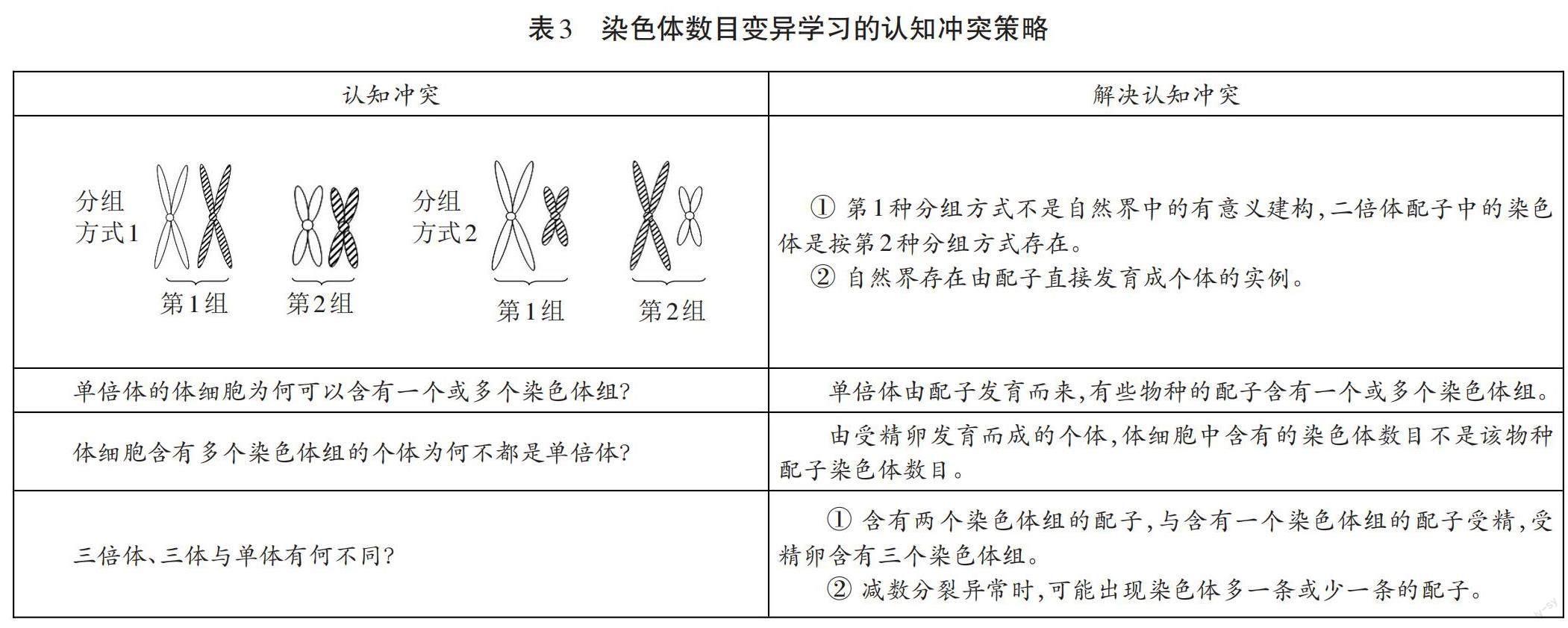

染色體數目變異的學習采用認知沖突策略。認知沖突是學習者原有知識體系、認知系統與新情境信息之間的矛盾或失衡狀態。學生在學習染色體數目變異時,較易產生錯誤概念與科學概念的矛盾,故染色體數目變異適合采用認知沖突策略復習。教師引發學生的認知沖突,學生在解決認知沖突的過程中建構科學的知識與認知結構,見表3。

在解決認知沖突時,學生復習了染色體組、單倍體、二倍體和多倍體的定義,并對三倍體、三體和單體進行比較。學生由此形成次位概念 4:染色體結構和數量的變異都可能導致生物性狀的改變甚至死亡。

學生對一般事實進行加工,形成次位概念,接著將次位概念抽象,概括成重要概念,然后從不同角度、不同層次建構核心概念(圖2)。

2 在問題解決的情境中運用核心概念

問題解決能力是概念理解程度的表征。學生是否理解概念,并非表現在是否能夠背誦概念,而是表現在能否運用核心概念解決具體情境問題。問題解決的過程是學習者獲取信息突破障礙,使問題初始狀態的矛盾得以解決,轉化為目標狀態的過程。

教師以農業生產為背景,采用問題解決策略,拋出育種中有待解決的問題(問題產生),展現當前的已有品種(初始狀態),明確育種目標(目標狀態),指出存在的困難(障礙),引導學生運用核心概念和其它已有知識(獲取信息、采取措施)突破障礙,使學生利用已有品種,采用適當的技術培育出新品種,解決育種問題(圖3、圖4)。

在問題解決的過程中,學生歸納基因突變的發生時期、原因和特點。在此基礎上,教師引導學生思考:作物新品種的出現,可能來源于什么變異類型?對于該作物的進化有何意義?學生據此總結基因突變和基因重組的意義。

學生建構核心概念并以此為基點解決情境問題,是以核心概念為本的教學的基本思路。教師引導學生建構核心概念,是組織教學內容的手段,也是檢測學習效果的方法。教師創設情境,引導學生解決問題,是驅動學生積極學習的策略,也是學生深入理解核心概念,實現知識的深層次和靈活性理解的內在要求。因此,以核心概念為本的教學,既可以幫助學生理解學科結構,又可以提升學生高層次思維整合水平。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 普通高中生物學課程標準(2017年版,2020年修訂). 北京:人民教育出版社,2020:2.

[2](美)H.Lynn Erickson著. 蘭英譯. 概念為本的課程與教學[M]. 北京:中國輕工業出版社,2003:74.

[3]朱正威,趙占良. 生物:遺傳與進化[M]. 北京:人民教育出版社,2007:87.