護士從事“互聯網+護理服務”工作體驗質性研究的Meta 整合

周媛媛 姚倩 蹇秋楓

“互聯網+護理服務”是指醫療機構利用在本機構注冊的護士,依托互聯網等信息技術,以“線上申請、線下服務”模式為主,為出院患者或罹患疾病且行動不便的特殊人群提供的護理服務[1]。目前人口老齡化日益加劇,慢性病發病率不斷提高,醫療資源也處于緊張狀況,信息化時代下“互聯網+護理”上門服務變得備受關注。為提高區域醫療護理服務供給能力、進一步滿足患者就診需求,2019 年國家衛生健康委員會宣布了在廣東、北京等6 個省市開展“互聯網+護理服務”試點工作[2]。目前,我國“互聯網+護理服務”的實踐尚處于探索階段[3],為更好從護士角度了解“互聯網+護理服務”的試點情況,不少學者對護士群體展開了“互聯網+護理服務”工作體驗的質性研究。因此,本研究通過Meta 整合,系統評價源自不同文化背景及方法學的“互聯網+護理服務”工作體驗質性研究結果,歸納護士從事“互聯網+護理服務”的工作體驗,總結其中存在的優勢與問題,為后期的發展提供方向與依據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方、維普、CBM、PubMed、CINAHL、Web of Science、Embase、the Cochrane Library 數據庫,收集關于護士從事“互聯網+護理服務”工作體驗的質性研究,檢索時限為建庫至2022 年4 月,采用主題詞與自由詞結合的方式進行檢索,中文檢索詞為“互聯網居家護理服務/互聯網+護理服務/居家護理/上門服務/移動平臺/軟件/遠程護理/線下服務/移動健康”“護理/護士/網約護士”“經歷/態度/體驗/感受/工作體驗”“質性研究/定性研究”;英文檢索詞為“internet home care services/door-todoor service/internet plus nursing service/internet-based home care/platform/remote device/telecare/telemedicine/telenursing”AND“nurses/network nurse*/online nurse*”AND“attitudes/ experience/perception/feeling/work experience/qualitative study /qualitative analysis/focus group study/ethnographic/ empirical research/hermeneutics/phenomenology”。

1.2 文獻納入和排除條件

按照PICo 模式來確定納入與排除條件。納入條件:①研究對象(P):參與過至少1 次“互聯網+護理服務”的護士。②感興趣的現象(I):護士參與“互聯網+護理服務”的工作體驗或真實感受。③情境(Co):護士為出院患者或罹患疾病且行動不便的特殊人群提供以互聯網為信息平臺的護理服務。④研究類型(S):質性研究,包括以現象學、扎根理論及民族志等質性研究方法的文章。排除條件:①研究對象不局限于護士。②會議論文或無法獲取全文的文獻。③重復發表或數據無法提取的文獻。④非中英文文獻。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2 名研究者按照納入與排除條件獨立篩選文獻,提取資料并交叉核驗,如遇分歧,進行討論或由第三方協助判斷。對納入文獻進行信息提取,提取內容:作者、年份、國家、研究方法、研究對象、感興趣的現象及主要結果。

1.4 文獻質量評價

由2 名研究者采用2020 版澳大利亞JBI 循證衛生保健中心質性研究質量評價標準[4]獨立對納入文獻的方法學進行質量評價,評價結果不一致時,由第3 名研究者評定。僅納入質量等級為A 或B 級的文獻。

1.5 資料分析方法

采用澳大利亞JBI 循證衛生保健中心的匯集性整合方法[5]進行結果整合。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

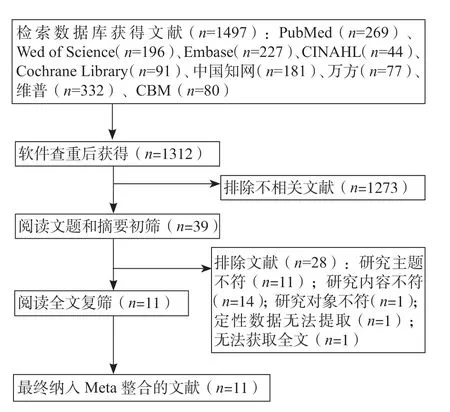

初步檢索到相關文獻1497 篇,剔除重復文獻后獲得1312 篇,閱讀全文后最終納入11 篇文獻,其中6 篇中文文獻,5 篇英文文獻。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 納入文獻的基本特征和質量評價

納入文獻的基本特征與質量評價,見表1。

2.3 Meta 整合結果

通過反復閱讀、理解分析納入的11 個研究,共提煉出48 個主題、56 個副主題,歸納組合出11個新類別,并綜合為4 個整合結果。

2.3.1 整合結果1:護士對“互聯網+護理服務”的主觀感知 類別1:正向的態度與意愿。護士上門服務不局限于對患者的護理,還包括對患者及照顧者進行健康教育,如壓力性損傷護理、對照護者和家屬進行護理教育[6]。“互聯網+護理服務”既為患者提供便捷的護理服務,也為家庭、社會減輕負擔;上門護理服務非常重要[11],護士具有較高的意愿參與“互聯網+護理服務”[12,15],并表示支持與肯定的態度。類別2:心理動機及價值感受。護士愿意從事互聯網居家服務源于良性的價值感受,他們對于能夠使用自己的專業知識是興奮的[7]。參與“互聯網+護理服務”的護士學習積極性增加,上門護士會學習其他科護理知識,睡前會翻閱專業書為上門服務時做準備[11]。護士能用專業知識、技能[12]為患者服務,發揮其專業價值,自我認同感、職業成就感也明顯提升[11-16]:并且在實現自我價值的同時能夠獲取經濟價值[11,14-16]。

2.3.2 整合結果2:實施“互聯網+護理服務”促進因素 類別3:各方認同度高。上門護理服務形式受到家庭、社會的支持,得到患者、家屬、同事及行政部門多方的認可。其便利性為患者節省了來回奔波去醫院的時間[15],更易獲得患者及家屬的認同與接納。在護理過程中遇到問題時,如插胃管沒成功,有高年資護士幫忙[14],同事或團隊之間的交流互助利于提高護理質量[7]。為出院患者提供延續護理是很好的項目[12],“互聯網+護理服務”則可以更好的實現延續性護理,受益更多患者。類別4:存在優勢。“網約服務”隨需求的增加而興起,且隨著“互聯網+護理服務”的不斷發展,提供的上門服務并不局限在老年群體中。產婦及新生兒的上門服務需求也在增加,上門服務時既能完成黃疸的監測,又可以指導產婦其他護理知識[16];嚴重乳腺炎也可上門通乳[16],很大程度上方便了產婦。此外,“互聯網+護理服務”的優勢還在于政策支持、保險制度、急救安全方面的保障[13]:政策傾斜支持開放護士多點執業;云醫院注冊者有人身意外保險;手機注冊APP 有定位、一鍵報警功能,具有安全保障。類別5:護患關系的正向推進。在上門護理服務過程中,護士創造情境來接受患者傳達的需求[9],關心患者遭遇;有時只是坐在一起看風景[10],增強護患間的親密感;用有趣的事情開始對話,建立起護患信任關系[9]。同時也增強了照護者的照護能力[10],緩解照護壓力。一定程度上,護患關系的和諧發展,利于正向推進以互聯網為基礎的護理服務。

2.3.3 整合結果3:實施“互聯網+護理服務”的阻礙因素 類別6:負性心理體驗。“互聯網+護理服務”開展初期,護士有較強的孤立感[16];獨自上門提供服務時,也會擔憂自身安全[9,11,14-15]、擔憂因無干凈敞亮的環境[14]而影響護理質量。另外,部分網約護士認為服務收費偏低[12],耗費時間與路費[13],投入與收獲并不平衡。類別7:易受外部環境影響。“互聯網+護理服務”的實施進展易受到社會經濟、組織結構、周圍物理工作環境、職業培訓的影響。受金融危機影響,需要家庭照顧服務的患者有所增加[6];缺乏管理人員的支持[7];溫馨舒適的工作環境很重要[7];發展技能和知識的在職培訓機會有限[7]。類別8:缺乏支持與反饋。護士實施“互聯網+護理服務”的負性心理大多源于缺乏組織、團隊支持[8,11,13],未形成良好的護理組織氛圍[16]。以互聯網平臺為基礎的護理服務,尤其需要依靠有效的技術支持,沒有工作電話和電腦,護士就無法工作[7];且尚未建立好溝通渠道,服務對象的需求反饋并不清楚[7,16]。類別9:面臨挑戰。提供互聯網居家護理面臨諸多問題:人力、時間資源不足[8];家庭護理的覆蓋面不足[6];“網約”服務的宣傳力度不夠[6,13],部分需求患者與家屬并不知道這種服務的存在[13];服務費用未納入醫保[13-15],經濟壓力大;醫療垃圾處理不當[13];“網約”護理病歷標準化有待規范,護理記錄主要是圖片和語音上傳,沒有強制規定[13];多學科護理知識較薄弱,低年資護士在應對多學科的相關問題時還存在局限[13];專科服務的時間經濟成本高,臥床患者的護理需求至少需要兩位護士,且護理時間長[12];服務項目供給和市場需求的匹配度不足[12]等。

2.3.4 整合結果4:積極的應對策略 類別10:提升工作適應能力。護士在參與上門護理服務中會積極調整角色適應[14]。為應對突發情況,服務機構要求網約護士具備相應的上門護理服務能力,通過醫院的項目培訓,才可以接單[14];不但要求護理技術要高,還要學會處理突發情況[11];家庭護理服務經驗的增加,護士的工作能力將得以提升[9]。對于年輕護士,雙人出診模式更合適,既保障護士人身安全又能滿足患者的疾病相關需求[12]。類別11:加強組織與管理者支持。根據“互聯網+護理服務”存在的問題與挑戰,采取針對性的應對措施。擴大宣傳力度,發放有關家居護理服務的資料[6];加強組織支持,制訂規范流程需要團隊支撐,配備專門設備[14];增加培訓教育,開展理論及技能培訓[14];改善人力資源,配備額外的護士[6];改善基礎設施和資源,重點在促進更好的溝通、和護理文件記錄提供的電子設備上[6]。

3 討論

3.1 護士參與“互聯網+護理服務”有著雙重心理體驗

整合結果顯示,從事“互聯網+護理服務”的護士同時存在正性與負性的心理體驗。受訪護士認為基于互聯網平臺的護理服務能夠為患者或照護者帶來便利,解決就醫不便的問題;在利用自己的專業知識與技能實現自我價值、提升職業成就感的同時,也能創造部分經濟價值。但在提供服務的過程中也有擔憂,其關鍵繞不開安全問題[17],如獨自上門時人身安全問題、醫療安全隱患問題等;此外,上門護理服務質量問題也是護士負性體驗的來源。不同于醫院環境,家庭環境下進行部分無菌護理操作,對于護士來說是一個考驗;并且當遇到突發狀況時,護士沒有處方權,一定程度上對護理服務內容有所限制[18],護士容易感到能力不足與受限[9]。最新調查顯示[19],護士愿意參與“互聯網+護理服務”總體意愿不高,但已參與過“互聯網+護理服務”的護士意愿較為積極,說明“互聯網+護理服務”項目具有一定的發展前景,正向引導積極的心理體驗、降低消極情緒利于激發更多的護士參與。

3.2 護士實施“互聯網+護理服務”需面對諸多挑戰

目前國外尚無“互聯網+護理服務”這個概念,但其以互聯網為中間媒介的上門服務并不罕見[20]。本研究結果顯示,國內外“互聯網+護理服務”項目護士人力、時間資源的不足,導致其覆蓋面并不廣;加之宣傳力度不夠,知曉“互聯網+護理服務”項目的人不多,推廣工作還要持續推進。國外上門護理服務費用由醫療保險或個人支付結算[21],而國內醫保支付體系尚未健全,“互聯網+護理服務”均為自費,限制了無力承受上門費用但又有需求的家庭。我國“互聯網+護理服務”是以線上申請、線下服務模式為主;國外在提供居家服務之外,更多是通過遠程護理進行護理服務,但都面臨同樣的挑戰:老年人并不熟悉以互聯網為載體的上門服務申請流程[3],而老年人又是護理服務需求最龐大的一類群體。因此,依賴網絡技術平臺的“互聯網+護理服務”模式如何更好受益需求者是目前亟需解決的問題。同時,護士上門服務的整個過程包括服務開始前環境的評估、服務過程的有效性、服務結束后醫療垃圾的處理、護理病歷的書寫等各個環節,都存在不同的問題與挑戰[13]。各國在推行實施的過程中,還需繼續探索,形成一套適合本國國情的“互聯網+護理服務”項目準則規范。國內“互聯網+護理服務”的實踐起步較晚,可借鑒國外較為成熟的發展體系,逐步完善“互聯網+護理服務”模式,更好地滿足大眾需求。

3.3 管理者應采取積極策略推進“互聯網+護理服務”

“互聯網+護理服務”是順應信息化醫療快速發展下的產物,發展過程中存在的諸多問題,需要醫院、社區、政府、企業各方通力合作,采取積極策略協同解決現有問題。本研究結果顯示,“互聯網+護理服務”存在的現實挑戰,如管理體制的缺乏、醫保制度不健全、基礎設施不完備、項目培訓不到位等[3],并不利于其發展。提供“互聯網+護理服務”的護士人力資源有限,若網約護士持續存在負性心理體驗,必然丟失更多的人力。因此,護理管理者應該重視網約護士的心理體驗,及時了解上門護士的心理動態,并創建多學科醫療團隊,支持上門服務護士[11,13],增強護士組織支持感。同時應加強對護士的職業培訓,包括專業護理知識與技能、溝通技巧、法律知識等[22],不斷提升上門護士提供護理服務的工作應對能力。在老齡化進程加快的背景下,“互聯網+護理服務”現實需求持續上升,可將以居家護理為主的“互聯網+護理服務”與延續性護理相結合,擴大其宣傳力度,提高民眾知曉度[12]。服務費用方面,政府應主導建立和完善基本醫療保障體系,合理調控服務價格,規范收費標準,將費用控制在大多患者的承受范圍內,才能更好地促進“互聯網+護理服務”的普及。我國“互聯網+護理服務”尚起步,其最終的發展趨勢將是以“遠程護理”為目標導向,這就更需要管理者加強基礎設施建設、重視信息技術的更新,以支持“互聯網+護理服務”的硬件和軟件條件。

4 小結

本研究采用Meta 整合的方法對納入的11 篇文獻進行分析、歸納、整理,總結護士進行“互聯網+護理服務”的工作體驗或真實感受,為更好完善“互聯網+護理服務”體系提供依據。但存在一定局限性,納入文獻質量評價多為B 級,且僅為中英文文獻,加之不同國家“互聯網+護理服務”護理形式、護士資歷、文化背景等各有差異。因此,本研究的整合結果可能受到以上局限性的影響。

志謝:本文得到姚倩老師的耐心指導。

本文無利益沖突。