文化傳承與保護視角下魯錦的設計應用研究

胡善坤 吳日哲 劉永坤

關鍵詞:文化;傳承與保護;魯錦;設計;應用

在魯西南農村地區,有一種曾被廣泛織造和使用的棉花質地平織和提花織物,也就是被農戶人家稱之為土布、花格子布或老粗布的魯錦[1]。魯錦雖然有“錦”之名,但并非常見的絲織類錦緞,而是魯西南農婦手工織造的一種純棉布料。由于其制作工藝精細、色彩濃烈、紋樣豐富,如織錦般美麗,因此被冠以“魯西南織錦”之名,簡稱為“魯錦”。 魯錦織造技藝以菏澤鄄城、濟寧嘉祥最為著名,是山東地區的一種特色民間藝術。歷經歲月而傳承至今,成為一張遞向世界的文化名片,是世界認識中國、中國影響世界的重要媒介[2]。在當今時代,文化和文化感召力等無形的“軟實力”成為世界關注的重點[3]。魯錦作為我國文化軟實力的重要組成部分,必須取其精華,去其糟粕,借助適當的設計手段實現傳統文化的現代化發展,向世界展示中華文化的獨特魅力[4]。

1 魯錦的特征

1.1 藝術特征

魯錦著色主要選用自然生態染料。青、赤、黃、白、黑五種顏色在魯錦的色彩運用中占據主要位置,這種變化豐富、對比強烈的設色方式和中國民俗用色特點一脈相承,深受傳統“ 五色觀”的影響[5]。給人以淳樸熱情之感,彰顯濃厚的東方審美韻味。同時,這種用色傾向也扎根于魯西南地區的民間審美與民俗文化,包括年畫、剪紙、印染在內的諸多民間藝術共同塑造了魯錦這種以原色為主的著色風格。

此外,魯錦中紋樣的幾何造型具有現代視覺形式的風格特點,圖案整體抽象概括、靈活多變,通過多樣的變化組合帶來豐富的視覺體驗[6]。魯錦中的紋樣又有主紋和副紋之分,主次之間相互搭配,最終形成不同的構圖形式,寄托不同的美好愿景。魯錦中常見的經典紋樣有燈籠紋、水紋、斗紋、棗花紋、芝麻花紋、魚眼紋、斗紋、鵝眼紋、狗牙紋、貓蹄紋等。根據民間記載魯西南地區的農家婦女能夠借助二十二種基本色線,將這些紋樣進行多種形式的組合,變幻出千余種幾何圖案[7]。

1.2 工藝特征

魯錦的織造工藝較為繁瑣,采用純手工制作,經過七十二道工序才能完成從采棉紡線到上機織錦的蛻變。和山東藍印花布和彩印包袱等民間土布不同,魯錦是在木制織機上,以棉線作為制作原料,借鑒織錦工藝,采用手工作業的形式,織造出帶有彩色紋樣的純棉布匹。而民間藍印花布和民間彩印包袱,則是借鑒印刷工藝,采用印染的方式形成圖案紋樣。也正是這種類似織錦的制作工藝,最終成就了魯西南織錦之名。從主要工序來看,魯錦可以概括為紡線、染紗、漿線、經線、穿綜、闖杼、上梭和織造八個主要工序,每道主要工序又劃分為許多子工序。從織造技藝的角度來看,魯錦主要分為平紋、提花、打花、砍花和包花等技藝。和其它織錦類似,綜片是成錦的靈魂所在,在魯錦技藝中,基于兩片綜的平紋技藝技術含量相對較低,其成品屬于較為低端的老粗布,而基于四片綜以上的提花、打花、砍花、包花等技藝所制成的布匹,才是真正能夠冠以“魯錦”之名的最高技藝和藝術價值的體現。

1.3 人文特征

魯西南地區的織女們通過魯錦構筑了一個質樸且多元的情感世界,憑借“托物言情”的手法描繪著關于心靈寄托、繁衍生息、平安喜樂、驅邪納福的樸素情懷和未來希冀。在織女們的觀念中,織造的魯錦圖案越是豐富,就越能體現祈福的誠心誠意。特別是在魯西南地區的傳統婚俗中,待嫁女子都有自己織造被褥用以陪嫁的習俗。這些陪嫁的被褥要求有鋪有蓋,講究成雙成對。這種對數量的刻意追求,歸根究底也是一種祈福的儀式,有著吉利喜慶的含義,如四平八穩、六六大順、十全十美等[1]。

2 魯錦的發展現狀

2.1 時代背景下的發展機遇

早在20 世紀80 年代,山東省就組織開展了一次對魯西南地區手工織物的廣泛調研。后經省政府協調,各相關單位攜手對魯錦進行實驗性開發,探索以魯錦促進地方經濟發展的道路,奠定了魯錦未來的發展基礎。自黨的十八大以來,我國高度重視非物質文化遺產的保護與發展。并出臺了一系列的相關文件,用以扶持非物質文化遺產的傳承與發展。同時,山東省也出臺了保護和發展地方非物質文化遺產的配套政策,指明了保護工作的工作重點,使得“非物質文化遺產+”模式更具現實性和可操作性。在政府和社會力量的共同作用下,非物質文化遺產保護和發展工作不斷打開新局面。在細節上表現為記錄、傳承和傳播的手段得到發展,以往只可意會不可言傳、難以語言表達的內容可以得到更好的記錄。傳承人的培養方式得到發展,“非物質文化遺產進課堂”“非物質文化遺產進校園”等新方法得到推廣,富有創造力的新鮮血液不斷涌入。傳播渠道和方式得到發展,線上線下齊頭并進,在引起社會對非物質文化遺產廣泛關注的同時,也提升了非物質文化遺產傳承人榮譽感和創造力。在這百年難遇的發展機遇中,魯錦開始在諸多領域得到發展。

2.2 設計影響下魯錦的發展問題

諸多成功的案例肯定了現代設計理念對傳統工藝融入現代生活有著正面作用,但只有少數的學者深入反思了現代設計理念的沖擊對傳統手工藝的負面影響[8]。借助設計手段使傳統工藝適應現代生活,實際上是借由設計將現代消費者的審美施加在傳統文化之上,使傳統手工藝品在功能、審美、商業價值等多方面更符合現代人的需求。因此,片面地強調設計對傳統工藝現代化的推動作用是不科學不合理的,在承認設計積極作用的同時,也應思考設計帶來的消極作用,如此才能正確理解現代設計與傳統工藝間的辯證關系。

2.2.1 對價值取向的影響

服務于市場經濟的現代設計,以高效、快捷、低成本、高附加值為目標,從設計到成品,每個人、每臺機器只負責一個環節,每一個環節都服從于整套制作流程。這種形式打破了傳統魯錦織造中“織女既是制作者又是創作者”的固有模式,迫使織女成為大機器生產中的一顆螺絲釘。由此織成的魯錦不再承載織女們對生活的熱愛和對未來的精神寄托,而更多服務于現代化的商業需要。在統一生產、統一標準的影響下,個人織造技術的高低已不再是魯錦價值的關鍵所在,“設計”能力的高低取代“織造”技藝的優劣在生產中占據主導地位,“個性化”開始服從于“規模化”,商業價值更重于文化價值。

2.2.2 對傳統技藝的影響

雖然設計主導下的魯錦生產拓寬了消費市場和消費人群,降低了織造工藝的難度,帶來了更多的經濟價值,但也打破了幾千年來魯錦傳統的價值評判標準,織造技藝的難度價值不再凸顯。傳統魯錦是由純手工制作,工序繁復、圖案精美、色彩豐富,但這種復雜的工藝不符合批量生產的要求。當前的魯錦生產多是以機器模仿手工織造的風格為主的四片綜提花工藝,這種工藝已是現代機器生產的極限,因此設計師必須通過簡化魯錦的圖案及色彩變化來適應機器生產。雖然這種“簡化”營造出一種簡約且有一定“傳統感”的現代美感,但也使魯錦的高端制作技藝逐漸失傳,到目前為止,會操作“八片綜”的織女已是鳳毛麟角[1]。

2.2.3 對文化內涵的影響

現代設計通過打散、抽象、重構等形式對傳統紋樣進行創新,在此過程中紋樣的文化內涵并不被在意,視覺上的創新效果才是最終目的[9]。雖然這種方式受到了不少消費者的喜愛,但實際上已經和掌握傳統織造技藝的織女們毫無關聯,只是設計師借助現代設計方法生成的符合現代消費者期待的魯錦商品。這種程式化的設計方式,在一定程度上造成了設計的同質化現象。正如Andrew Feenberg 所批判的那樣,“現代文明消除了地域差別和破壞了傳統價值的同時,也同化了所有其他的差別” [8]。

3 文化創城與保護視角下魯錦的設計應用案例

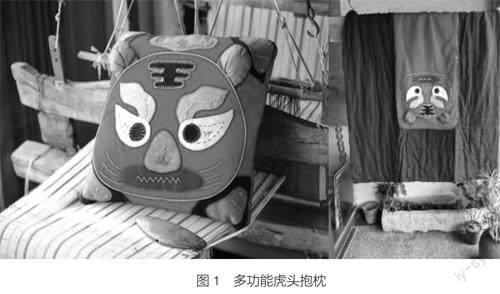

3.1 基于魯錦的傳統布老虎抱枕設計

多功能虎頭抱枕在材料的選擇上,主要使用了單色魯錦布料,結合布料拼貼、棉線刺繡等手法完成了產品的整體制作。抱枕在傳統虎頭形象的基礎上結合了現代審美理念,從色彩、造型和制作手法上做了簡化處理。單色魯錦面料的選擇在降低技術難度的同時,單色色塊的組合也使虎頭的整體形象更加貼合現代人簡約的審美傾向,但又最大程度地保留了虎頭的傳統形象特點。當拉開虎頭抱枕側面的拉鏈時,即可展開為一張小薄被,魯錦面料為主的材質使得產品更為親膚舒適。同時虎頭驅邪避災、平安吉祥的寓意,又增添了許多情感關懷和人文內涵(如圖1)。

3.2 基于魯錦的門頭設計

嘉祥文化館對原魯錦展區進行重新設計,除了展板和展品陳列外,富有魯錦特色的門頭是設計工作的重心。通過實地調研,結合過往的裝飾經驗,門頭設計決定以魯錦和木材為原料,以中國傳統牌匾和幌子的形式制作出布面招牌,上書“中國魯錦”四個字皆是用魯錦面料裁剪而成。并借鑒現代構成設計的特點,在招牌兩側的木架上繃出富有轉折變化的魯錦布匹,以此展示魯錦的色彩及紋樣之美(如圖2)。

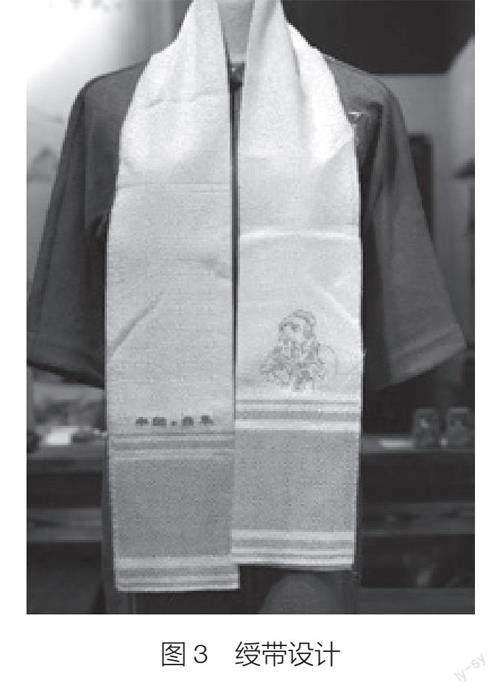

3.3 基于魯錦的綬帶設計

傳統的魯錦布料由于顏色過于強烈,不適合直接應用在大型活動的禮節性用品上。因此,服務于孔子文化節的綬帶設計,借鑒“少就是多”的設計理念,對魯錦布料的色彩進行簡化,采用單色的設色形式,并在保留傳統紋樣完整性的前提下,將斗紋紋樣進行簡化和截取,最終形成簡約的黃底紅紋綬帶樣式(如圖3)。

4 文化傳承與保護視角下魯錦的設計應用思路

4.1 樹立傳統與現代相互尊重的價值取向

當今時代,自動化、標準化、批量化的生產方式帶來了商業上的優勢,但也帶來了一種文化上的缺失。因此,設計師應當轉變思維重視傳統文化的人文內涵,從傳統文化中汲取營養,給予產品更多的文化價值[10],應當關注傳統工藝所蘊含的文化思想,將產品的功能性和文化性深度綁定,在滿足產品功能性的同時,賦予產品更多的人文關懷,擺脫程式化生產所帶來的冷漠感。同時,也應當重視傳統工藝的藝術特征,在進行提煉、歸納、總結的基礎上,發揮傳統美學思想的優勢,從而設計出更具傳統審美特色的現代產品。傳統工藝的設計應用,不是傳統元素的簡單堆疊,也不是懷舊式機械模仿,而是要結合現代設計理念,對傳統工藝中的文化元素進行提煉、重組,在盡可能尊重傳統文化元素完整性的前提下,有選擇地融入到產品設計之中,使設計和生產出來的產品,既能夠迎合現代消費者的審美需求,又可以通過文化價值激發消費者的情感共鳴[11]。

4.2 倡導現代化的技藝培養體系

傳統魯錦工藝之所以被現代化生產需求所主導,其主要原因在于物的現代化和人的現代化進度的脫節,傳統手工藝人的創作理念無法滿足時代和現代人的普遍審美需求[12]。因此,伴隨工業化、市場化而誕生的現代設計理念必然會對傳統工藝產生較大沖擊,甚至占據主導地位。傳統手工藝人的創作理念長期滯留于舊有風格,是由于傳統的培養體系依靠于血親師徒世代相繼、口手相傳,長期處于閉環狀態,難以廣泛借鑒、推陳出新,導致技藝和風格走向程式化,跟不上時代的發展,在現代化的沖擊下難以保持自身純粹性而被同化。因此,重視傳統技藝的傳承和發展,就要重視傳承人的培養工作,尤其是年青一代的手工藝人,需要在設計思維和文化修養等方面給予培養提升,使他們正確理解現代化和傳統工藝之間的辯證關系,以及自身創作理念在技藝傳承與發展中的重要性。最終通過拓寬閱歷見識、提升創新能力,培養合作精神,塑造一批懂設計、懂技藝的當代傳承人,才能避免傳統技藝在現代化發展中迷失方向[13]。當前我國諸多高校都建立了非物質文化遺產傳承人培養基地,為傳統技藝的發展創造了良好的傳承環境和文化氛圍。

4.3 遵循傳統工藝的文化內涵

在織女掌控魯錦生產全過程的時期,圖案紋樣的構思必須在過往生活經驗的指導下進行有序組合,這種組合必須符合驅邪納福、平安喜樂的樸素觀念,即便是犧牲部分視覺美感,也要保證圖案紋樣的意義性和完整性,也正是這種對圖案意義性和完整性的刻意追求,折射出織女們豐富細膩的內心世界,傳達出她們對幸福生活的美好愿景和心靈寄托。因此,對魯錦進行設計應用時,要注意保護魯錦紋樣所蘊藏的深層文化內涵,打散、抽象、重構等設計形式需要在尊重圖案單元完整性的前提下進行,不能盲目地拆分組合,片面地追求視覺效果,要向消費者展現出魯錦產品的人文情懷。

5 結語

在現代化發展的沖擊下,傳統魯錦的藝術形式被盲目拆解,生產者片面地追求設計的商業價值,而使產品失去了應有的文化價值。傳統工藝作為中華文明的重要組成部分,集中反映了我國人民關于物質生活和精神生活和諧共生的價值追求。一件產品必須在滿足消費者功能性需求的基礎上,滿足消費者的精神需求,才能稱之為好的設計。而設計師應當學會從傳統工藝中汲取文化營養,賦予產品更多的人文內涵,而非將傳統元素進行片面的拆解,迫使其適應機械化大生產,破壞原有的寓意,喪失原有的人文精神。因此,傳統魯錦設計應用,要在保護和尊重傳統文化價值的前提下進行,建立合理的設計觀念,達成現代設計與傳統魯錦工藝之間的和諧共生,最終探索出符合傳統魯錦工藝特色的創新設計道路。