釀造醬油呈味物質及其來源分析研究進展

鐘斌 徐雅芫 萬婭瓊 劉坤 荊豐雪 李梅青 程江華

摘要:醬油是中國傳統的調味品,醬香獨特,滋味鮮美,是中式菜肴中最主要的調味佐料之一,其具有豐富飽滿的鮮、甜、咸、酸等口感。隨著現代科技的發展,人們對釀造醬油中的營養成分和呈味物質進行了大量的研究,文章主要綜述了釀造醬油的呈味物質及其來源分析等,為后續研究釀造醬油呈味物質和品質提升提供了一定的理論基礎。

關鍵詞:發酵工藝;釀造醬油;呈味物質;來源分析;研究進展

中圖分類號:TS264.21? ? ? 文獻標志碼:A? ? ?文章編號:1000-9973(2023)04-0200-05

Abstract: Soy sauce is a traditional condiment in China with unique flavor and delicious taste. It is one of the most important condiments in Chinese cuisine, and has rich and full tastes of umami, sweetness, saltiness and sourness. With the development of modern science and technology, people have done a lot of research on the nutrients and flavoring substances in brewed soy sauce. In this paper, the analysis of flavoring substances of brewed soy sauce and their sources is mainly reviewed, which has provided a certain theoretical basis for the subsequent research on flavoring substances and quality improvement of brewed soy sauce.

Key words: fermentation process; brewed soy sauce; flavoring substances; source analysis; research progress

醬油是由微生物對大豆、小麥或脫脂大豆、麩皮發酵而成的產物,其主要由酸、甜、苦、咸、鮮等味道綜合而成,醬油的味道鮮美,在菜肴的烹飪過程中加入醬油能夠提高食物的鮮美度,豐富食物的口感,且其色澤紅潤,可以改善菜肴的顏色,增加人們的食欲。因此,在國內醬油已經成為家家戶戶必不可少的調味品之一[1]。在醬油的釀造過程中,從原材料到最終的醬油成品必須經過一定的加工工序,不同的發酵工藝有著不同的特點,釀造出來的醬油也會呈現出不同的味道和風味。本文依據醬油發酵工藝、不同原料添加等,分別介紹了釀造醬油的酸、甜、苦、鮮、咸等呈味物質研究方法,并系統地闡述了呈味物質及其主要的來源。

1 釀造醬油的分類與特點

1.1 發酵工藝和方式

根據國標GB/T 18186—2000《釀造醬油》[2],中國國內傳統釀制醬油工藝大致分為高鹽稀態發酵工藝與低鹽固態發酵工藝。實際上,還有一些企業在生產過程中采用固態和稀態混合發酵的方式進行生產。不同的工藝其風味和呈味也會呈現出一定的差異,比如低鹽固態發酵時間過長,且風味不如高鹽稀態工藝,但是其具有生產成本低、周期短等特點,兩者總體過程步驟和加工基本原理是一致的,但是在發酵溫度、時間和鹽濃度等方面存在一定的差異。醬油發酵后微生物系統能夠在不同鹽濃度、溫度范圍以及蛋白水解酶和淀粉酶的作用下,將蛋白質、淀粉等水解為多種肽、氨基酸和小分子糖類等,以及在此過程中產生的其他風味物質和呈味物質[3-4]。

1.1.1 低鹽固態發酵工藝

低鹽固態發酵意味著其所要求添加的食鹽濃度較低,鹽用量在10%~12%,發酵溫度在42 ℃左右,發酵時間20~30 d,水和鹽也需保持較低水平,在這樣可以相對增加發酵反應物的濃度,使其迅速成熟。目前此工藝生產的醬油色度往往較低,口味偏單一,并且醬油大多表現出一種較濃重的干焦味;故在實際的發酵生產過程中,需要適量添加天然糖類物質來增加風味,或通過適量增加淋灑次數、降低發酵溫度范圍或延長發酵生產周期等方法,有效改善醬油的風味[5]。

1.1.2 高鹽稀態發酵工藝

高鹽稀態發酵是在醬油制作的過程中加入大量高濃度鹽水,形成半固態或者流狀醬醪的發酵方式,鹽水濃度為18%~22%,高濃度鹽可以有效防止發酵過程中由雜菌和病原體造成的醬醪腐敗變質問題;在鹽水的發酵過程中,添加了大量的乳酸菌和耐鹽的酵母,有效溶解基質,以保證其中的養分含量和風味物質,并達到使醬油風味醇厚、味道鮮美的目的,其主要原因是乳酸菌與酵母的發酵產生豐富的次生代謝產物。總的來說,高鹽稀態醬油的優點是品質高、香味濃、口感好,但此工藝的缺點是所需生長周期長、工藝復雜、成本較高。

1.1.3 混合發酵工藝

目前,國內醬油生產公司部分采取單一米曲霉菌種的低鹽固態發酵工藝,風味品質較為一般。為了提高產品的質量和風味,采用復合菌劑的方式,可以使多種微生物、多酶系協同作用,或者采用混合發酵工藝,先低鹽固態發酵、后高鹽稀態發酵相結合的方式發酵,可以使風味物質含量增加,大大改善醬油風味。王亞威等[6]通過研究發現,為了提高原料利用率,改善醬油味道,利用黑曲霉、米曲霉以不同比例接種,將混合菌種制曲技術應用于醬油發酵中,可以得到互補型多核菌體共生的酶系;結果表明,最佳醬油發酵生產的工藝標準是米曲霉和黑曲霉接種率配比為17∶3,這樣將會使發酵醬油成品中氨基酸態氮生成率相比于單獨使用米曲霉菌種增加大約13.46%。

1.1.4 不同工藝的理化指標

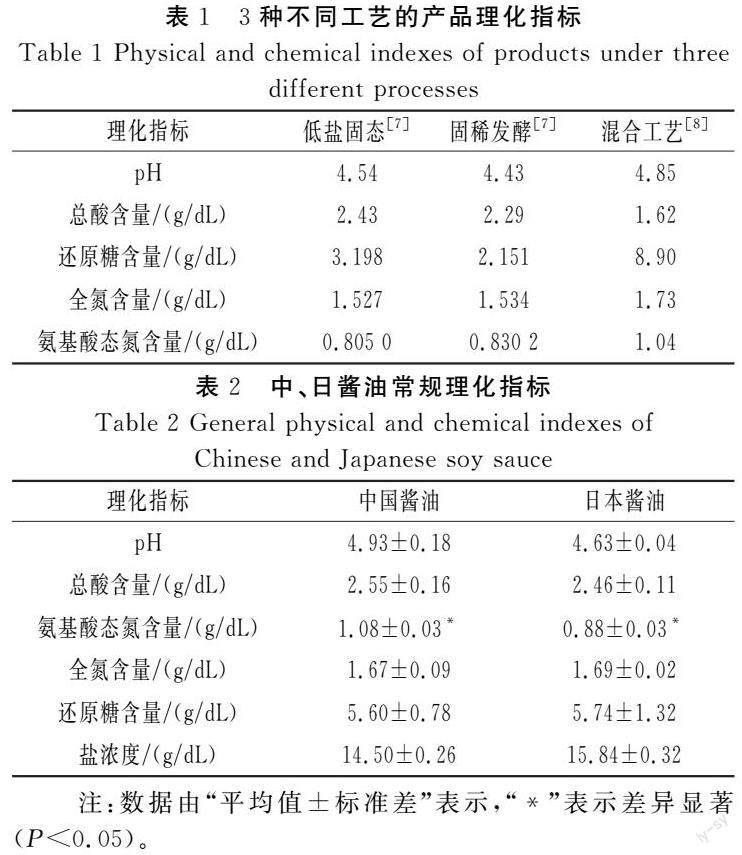

田子薇[7]測定了低鹽固態發酵工藝與高鹽稀態發酵工藝(固稀發酵法)產品的各項理化指標,兩種工藝都是以豆粕麩皮為原料進行發酵。耿娜[8]提出混合工藝,該研究以高鹽稀態發酵工藝為基礎,采用對理化指標與質量指標對比的方法綜合考慮,其整體最優的方案是采用米曲霉和黑曲霉按3∶1的配比混合,通過添加酵母等方法,可大大改善醬油的風味。3種不同工藝的產品理化指標對比見表1。

由表1可知,混合工藝醬油中氨基酸態氮、全氮含量高于高鹽稀態(固稀發酵法)和低鹽固態工藝產品,說明混合工藝更有利于蛋白質的分解和利用,味道上鮮度更大。在還原糖含量上,混合工藝的更高,說明此工藝的產品滋味較甜。

1.2 醬油產品的分類

1.2.1 日本醬油分類

日本醬油起源于中國,但又在中國醬油的基礎上進一步發展,口感、風味和質量相對較高,所以作為國外醬油具有一定的代表性,在國際市場上具有較強的競爭力和影響力[9]。日本相關標準表明[10],根據醬油質量、生產原料、釀造工藝,可分為濃口醬油、淡口醬油、本釀醬油和混合醬油等。

1.2.2 中國醬油分類

中國醬油按照產品蛋白質中含有的游離氨基酸態氮含量等作為理化質量分類與判定的標準,可大致分為特級、一級、二級、三級醬油標準共4個等級;根據市場產品的定位目標和主要特點,以及產品的一些功能屬性進行分類,可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、鮮味醬油、低鹽醬油等。

1.2.3 中國、日本醬油理化指標對比

趙佳豪等[11]采用氨基酸分析儀等分析中、日兩國醬油各項理化指標,中、日醬油常規理化指標見表2。

由表2可知,中國醬油氨基酸態氮含量明顯超過了日本醬油(P<0.05),而在鹽濃度、pH、總酸含量、全氮含量和還原糖含量方面,兩國醬油沒有明顯差別。

2 醬油中呈味物質檢測方法研究

2.1 HPLC

高效液相色譜法(HPLC)是當前應用較為廣泛的一種分析方法[12]。陳杰等[13]利用HPLC等方法提取了醬油中豐富的活性氨基酸類和多種有機酸類以及其他風味物質,通過分析與研究發現谷氨酸類對提升醬油滋味活度值(TAV)的貢獻最大,顯著高于其他鮮味氨基酸,其次是丙氨酸、纈氨酸與賴氨酸等;醬油滋味活度值(TAV)的貢獻系數較低的主要是檸檬酸,貢獻系數最大的有機酸主要是丁二酸。

2.2 電子舌技術

電子舌(electronic tongue)又稱為味覺傳感器系統或人工味覺系統等,李露芳等[14]使用電子舌等技術,可以快速鑒別各種不同品牌的醬油的滋味。實驗數據還表明,電子舌的響應信號可以幫助我們直接區分不同種類的醬油,并且可以分析和檢測不同醬油產品中各種呈味組分含量的相對變化,包括苦味和甜味氨基酸、總酸、總糖等。

2.3 UPLC-MS/MS

超高效液相色譜-串聯質譜法在風味物質和小分子檢測中更加精確。楊曉璇[15]采用 UPLC-MS/MS 對醬油中的非揮發性組分進行分析檢測,檢測出的物質主要有氨基酸及其衍生物等。汪卓等[16]采用UPLC-MS/MS等方法對幾種不同pH值發酵醬油的酸性成分進行了分離、鑒定檢測和呈味特性分析,結果表明,自然pH值發酵醬油中含有12種呈味肽,鑒定分析出可調控pH值發酵的醬油中含有14種呈味肽,其中8種為共有的呈味肽。

2.4 GC-MS

氣相色譜-質譜聯用分析法(GC-MS)適用于檢測醬油中的糖、糖醇、有機酸等初級代謝物和風味物質,此方法的應用可以在醬油中檢測并鑒定出糖類和糖類化合物14~23種[17]。鄧岳等[18]采用GC-MS法對多種傳統工藝醬油揮發性風味成分含量指標進行了定量、定性分析,系統分析了中國傳統調味品制作的工藝特點,以及各種醬油特有的風味成分,檢測并鑒定出了各種醇類、酯類、醛類、酸類、酮類、吡嗪類、呋喃類、含硫化合物、酚類等。

2.5 氨基酸分析儀

氨基酸分析儀通常能檢測出醬油中的15~18種氨基酸及7~10種糖類物質[19-20]。馮志強等[21]對醬油中含有的各種氨基酸組分進行了檢測,發現釀造和配制醬油產品中均含有豐富的氨基酸,但是在絲氨酸、脯氨酸、天冬氨酸、甘氨酸等含量上差異顯著,還發現只有配制醬油可能含羥脯氨酸。范霞等[22]利用全自動氨基酸分析儀可定量分析釀造醬油中是否已加入了谷氨酸鈉等。

3 釀造醬油的呈味特征分析

呈味物質一般是指攝入口腔的物質中所含有的使感覺器官產生感覺印象的物質,主要包括鮮、酸、甜、苦和咸5種基本的味覺。品嘗者往往依靠主觀味覺經驗來區分各類食物中含有的各類調味活性物質,一般來說,大多數醬油滋味以咸、鮮味為主,兼具甜、酸、苦味五味而成,這是因為醬油在制作時加入了食鹽,并且發酵過程中有一些成分(如蛋白質、淀粉等)會在微生物及其酶系的作用下,形成各種復雜小分子化合物和多種代謝轉化產物組成的呈味物質[23]。其中,醬油咸味的主要來源是食鹽,而鮮味、甜味、苦味主要來源于醬油釀造過程中產生的各種氨基酸,其具體呈味特性見表3[19]。

3.1 酸味呈味特征

酸味一般是由酸敏感離子而引起的,肽類中的氨基酸殘基會被電離出H+,當達到一定量后,便會與味覺細胞互相作用,呈現出酸味[24]。一般認為磷脂類是產生酸味物質主要的受體通道,肽類的分子結構特性可能會顯著影響酸味,其所電離出的離子中H+為定味基,陰離子 A-為助味基[25]。醬油是一種微帶酸味的調味品,醬油滋味中酸味的主要貢獻者是有機酸類,包括可揮發性酸類和非揮發性的乳酸、琥珀酸、酒石酸和檸檬酸等,有機酸通常能夠非常直接有效地調和醬油本身獨特的味道,乳酸則通常可以直接有效地賦予醬油一種圓潤和綿長的口感,并減輕醬油的咸味。Kong等[26]經研究分析發現,焦谷氨酸和乳酸能更好地調節醬油味感。Lee等[27]研究發現,醬油的酸度取決于揮發性有機酸和其他固形物組成的比例,當其中總酸含量比例過高時酸味太明顯,但是當總酸含量比例過低時酸味不明顯。

3.2 甜味呈味特征

由蔗糖、果糖、葡萄糖和某些特殊糖類而引起的獨特味覺反應被稱為甜味,主要受味覺受體GPCRs、TIR2和TIR3的調節。優質的醬油具有明顯的鮮甜口感,一般來自于淀粉類物質分解的糖類、呈甜味的氨基酸和肽類物質。甜味物質主要包括通過還原酶水解淀粉類原料時形成的各種甜味的小、中分子糖類蛋白,包括果糖、阿拉伯糖、木糖、葡萄糖、麥芽糖等,均是釀造醬油主要天然甜味來源,對應的還原糖含量越高,其甜味感覺越明顯。同時大豆蛋白在發酵過程中會分解形成呈甜味的氨基酸,如丙氨酸、甘氨酸、蘇氨酸等,某些小分子甜味肽類對釀造醬油產品的甜味也呈現出促進效果[23]。

3.3 苦味呈味特征

苦味通常不被人們所接受,由于醬油含有部分形成苦味的氨基酸、蛋白質、食鹽、鎂離子、異黃酮、酚類物質等,在醬油制作過程中也會出現一小部分苦味成分。肽中的疏水性氨基酸(如Arg、Ile、Leu、Pro和Phe等)是造成多肽苦味的重要原因之一,一般認為當疏水性氨基酸位于多肽鏈末端時,多肽可能會具有苦味,這是由于其疏水殘基是苦味肽的結合位點[28]。當蛋白質氨基酸呈現強疏水性時,可以保持淡淡的苦味,如組氨酸、纈氨酸、精氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸等;除此之外,還有一些多酚、異黃酮化合物和部分肽類也呈苦味[29]。Kim等[30]記載了一項關于苦味不明顯的原因,通過分析研究發現,醬油中的鮮味活性成分會影響人們的苦味感受,從而導致人們可忽略品嘗醬油時感受到的苦味。

3.4 鮮味呈味特征

鮮味是醬油調味品中最重要的呈味物質,一般是在發酵過程中,蛋白質類物質在微生物作用下,分解產生的多種氨基酸類、肽類等成分綜合呈現的味道。醬油鮮味與其他基本味的感知途徑相似,直接刺激人口腔中味蕾上皮細胞,通過味覺神經系統把信息傳遞至大腦,然后進行對人腦綜合神經系統感覺中樞的分析,最終形成味覺感受[31]。墨淑敏等[32]使用高效的陰離子交換色譜-電化學檢測器分離方法進行分析,發現醬油樣品中除游離谷氨酸外,脯氨酸、亮氨酸、丙氨酸、甘氨酸和酪氨酸對醬油鮮味也起到了作用。Shiga等[33]在醬油成品中發現了一種美拉德反應生成的N-(1-脫氧果糖-1-基)谷氨酸(Fru-Glu),其鮮味強度遠高于在其相應濃度狀態下形成的谷氨酸。此外,鮮味呈味物質如Fru-pGlu、Fru-Val、pGlu-Gln、pGlu-Val、Lac-pGlu、Lac-Leu等氨基酸類衍生物,是今后醬油風味研究的新方向。

3.5 咸味呈味特征

咸味主要是由陽離子引起的,是陽離子與味覺受體接觸后而呈現的味道,呈咸味肽的味覺受體主要是脂類物質,咸味感知與氨基解離程度和對應的陰、陽離子有關[34]。醬油咸味主要來源于醬油釀造過程中高濃度食鹽中的氯離子、鎂離子等。但是醬油中含有豐富的氨基酸、有機酸以及糖、微量元素等物質,使得醬油原有的咸味口感變得不那么突出,并顯得很溫和。

4 醬油中呈味物質來源分析

4.1 鮮味物質來源

鮮味物質主要來源于一些優質氨基酸,包括天冬氨酸、谷氨酸和核苷酸等,給醬油帶來了獨有的鮮味特色。醬油中含有的極少量的鮮味肽能夠顯著增強其鮮味值,其肽鏈分子結構中還含有微量的天冬氨酸、谷氨酸等,也可以顯著提高醬油及菜肴的鮮度和滋味,例如總量高達770 mg/L的焦谷氨酰二肽。醬油發酵過程中,在多種微生物和酶的綜合作用下,同樣會產生鮮味物質,如鳥苷酸(GMP)、肌苷酸(IMP)等。目前醬油生產過程中,會添加谷氨酸鈉(MSG)、呈味核苷酸(IMP+GMP,一般稱為I+G)等,呈現出更加明顯的鮮味[35]。MSG通常和呈味核苷酸I+G等混合使用,可以將鮮味提高幾倍甚至10倍。

4.2 咸味物質來源

醬油的咸味主要來源于其釀造加工過程中加入的食用鹽,食鹽是醬油釀造過程中重要的原料之一,不但可以改善醬油的口感,提高醬油的品質,還能有效抑制雜菌的生長。雖然醬油中的氨基酸、有機酸、糖類物質等能有效地調節醬油自身的咸味[36] ,但是過量攝入食鹽會影響健康,因此,必須嚴格控制食鹽用量。如何在保證醬油品質、安全的情況下有效降低食鹽用量將是未來的研究熱點。

4.3 甜味物質來源

醬油的甜味物質主要來源于以下幾個方面[37]:醬油原料分子中對淀粉、葡萄糖類等多種大分子糖類原料發生的淀粉水解化作用,生成麥芽糖、葡萄糖、木糖等,呈現出強烈的甜味;蛋白質原料經分解后形成的一些甜味氨基酸,包括絲氨酸、蘇氨酸、甘氨酸、丙氨酸等;甘油類也帶有一點兒甜味,因為醬油發酵的過程中,由大豆等油脂物質中的脂肪酶水解產生脂肪酸和甘油;最后,醬油成品處理過程中,為了保證更豐富而鮮甜的口感,會添加一些蔗糖或甜味劑,直接提高了甜度。

4.4 酸味物質來源

醬油酸味物質中的有機酸來源于微生物發酵過程中產生的酸性代謝有機產物,如乳酸、乙酸、檸檬酸、酒石酸等,以及通過氧化酶進行氧化降解作用生成的酸性化合物。適當的酸味可使醬油擁有柔和、綿長的滋味。當總酸濃度小于或約小于1.0 g/dL時,醬油酸味不突出,總酸濃度大于2.0 g/dL時,會呈現出較大的酸味,直接影響了醬油品質[38]。

4.5 苦味物質來源

醬油苦味物質主要來源于有苦味肽類功能的氨基酸,包括酪氨酸、亮氨酸、甲硫氨酸、精氨酸等,含疏水性物質的苦味氨基酸單體或與其殘基結合而組成蛋白質的苦味多肽,醬油發酵過程中通過美拉德反應產生的不易分解的含硫化合物,以及大豆異黃酮和酚類物質等。另外,食鹽中微量的氯化鎂、硫酸鈉等也是苦味物質的來源之一。醬油本身的苦味一般比較寡淡,而輕微的苦味可以帶來口感上的層次感和醇厚感。但是如果苦味過于明顯,將降低醬油的口感和品質[39]。因此,在醬油釀造過程中要盡可能消除苦味物質。

5 總結與展望

國內外對醬油呈味物質的研究結果表明,通過現代儀器對醬油進行相應的檢測分析,已經對醬油呈味組分有了一些深入的了解與認識,可以將其分為鮮味、酸味、甜味、苦味、咸味,而其來源主要是釀造過程中形成的一些氨基酸、肽類等代謝產物,以及原料或添加物本身的呈味物質。

展望未來,如何提升醬油的呈味品質,首先在選料、配料比例方面要做到嚴謹細致,選擇合適的米曲霉菌種進行多菌種結合發酵,降低食鹽的使用量,延長發酵時間,綜合協調、科學配制以改善發酵醬油的風味。本文對近年來國內外相關研究進行了梳理與總結,以期為提升我國醬油產品質量提供新的思路。

參考文獻:

[1]PANNARAT S, NUTTAWEE N, WONNOP V G, et al. Application of lactic acid bacteria and yeasts as starter cultures for reduced-salt soy sauce (moromi) fermentation[J].LWT-Food Science and Technology,2017,78:181-188.

[2]國家質量技術監督局.釀造醬油:GB/T 18186—2000[S].北京:中國標準出版社,2000.

[3]FENG Y Z, SU G W, ZHAO H F, et al. Characterisation of aroma profiles of commercial soy sauce by odour activity value and omission test[J].Food Chemistry,2015,167:220-228.

[4]HANIFAH N L, KOJI W, TAKAYOSHI A, et al. Chemical and sensory characteristics of low molecular weight fractions obtained from three types of Japanese soy sauce (shoyu)-koikuchi, tamari and shiro shoyu[J].Food Chemistry,2005,100(4):1669-1677.

[5]ZHAO G Z, DING L L, YAO Y P, et al. Extracellular proteome analysis and flavor formation during soy sauce fermentation[J].Frontiers in Microbiology,2018,9:1872.

[6]王亞威,王鴻.高鹽稀態醬油混合菌種制曲發酵工藝的研究[J].中國調味品,2011,36(11):51-54.

[7]田子薇.固稀發酵法醬油釀造工藝的優化研究[D].天津:天津科技大學,2019.

[8]耿娜.醬油多菌種混合發酵工藝探究[D].長沙:湖南農業大學,2016.

[9]譚戈,徐晴元,郭麗瓊,等.釀造醬油微生物多樣性及風味物質研究進展[J].中國調味品,2021,46(6):160-163,179.

[10]張婧,邵懿,陳瀟,等.國內外醬油法規標準對比及分析[J].中國食品衛生雜志,2020,32(1):93-98.

[11]趙佳豪,周韜,劉爽,等.中日兩國醬油香味與滋味差異[J].食品與發酵工業,2020,46(17):232-236.

[12]馬永強,鄧倩,范洪臣,等.高效液相色譜法測定發酵液中有機酸的優化研究[J].中國調味品,2019,44(10):18-25.

[13]陳杰,趙瑩,韓舜羽,等.17種市售廣式醬油中風味物質的檢測分析[J].中國釀造,2021,40(12):165-170.

[14]李露芳,蘇國萬,張佳男,等.基于電子舌技術的醬油分析識別研究[J].中國食品學報,2020,20(9):265-274.

[15]楊曉璇.基于GC-IMS和UPLC-MS/MS代謝組學技術分析不同醬油和食醋中的差異[D].濟南:山東師范大學,2020.

[16]汪卓,陳楚銳,許立鏘,等.pH值對醬油中呈味肽種類和呈味特性的影響[J].食品科學,2021,42(2):60-65.

[17]馮云子,周婷,吳偉宇,等.醬油風味與功能性成分研究進展[J].食品科學技術學報,2021,39(4):14-28.

[18]鄧岳,楊陽,梁麗靜,等.傳統工藝釀造醬油微生物多樣性與風味研究[J].中國調味品,2021,46(3):104-108.

[19]馮云子,崔春,高獻禮,等.中式醬油與日式醬油非揮發性成分的比較[J].食品與發酵工業,2010,36(7):62-66.

[20]HANIFAH N L, KENSAKU T, MASAAKI Y. Evaluation of peptide contribution to the intense umami taste of Japanese soy sauces[J].Journal of Food Science,2006,71(3):277-283.

[21]馮志強,周芳梅,黃永連,等.全自動氨基酸分析儀鑒別不同種類醬油中氨基酸的分析研究[J].中國食品添加劑,2013(5):198-205.

[22]范霞,陳榮順.5種市售釀造醬油風味物質及氨基酸含量分析[J].中國調味品,2019,44(10):144-148,153.

[23]童星,彭勃.醬油的風味物質及其研究進展[J].中國調味品,2018,43(10):195-200.

[24]THOMAS P H, MARION E F. Salt taste inhibition by cathodal current[J].Brain Research Bulletin,2009,80(3):107-115.

[25]REINHARD J. Taste: Invertebrates[M]//Encyclopedia of Animal Behavior. Oxford: Academic Press,2010:379-385.

[26]KONG Y, ZHANG L L, ZHANG Y Y, et al. Evaluation of non-volatile taste components in commercial soy sauces[J].International Jourmal of Food Properties,2018,21(1):1854-1866.

[27]LEE S M, SEO B C, KIM Y. Volatile compounds in fermented and acid-hydrolyzed soy sauces[J].Journal of Food Science,2010,71(3):146-156.

[28]STEVENSON D E, OFMAN D J, MORGAN K R, et al. Protease-catalyzed condensation of peptides as a potential means to reduce the bitter taste of hydrophobic peptides found in protein hydrolysates[J].Enzyme and Microbial Technology,1998,22(2):100-110.

[29]張鳳英,胡繼紅,劉延嶺,等.氣相色譜-質譜對天然釀造醬油與配制醬油香氣成分的分析比較[J].中國調味品,2019,44(7):133-137.

[30]KIM Y, KIM E Y, SON H J, et al. Identification of a key umami-active fraction in modernized Korean soy sauce and the impact thereof on bitter-masking[J].Food Chemistry,2017,233:256-262.

[31]吳娜,顧賽麒,陶寧萍,等.鮮味物質間的相互作用研究進展[J].食品工業科技,2014,35(10):389-392,400.

[32]墨淑敏,梁立娜,蔡亞岐,等.高效陰離子交換色譜-電化學法測定醬油中的氨基酸[J].分析試驗室,2006(5):36-39.

[33]SHIGA K, YAMAMOTO S, NAKAJIMA A, et al. Metabolic profiling approach to explore compounds related to the umami intensity of soy sauce[J].Joumal of Agricultural and Food Chemistry,2014,62(29):7317-7322.

[34]IWATSUKI K, NORMURA M, SHIBATA A, et al.Generation and characterization of T1R2-LacZ knock-in mouse[J].Biochemical and Biophysical Research Communications,2010,402(3):495-499.

[35]林耀盛,劉學銘,于豐璽,等.30種醬油中基本成分和呈味核苷酸的高效液相色譜法分析研究[J].中國調味品,2012,37(10):69-73.

[36]張宗舟,張揚.醬油低鹽固態發酵工藝的微生物區系研究[J].中國釀造,2006(10):23-26.

[37]李露芳.電子舌技術在醬油滋味評價中的應用研究[D].廣州:華南理工大學,2019.

[38]呂東津,梁姚順,宋小焱.醬油的色、香、味[J].中國調味品,2004(7):7-9,18.

[39]袁爾東,常博,陳志鋒,等.釀造醬油儲藏期間呈味分子變化研究[J].中國調味品,2019,44(4):1-5,10.