字里拾“遺” 這些以地域命名的項目 你都了解嗎?

郯、嵊、婺、硤,這些非遺項目名稱里面的字,你是否會覺得有些陌生,不知道讀音或意思?

郯

▲讀【tán】

地名,在中國山東省。

非遺項目:傳統玩具(郯tán 城木旋玩具)

項目序號:1321

項目編號:Ⅶ -117

公布時間:2014( 第四批)

類別:傳統美術

所屬地區:山東省

類型:新增項目

申報地區或單位:山東省郯城縣

保護單位:郯城縣文化館

郯城木旋玩具,俗稱“耍貨”,因其大多數部件在旋床上旋制而得名,是由樊埝村村民創造,供兒童玩耍的一種集民間繪畫、手工技藝為一體的造型藝術,它以豐富的色彩、夸張的紋飾、簡潔的造型,體現北方農村人們古樸的審美情感、美好的生活祈愿和純樸的價值觀念。主要產自山東省郯城縣港上鎮樊埝村。

郯城木旋玩具在造型、圖案、色彩和表現主題上,都體現了魯南農村文化氣質和特色,是鄉風民俗的自然塑形。如虎頭棒槌的虎頭圖案,寓意可以辟邪,表達農村人們對虎的崇拜和敬畏;高低棒人,以墨勾線,用墨打底,強調墨線的筋骨作用,頭可搖動,各具神態,體現了民間藝人高超的藝術才華,具有很大的民俗研究價值、藝術保護價值和文化開拓價值。幾百年來,樊埝村及其周圍村居的人們,通過制作和銷售玩具,改善了生活,傳播了文化,為無數的兒童帶來了歡樂、啟迪了心智,影響遍布魯、蘇、豫、晉及河北省的南部。

嵊

▲讀【shèng】

嵊州、嵊泗,地名,都在浙江。

非遺項目:嵊shèng 州竹編

項目序號:350

項目編號:Ⅶ -51

公布時間:2006( 第一批)

類別:傳統美術

所屬地區:浙江省

類型:新增項目

申報地區或單位:浙江省嵊州市

保護單位:嵊州市文化館(嵊州市非物質文化遺產保護中心)

嵊州地處浙江東部,曹娥江上游,四明山西麓,竹資源豐富,且劈篾性能好,適宜發展竹編工藝。嵊州竹編遍布全市產竹區,上規模的有嵊州市區、蒼巖、長樂、崇仁、黃浙、通源、石璜、甘霖等地。

嵊州竹編始于兩千多年前的戰國時期,至漢晉時工藝已臻精細,明清兩代編結水平進一步提高,竹編成為民間必不可少的生活用品。清光緒年間,嵊州出現竹編作坊,以編制挈籃、考籃、香籃、食籃、食籃、鞋籃等細篾竹編器皿為主。1949 年后,竹編藝人合作辦場,創立了嵊縣(州)篾業產銷工場,1954 年改為嵊縣(州)竹器生產合作社;1959 年改名工藝竹編廠,被譽為“中外竹編第一家”。

嵊州竹編有籃、盤、罐、盒、瓶、屏風、動物、人物、建筑物、家具、燈具、器具等12 個大類,七千余個花色品種。其制作工藝較為復雜,一般要經過設計、造型、制模、估料、加工竹絲篾片、防蛀防霉、染色、編織、雕花配件、裝配、油漆等工序,僅竹絲篾片工藝就有鋸竹、卷竹、剖竹、開間、劈篾、劈絲、抽篾、刮絲、刮篾等步驟,編織技法更有一百多種。嵊州竹編有竹編模擬動物、漂白、花筋、藍胎漆四個特色品種,代表作有《六和塔》《岳飛》《蘇武牧羊》《昭陵六駿》等。竹編《九獅舞繡球》陳列在人民大會堂浙江廳,深受好評;竹編《滄海還珠》作為浙江省人民政府贈給澳門特區新政府的禮品,引來一片贊譽之聲。

嵊州竹編以編織精巧、工藝繁多、花色豐富著稱。編織方法粗細并存。細者能在一寸長度內編進150 根竹絲,精巧細膩,薄如羽翼;粗者能充分利用竹材的彈性,巧插靈編,粗獷豪放,工致質樸。嵊州竹編歷史悠久,文化底蘊深厚,除具有極高的實用價值和藝術價值外,還為研究竹編生產歷史和江南農村的民俗民情提供了重要的考察線索。

婺

▲讀【wù】

1. 二十八宿中的女宿。

2. 指婺州(舊州名,州治在今浙江金華):~劇。

非遺項目:徽州三雕(婺wù 源三雕)

項目序號:336

項目編號:Ⅶ -37

公布時間:2006( 第一批)

類別:傳統美術

所屬地區:江西省

類型:新增項目

申報地區或單位:江西省婺源縣

保護單位:婺源縣文化研究所

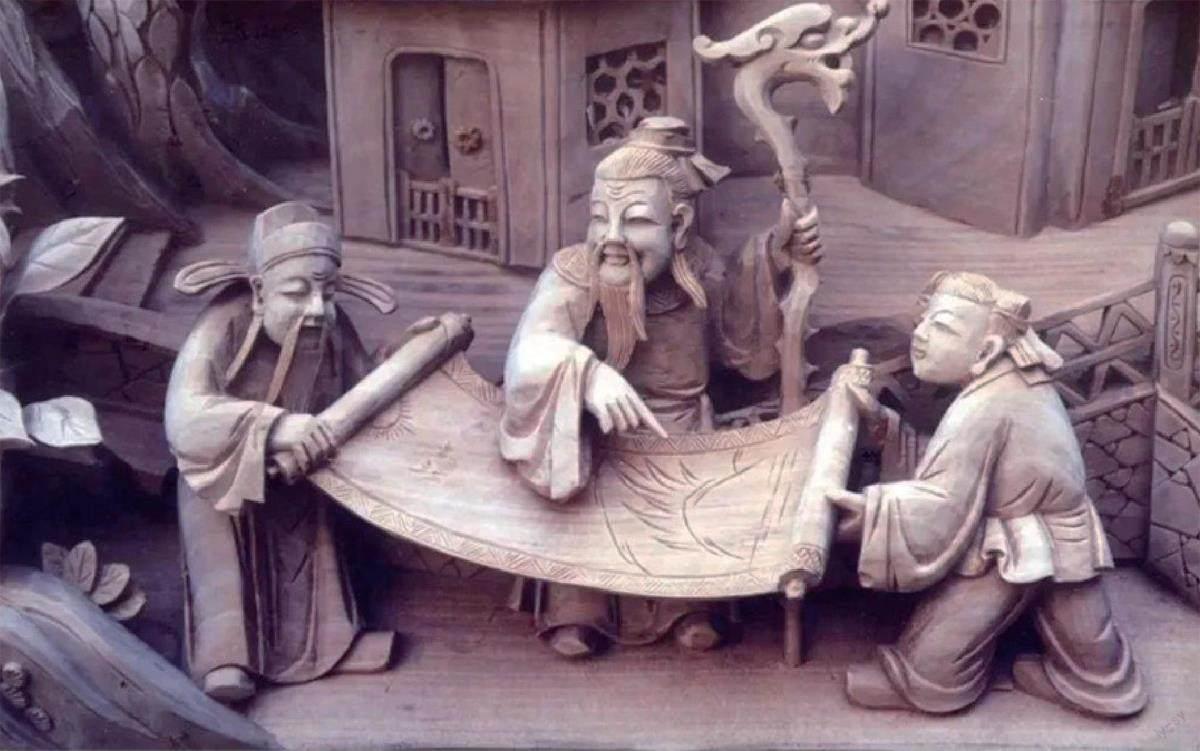

古代徽州轄地包括今天的安徽省黃山市和江西省婺源縣。“徽州三雕”是古代徽州地區流傳的木雕、磚雕和石雕三種工藝的統稱,它們均為古代徽州地區明清建筑的裝飾性雕刻,具有濃厚的地方文化色彩。

徽州古建筑以民居、官宅、宗祠、廟宇、廊橋、牌坊為主,無論建筑部件還是家居設備都具有很強的地域風格,十分注重雕刻裝飾。一般多在房子的月梁、額枋、斗拱、雀替、梁駝(俗稱元寶)、平盤頭、榫飾、鉤掛、隔扇門窗格心、裙板、絳環板、蓮花門、窗格、窗欄板、欄桿、軒頂、樓沿護板、掛絡等部位以木雕進行裝飾,而房內陳設的家具如床、榻、椅、柜、桌、梳妝架、案幾等的上面也都有精美的木雕。磚雕主要裝飾于民居的門樓、門罩等部位;石雕則主要用作祠堂的石欄板,民居門墻的礎石、漏窗及石牌坊的裝飾。“徽州三雕”與建筑整體配合得極為嚴密穩妥,其布局之工、結構之巧、裝飾之美、營造之精、內涵之深,令人嘆為觀止。無論是木雕、磚雕還是石雕,都將浮雕、透雕、圓雕、線刻等多種技法并用,從中可看出漢唐以來我國建筑裝飾雕刻藝術的傳承脈絡,同時也反映出徽州文化中其他藝術門類如新安畫派、徽派版畫、徽派篆刻、徽州硯雕、墨模雕刻等藝術樣式對徽州建筑裝飾雕刻風格的影響。

“徽州三雕”的制作程序因材料、工具和技法的不同而有差異。如磚雕的制作程序包括修磚、放樣、打坯、出細、打磨、修補等,傳統工具主要有木炭棒、鑿、磚刨、撬、木槌、磨石、砂布、弓鋸、棕刷、牽鉆等;木雕的制作程序包括取料、放樣、打粗坯、打中坯、打細坯、打磨、揩油上漆等環節,傳統工具主要有小斧頭、硬木錘、鑿、雕刀、鋼絲鋸、磨石、砂布等;石雕的制作程序包括石料加工、起稿、打荒、打糙、掏挖空當、打細等環節,傳統工具主要有鏨子、楔、扁鏨、刻刀、錘、斧、剁斧、哈子、剁子、磨頭等。

“婺源三雕”雖附屬于徽派建筑,但它冶美學、力學、數學、歷史學、生態學于一爐,具有深刻的文化內涵和極高的藝術價值。

非遺項目:婺wù 劇

項目序號:711

項目編號:Ⅳ -110

公布時間:2008( 第二批)

類別:傳統戲劇

所屬地區:浙江省

類型:新增項目

申報地區或單位:浙江省金華市

保護單位:浙江婺劇藝術研究院(浙江婺劇團)

非遺項目:婺wù 劇

項目序號:711

項目編號:Ⅳ -110

公布時間:2008( 第二批)

類別:傳統戲劇

所屬地區:浙江省

類型:新增項目

申報地區或單位:浙江省江山市

保護單位:江山婺劇研究院

婺劇是我國古老的戲曲劇種,俗稱“金華戲”,至今約有四百多年的歷史。婺劇有傳統劇目五百多種,其唱腔音樂體系具有綜合性的特點,其中包括高腔、昆曲、亂彈、徽調、灘簧和時調等多種聲腔。婺劇在行頭與化裝體制上也有自身特點,臉譜、服裝和道具都相當獨特。文戲武做、武戲文做是婺劇表演的主要特色,堪稱一絕。

非遺項目:綠茶制作技藝(婺wù 源綠茶制作技藝)

項目序號:931

項目編號:Ⅷ -148

公布時間:2014(第四批)

類別:傳統技藝

所屬地區:江西省

類型:擴展項目

申報地區或單位:江西省婺源縣

保護單位:婺源縣非物質文化遺產保護中心

婺源制茶歷史悠久,素有“唐載茶經,宋稱絕品,明清入貢,中外馳名”之美譽。唐代茶圣陸羽所著《茶經》即有“歙州茶生于婺源山谷”的記載。《宋史· 食貨》中,婺源茶被列為全國六種絕品名茶之一。明清時期,婺源茶受到朝廷贊賞,一直被列為貢品。至清乾隆間,婺源茶葉被列為中國外貿出口的主要物資之一。

婺源綠茶具有香高色翠、湯青葉綠、味濃耐泡的特點,有“頭泡香,二泡濃,三泡味不減,四泡味亦醇”之稱。

婺源綠茶,春分前后開園,制作工序主要有: 采摘→攤片→殺青→揉捻→解塊→烘坯→做形(初干)→烘干(提香)。

婺源綠茶制作分芽茶與葉茶,采摘時芽茶按單芽或一芽一葉,葉茶按一芽二葉或一芽三葉標準。殺青時,葉茶鍋溫較芽茶高,炒制手法高揚高拋,動作幅度較大。揉捻時,葉茶殺青之后無需攤涼即可揉捻,所謂“老茶熱揉”,手法以單把揉為主。烘坯時不宜失水過多,手感松爽為度,否則很難成型。炒坯,即初干并造型的工序。鍋溫以手探稍有灼燙感即可。此后還需進行“低溫長烚(xiá)”,將成型的茶二鍋合一再炒(方言稱“烚”)。

硤

▲讀【xiá】

~石,地名,在浙江省海寧。

非遺項目:燈彩(硤xiá 石燈彩)

項目序號:349

項目編號:Ⅶ -50

公布時間:2006( 第一批)

類別:傳統美術

所屬地區:浙江省

類型:新增項目

申報地區或單位:浙江省海寧市

保護單位:海寧市文化館(海寧市非物質文化遺產保護中心)

硤石燈彩主要流傳于浙江省海寧市硤石鎮。早在唐僖宗乾符年間(874—879 年),硤石燈彩即已譽滿江南,南宋時,被列為朝廷貢品。清代乾隆年間,硤石形成了演燈、順燈、斗燈的盛況,下東街的“塔燈”、橫港橋的“凌云閣”、橫頭的“梅亭”等燈會層出不窮。19 世紀末至20 世紀初,硤石民間制燈、迎燈盛行,燈彩的制作工藝和造型形態亦有較大突破,出現了“龍舟”“采蓮船”等品種。

硤石燈彩以針剌花紋出名,制品工細絢麗,玲瓏剔透。燈體以宣紙、竹篾、鉛絲為主要材料,有畫、拗、刻、扎、針刺、裱、糊、結等八大制作技法,制成后以燈映畫,能顯出形象逼真、惟妙惟肖的立體畫面。

硤石燈彩在傳統技藝的基礎上,不斷加以改進和創新,形成座燈、提燈、壁燈、掛燈和禮品燈五大品種,觀賞和收藏價值進一步提升。