色彩光色實驗在設計教學與設計實踐中應用研究

陳堯祥 宋立民

關鍵詞:設計教學 光色實驗 色散實驗 混色實驗 顏色匹配實驗

引言

隨著計算機等數字技術的發展和在設計領域的廣泛應用,設計實踐的媒介發生了較大變化,從原本依托于紙筆、顏料等物質媒介轉變為依托Photoshop等以二進制代碼為基礎的非物質計算機軟件。設計媒介的轉變帶來的是知識與認知的改變。例如,計算機軟件中色彩顯示和調節所依托的RGB數值是在模擬色光對人眼刺激強度的基礎上形成的色彩標定系統,其中涉及與顏料等物色截然不同的光色知識與原理。因此,對于設計師各方面的知識儲備,尤其是光色原理方面的色彩知識儲備提出了新的要求,這一改變已經成為設計學科中色彩教學探討的新方向。

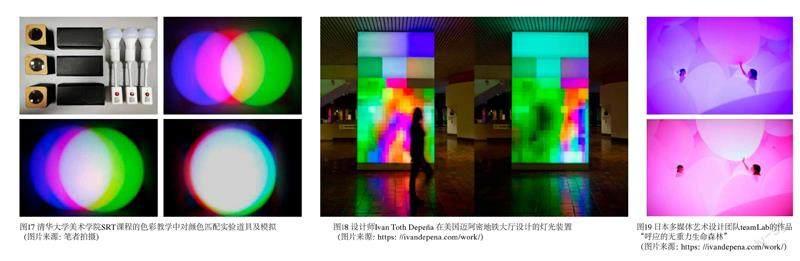

然而,目前中國設計學科的色彩教學仍然以20世紀70年代末、80年代初從中國香港、日本傳入的“色彩構成”為主要教學內容[1],傳授以物色原理為基礎的色彩知識,而對于當代所需的光色原理和知識涉及較少。同時,在色彩原理的傳授方式上,多通過色立體、色卡等現成的色彩教具,以講授式或填鴨式的灌輸為主,導致學生們既對色彩形成及色彩混合背后的原理缺乏直觀的理解與認識,又無法很好地理解當前計算機軟件中色彩系統的工作機制,只能依靠感覺或簡單的色彩知識在設計實踐中不斷試錯。因此,在設計學科的色彩教學中引入揭示光色原理的色彩實驗是非常必要的。實驗本身所具有的可操作性和結果的直觀性能令學生在參與過程中親身體會色彩原理,理解色彩的由來過程,并激發自主探索精神,從而更好地將色彩原理應用于之后的設計實踐中。在具體的教學實踐中,本研究團隊在清華大學美術學院開設的SRT課程《室內設計中的材料、色彩、質感(CMT)研究》中對此進行了教學實踐應用。在該SRT課程中,由研究生實際還原了棱鏡色散實驗、轉盤混色實驗等多個色彩研究歷史上重要的光色原理實驗,令參與的學生們在直觀的視覺感受和實際操作體驗中了解并掌握相關的色彩原理與知識(圖1)。

本文通過梳理色彩發展史中三個標志性光色實驗——棱鏡色散實驗、轉盤混色實驗及顏色匹配實驗——的實驗過程,結合其在藝術設計領域的實際應用,探討設計學科色彩教學中引入光色實驗的重要意義。

一、棱鏡色散實驗及在設計實踐中的應用

“色散”一詞本為光學名詞,指的是復色光分解為單色光而形成光譜的現象,而棱鏡色散實驗則是借助棱鏡令太陽光發生色散現象。在色彩發展史上,艾薩克·牛頓(Isaac Newton)在勒內·笛卡爾(René Descartes)、羅伯特·波義耳(Robert Boyle)等前人實驗[2]的基礎上(圖2、3),于1666年通過棱鏡色散實驗最終揭示了色彩的物質來源。

(一)實驗過程與設計教學

牛頓將實驗過程記錄于他的第一篇光學文章——《顏色》(TheOf Colors)[3]之中。他首先令陽光穿過窗戶上的一個孔洞(k),并將三棱鏡靠近孔洞放置,光線穿過棱鏡時發生折射現象,而后投射到另一側的墻壁,形成具有紅、橙、黃、綠、藍、紫的彩色光帶rstv(圖4)。不同顏色的出現令牛頓推測自然光中包含色彩信息要素,且它們在棱鏡中的折射程度不盡相同,從而形成色彩的分離現象。為此,他在1672年發表于倫敦皇家學會的文章《關于光和顏色的新理論》[4]中,通過改進上述實驗,對其推測進行了驗證,從而進一步揭示了光與色彩的關系(圖5)。

在前述的清華大學美術學院SRT課程的色彩教學中,本研究團隊根據牛頓對棱鏡色散實驗的描述,借助LED手電筒、兩個三棱鏡、帶有光縫的不透明立方體盒子以及白板對其進行了模擬與還原。其中,以LED手電筒的人工光源代替自然光,通過帶有光縫的立方體盒子模擬窗戶上的空洞,形成狹窄的光束,并按照棱鏡色散實驗中光線的入射角度擺放手電筒與三棱鏡,以此在白板上形成彩虹般的色散現象(圖6)。

棱鏡色彩實驗揭示了光與色彩的關系,指明了自然光中包含豐富的色彩信息且白光是可以分解的。

(二)設計實踐中的應用:自然光成為色彩設計的重要手段

對設計實踐而言,該實驗及其結論能令設計師們意識到在進行色彩設計時不僅可以依靠顏料、涂料等物色,還可以借助自然光的色彩特性形成豐富的光色變化,以此令光成為色彩設計的表現手段。在建筑和室內設計領域中,設計師Peter Erskine直接將棱鏡色散實驗的裝置經過放大改良后遷移到美國洛杉磯警察局的公共照明設計中。其中,屋頂的定日鏡(太陽能跟蹤鏡)和縱向的鏡面管道捕捉、反射并向下傳輸太陽光,而后借助棱鏡令太陽光發生色散現象,以此在既有的建筑室內空間中形成多彩、飽和的光譜色光斑。在降低人為干預和能源消耗的基礎上,為空間營造神圣、絢麗的氛圍,令因受到創傷而來到警察局的人們獲得身心的治愈和內心的平靜(圖7)。設計師Christopher Janney則在美國邁阿密國際機場的一個廊橋中使用多種顏色的有色玻璃作為外立面設計的主要材質,以此對自然光中的色彩信息進行過濾,從而在室內空間中形成夢幻絢麗的色彩效果,為旅客創造愉悅的身心體驗(圖8)。加拿大兒童與家庭研究中心的立面設計使用相同的手法在建筑立面上形成多彩的光塊,為單調的混凝土立面帶來層次和變化(圖9)。另外,在產品設計領域,設計師Taehwan Kim在家具產品“光之座椅”(light chair)的設計中,以新興的高分子材料二向色薄膜作為椅面材質,利用材料本身對光線的折射、反射與散射,令椅面在不同觀察視角或光線條件下呈現微妙的色彩變化(圖10)。綜上所述,棱鏡色散實驗對光與色彩關系的揭示啟發設計師將自然光作為色彩設計的重要手段,從而擴展了設計的思考方式和表現效果。

二、轉盤混色實驗及在設計實踐中的應用

轉盤混色實驗是指19世紀英國著名物理學家、數學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(James Clerk Maxwell)在楊—赫爾姆霍茲三色視覺原理[5]的基礎上進行的驗證實驗。楊—赫爾姆霍茲三色視覺原理由英國物理學家托馬斯·揚(Tomas Yong)和德國物理學家赫爾曼·赫姆霍爾茲(Hermann von Helmholtz)共同完善,其認為人眼視網膜上具有三種視錐細胞,分別對紅、綠、藍三種顏色波長的光線較為敏感,并能在大腦視覺控制區域內混合形成所有光譜色。麥克斯韋以此為理論基礎,利用顏色轉盤研究色彩的混合。

(一)實驗過程與設計教學

在該實驗中,麥克斯韋首先將一個木質轉盤劃分為100份,以實現對顏色面積的定量調節,而后將大小不同的兩種彩色圓盤置于其上,內側的小圓盤是所需匹配的顏色樣本,外側的大圓盤則以紅、綠、藍三種顏色為主。在實驗時,通過調節各色面積形成不同數量的原色組合。通過旋轉轉盤,觀察其與顏色樣本的匹配程度。若內外顏色達到一致,則混色成功。另外,他還在內側圓盤上添加不同數量的黑色,以消除色彩亮度不同導致的色彩差異(圖11)。麥克斯韋通過該實驗確定了計算某種顏色所需三原色數量的色彩方程式,并繪制了一個能展示所有色彩的顏色三角形[6](圖12)。

在清華大學美術學院SRT課程的色彩教學中,本研究團隊以若干大小不同的彩色圓盤、木制支架和電機電池組構成實驗道具以模擬還原麥克斯韋進行的轉盤混色實驗。其中較大的圓盤以朱紅、群青、粉綠三色為主,較小的圓盤為匹配顏色和黑色。在電機的轉動下令內外兩個圓盤旋轉,從而呈現顏色混合后的色彩效果(圖13)。

轉盤混色實驗證實了所有光譜色都可以由紅、綠、藍三種原色合成,同時也證明了人眼和大腦在色彩形成中的重要作用,即視網膜上的視錐細胞在接收到光學信號后,將其傳輸到大腦視覺區域加工處理,最終形成色彩感覺。

(二)設計實踐中的應用:視覺系統在色彩設計效果中的介入

對于設計實踐而言,該實驗啟示設計師們將視覺系統混合色光的生理機制納入色彩設計的思考范疇。換句話說,設計中色彩的最終呈現并非一定需要形成或混合成某種特定的顏色,還可通過不同顏色色塊的并置或疊加,借助空間的距離或物體的旋轉,使其反射的色光刺激視覺系統并在大腦中完成混合,形成新的色彩感覺。這種理念早在19世紀已被印象派畫家應用于繪畫領域。他們開創了“點彩”畫法,即令無數個純色色點并置于畫布上。當觀察者從遠處觀看時,在空間距離的作用下,并置的多彩色點在人眼中混合形成新的色彩視覺感受,且色彩更為明亮鮮艷。在設計領域,目前也有越來越多設計師將該混色模式引入設計實踐中,以建筑設計領域為例,許多建筑通過馬賽克式的色塊對建筑立面進行裝飾,令建筑立面形成遠近不同的色彩效果。如荷蘭烏得勒支大學學生宿舍樓的外立面由紅、橙、綠、黑、白、灰等多種色彩的鋁板網格構成(圖14)。當人們從遠距離觀看建筑時,人的視覺系統捕捉多色鋁板反射的光線并對其進行混色處理,以此令紛繁復雜的多彩馬賽克網格形成相對統一的灰色立面;而當人們走進建筑時,多彩的單一色塊又會各自獨立,形成豐富且充滿變化的色彩組合,以此象征來自世界各地且性格各異的年輕學生。在該建筑立面色彩設計中,設計師將轉盤混色實驗中揭示的混色生理機制應用于設計實踐,令人們的視覺系統參與到設計作品的色彩呈現過程之中,從視覺上增強了建筑與人之間的互動與聯系。

三、顏色匹配實驗及在設計實踐中的應用

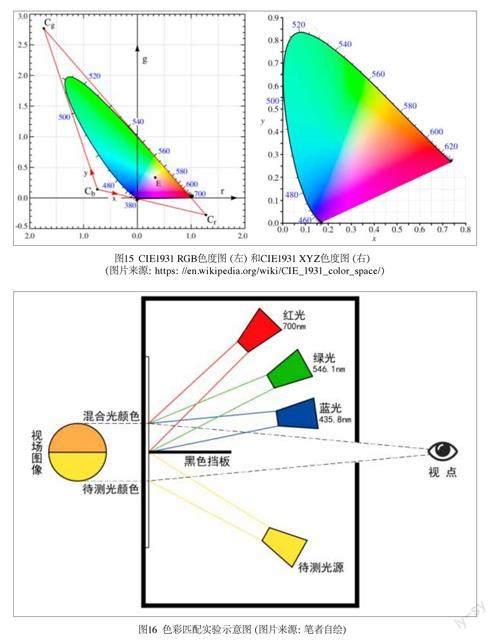

顏色匹配指的是將兩種顏色調節到視覺感受相同的方法[7],顏色匹配實驗在這里主要是指通過三原色光的數字化控制實現與待測色光的匹配過程。20世紀20年代,科學家威廉·大衛·萊特(WilliamDavid Wright)和約翰·吉爾德(John Guild)通過該實驗分別獲得匹配光譜色所需三原色光的三刺激值。1931年,國際照明委員會(簡稱為CIE)綜合兩人的實驗結果與數據,先后建立起兩種標準色度系統,即CIE1931 RGB色度系統和CIE1931 XYZ色度系統[7](圖15),令色彩研究進入數值化、精準化時期。

(一)實驗過程與設計教學

在該實驗中,首先通過一個黑色隔板將白色屏幕分割成兩個區域。在隔板一側,通過單色儀分離出不同的光譜單色光斑,并保持其固定不變,在另一邊則用紅、綠、藍三種原色光進行混合,生成新的光斑,每種原色光可以通過亮度調節對色光的強度進行控制,以此獲得不同顏色,并使其與光譜單色光斑進行對比。當兩部分顏色合二為一時,說明待測色光與混合色光實現匹配(圖16)。

在清華大學美術學院SRT課程的色彩教學中,本研究團隊分別以三盞可調節光色及亮度的LED燈和三個帶有凸透鏡的光筒構成實驗道具,以模擬顏色匹配實驗。在該教學中主要以匹配白光為實驗目的,三盞LED燈分別呈現紅、綠、藍三色,并通過移動終端對各色亮度進行調節,最終在亮度分別為60%(紅色)、90%(綠色)、40%(藍色)時,與白光較為匹配(圖17)。

顏色匹配實驗與CIE色度圖的形成令RGB色光混合規律的研究進入數值化、精準化時期,色彩的最終面貌可以通過R、G、B數值快速便捷地預測與控制。

(二)設計實踐中的應用:色彩設計的數字化控制與調節

對設計實踐而言,顏色匹配實驗為設計師通過數字化的方式進行色彩設計奠定理論基礎。隨著計算機、互聯網、人工智能等先進信息技術的發展,在以新媒體藝術設計為代表的信息藝術設計中,色彩間的迅速切換主要依靠計算機編程系統控制,因此色彩的數字化將成為新時期設計實踐中的普遍現象。比如,設計師Ivan Toth Depe?a在美國邁阿密地鐵大廳設計的燈光裝置(圖18)中,通過數字編程的方式控制每個LED燈的運轉和顏色變化。當路人經過燈光裝置時,其上的紅外攝像機會捕捉人體形象,由編程系統進行抽象化的色塊處理,并在裝置的顯示面上呈現色彩的變化。在此過程中,燈光的色彩轉化成R、G、B數值形式,由計算機編程系統控制與調節,從而完成色彩的生成和變化。再比如,日本多媒體藝術設計團隊teamLab在其多媒體藝術設計作品“呼應的無重力生命森林”(Weightless Forestof Resonating Life)中,將LED燈和接收沖擊信號的芯片感受器置于空間中的若干球體內部,通過編程由計算機控制。當球體受到沖擊時,芯片感受器的信號令計算機編程系統對LED燈中R、G、B的數值進行調節,從而形成球體光色的變化,并通過互聯網的連接令周圍球體的顏色亦隨之發生相應變化(圖19)。綜上所述,顏色匹配實驗對色彩數字化、數值化的研究為信息藝術設計、交互設計、虛擬環境設計等依靠計算機系統制作并通過聲、光、電設備呈現的數字化設計類型的發展奠定基礎。

結論

本文涉及的三個標志性光色實驗在色彩發展史中是環環相扣、相輔相成的。他們分別揭示了色彩的物質來源、視覺系統的生理機制在色彩混合中的作用,以及色彩的數字化發展方向,推動人們對色彩的認知向縱深方向發展。對于設計學科而言,上述三個光色實驗對設計教學和設計實踐具有以下三點重要意義。

第一,意識到自然光是色彩設計的重要手段。棱鏡色散實驗不僅令設計師或設計專業學生理解色彩的物質來源,了解色彩形成與光的關系,同時還啟發他們運用自然光進行色彩設計,從而打破依靠顏料、涂料等物色進行設計的局限,拓展設計的思路與手段。

第二,意識到視覺系統在色彩設計呈現中的調節作用。轉盤混色實驗能令設計師或設計專業學生了解色彩與生理的關系,即色彩是人眼和大腦在光的刺激下形成的認知感受。其能對不同的色彩信息進行處理,從而混合形成新的色彩感受,以此啟發他們在設計上將視覺系統納入色彩設計呈現的考慮范疇中,借助空間的距離或物體的旋轉,令不同并置或疊加的色塊,通過人的視覺系統混合形成新的色彩感受,而非需要形成或混合成某種特定的顏色。

第三,意識到色彩設計的數字化控制與調節。顏色匹配實驗不僅能使設計師或設計專業學生直觀地感受與理解RGB顏色系統與混色規律,構建以CIE 1931色度圖為代表的光色顏色空間概念,還能令他們體會色彩數字化的過程,從而在設計實踐過程中更好地借助數字藝術軟件工具或計算機語言實現對色彩的控制、調節與管理。