冠心病患者短期內兩次應用對比劑誘導急性腎損傷臨床特點及年齡影響

王兆豐, 趙 巍, 孫瑩瑩, 李美岑, 孫 蕾, 劉海偉

北部戰區總醫院 心血管內科,遼寧 沈陽 110016

隨著冠心病(coronary artery disease,CAD)介入診斷和治療手段的迅速發展,對比劑在冠狀動脈造影(coronary angiography,CAG)及經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)術中廣泛應用,對比劑所致的急性腎損害(contrast induced acute kidney injury,CI-AKI)也越來越受到重視。全球平均有23%~46%的CAD患者發展為慢性腎病(chronic kidney disease,CKD)或終末期腎病,這是導致住院期間病死率增加的主要原因[1]。應用對比劑后可發展為對比劑腎病(contrast-induced nephropathy,CIN)或CI-AKI。CIN在一般人群中的發病率約為3.3%[2],而在有嚴重心臟或腎疾病史的患者中,CIN的發病率可高達20%~50%[3]。有研究報道,年齡、腎功能受損、應用對比劑的量、脫水、糖尿病和冠狀動脈粥樣硬化嚴重程度等為CI-AKI的危險因素[4]。臨床上有許多患者由于完全血運重建、延遲PCI等原因需要進行反復多次對比劑應用,但關于不同年齡的CAD患者短期內兩次使用對比劑的相關研究報道較少見。本研究旨在評估不同年齡的CAD患者,住院期間30 d內兩次使用對比劑后CI-AKI的臨床特點及遠期預后。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析自2010年1月至2015年1月于北部戰區總醫院心血管內科接受過CAG或PCI的23 444例CAD患者的臨床資料,并篩選其中具有完整隨訪資料的30 d內兩次應用對比劑的559例CAD患者為研究對象。納入標準:(1)年齡≥45歲;(2)入院時被診斷為CAD;(3)行CAG發現多支血管病變,且短期內(時間<30 d)需分次行PCI治療。排除標準:(1)對比劑過敏;(2)1個月內有活動性出血史或消化道潰瘍活動期;(3)2個月內有外傷史或行外科大手術;(4)處于惡病質狀態,因疾病預計壽命<1年。按照年齡將患者分為A組(年齡≥75歲,n=83)、B組(年齡60~74歲,n=254)及C組(年齡45~59歲,n=222)。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 資料收集 記錄入選患者的年齡、性別、個人疾病史等相關資料。所有入選患者均行血細胞分析、肝腎功能、離子、心肌酶等實驗室檢查。根據情況酌情給予利尿劑、β受體阻滯劑及血管緊張素轉換酶抑制劑(angiotensin-converting enzyme inhibitors,ACEI)或血管緊張素受體拮抗劑(angiotensin receptor blockers,ARB)等。

1.3 CAG及PCI方案 所有患者首選經橈動脈途徑入路,若橈動脈迂曲、畸形,不適宜完成CAG或PCI時改用股動脈入路。對比劑種類選擇由術者決定:(1)低滲對比劑碘佛醇、碘普羅胺;(2)等滲對比劑碘克沙醇。

1.4 研究終點 研究終點為分次PCI圍術期CI-AKI發生,隨訪期間全因死亡,以及主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)。

1.5 相關定義及診斷標準 (1)對比劑誘導的急性腎損傷:使用對比劑48~72 h內,血清肌酐(serum creatinine,Scr)值較基線升高0.5 mg/dl(44.2 μmol/L)或相對比例升高>25%[5]。(2)全因死亡:除外有明確的臨床和病理學依據,否則所有的死亡均認為是全因死亡。(3)MACE包括心源性死亡、支架內血栓形成、再發心肌梗死、支架內再狹窄。

1.6 隨訪 出院患者由相關人員負責,通過門診就診、電話、微信等方式進行隨訪,為期12個月,并記錄隨訪內容和臨床終點事件的發生情況。

2 結果

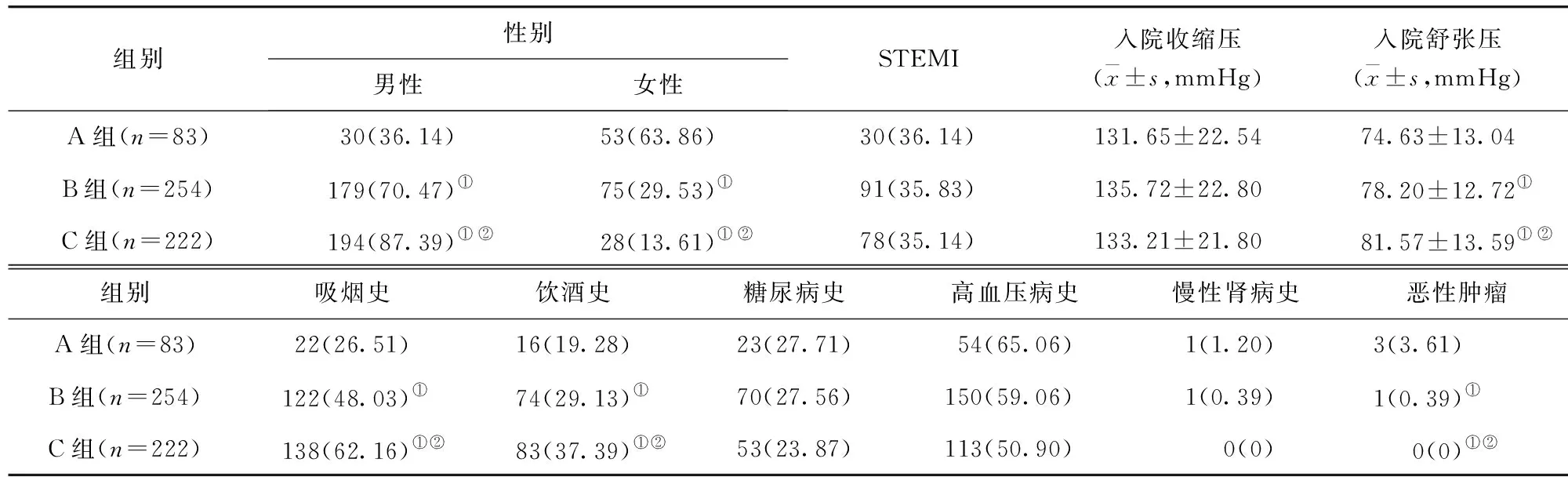

2.1 臨床基線資料比較 3組患者的入院舒張壓,以及性別、吸煙史、飲酒史、惡性腫瘤患者比例比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 臨床基線資料比較/例(百分率/%)

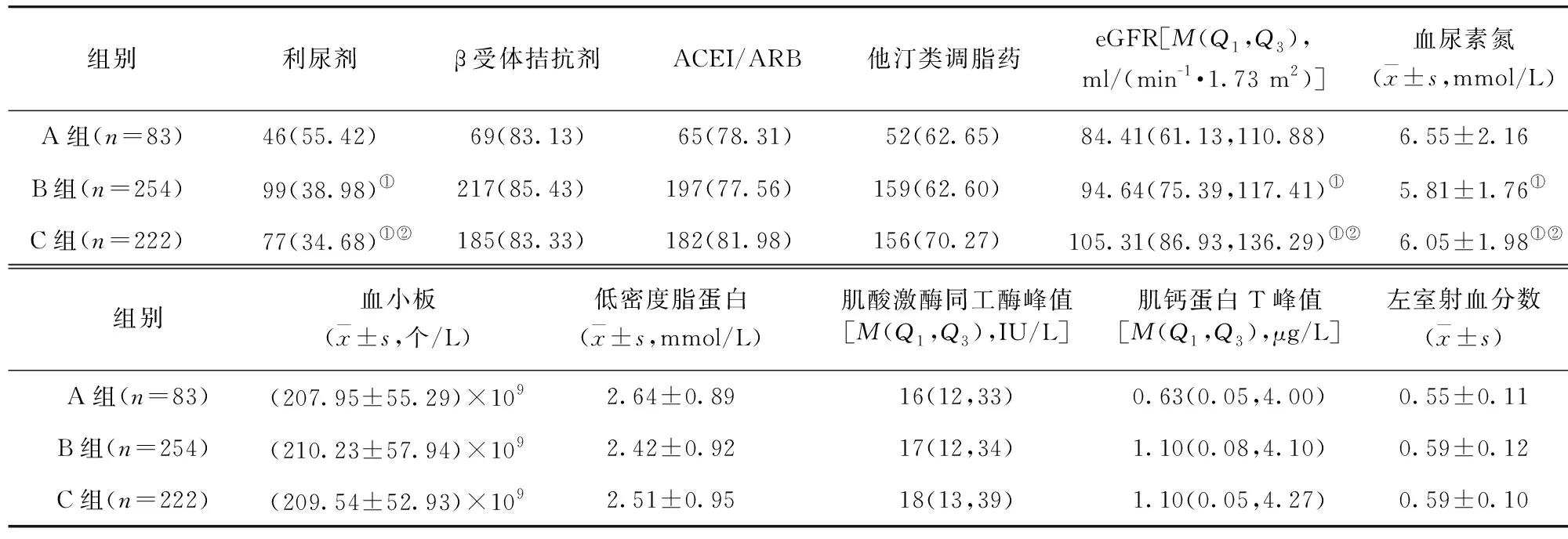

2.2 住院期間藥物使用及實驗室檢查結果比較 3組患者的利尿劑使用比例,以及估測腎小球濾過率(esti mated glomerularfiltrationrate,eGFR)、血尿素氮水平比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 住院期間藥物使用及實驗室檢查結果比較/例(百分率/%)

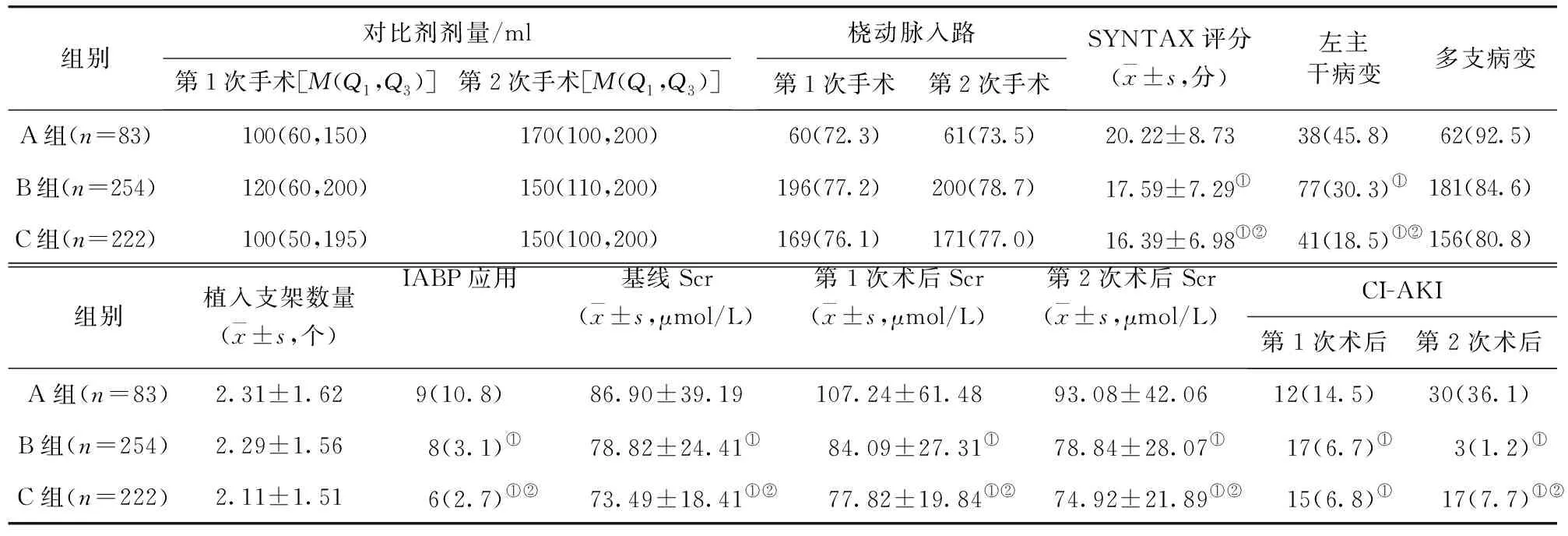

2.3 手術情況比較 3組患者的SYNTAX評分、左主干病變、主動脈內球囊反搏(intra-aortic ballon pump,IABP)、基線Scr、第1次術后Scr、第2次術后Scr及第2次術后CI-AKI發生率比較,差異均有統計學意義(P<0.05);且A組第1次術后CI-AKI發生率高于B組、C組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 3組住院期間手術及圍術期CI-AKI發生情況比較/例(百分率/%)

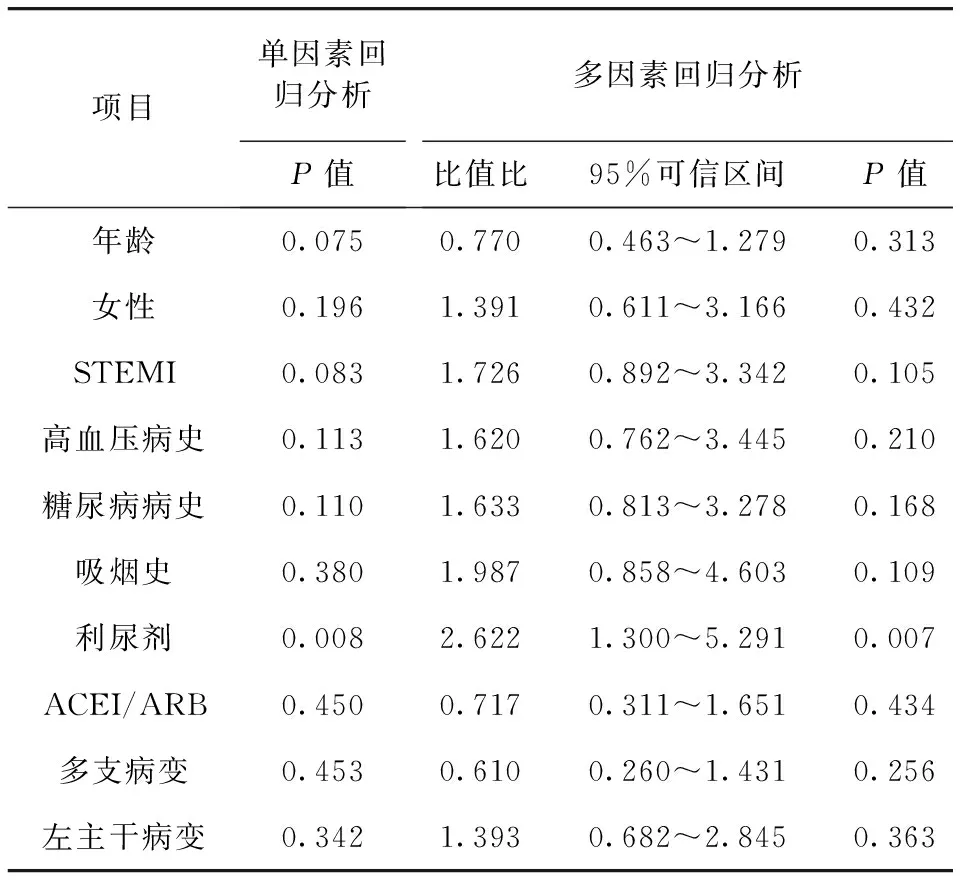

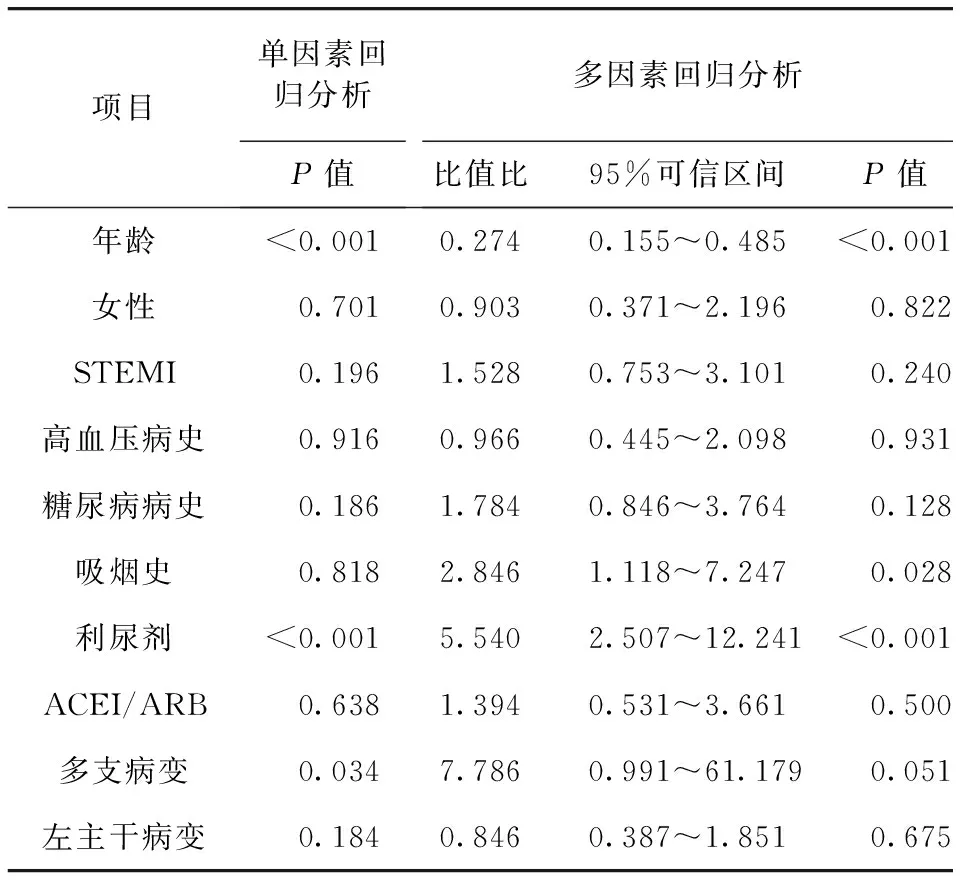

2.4 對比劑誘導的急性腎損傷相關因素回歸分析 Logistic回歸分析結果顯示,第1次術后利尿劑(P=0.008)是發生CI-AKI的獨立相關危險因素,且其與CI-AKI發生具有獨立相關性。見表4。年齡(P<0.001)及利尿劑(P<0.001)是第2次術后發生CI-AKI的獨立相關危險因素,且年齡、利尿劑與CI-AKI發生具有獨立相關性。見表5。

表4 第1次術后CI-AKI發病相關危險因素

表5 第2次術后CI-AKI發病相關危險因素

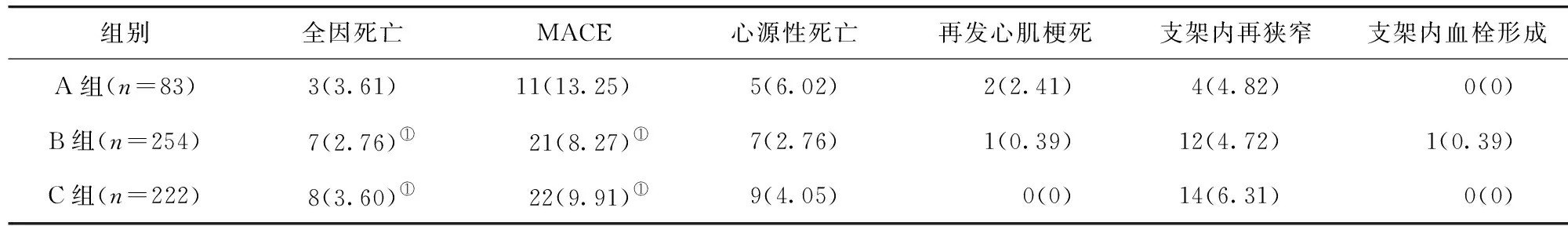

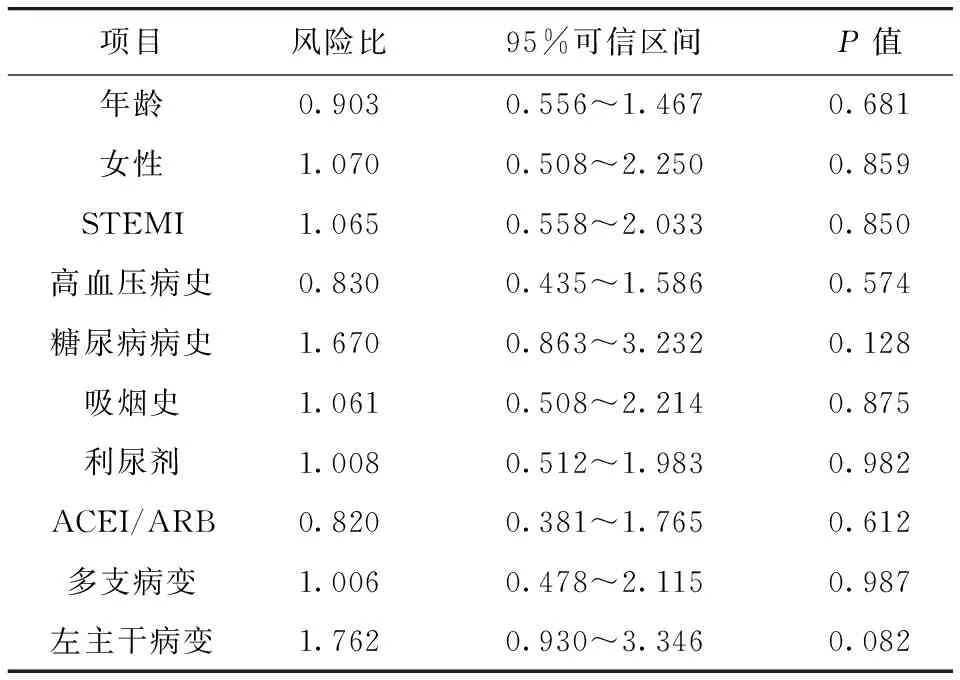

2.5 隨訪期間臨床終點事件比較 B組與C組隨訪期間終點事件發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但A組全因死亡及MACE發生率均高于B組及C組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表6。對影響終點事件的相關因素進行COX多因素分析發現,均無獨立相關性(P>0.05)。見表7。

表6 隨訪期間臨床終點事件比較/例(百分率/%)

表7 MACE相關危險因素COX回歸分析結果

3 討論

有研究報道,CI-AKI是引起醫院獲得性腎衰竭相關危險因素中僅次于腎灌注不足和腎毒性藥物的第三大常見原因,約占全部患者的11%,CI-AKI病死率約為14%[6]。CI-AKI與CAD患者PCI術后發生臨床不良事件密切相關,可導致患者住院費用增加,住院時間延長,病死率、主要心臟不良事件發生率明顯升高[7]。

本研究結果顯示,第1次、第2次應用對比劑后,A組CI-AKI發生率均明顯高于B組及C組;年齡是第2次術后發生CI-AKI的獨立相關危險因素,并且年齡與CI-AKI發生具有獨立相關性。既往一項研究結果證實,年齡是發生CI-AKI的危險因素[8],該結論與本研究結果相同,即年齡會影響CI-AKI的發生。本研究結果還發現,A組女性比例高于男性。Stacul等[9]研究發現,女性CI-AKI發生率明顯高于男性(P<0.001)。考慮其原因可能是女性患者體表面積小,其腎小球數量也少,接觸對比劑后eGFR下降的更加明顯[10]。

本研究中,A組基礎腎功能較差,其eGFR更低,血尿素氮及Scr水平更高。這種較差的腎功能也相應的導致第1次及第2次術后Scr值明顯增高,最終導致CI-AKI發生率的上升。考慮其原因可能為:(1)短期內兩次使用對比劑,使腎血流動力學改變,導致腎缺血,尤其是腎髓質的缺血缺氧是發生CI-AKI的重要因素[11]。一方面,對比劑導致了滲透性利尿,加劇腎的負擔。另一方面,腎血管擴張,腎血流增加(持續20 min),隨后出現腎血管痙攣收縮(時間在4 h左右,甚至更長),引起血流重新分配,導致腎髓質缺血。(2)對比劑的直接毒性作用,通過產生的氧自由基引起腎小管的損傷[12]。(3)腎素-血管緊張素-醛固酮系統,使內皮素、腺苷、一氧化氮及前列腺素等比例的失衡導致了腎血管的收縮[14]。

本研究結果顯示,A組具有更復雜的冠狀動脈情況,SYNTAX評分更高,左主干病變患者及多支病變患者比例更高。James等[16]研究報道,CAG或PCI中使用對比劑用量或接觸時間長短會影響CI-AKI的發生,使用過多的對比劑與CI-AKI發生率呈正性相關,每應用20 ml對比劑,CI-AKI發生的風險幾乎增加1倍。分析其原因可能是由于年齡的增長,患者冠狀動脈粥樣硬化加重,使其具有更嚴重的冠狀動脈狹窄、更多的靶血管數量,以及更加危險的病變位置,從而獲得了更高的冠狀動脈評分,這種復雜的冠狀動脈情況使手術難度增加,進而應用更多的對比劑。

此外,本研究還發現,在住院期間用藥情況方面,A組利尿劑應用比例更高,且利尿劑是第1、2次術后發生CI-AKI的獨立相關危險因素,且其均與CI-AKI發生具有獨立相關性。Solomon等[15]研究中發現,圍術期應用利尿劑使CI-AKI發生率升高,這與本研究結果相同。分析其原因可能是利尿劑會導致24 h Scr濃度顯著升高[13],可能引起全身或腎血流動力學的改變,加劇了對比劑本身所產生的影響。

同時,本研究還發現,B組與C組隨訪期間終點事件發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但A組全因死亡及MACE發生率均高于B組及C組,差異有統計學意義(P<0.05);且經過年齡等因素校正后發現,年齡不是發生MACE事件的獨立危險因素。有研究報道,CI-AKI的重要危險因素包括年齡(年齡>70歲)、急診PCI、高血壓病史、心肌梗死病史、糖尿病史等,并調整各種基線特征后顯示年齡是發生CI-AKI及遠期MACE事件的危險因素[5]。這與本研究結果存在差異,可能導致的原因是該研究人群與本研究人群相比,具有更差的基礎腎功能,或因地域不同,飲食習慣、生活環境及冠心病發病年齡存在差異。

綜上所述,對于短期(30 d)內兩次接觸對比劑的不同年齡冠心病患者,年齡是第2次PCI術后發生CI-AKI的獨立危險因素,且高齡(年齡≥75歲)患者CI-AKI的發生率更高。并且,在高齡的基礎上分析其臨床特點發現,女性、較差的腎功能、復雜的冠狀動脈情況可能是導致其高發病率的原因。同時,利尿劑也是發生CI-AKI的獨立危險因素,因其可增加CI-AKI的發生率,在圍術期利尿劑的使用上更應謹慎。本研究雖未得出年齡是遠期MACE的危險因素,但需要注意的是,高齡患者更易發生冠狀動脈多支病變且有更高的冠狀動脈評分,因而,其接受多次造影甚至介入治療的概率更高,當然,接觸對比劑的次數和劑量也會相應增大。同時,高齡患者的全因死亡及MACE發生率更高。