接受美學視角下評析元散曲翻譯

牛苗苗

【摘要】 接受美學觀念將研究重心從作者和作品轉移到讀者,確立了讀者的中心地位。在接受美學理論關照下進行詩歌翻譯時,譯者承擔讀者和譯者雙重身份,應充分考慮譯文讀者的審美經驗和審美期待,把握恰當的審美距離,再現與原詩歌相近的召喚結構,實現原作生命力的延續及譯本的美學價值。本文從接受美學角度對《天凈沙·秋》的英譯本進行分析,并嘗試總結優秀譯本保存或復現詩歌召喚結構的翻譯策略。

【關鍵詞】接受美學;元曲翻譯;期待視野;召喚結構

【中圖分類號】H315 ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)04-0099-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.04.031

一、接受美學的期待視野和召喚結構理論

漢斯·羅伯特·姚斯(Hans Robert Jauss)是接受美學的奠基人和重要代表之一,創新提出“期待視野”這一術語。他認為文學作品是“在其他藝術形式以及日常生活經驗的背景之下”被人們接受和評價的(姚斯、霍拉勃,1987:350)。讀者在進行閱讀文學作品之前的意識并非空白的,讀者頭腦中原先存在的生活經驗、審美情趣、文學素養等積累綜合塑造了讀者對文學作品的審美感覺和欣賞水平,在具體閱讀時成為讀者的審美期待,這就是讀者的“期待視野”。“期待視野”決定了讀者對作品價值評價具有主觀性,讀者通過自身的理解衡量作品的價值,從文本中發掘作品的意義,并結合自己的審美經驗創造出新的意義。“接受美學”理論體系的建立,將讀者的接受作為文學作品傳達過程中的重要環節,確立了讀者的中心地位。因此,在接受美學理論關照下進行詩歌翻譯時,譯者承擔讀者和譯者雙重身份,應充分考慮譯文讀者的接受水平和審美期待,發揮主觀能動性進行再創作,讓譯文讀者能夠體會到原文的內涵與意義。

與姚斯同期的沃爾夫岡·伊瑟爾(Wolfgang Iser)提出了文本的“召喚結構”這一概念,指的是文學作品中的“意義空白”和“未定性”在召喚讀者“調動自身的種種內在儲備對文本進行再創造”(伊瑟爾,1988:22)。讀者審美期待的主體作用具有歷史局限性,不能脫離社會背景,仍應以文本為前提。文本的“未定性”決定其是一個未完成的“召喚性”結構,即文本通過自身的“空白”和“未定性”實現與讀者的交流與合作,讀者借助“期待視野”完善文本的“空白”。詩歌講究言有盡而意無窮,其中的“留白”相比其他文學體裁具有更多的不確定性,需要期待視野各異的讀者去體會、填補、揭示。因此,在翻譯詩歌時,既要準確翻譯文本,又要充分重視“空白”,以便讀者真正體會到中國詩歌文化的精髓。

二、元散曲《天凈沙·秋》賞析

天凈沙·秋

白樸

孤村落日殘霞,輕煙老樹寒鴉,一點飛鴻影下。青山綠水,白草紅葉黃花。

元散曲是中國詩歌發展到元代的產物,是繼詩、詞之后興起的新詩體,代表了元代詩歌創作的最高成就。基于元代獨特的歷史文化,元散曲風格多樣,思想內容豐富。就其風格而言,元散曲主要分為豪放派和清麗派,后期又融入南戲元素,使元散曲展現出新的面貌;從內容上來看,元散曲或反映社會現實、揭露黑暗,或感嘆世道艱難、向往田園,或囿于閨怨、歌頌愛情,或沉迷美景、描寫秀色山河;從其形式來看,散曲擁有靈活多變的句式,不局限于傳統詩詞對仗的形式,少則一兩字,多則幾十字。且語言風格或典雅或通俗,以俗為美,方言俗語更是比比皆是,充滿了濃厚的生活氣息。相比于以往詩詞的華麗辭藻,散曲多用鋪陳直白的手法,將作者所思所感所見抒發出來。散曲的興起打破了傳統的詩詞結構,加之內容多與戲曲雜劇的結合,使作者通過這種特殊的詩歌體裁將自己的情感意趣發揮得淋漓盡致。

《天凈沙·秋》全文共5句28字,通過十二種意象,由遠及近地描繪了一幅動靜結合、明暗相襯的秋景圖。前兩句描繪了秋季的蕭瑟凄涼:夕陽西下,殘霞余暉灑落在孤零零的小村莊,炊煙緩慢升起,幾只歸巢的寒鴉靜靜地站立在老樹枝頭。第三句打破畫面的寧靜:一只大雁倏地飛過天空。后兩句筆鋒一轉,描繪了一幅色彩鮮艷明亮的秋日山水風景圖:青山靜靜、綠水悠悠,白草綿綿,紅葉片片,黃花朵朵。該曲修辭方式為典型的列錦修辭,《修辭通鑒》中將列錦定義為:“列錦即將幾個名詞或名詞性詞組排列起來構成句子,句子沒有謂語成分,卻能表達復雜的思想感情,多角度地描繪事物。”列錦修辭在中國古典詩詞中十分常見,通過名詞或名詞性詞組排列的方式給讀者留下許多想象空間,放大了文本的不確定性。讀者可以根據自己的思考、聯想形成獨特的理解,從而達到作品與讀者的交互,形成獨特的審美感受。

三、接受美學視角下《天凈沙·秋》英譯本分析

在《天凈沙·秋》這首散曲中,文學空白構成的意境是形成美學召喚結構的關鍵因素。因此在接受美學理論指導下進行翻譯時,我們應該關注譯本是否成功地將原詩的文學空白保留或再現,從而對譯文讀者形成與原詩相似的召喚結構。在欣賞《天凈沙·秋》這首散曲時,部分讀者認為作者單純寫景;大多數讀者認為一切景語皆情語,將其視作借景抒懷的作品;而一些研究過白樸生平的讀者讀出了作者的隱逸嘆世之意,人言言殊。為了更好地進行美學和詩學跨文化的轉換, 譯者需要從意境著手, 賞析作者繪秋之意, 體會散曲中寄寓的意境美, 在解讀的過程中融入自己的期待視野。但同時,在翻譯過程中仍需充分考慮到目的語讀者的“期待視野”,讓譯文讀者也能體會到原語讀者所能感受到的詩歌的召喚結構,進而融入自身的期待視野形成一次完整的審美活動。

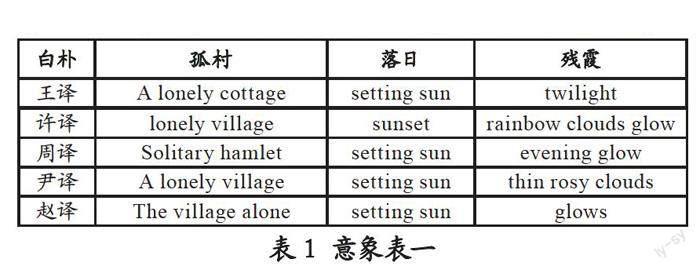

本文從意象表達、語言特征、音韻修辭三個方面對王宏印、許淵沖、周方珠、尹紹東、趙彥春的五種英譯本進行分析。

(一)意象表達

詩歌通過具體的意象來承載情感和思想。意象是客觀物象經作者主體通過主觀創作而形成的藝術形象,寄托了作者的主觀情思。多個意象通過作者的組合融匯生成了圍繞主題的無限想象空間,從而構成意境。關于意象與意境的關系,袁行霈先生曾提出“意象是融入了主觀情意的客觀物象,或者是借客觀物象表現出來的主觀情意。”而“意境是指作者的主觀情意與客觀物境互相交融而形成的藝術境界”。唐劉禹錫在《董氏武陵集紀》中提出“境生于象外”,解釋了意象與意境的辯證關系,即意象是意境賴以生存的基礎,意境是意象的升華。因此,做好詩歌翻譯,準確傳達詩歌的意象是基礎。

白樸的《天凈沙·秋》蘊含了12個個體意象,分別是“孤村”“落日”“殘霞”“輕煙”“老樹”“寒鴉”“飛鴻”“青山”“綠水”“白草”“紅葉”“黃花”,意象雖簡單,但卻給讀者留下無限的空白,讓譯者和讀者通過自己的期待視野去品味聯想,進而體會該曲的意蘊。前兩句的意象“孤村”“落日”“殘霞”“輕煙”“老樹”“寒鴉”描繪秋日蕭瑟之景,烘托凄寒的氛圍。然而后兩句“青山”“綠水”“白草”“紅葉”“黃花”這幾個意象用明亮的色彩描繪了一幅活潑的秋景,使畫面變得鮮亮明朗。這兩組意象的變化,表現了作者積極樂觀的處世態度。其中“一點飛鴻影下”作為全曲唯一的動態意象,連接了兩組靜態意象,使作者描繪的秋景圖生動起來,描繪了一幅活潑明亮的秋景圖。

“孤村落日殘霞”描繪了一幅遠景圖畫,五篇譯文對意象“孤村”的翻譯各不相同。“孤”字的譯文分別是lonely、solitary和alone,接受美學理論中的“召喚結構”旨在利用文學“空白”和“未定因素”召喚讀者“調動自身的種種內在儲備對文本進行再創造”,lonely和solitary為“孤村”填補了作者的孤獨感,其實是譯者作為讀者的“期待視野”,作為譯文反而有平白添加語義意象之嫌,污染了一部分文學空白。晚霞是秋天常見一景,而“殘霞”這一意象道出了“夕陽無限好,只是近黃昏”般的遺憾與殘缺美。尹邵東的譯文使用“rosy”一詞作為對應,與全文所要表達的感情不符,同時也會讓西方讀者產生意象表達上的歧義。趙彥春的譯文省略“殘霞”這一意象,用“sun glows”代替,使人產生聯想,自動將殘霞的景象補全。王宏印的譯文中使用“twilight”一詞既能表現風景的暮色將晚,又能影射時局的沒落,相較其他譯文更能契合漢語“殘霞”的意境美。

“輕煙老樹寒鴉”將畫面由遠拉近,描繪了作者眼前的鄉村之凄美。五篇譯文對“寒鴉”的理解各不相同。許淵沖的譯文最接近直譯,對原曲進行了字對字的翻譯。王宏印的譯文增添了“crying”一詞,周方珠的譯文使用“shivering”,對原文部分似有語義不忠實、平白添加語義意象之嫌。尹邵東和趙彥春的譯文分別使用“jackdaws”和“the raven crows”省譯了“寒”字的形容意義,將其作為鴉科鳥類的一種,不符合原文結構上的意義。有觀點認為,作為讀者,任何人都可以根據召喚結構去想象、去引申、去創造,但若作為譯文的作者,若繼續肆無忌憚地強加自我理解在譯文中,他們將會有意或無意地縮小和限制譯文讀者的想象空間,優秀的作家不會這么做,明智的譯者也會盡力避免這種現象(周方珠,2009:2)。由此可見,意象雖難譯但并非不可譯,譯者在翻譯時要打破機械翻譯的藩籬,找準文學“空白”和讀者“期待”的平衡點,磨練形神兼備的譯文。

(二)語言特征

周方珠譯本較為嚴格地按照原詩名詞疊加的組句模式進行語言學層面的對等轉換,所以更接近直譯,試圖使譯作再現原作的語言組成結構,從而使原作的文學空白得以保留,使譯文讀者得以在譯作留下的想象空間中像原作讀者那樣想象和延伸。許淵沖譯本最大的特點在于活用介詞,比如“over”“of”“in”等。這種方法不僅沒有污染文學空白,且運用介詞聯系各名詞成分,符合英語特點,使各意象的空間關系得以展現在讀者面前。他在譯詩時全面關照了詩詞翻譯中意象、意境再現的審美主題, 通過聯系多個意象的空間位置, 形成了遠超越于單個意象簡單疊加所形成的藝術效果。對比周方珠譯本,可以看到許的譯本雖然沒有嚴格直譯,但達成了比直譯效果還要好的效果,很好地保存了“召喚結構”。趙彥春的譯本中將動詞和形容詞后置,同樣產生留白效果,也契合英語的思維語言邏輯。尹邵東的譯本同周方珠的譯本有異曲同工之處,尹邵東將十二處意象直白的用相應的英文表現出來,不加修飾,雖然同樣保留了文學空白,但在用詞上使譯文對景物的描寫以及感情的表達多了許多不確定性和奇幻的色彩。此譯本大致將原文的留白保留,保留原曲的召喚結構,但對于西方讀者來說,可能存在無法通過簡單的意象堆砌來正確理解原曲當中蕭瑟之感的困難。

由于原曲在結構上使用了列錦的修辭手法,周方珠、尹邵東、趙彥春的譯文都采取了同樣的翻譯手法,保留了原文的結構特征,同時將列錦手法對讀者強大的“召喚力”和“留白”通過譯文進行了全面的展示。詩歌的意象、修辭、押韻等特征,正是區別于其他體裁的關鍵,也是中國傳統詩詞曲文化博大精深的表現。譯者在翻譯時保留原文結構特征,一方面保留了原文的形式美,另一方面了原文的“召喚力”,對翻譯技巧是極大的挑戰,也正是詩歌翻譯的難點與爭論點。筆者認為,列錦修辭作為白樸的《天凈沙·秋》中最重要的修辭手法,在翻譯時應當予以保留,將原文的形式美和意象美都展現給讀者,從而讓讀者“調動自身的種種內在儲備對文本進行再創造”,體會中國詩歌的美妙。

(三)音韻修辭

《禮記·樂記》中寫道“詩言其志也,歌詠其聲也”。元散曲作為元代詩歌的代表,讀起來朗朗上口,在音韻上別有風味。“韻的最大功用在把渙散的聲音聯絡貫穿起來,成為一個完整的曲調。”朱光潛( 1984: 175)。通過朗讀元曲時抑揚頓挫的節奏得以感受作者的風格和特色。在接受美學理論關照下進行詩歌翻譯時,也要把握原文的“音樂美”,通過節奏與音韻復現原文之美。

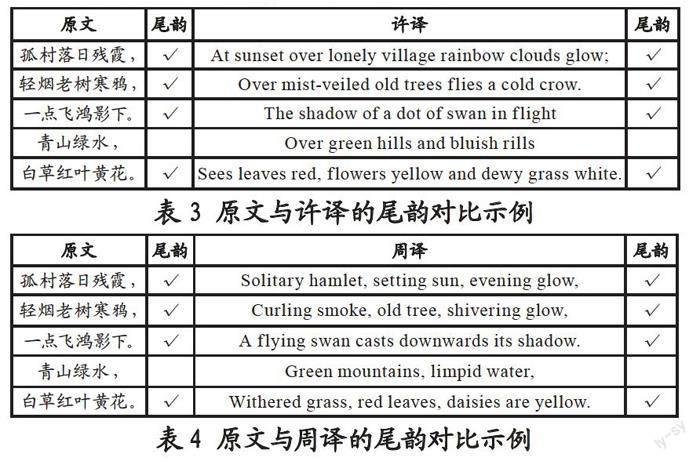

白樸的《天凈沙·秋》原文共五行,其中四行押尾韻a。表3中,許淵沖的譯文前兩句用“glow”“crow”,后三句用“flight”“white”,在保持譯文語義基礎上采用了不同的尾韻。表4中,周芳珠的譯本完全對應原文的韻律,“glow”“glow”“shadow”“yellow”分別作為一、二、三、五句的結尾,與原文一一對照,使譯文在音韻上貼近原本,更好地展現原文的“音樂美”。尹紹東和趙彥春的譯本在第一、二、三、五句的末尾都采用了復數形式,以“s”結尾,也展現出原文本的曲調押韻。韻律是詩歌藝術最大的特點之一,因此譯者在翻譯詩歌時,也要兼顧譯文的音韻修辭,使之更好傳達原文的韻味。

四、結語

在接受美學理論指導下進行詩歌翻譯時,要注意保留或再現本文的召喚結構。一個好的譯本不僅能夠忠誠保留語義,還應該能夠保留原作品的文學空白。但過度關照原作的文學空白的再現,會過度拉遠與讀者的閱讀距離,從而增加譯文讀者的理解難度。想要保留原詩作的召喚結構,并非對若干意象簡單直譯,然后疊加在一塊就能解決,而是應該了解到英漢語言文化差異,正視譯語讀者語言思維的不同,以達到最好的接受效果。在文學翻譯尤其是詩歌翻譯中,由于語言形式、背景文化、認知差異等不同的客觀存在,信息傳遞難免會有缺失,譯者無論采取何種翻譯策略都很難完全復原原本的召喚結構。但是,作為譯者仍要堅持做那西西弗斯,盡管可能永遠做不到完美,也要利用一切現有思想、理論、策略去成就一篇更好的譯作。再次遇到具有類似特征的詩歌翻譯,應認真揣摩原詩歌的“留給讀者的空間”, 給出合理的詮釋,同時選擇易被接受的譯文,將自己的審美素養與情趣化入與原作相近或相契的地步,而后為譯文讀者留下召喚結構,從而使譯文如原作一樣,意象互聯,意境悠遠,達到言有盡而意無窮的美學效果。

參考文獻

[1](德)姚斯,(美)RC.霍拉勃·接受美學與接受理論[M].周寧,金元浦譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987.

[2](德)伊瑟爾.審美過程研究[M].霍桂恒等譯.北京:中國人民大學出版社,1988.22.

[3]黃偉群,吳俊元.論伊塞爾的接受美學與中國意境學說之比較[J].集美大學學報(哲學社會科學版),2005,(03):47-52.

[4]周方珠.論元散曲翻譯中的模糊再現[J].安徽大學學報(哲學社會科學版),2008,(02):90-94.

[5]周方珠.列錦的審美認知及翻譯[J].宿州學院學報,2009,24(06):55-58.

[6]成偉鈞等.修辭通鑒[M].北京:中國青年出版社,1991:666.

[7]湯朝菊.從修辭論元散曲譯介——基于“[越調]天凈沙·秋思”的譯本分析[J].西安外國語大學學報,2016,24(03):115-121

[8]曾清.基于語料庫的中詩韻譯研究——以《毛澤東詩詞》為例[J].湖南第一師范學院學報,2021,21(05):120-124.

[9]文學武.朱光潛、梁宗岱詩學理論比較論[J].文學評論,2011,(06):114-122.