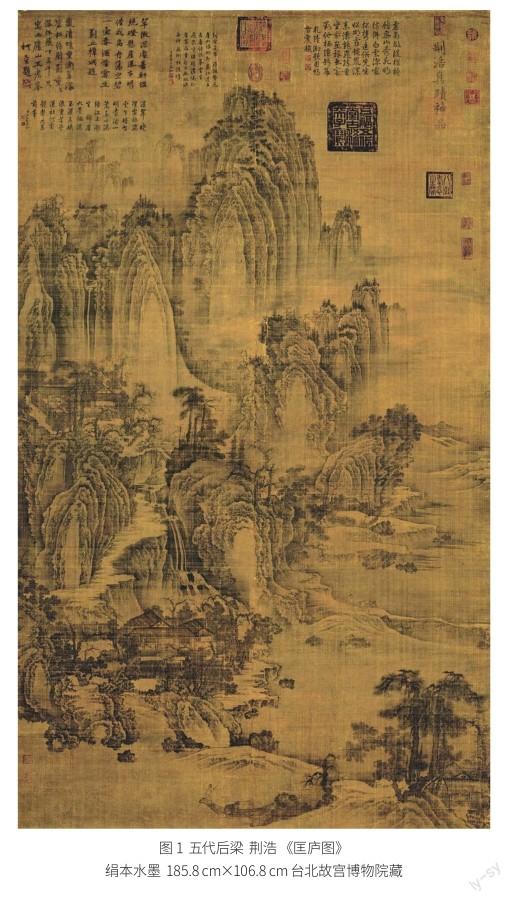

從五代畫家荊浩《匡廬圖》中探究歷史價值

摘要:《匡廬圖》不僅是一幅雄偉壯闊的北派山水畫,更是一幅富有生命力的藝術佳作。本文通過對五代畫家荊浩的著名代表作品《匡廬圖》的歷史研究,證明了水墨丹青的評價使山水畫發生了突破性的變革。荊浩在現實創作當中總結了自己的繪畫理論—《筆法記》,闡述了自己對繪畫藝術的見解和技法的創新,并在《匡廬圖》中體現了荊浩“圖真”的繪畫理念。同時荊浩以傳統的老莊“自然”思想來審視山水畫,強調追求物像的自然本真,在美學思想上作出了巨大的貢獻。

關鍵詞:荊浩;《匡廬圖》;北派山水;筆法記;美學思想

中國山水畫成形于魏晉南北朝時期,伴隨著文化的自覺、藝術美學的覺醒,中國山水畫逐步成了一門獨立的畫科。由于繪畫題材擴大,山水題材關注人文環境。首先,山水關注“存形”的問題。其次,關注“傳神”的問題。山水畫與人物畫相比,山水本身是無生命的,是無法被具體描繪出來的,對山川河流的夸張描繪在最早期反映的是一種崇拜心理。五代時期,無論是山水還是理論,具有較高成就的人物都應首選荊浩,其現存的代表作《匡廬圖》體現了北派山水的獨特風格,這標志著中國山水畫走向成熟。荊浩用藝術實踐總結了《筆法記》,提出了“六要”和“二病”的重要理念。同時《匡廬圖》既有生生不息的宇宙觀,又有道法自然的人生觀,被后代山水畫家奉為百代之圭臬,對中國美術史影響很大。

一、荊浩山水畫《匡廬圖》分析

(一)《匡廬圖》介紹

荊浩的《匡廬圖》在中國繪畫歷史中具有重要影響力。《匡廬圖》描繪的是我國北方地區氣派宏偉的山水特色。畫中全貌由下而上,由近至遠,可分為近景、中景、遠近三個部分。近景有濃郁的樹木,堅硬的山石還有依稀可見的小路,主峰直上云霄,產生一種強烈的視覺沖擊,因為其中有幾座高聳入云的山峰,山頂上的樹木枝干瘦勁,在挺拔高峭的山勢中呈現了一片生機盎然的景象。山石圓中帶方,用筆粗硬,筆法爽利,畫面整體更富有精神氣息。峻拔的山巒、清幽的村舍給人以一種縹緲之感。

(二)有筆有墨

山水畫中的筆墨結合是在北方山水畫派荊關董巨時期之后才得到完美展現。荊浩主要繼承了唐代王維的水墨畫法,對唐代山水畫在筆墨技法上進行了總結,從而主張筆墨并重。他本人認為吳道子有筆無墨的觀點,并認為項容用筆全無其骨。《匡廬圖》中大量采用淡墨暈染等技巧,畫面采用的筆墨手法并沒有像宋代那樣表現出完美的境界。哪怕只是中國水墨畫派山水畫的初期代表作品,其采用的繪畫手法和獨特繪畫藝術表現方式也十分值得研究。畫家荊浩通過皴擦紙筆,與大量的水墨相結合,以書法的用筆表現線條的變化,用濃淡干濕的筆墨表現山石和樹木的體積感,增強了筆墨的表現力。皴法是荊浩為中國山水畫作出的巨大貢獻。荊浩將吳道子的筆法和項容的筆墨合二為一,植根于中國畫不斷放大筆墨效應的審美取向。荊浩把筆墨放到同樣重要的位置,強調運筆的變化,要求筆觸富有變化并遵循自然規律。同時,荊浩提出繪畫的“四勢”,筆畫遒勁有力,起伏成實。所以他的作品“有筆有墨”。

(三)高山闊水,全景布局

《匡廬圖》采用的是以全景式布局為主的典型構圖方式,取景范圍廣闊,高聳的山峰以上升的趨勢矗立在眼前,群峰環抱,筆墨精潤,有水韻墨章之美。山川之間飛瀑直瀉,引流于江河之中。郭熙在《林泉高致》中解釋了全景布局的內涵。《匡廬圖》則反映了荊浩藝術的真實面貌,畫面中巨大的山石矗立于山腰間,小徑曲折迂回,通向山林深處。在縹緲的云氣圍繞下,近景的橋梁、林木以及屋舍再到遠處的高山翹石相映成趣,加上一些生動的點景,畫面生機盎然。內以淡墨層層皴擦,又以留白的方式體現山石的陰陽向背。在全景透視法的原理上能夠體現整幅山水畫的悠遠意境。太行山的美景與荊浩的忘我之意趣,反映了文人淡泊的思想。

二、北方畫派之祖——荊浩

北方畫派之祖——荊浩,他是佛像壁畫家,號洪谷子。荊浩同時對宋、元、明三代杰出的畫家給出了不同時代的歷史地位。構圖的章法設計方面,北方山水畫家不再像魏晉時期那樣刻畫人物背景,而是繼承了唐代青綠山水,但又沒有那么富麗堂皇,而是具有濃郁的生活氣息,體現了北方山川的磅礴、中正之氣,從而創立了以荊浩、關仝為代表的北派山水畫,并為后世三家山水奠定了基礎。到了宋代,北派山水進入全盛時期,出現了繼承者們。他們具有共同的特點,都追求崇高的藝術風格。北派山水畫發展主要經過了五個時代,第一個時期是以荊浩為開端的北派畫風的開創與全盛時期。在《匡廬圖》這幅山水作品中,雖然畫的是廬山,但仍然以太行山為基礎。這一派畫家聯合筆墨、構圖、意境,營造了情景交融的陰柔之美,所以作品畫面呈現了強大的生命力,帶給人真實感。

三、圖真

“圖真論”是荊浩對于山水所表達真實物象內在氣質精神的體現。早在秦漢時期,中國畫就已經明確提出了對“真”的要求,并有了求“真”的意識,具有代表性的理論家是道家老子和莊子。其次,“圖真論”對中國花鳥、人物、山水畫的創作都起到了十分重要的影響。

前人張璪所提出的“外師造化,中得心源”的觀點就是論證荊浩“圖真論”的有力依據,同時也強調了繪畫本身所追求的本質就是一種“真”。圖真是一種尋求筆墨傳神的精神意象,在《筆法記》中,荊浩強調了客觀物象真實的存在,從“六要”演變到“實”與“似”和“真”之辨,進而強調“圖真”的觀點。它充分詮釋了荊浩將繪畫與現實緊密結合的方式。“圖真論”在山水創作方面,與前代畫論的發展緊密相關。然而荊浩就是運用“圖真論”把形神關系與“造化”相結合,回答了山水畫與現實的問題,即從認識出發轉向表現過程,以畫筆的形式深化物象的內在生動性。《匡廬圖》用筆墨在“真”的表現當中可謂達到極致。整幅繪畫體現了水墨暈染的效果,以濃淡干濕來塑造真實之景。《匡廬圖》中筆墨精妙,畫家師法造化,將鮮活的萬物、超然脫俗的人生理想完美地再現了圖真的意義。從宋代郭熙的《早春圖》與《林泉高致》中,能看到荊浩對“圖真”的重視。所以他在創作《早春圖》這件作品時,抓住了事物的本質和規律,從四季的不同狀態把握藝術發展的規律,同時強調藝術的真實性和整體性,這也是“圖真”的目的。

四、美學思想

五代時期,文人們隱居游歷于山林之間,放下了對功名利祿的追求,過起了不得已的“安其居,樂其俗”的日子,使得統治者無心亦無暇顧及當時文化藝術的發展和建設,尤其是文人,把視野、心境、審美、思想的觀念轉向了最為傳統的人文精神的至高境界“天人合一”。荊浩吸收了唐代大小李將軍的青綠山水的特色,并學習了王維的水墨山水,強調山水渲染,追求自然生動,純凈而含蓄的藝術境界。同時發揚了道家的美學思想,崇尚自然之美。老莊強調道家的“虛靜”“空靈”。荊浩這幅《匡廬圖》整體氣勢磅礴,是畫家與大自然的真實再現。氣質俱盛、水墨蒼勁、飛瀑如練,充滿了靜謐之感,展現了天地萬物與人和諧統一的精神境界,流露出荊浩對“道”的追求。六朝山水畫家宗炳一生游遍江南山水,“唯當澄懷觀道,臥以游之”。“臥游”是宗炳提出的重要觀念,體現了客觀與主觀的完美真諦,荊浩正是通過自身經歷,融合對大自然的感受并提出“臥游”的精神,在《匡廬圖》中體現了可望、可行、可游、可居的藝術境界。

《筆法記》有記載,畫家荊浩主要強調畫有“六要”和“二病”。畫家荊浩把“氣”放在第一位,卻把筆墨技巧放在其后,其深受老莊思想的影響。畫家荊浩所提到的“氣”并不是人的生命,而是指畫者從外部環境再到內在情感氣脈貫通于畫面。“氣韻”一方面要符合物“性”,其次,要揭示景象在自然環境當中的運轉,必須與畫家的審美精神和道德觀念相一致。中國山水畫的這種藝術表現功能,已經完全擺脫了名利場的干擾,變成一種修身養性的生活藝術方式。荊浩的“筆法”體現了中國畫的基本精神就是美學的品格。重氣韻本身就是中國哲學精神的體現,“韻”要立形自然。中國美學講究陰陽運行,“韻”則是“跡”,自然地隱去筆墨痕跡,達到雅的美學效果,同時更側重人與自然的協調性。荊浩的繪美學思想是重視萬物之間的聯系與表達,不管是哲學、心理層面,還是技法層面,都蘊含著自然境界的美學思想,豐富了人們的視野。

五、結語

簡而言之,荊浩對山水畫的研究具有多重價值,本文主要從他的畫論、美學思想和《匡廬圖》入手,探討其給后世繪畫所帶來的理論價值與歷史貢獻。《筆法記》從根本上說是山水畫轉型的重要理論依據,該理論不僅對形與神的關系進行了升華,而且對筆墨的追求提出了新的認知,那就是空間所營造的境界之美。不僅如此,道家思想也充分說明了人與自然的和諧關系。荊浩山水畫為近現代藝術家的創作提供了寶貴的經驗。放情丘壑,修身養性,不以自身功名、榮福利祿修行為重,而以維護國家經濟利益、自身權利德性修行為先。這種觀念不但把中國山水畫理論提升到了一個新高度,而且對后世畫家的山水畫創作以及繪畫理論的形成和發展也產生了比較大的影響。同時,近現代藝術家如黃賓虹等也非常重視感受自然的精神狀態,以“圖真”來表現創作的藝術內涵。正因如此,畫家荊浩在現代山水畫和中國畫創作領域才具有不可動搖的地位。

作者簡介

宋小潔,女,漢族,山西忻州人,碩士研究生,研究方向為中國畫。

參考文獻

[1]張同標.北方畫派現代山水畫藝術論點的研究[M].北京:人民出版社,2006.

[2]袁有根.本文解讀北方傳統山水書法畫派之祖—荊浩[M].北京:中國文聯出版社,2013.

[3]蔣鑫.如何試析荊浩在中國山水畫文學藝術上的表現上和語言上的巨大開創性[J].中南大學學報(社會科學版),2011(1):164-168.

[4]胡媛.荊浩的繪畫理論—由荊浩“圖真”說想到的[J].群文天地,2011(24):42,49.