明清山水圖案竹刻與明清山水畫的關系比較

摘要:竹刻藝術在明代中后期成為工藝美術的一個專門門類,在明末清初的康熙、雍正、乾隆年間達到藝術的頂峰。竹刻之所以能夠成為一門獨立的藝術,是因為書畫作出了巨大的貢獻。書畫不僅為竹刻創作提供了無窮無盡的圖案和造型,更重要的是提升了竹刻的藝術層次和內容深度。作為文人士大夫階層的文房雅玩,竹刻最初的創作者是具有很高文化成就的工匠,因此現存最早的作品往往具有很高的藝術和經濟價值。明清竹刻雖然在題材上與中國畫有相似的審美趣味,但并不依附于中國畫而存在,藝術家旨在通過竹刻呈現一個不同于中國畫的立體精神世界。

關鍵詞:明清竹刻;中國畫;竹刻與中國畫的關系比較

一、竹刻的起源、發展和流派

中國自古以來就有制造和使用竹子的傳統,但由于竹制品難以保存,明朝之前的實物并不多。現存最知名的竹雕作品包括長沙馬王堆西漢一號墓出土的彩繪竹勺和日本正倉院收藏的唐代尺八。

史料記載,竹雕藝術在明代中期成了一個獨立的藝術類別。清人金元鈺認為朱鶴是開創嘉定派竹刻的大師。他在《竹人錄》中說:“昔人一藝之工,名垂不朽、載在史傳者,莫可殫述。吾醪自前明正、嘉時朱松鄰模宋元人小景,創始刻竹,嗣后專門名家,或行草楷隸,或人物山水,并稱絕技。”

從明代正德、嘉靖開始,竹雕發展逐漸成熟。當時,許多著名的竹雕藝術家都集中在上海嘉定和金陵地區,因此,由于它們的雕塑技術和風格,產生了兩個竹雕流派,一個由嘉定的朱鶴發起,另一個由金陵的濮仲謙發起。

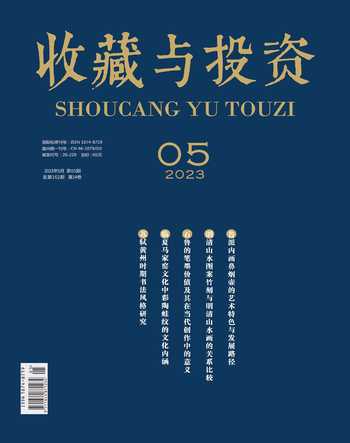

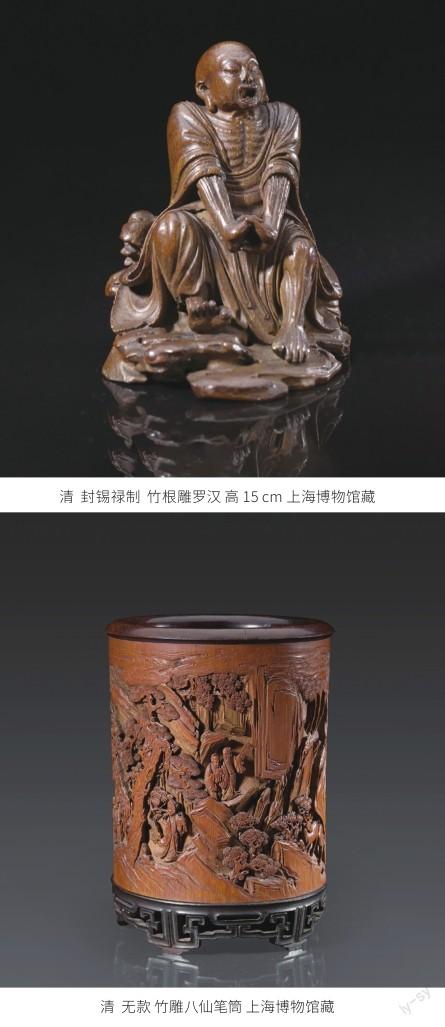

根據歷史記錄,明代嘉定派竹雕能在有限的空間內雕刻出山水、人物。刀法精湛,藝術造詣深厚,被同時代的人所認可。朱氏三代朱鶴、朱纓、朱稚征最為著名,被稱為“嘉定三朱”。嘉定派下至少有二十位著名大師,其中沈兼、周灝、封氏三杰、施天章、顧玨、蔡時敏、吳之璠、秦一爵等特別受人贊賞。在清代康熙、雍正和乾隆時期(1662—1799年),嘉定竹雕達到鼎盛,嘉定也因此被譽為“竹刻之鄉”。明代金陵派以根雕和竹板刻書畫而聞名,這種風格比嘉定派更為古樸典雅。

此后,以清朝初期的“留青圣手”張希黃為首開創了浙派竹雕藝術,改進了自唐代以來傳統的竹刻“留青”技術。他的作品流傳下來的很多,細致工巧、精美絕倫,其中以“山水樓閣”的圖式最為典型。他的作品具有濃厚的文人氣息,影響了眾多竹雕家,最終形成了與嘉定派、金陵派齊名的優雅超然、巧而不媚的浙派風格。

明清竹刻之所以如此繁榮,一方面是因為竹子便宜易得,可以大量使用;另一方面,在明清時期,中國培養了規模龐大、文化修養極高的文人士大夫階層,他們的藝術審美觀念和要求,帶動了包括玉雕、竹雕在內的整個雕刻工藝領域的發展,促使藝術家們創造出多種技法,博采眾題材,凸出竹子的特點,努力攀登藝術高峰。只有這樣,竹刻才能與犀牛角、象牙、紫檀等雕塑材料競爭①。竹刻藝術品能夠提升至“與古銅玉、宋瓷諸器并重”“上者至與金玉等價”②的境界,原因不是原料的價格,而是工匠技術出神入化,所以昂貴。竹刻所呈現的藝術性和藝術價值讓它在當時的社會就已經價值連城。

二、山水風光類竹刻紋飾與山水畫

明清時期,中國畫進入因襲與創建交錯時期③,出現了一系列不同風格的繪畫學派。并且,明清繪畫的發展過程始終受到文人畫發展的影響。在這一時期,人們對畫家個人的文化、修養、學識、情趣等方面提出了越來越高的要求,大有超越繪畫創作本身之勢③。

因此,其特殊的歷史原因使竹刻在這一時期得到了發展。從一開始,竹刻就被視為一個適合文人的藝術表達方式,他們強調退隱和自然。出于政治與社會原因,竹刻藝術也成了繪畫的一個特殊媒介,使中國畫“天人合一”的藝術觀念得以充分展現。

明清時期,大多數的竹刻大師也是才華橫溢的作家和畫家。如嘉定竹刻創始人朱鶼,他是學者型藝術家,“為人博雅嗜古”,善作繆篆、丹青④。此外,這一時期的竹刻藝術不可避免地受到了當時畫壇主流風氣的影響。所以,對山水風光類竹刻紋飾與山水畫共同進行研究是合理的。

(一)“南北分宗”對明清竹刻藝術的影響

自文人竹刻的開山鼻祖“嘉定三朱”朱氏三代朱鶴、朱纓、朱稚征之后,到了他們的再傳弟子時期,以周乃始、沈兩之為代表的清朝早期嘉定竹刻的一些人,他們對在竹面雕刻上表現文人簡筆、意筆繪畫十分感興趣,于是開創了竹刻南宗一派。

從明代晚期書畫大家董其昌正式提出“南北宗論”開始,這一論點,對后面的畫學產生了極大影響。以前,“三朱”所學習的院體、漸派、仇派都屬于北宗的范疇⑤,這些畫派畫風寫實、華麗,周密、工致、裝飾性較強,因此適合作為圓雕之類的刻法參考。但是南宗文人畫標舉“士氣”、強調神韻,講究骨法用筆、以形寫神,重視用筆的書寫性,講求筆墨情趣,因此天然適合于陰刻。

以周顥為例,他是清代南宗法刻竹的巨匠,用他的例子可以說明南北宗畫派對竹刻藝術的影響。他用陽文深刻法創作枯木竹石與山水小品。不過這還不是周顥唯一偉大的成就,他成功地將陰刻與淺浮雕融為一體,使他的作品具有書法性的勾皴效果,同時又有嘉定竹刻傳統之飽滿精深的風貌,被評價為“合南北宗為一體”。

(二)明清竹刻中國畫筆法的形成研究

竹刻在明中期剛成科時,竹刻與雕刻的藝術品物件之間的聯系更為緊密。根據文獻的記載,明代竹刻的開派者朱松鄰⑥其實并不專做刻竹,他還制作犀角、象牙、紫檀等雕刻器具。如果結合現在各大博物館所藏的明代竹刻,我們也會發現此時的竹刻仍帶有圓雕技法的影子。

王世襄認為,一直到清朝康熙年間的周顥(字:芷巖)的變法,竹面雕刻才開始用陰刻表現“皴擦之法”⑦。

體現這一技巧要有材料基礎,因為竹子由竹莖絲組成,表皮層的莖絲最緊密,越往竹內圈深處的莖絲排列越粗。因此在中國畫表現宣紙上水墨變化時,效果特別獨特。此外,竹子保存時間長,不用上色,竹與莖絲的色彩對比會變得更加強烈。因此,雕刻淺,竹子細,可以展現淡墨色;雕刻深,竹子粗,可以表現濃墨色,隨著技術的提高,也可以表現大量的墨色變化。中國書畫中的“鐵劃銀鉤”“力透紙背”等對書畫的形容在淺刻中就能淋漓盡致地表達出來。因此,竹子是表現書法和繪畫意蘊的最佳材料。

(三)中國畫的發展對竹刻發展的影響

中國畫在不同時期的發展有著不同風格,竹刻藝術也不能脫離它的時代,兩者具有相同的審美情趣,且竹刻藝術在選題上受到中國畫的影響。并且由于竹刻技法中“先畫后刻”的要求,再加上制作竹刻的藝術家們并不是畫壇主流,革新需要題材和圖像的創新,這就導致竹刻家并不能將畫壇上最新的風尚立刻表現在竹刻作品上,因而出現了竹刻面的圖畫晚于當時畫壇風氣的現象。

日本正倉院所藏的唐代尺八,其中一把尺八上刻畫了等腰三角形的山巒,并且此山與同圖上出現的花卉一樣大。雖然張彥遠論述的山水畫“人大于山,水不容泛”⑧的理論關系特指南北朝,初唐展子虔的《游春圖》也展示了山大于人的位置關系,并被后世延續,但在唐代的竹刻上,山的大小卻依然承襲南北朝的傳統,晚于當前時代的繪畫作品。

同樣的,竹刻主題晚于當時畫壇風氣的現象在清初也出現了。當時的畫壇流行南宗的畫道,而竹刻則多崇尚北宗。金元鈺有“畫道皆以南宗為正法,刻竹則多崇北宗”⑨之論。直到周顥之后,竹刻選材才開始轉向南宗繪畫。這與周顥所學之畫是南宗也有關。

三、結語

總的來說,竹雕藝術和繪畫藝術都承載著傳統中國文化的遺產,它們在主題上有著驚人的相似性和聯系性。竹雕藝術借助繪畫和書法的幫助,發展為一種獨立的藝術形式,不僅為竹雕制作提供了無數的圖案和形式,而且提高了它的藝術水平,加深了文化內涵。明清時期以及現代的竹刻大師,往往也是繪畫和書法方面的專家。他們的竹雕創作不僅吸收了繪畫和書法在題材、造型、構圖等方面的營養,而且在氛圍、節奏、韻味和意境等更深層次也與繪畫和書法的本質進行了深入溝通。因此,竹雕除了其雕刻藝術外,還具有優雅和持久的意義。深具書畫意蘊的竹刻藝術廣泛地影響了多種雕刻工藝,改變了各類特種雕刻原有的圖案和程式化的呆板面貌,為文玩陳設類雕刻藝術品格的提高和內涵的增加起到了極大的引領和推動作用。

作者簡介

金詩怡,女,江蘇泰州人,本科生,研究方向為中國美術史。

注釋

①王世襄:《竹刻藝術》,生活·讀書·新知三聯書店,2013年版。

②黃玄龍:《竹器:嘉定竹刻海外遺珍》,上海科學技術出版社,2008年8月。

③張曼華:《中國畫論史》,廣西美術出版社,2018年12月第1版。

④李軍:《明清竹刻》,寧波出版社,2005出版。

⑤施遠:《書風畫意上瑯玕》,選自《竹刻,刻竹》,北京大學出版社,2012年6月版。

⑥金元鈺:《竹人錄》凡例,1938年秦氏排版本。

⑦王世襄:《竹刻藝術》,生活·讀書·新知三聯書店,2013版。

⑧張彥遠:《歷代名畫記》,武漢出版社,2019年版。

⑨金元鈺:《竹人錄》卷上《朱稚征》條,1938年秦氏排版本。