關于智慧互動技術在展覽實踐中的應用與思考

摘要:隨著智慧地球、智慧城市等概念的出現,智慧博物館的概念也被提出。打造智慧博物館可以促進博物館資源融合,以多元化的形態直觀展示文化遺產的魅力,為賡續中華文脈搭建智慧平臺。本文基于展覽實踐,分析智慧互動技術的優勢與不足,思考如何提升改進智慧互動,以期為觀眾帶來更好的體驗。

關鍵詞:智慧博物館;智慧互動技術;展覽實踐

智慧博物館是通過運用信息技術成果,處理收集關鍵信息,實現博物館傳播展示效果的全面提升[1]。智慧互動技術通過數字化和多媒體等科技手段促進了博物館資源融合,以多元化的形態直觀展示文化遺產的魅力,為賡續中華文脈搭建智慧平臺。

一、智慧博物館建設背景

從20世紀末開始,以計算機和網絡技術為代表的信息技術與數字化媒體相結合,給博物館的發展帶來了新的機遇。通過數字技術手段構造數字空間(Cyberspace)之上的博物館——數字博物館,已經成為現實[2]。由于大數據、云計算、物聯網等先進信息技術在中國的迅猛發展,智慧地球、智慧城市概念的相繼引進,國外大博物館的智慧化探索,2012年開始我國學者提出“智慧博物館”概念[3]。同年11月,國家文物局聯合中國科學院,在上海召開了以智慧博物館為主題的第二屆物聯網應用與發展研討會,會議宣布文物保護領域物聯網建設技術創新聯盟成立,并圍繞物聯網在博物館展示、服務與管理以及文物保護與研究等方面的應用進行了探討和分析[4],大力促進中國智慧博物館的建設。

一個完整的數字博物館至少由四個部分組成:數字藏品、存儲平臺、加工平臺、互動展示平臺[5]。智慧互動技術作為互動展示平臺的關鍵一環,也是智慧博物館建設的重要組成部分,智慧互動技術的提升和利用對傳播文化知識,營造良好的體驗感,提高博物館知名度等大有裨益。

二、“版本工藝”展的智慧互動設置

“版本工藝”展位于國家版本館文化堂一層展廳,占地面積約697平方米。展覽共分為四個單元,分別為“版本的形態”“版本的制作”“版本的設計”和“版本的修復”。展覽以石、木、陶、紙、絲綢、瓷、玻璃等各種材質的版本為載體,將各歷史時期的典型版本串聯,講述了中華版本的印刷、裝幀、修復等工藝的起源、發展和傳播,較為全面地梳理了版本工藝的發展脈絡,同時展示了我國在悠久歷史進程中為人類文明進步作出的突出貢獻。

本展覽分別于“版本的修復”單元和結尾處設置兩項智慧互動體驗,以期通過智慧互動技術增強觀眾的體驗感,拓展展品信息,補充版本知識。

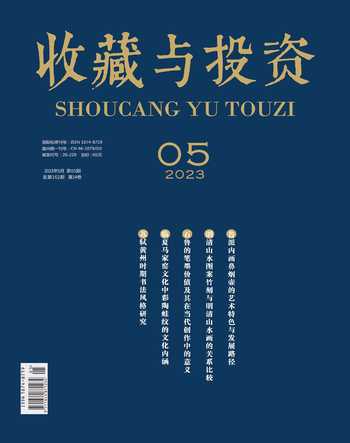

(一)版本修復技術—觸發式視頻展示互動

“版本的修復”單元分為三個子單元,分別是“古籍修復”“書畫修復”和“膠片修復”。將破損的古籍、書畫和修復后的古籍、書畫以對比的方式展示,使觀眾通過“物”的陳列直觀感受修復成果。雖然對比陳列的方式可以觀賞修復所帶來的結果,但靜態的展品無法直接展示修復工藝。“觸發式視頻展示互動”分為兩個模塊,第一個模塊為桌面修復工具陳列區,第二個模塊為立面影像顯示區。桌面修復工具陳列區設置了一個木質書桌,并將書桌分為了三個區域。第一個區域擺放的是修復后的《五牛圖》(復制件),觀眾可根據參觀需要翻閱《五牛圖》。第二個區域擺放了有關古籍和書畫修復的書籍,為想要更加深入了解版本修復技術的觀眾提供專業用書。第三個區域則仿照修復時的場景,在書桌上擺放鬃刷、毛筆、鑷子等修復所用的工具,以“微場景”復原的方式,帶觀眾進入修復室的環境。立面影像顯示區則是在墻面上安置一整塊立面大屏,對應桌面的三個模塊分別播放古籍、書畫、膠片修復技術的視頻,以整屏微動畫形式展示這三類版本的修復視頻。

傳統影像播放是目前博物館中常用的互動方式,通過播放視頻、圖片等電子影像,拓展展板無法展示的內容。觸發式視頻展示互動在傳統影響播放的基礎上增加了紅外觸發裝置,當觀眾走到相應的位置時,LED屏會自動播放對應模塊的視頻內容。相較于傳統影像播放,觸發式視頻展示互動則更為智能化和人性化,觀眾可根據參觀需要選擇觸發某一個視頻,當一個視頻播放時,其他視頻處于靜止狀態,不會造成干擾,互動效果更為靈活。

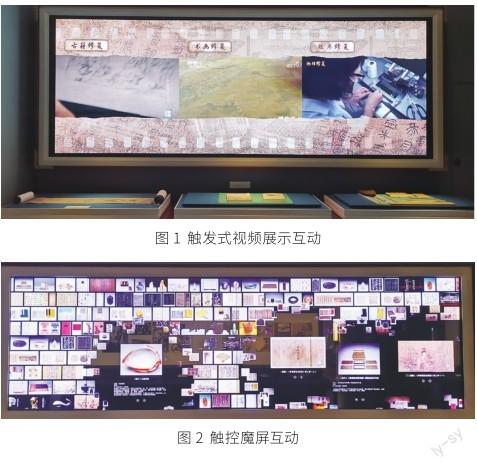

(二)版本載體數字化展示—觸控魔屏互動

“版本工藝”展作為入館參觀首展,承擔了向觀眾闡釋“版本”概念,展示版本發展脈絡的重要責任。展覽第一單元首先提出“版本”的概念,并將版本的起源發展劃分為“刻畫時代”“銘刻時代”“寫本時代”“版刻時代”“數字時代”五個歷史時期,展品設置則根據上述歷史時期劃分,展示了各種材質的典型版本。

第一單元設置了2組桌柜(8個展柜),版本的載體形態眾多,僅通過實物展品無法覆蓋全面,所以采用觸控魔屏互動(以下簡稱“魔屏”)來容納更多的版本知識。“魔屏”設置在結尾處墻面,當沒有觀眾互動時,即待機狀態下,所有版本以圖片形式錯落排列在屏幕上,當觀眾點觸屏幕時,周圍圖片向四周彈開,中心位置顯示版本具體信息。設置在結尾處出于兩點考慮,第一是根據展廳環境,結尾處展柜擺放相對舒朗,能夠為多人互動預留足夠的空間。第二是根據觀眾認知,當觀眾參觀完整個展覽后,對新時代版本的概念有了初步認知,通過“魔屏”的信息拓展可以讓觀眾欣賞展廳以外的各類版本,進而加深其對新時代版本的理解。

三、關于智慧互動技術的思考

(一)智慧互動技術的優勢

1.擴增展示空間

“魔屏”、二維碼、智慧語音導覽等智慧互動設備的存儲空間較大,目前,“版本工藝”展的“魔屏”容納了15個文物相關視頻和150余張展品圖片以及文字介紹。隨著展品的豐富和更換,依托計算機技術把實體展品和相關的知識進行信息化處理,在存儲量允許的范圍內可不斷增換內容,以滿足展覽互動需要。智慧互動技術解決了傳統博物館的地域、空間、時間、語言、人員數量等方面的限制,整合了展品信息資源,集中展示展品信息以及細節。

2.提供人性化服務

智慧互動技術促進了博物館展示更加人性化,突出了展覽的個性化展示,觀眾可根據自身的需求自主選擇想要參觀、了解的內容,突破傳統展覽被動吸收知識的局面,智慧互動技術將自主選擇權還給觀眾,讓觀感更為舒適。

3.形式靈活多變

“版本工藝”展第二單元近現代印刷術的部分重點展示激光照排技術,通過固定式的多媒體循環播放相關內容,補充講解了激光照排技術的誕生與應用,以及在印刷史上的重要意義。第四單元版本的修復部分則利用觸發式視頻互動,向觀眾展示各類版本的修復技術。則策展人可以根據展覽內容的側重點選用不同的互動展項,突出內容特色,以“動靜結合”的方式使展廳氛圍更加活躍,增強觀眾與展品和展廳環境的互動,使博物館更加接地氣。

(二)智慧互動技術存在的不足

1.數據準確性有待提高

雖然智慧互動技術打破了時空的限制,但是其數據處理主要依托于人來進行編輯,智慧互動展示內容的真實性和準確性可能存在一定的問題,需要博物館工作人員進行嚴格的審核和管理。

2.智慧互動可能存在技術屏障

對于一些老年人和文化傳統保守者可能不太適應數字化展示方式,如果參觀者不熟悉數字化展示和互動方式,可能會影響他們的參觀體驗。

(三)智慧互動技術的優化建議

為了充分利用智慧互動體驗技術,為觀眾帶來更好的互動體驗,豐富展覽內涵,擴增智慧互動承載的信息量,深入發掘歷史、文化、藝術等價值是十分必要的。本文根據策展實踐,提出以下建議。

1.豐富展示內容

充分利用館藏資源,做好前期準備。很多博物館經過多年的歷史積累有了十分豐厚的研究成果,對于現有的館藏資源,策展人應充分利用,篩選與展覽相契合的內容并加以展示。

拓展信息來源,借助其他科研力量。根據選出的重點文物拓展相關知識,并外聯其他相關展品,打破場地和本館資源限制,利用好外部鏈接、外館資源等構造一個知識網。

不斷完善內容,及時更新內容。隨著智慧互動技術的發展,一些智慧互動技術已經不再是簡單地填充內容,而是可以關聯館藏資源,通過專業人員的研究,不斷“自我學習”,進而不斷疊加積累研究成果,留存數據,當策展人需要時可以輕松調取。學習型智慧互動技術更適用于常設展覽,既能滿足觀眾的觀展需求,又可以不斷完善資料,保證信息始終處于最新狀態。

2.簡化操作流程

為了增加展覽的趣味性,很多展覽會使用智慧互動技術,但有一些互動技術為了體現“科技感”,會把重點放在外在形式的表現上。如一些增加觸控模塊的互動技術,是在平面桌面屏上安置模塊觸發裝置,當把模塊放在物體識別屏上時,可以選擇觀眾想看的內容。根據實際操作來看,一些模塊的靈敏度不夠,不能完全聽從觀眾的指揮,無法精準定位觀眾所選擇的位置,且模塊和屏幕是分離的,存在丟失的風險。

展覽是觀眾了解展品的媒介,這些為了增加“科技感”而設置的智慧互動,反而忽略了觀眾的體驗感,本末倒置。智慧互動的存在應把“人”放在首位,深化技術手段,在滿足觀眾參展需求的同時,進一步開發博物館藏品數字化,完善數據存儲平臺,打造一個真正的智慧博物館。

3.精確投送內容

智慧互動包含的信息量很大,對于普通觀眾來說,在體驗互動的同時,還可以了解展覽、展品相關知識。但是對于一些專家型觀眾,基礎知識已不能滿足其觀展的需求,需要匹配更為專業的內容。利用智慧博物館的數據資源和參觀者的行為數據,進行大數據分析和挖掘,從而更好地了解參觀者的需求和興趣,優化展示內容和展示方式。

4.整合先進信息技術手段,促進博物館數據融合

隨著以云計算、人工智能、大數據、5G等為代表的新一代數字技術發展日新月異,為博物館深入應用新一代數字技術創造了有利條件。如“云展覽”平臺的搭建,實現了線上和線下的互動和銜接,為參觀者提供更加便捷和豐富的參觀體驗。在整合各類技術手段的同時要加快文物資源數字化工作,拓展文物信息開放渠道,使觀眾能夠更為便利地享受博物館資源,滿足群眾參與的多元化需求。

四、結語

智慧博物館淡化了實體博物館之間以及實體博物館與數字博物館之間的界限,形成了以博物館業務需求為核心,以不斷創新的技術手段為支撐,線上線下相結合的新型博物館發展模式[6]。隨著更多新興技術的發展,智慧博物館建設也必將有所突破,讓文物以全新的方式“活”起來,在技術發展之外,同時要確保管理體制、人力資源、業務流程等因素同步發展,只有技術與非技術因素雙管齊下才能保證智慧博物館健康發展。

作者簡介

袁宇倩,漢族,北京人,碩士,研究方向為文物博物館。

參考文獻

[1]駱曉紅.智慧博物館的發展路徑探析[J].東南文化,2016(6):107-112.

[2]陳剛.數字博物館概念、特征及其發展模式探析[J].中國博物館,2007(3):88-93.

[3]鐘國文,張婧樂.我國智慧博物館研究綜述[J].科學教育與博物館,2020(5):347-354.

[4]專題.文物保護領域物聯網與智慧博物館[N].中國文物報,2012-12-14(8).

[5]陳剛.數字博物館概念、特征及其發展模式探析[J].中國博物館,2007(3):88-93.

[6]宋新潮.關于智慧博物館體系建設的思考[J].中國博物館,2015(2):12-15,41.