高中化學微項目教學設計模式研究

劉欣欣 占小紅

摘要: 項目式學習相較于其他教學方式更適合發展學生的核心素養,但由于其學科跨度大、耗時長等屬性而不能很好地與實際課堂接軌。2019版魯科版教材創造性地設計了微項目學習活動,微項目學習既很好地繼承了項目式學習的優勢又規避了上述問題。為推進一線教師有效實施微項目教學,以2019版魯科版教材中的微項目為例,探尋基于史密斯雷根模型的微項目教學設計模式,形成微項目的教學流程與環節教學策略,為微項目教學設計提供參考。

關鍵詞: 高中化學; 微項目學習; 教學設計模式; 史密斯雷根模型

文章編號: 10056629(2023)05003005

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

1 引言

項目式學習是一種系統化的教學方法,學生面臨問題和挑戰時,經由對問題的探討及互動交流,精心規劃任務及解決問題的過程[1],使學生由被動接受的學習走向以問題解決為路徑的主動探究[2]。目前傳統的項目式學習對時間和空間的要求很高,需有足夠的課時保障和資源支持,制約了其在實際課堂中的應用。為解決項目式學習的上述問題,同時發揮其對學生素養培養的優勢,2019版魯科版教材在各章節末引入了與本章所學知識緊密關聯的微項目,這是從教材層面認可微項目教學方式的意義,更是一種創新。

微項目式教學是將傳統項目式教學的真實問題轉化為學科問題,以某一學科的知識為著眼點,并基于課標、生產生活實際及學生的身心發展規律選取微型問題開展項目活動,其既繼承了項目式學習的優勢,又具有學科跨度小、用時短等能與現代課堂相匹配的屬性,使通常情況下難以推行的項目式學習變成了可以和實際課堂相整合的方式進行。目前關于項目式學習的研究多集中于課程構建、教學模式和案例開發等方面[3~5]。整體來看,已有的研究大多針對項目式學習提出了教學模式與學習流程,且基于不同視角設計的教學模式與流程也大同小異,但對于微項目教學設計模式的具體細節分析研究較少。目前的教學設計模式主要包含“確定項目”“設置目標”“創設情境和驅動性問題”“設計方案”及“成果展示”等,缺少確定項目后具體的教學分析等重要的教學設計要素。因此本文基于前人的研究,在探索微項目教學設計模式的過程中,加強對教學流程具體細節的分析,為教師有效進行微項目教學設計提供有益的參考和借鑒。

2 微項目教學設計模式的構建

教學設計模式經長期研究與發展形成了種類繁多的模型,其中史密斯雷根模型重視學情及學習任務的分析,強調教師在充分考慮學生認知結構和特點的基礎上進行教學內容的組織及有關策略的制定,能很好地彌補當前教學設計中缺乏教學分析的缺陷,既凸顯了學生的主體地位又未忽視教師的主導作用,同時以評價反饋為依據適時改進教學方式,能更好地為后續教學服務[6]。相比之下,該模型與當前微項目所倡導的理念更契合,更能推動微項目之于核心素養的價值發揮,因此本文將以該模型為基礎,并做出適當調整來制定微項目的教學設計模式。

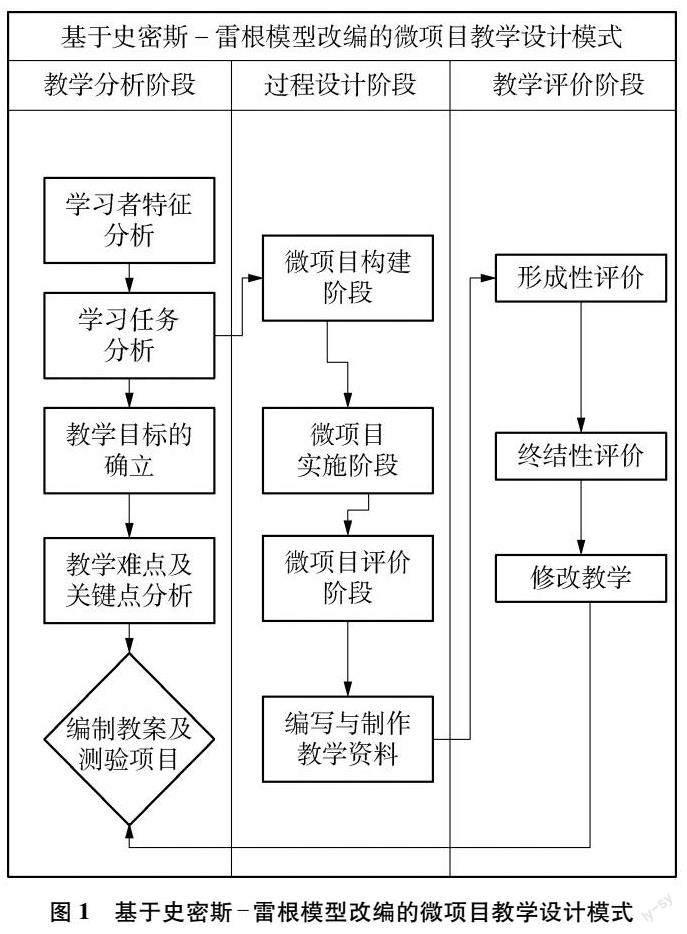

史密斯雷根教學設計模式分為三個階段:教學分析、策略設計和教學評價。其中教學分析階段包括學習環境、學習者特征及學習任務分析,在學習任務中主要分析學習目標和內容;策略設計包括組織、傳遞和管理策略的設計;教學評價包括形成性評價及修改教學兩個步驟,修改后的教學又可應用到下一次的教學分析中,形成一個閉環。本文將結合微項目教學實踐,對第二階段進行重構,并對第一、三階段進行微調整。具體來說,由于當前中小學課程的學習環境主要為教室,差異性不大,因此在第一階段刪除了學習環境分析,并引入學習任務分析的重要方面——教學難點和關鍵點分析。由于第二階段策略設計的“組織、傳遞、管理”策略存在一定交叉且可同時使用,因此將第二階段改為“過程設計”,包含微項目構建、實施及評價三個子環節,并將上述三種策略滲透到每個環節中。教學評價階段調整為更加科學的過程性和結果性評價相結合的方式。綜上,設計出的微項目教學設計模式如圖1所示,教學分析能有效規避“目標定位較高,目標與教學內容不自洽”的現象;過程設計旨在改善傳統“師講生聽”的被動學習方式,充分調動學生的主動性;教學評價的設計將改變原有“重結果、輕過程”的評價模式。

3 基于微項目教學設計模式的設計案例——“海帶提碘與海水提溴”

“海帶提碘與海水提溴”是位于魯科版高中化學教材必修二第一章章末的微項目活動,是學生在學習完“原子結構與元素周期律”的相關知識后鏈接其在生活中實際應用的重要橋梁,既鞏固了本章所學知識又側重工藝實踐問題的解決,有助于培養學生“宏觀辨識與微觀探析”“變化觀念與平衡思想”及“科學探究與創新意識”等學科核心素養。因此本文以此微項目的教學設計為例,具體闡釋基于史密斯雷根模型演變而來的微項目教學設計模式的應用。

3.1 教學分析階段

3.1.1 學習者特征分析

學習者特征分析包括對其原有認知結構和起點能力的分析,認知結構是微項目開展賴以為繼的知識基礎,起點能力是學生在項目實施中必需具備的相關能力。

知識基礎的分析。學生學習本微項目前,已學完必修一及必修二第一章“原子結構與元素周期律”的主要知識,因此具備相關的知識基礎,包括“物質分離提純的一般方法”“氧化還原反應的基本規律”及“元素周期律”等。

起點能力的分析。學生在開展此微項目時需在教師提供的海水成分表或相關圖示中捕捉到“溴元素和碘元素在海水中含量都非常少”這一信息,從而確定本實驗方案應采用“提取”的思路而非“除雜”,因此其需具備一定的信息提取和分析能力。在設計方案過程中需要一定的思維創新能力、合作精神以及不斷發現問題并進行修正的反思能力。

3.1.2 學習任務分析

學習任務分析包括教學目標的確立及教學難點和關鍵點的分析。

(1) 教學目標的確立。

目標是活動開展的基本前提,微項目學習強調知識學習要兼顧素養的培育,因此其目標的設計需充分結合教學內容、學生發展水平及微項目所承載的素養培育功能。

教師可將教學內容按知識邏輯和學生活動邏輯進行拆解,對拆解出的每個板塊進行功能素養定位,規劃學習任務,確立教學目標。“海帶提碘與海水提溴”包含兩個微項目,其教學版塊按教學內容可分為“構建合理的物質轉化思路”“根據物質分離提純的一般思路設計實驗方案”及“可行性檢驗”三個部分,由此可確定本微項目的教學目標為:①通過海帶提碘和海水提溴工藝流程的設計,建立真實復雜系統中物質富集、分離、提取的基本思路[7]。②通過海帶提碘與海水提溴工藝流程的設計,體會運用物質類別、元素價態、元素周期律(表)在分析解決元素化合物轉化的實際問題中的價值[8]。

(2) 教學難點及關鍵點分析。

微項目教學相比常規教學更具挑戰性,如未把握好難點和關鍵點,教學將很難推進。難點的分析使教師能針對性地攻克項目開展過程中遇到的問題;關鍵點的分析使教師能在重點內容上有所側重,二者的分析可結合課標及實際教學內容。海帶提碘與海水提溴均屬于從復雜體系中提取微量元素,不同于學生之前所學的粗鹽提純及工業制備氯氣(從復雜體系中提取含量較多的元素)。因此教學難點一是需轉變學生的固化思維,由原本的分離物質的“除雜”轉為“提取”思路;二是學生之前未學過的“富集”的概念,教師可采用支架式教學,在方案設計時提供一定的信息指導。教學關鍵點分別是“如何選取恰當的方法和試劑實現物質轉化”及“如何提取復雜體系中的微量物質并去除其中的多種雜質”。

3.2 過程設計階段

過程設計包括微項目的構建與實施階段的設計,并將組織、傳遞、管理策略滲透其中。

3.2.1 微項目構建階段

(1) 確定項目主題類型。

對于不同主題類型的項目,教學側重點和教學任務存在很大差異。一般來說,魯科版高中化學微項目的主題可分為實驗探究、理論分析、設計制造和創建決策四大類型。對于“解讀84消毒液的產品說明”“科學認識社會性科學議題,尋找利與弊”等理論分析型微項目應盡可能給學生提供獲取信息的途徑并幫助其形成辯證看待問題的思維;對于“探究碳酸鈉作膨松劑的作用原理”“設計安全氣囊”等實驗探究、設計制造型微項目應引導學生利用所學化學知識進行拓展,幫助他們形成靈活運用所學知識解決問題的能力;對于創建決策型活動需引導學生確立決策角度,鏈接課內知識,并從大局出發進行分析,運用批判性思維做出最終決策。本微項目屬設計制造型微項目,主要的教學任務是引導學生利用已學的元素周期律、氧化還原等知識設計出“海帶提碘與海水提溴”的流程方案。

(2) 分析活動關系設計子任務。

在2019版魯科版教材中每個微項目下均設置若干個學習活動,這些活動還存在關系上的重構,需對其關系進行理清和探討,再將微項目進行拆解,有助于教師更好地把握教學順序和節奏。項目活動的內部關系可分為三種:鋪墊、序列、并列[9]。鋪墊關系是指項目中對原理先進行探究后運用方法,因此兩個活動屬于同一整體,不需拆分,如在“科學使用含氯消毒劑”微項目中,先在活動1中通過解讀84消毒液的產品說明了解次氯酸鈉的有關性質,然后在活動2中讓學生運用NaClO的相關性質去探究消毒劑的使用問題;序列關系即將一個連續完整的活動拆分為多個串行活動,如在“論證重污染天氣‘汽車限行的合理性”微項目中將論證過程分為三步進行;并列關系即在同一主題下包含多個獨立活動,如在“海帶提碘與海水提溴”微項目中設置的2個項目活動相互獨立,可拆分成兩個子任務,即“海帶提碘”與“海水提溴”的提取方案,提取方法類似,教師可將兩個子任務融合進行問題設計[10]。

(3) 提煉子任務的核心問題和內容問題。

核心問題是項目式學習中處于中心地位并對周邊知識起著統攝、關聯作用的問題[11],一般來說,核心問題可根據微項目的主題及教學目標來確定。如本微項目的核心問題可確定為:“如何從海洋資源中提純溴和碘”及“如何選取恰當的試劑或方法實現物質轉化”。

內容問題是核心問題下分解出的若干個來源于學習內容并有明確答案的、經統整后可解決核心問題的問題[12]。內容問題兼具驅動性與挑戰性,在激發探究欲望的同時也關照學生的最近發展區,其往往與課本知識聯系更密切。如本微項目的內容問題可以確定為:“是否能只經過一步氧化就能實現兩種單質的提取”“與其他氧化劑相比,氯氣有哪些優勢”“溴、碘單質分別具有哪些理化性質,選擇什么方法能實現氧化后的溴單質與海水的分離,碘單質是否能采用同樣的方法”等等。

3.2.2 微項目實施階段

(1) 導學方式的選擇。

導學階段是項目活動開始之前教師為學生拋出學習引擎的階段,這一階段的問題是連接學生已有知識和真實情境之間的紐帶,并能激發學生對活動的興趣。一般來說,微項目的課前導學有社會調查、課外活動、科普材料閱讀等多種方式[13]。本微項目教師可通過但不限于課前設置科普材料和問題作為導引,為學生呈現海水和海帶中各種元素的含量以引出本微項目的問題。

(2) 利用核心問題和內容問題穿針引線,促進學生主動思索。

通過問題引發學生的認知沖突并使其獨立思考是微項目教學的中心環節,能夠充分發揮學生的主動性,促進素養的培育。通過教學分析及構建階段的問題設計,教師已對教學內容了如指掌,因此在實施階段,教師需使問題環環相扣,利用問題將教學內容串聯起來,不斷引發學生的認知沖突,激發其主動性,促使他們能持續不斷地突破新難題。在本微項目中,教師在為學生呈現海洋資源中各種元素含量之后可拋出核心問題“如何從海洋這個復雜體系中提取溴、碘這兩種微量元素”,使學生意識到提溴、提碘的任務不同于粗鹽提純,需轉變思路,進而引導學生選擇合適的試劑和方法;在學生通過對比選擇了氯水作氧化劑之后,通過實驗向模擬海水中加入氯水,發現并未得到預期的黃色溶液,再引導學生思考并設問“如何富集溴元素、碘元素”從而將學生的思路逐漸打通。

(3) 提供資源及支架作支撐。

教師在開展教學的過程中,應賦予學生充分的自主權,并盡可能多地提供知識和資源的支持,充分利用教學資源管理策略,如本微項目中教師可提供給學生的支架有:①開始選擇設計路線時提供的海水中各個離子成分量表及溴、碘單質的各項理化性質。②選擇氧化劑時,各物質作氧化劑的優劣。③經空氣吹出的溴純度很低,需再進行富集時試劑的選擇。④二次富集后需如何將溴離子氧化為溴單質等。但要注意的是,在最近發展區內提供的是支架而不是直接給出答案,引發學生自主思考,才有助于培養其學科思維。

3.3 項目評價階段

項目評價的宗旨不是為了鑒別成果的優劣,而在于以評價促改進,通過評價獲得反饋改進教師教學、促進學生發展[14]。因此本文將從過程性評價和終結性評價兩個角度為項目式學習構建評價指標,并針對不同的評價指標設計評價方式。

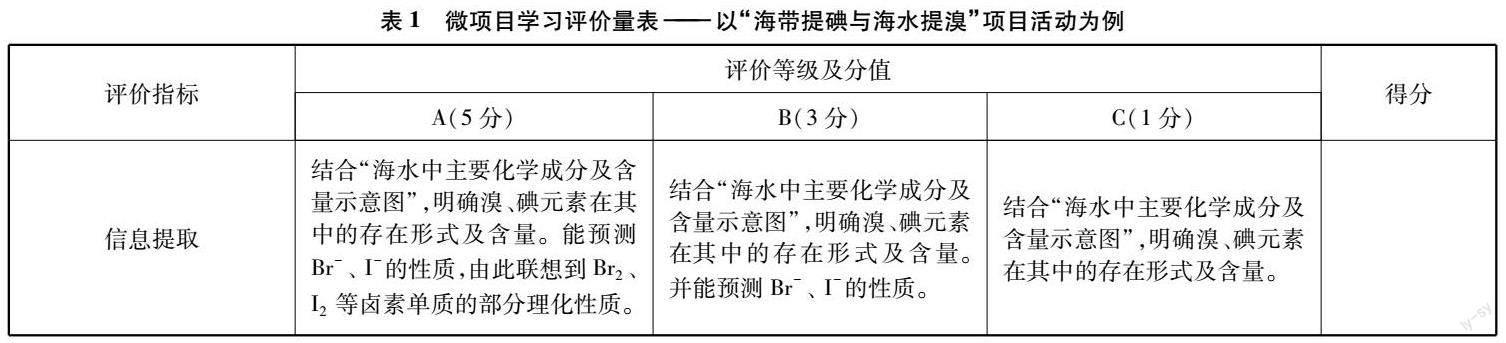

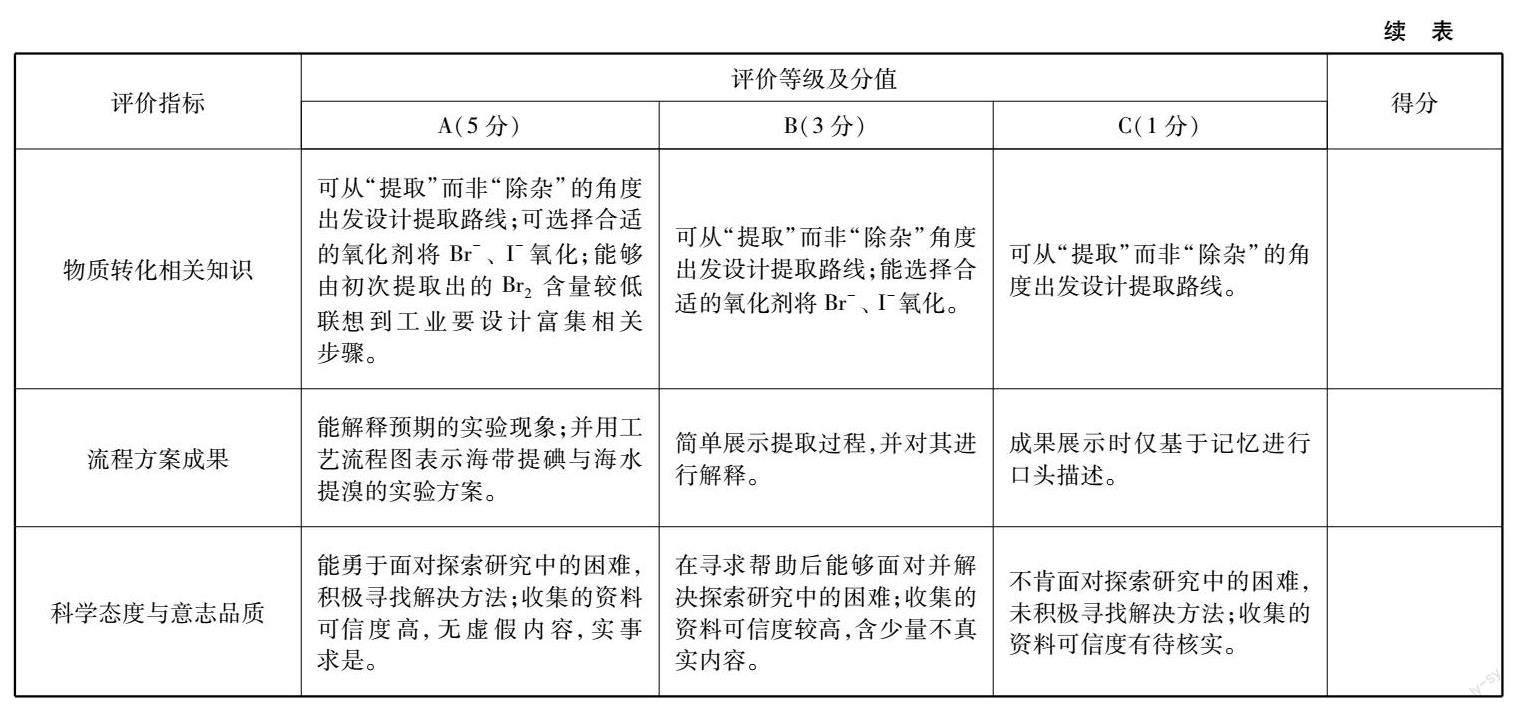

本微項目的評價指標可從“信息提取”“物質轉化相關知識”“流程方案成果”和“科學態度與意志品質”等幾個方面進行構建,實驗探究型微項目還可加入“實驗操作”評分維度。對于“信息提取”“物質轉化相關知識”及“科學態度與意志品質”可采用課中觀察學生行為或詢問等過程性評價方式,對于“流程方案成果”可采用終結性的評價方式,如評估實驗方案的完整度、可行性及其與工藝實踐相符合的程度等方面。最后,教師可根據項目類型、教學環境、學生活動等因素有的放矢地設計過程性評價量表,并引入“自評”“他評”及“教師評價”等多元評價主體,無論是在評價量規的維度上還是評價的主體上都要做到全面且客觀。如表1是基于本微項目設計的學習評價量表。

4 總結與展望

本文通過參考前人的研究構建了高中化學微項目教學設計模式,包括教學分析、過程設計和教學評價三個階段。該方案實施后將有助于教師在確立微項目活動之前更好地進行學習者特征分析和學習任務分析,在掌握學生知識基礎和起點能力后準確地提煉出核心問題和內容問題,并能在實施中保證微項目教學效果的最大化。同時改善當前微項目教學的理論與實踐研究中缺乏教學分析和教學組織策略設計指導的現狀,為教師更好地設計和實施微項目教學提供參考。但本文也存在一定的局限之處,僅以史密斯雷根一種教學設計模式為參考,希望隨著微項目研究的不斷深入,進一步拓展其理論依據和凝練實踐經驗產生更多元化的教學設計模式,為實際課堂教學提供更扎實的理論支撐。

參考文獻:

[1]巴克教育研究所. 項目學習教師指南——21世紀的中學教學法[M]. 北京: 教育科學出版社, 2007: 4.

[2]姜男男, 李廣. 中學英語項目式學習的價值、內容與路徑[J]. 教學與管理(中學版), 2022, (6): 61~64.

[3]符愛琴, 周曉燕. 初中化學微項目化學習課程的構建研究——以項目“皮蛋的制作”為例[J]. 化學教學, 2022, (1): 32~37.

[4]黃海嬋, 裘娟萍. 項目式“微生物學實驗”教學模式的構建與實踐[J]. 微生物學通報, 2020, 47(4): 1080~1086.

[5]梁小敏, 張雄鷹. 基于真實情境的微項目學習——以“金屬的腐蝕與防護”教學研究為例[J]. 化學教與學, 2022, (8): 27~32.

[6]潘榕, 曾英義. 例談“史密斯雷根”模型的數學教學組織策略的設計[J]. 考試周刊, 2018, (60): 87, 122.

[7][8]教材研究開發中心編著.普通高中教科書·化學必修2教師用書[M]. 濟南: 山東科學技術出版社, 2019: 70~77.

[9][10]沙莎, 楊笑, 占小紅. 新課標魯科版高中化學必修教材的“微項目”設計研究[J]. 化學教學, 2021, (9): 21~25.

[11]黃云霞. 化學核心知識的教學策略[J]. 化學教與學, 2015, (7): 20~21, 9.

[12]楊玉琴, 王彥卿. 化學學科核心素養的發展機制及教學邏輯[J]. 化學教學, 2021,(6): 3~9,15.

[13]任小杏. PBL項目式教學模式下的課前導學探究[J]. 物理教學探討, 2021, 39(11): 69~71.

[14]張紅霞, 劉志軍. 關于綜合素質評價若干問題的再思考[J]. 教育發展研究, 2022, 42(8): 21~29.