物價下行是不是通縮?

張明麗

國家統計局4月18日公布數據,一季度全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.3%。分類別看,食品煙酒價格上漲2.9%,衣著價格上漲0.7%,居住價格下降0.2%,生活用品及服務價格上漲1.2%,交通通信價格上漲0.1%,教育文化娛樂價格上漲1.7%,醫療保健價格上漲0.9%,其他用品及服務價格上漲2.7%。在食品煙酒價格中,鮮果價格上漲11.0%,豬肉價格上漲8.5%,糧食價格上漲2.5%,鮮菜價格下降2.9%。扣除食品和能源價格后的核心CPI同比上漲0.8%。

一季度,全國工業生產者出廠價格同比下降1.6%,工業生產者購進價格同比下降0.8%。其中,3月同比下降1.8%,環比持平。

4月11日,國家統計局和中國人民銀行相繼公布了3月的物價和金融數據。國家統計局發布數據顯示,3月,CPI同比上漲 0.7%,環比下降 0.3%,低于預期的1%;全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降 2.5%,環比持平,低于預期的下降2.3%。

拉長時間線來看, CPI同比增速一年來首次跌破1%,大幅偏離2%-3%的黃金區間;而PPI(生產者價格指數)已連續六個月同比負增長。然而,低物價與高貨幣卻共存,3月M2(廣義貨幣供應量)同比增長12.7%,新增信貸和社融均大超市場預期,一季度金融數據走強。數據公布后,引發了學界關于“通縮”的討論。

從環比看,3月CPI下降0.3%,降幅比上月收窄0.2個百分點。食品價格下降1.4%,降幅比上月收窄0.6個百分點,影響CPI下降約0.27個百分點。食品中,天氣轉暖,鮮菜上市量增加,價格下降7.2%,降幅比上月擴大2.8個百分點,影響CPI下降約0.17個百分點,占CPI總降幅近六成;受存欄量較為充裕及消費需求回落影響,豬肉價格下降4.2%,降幅收窄7.2個百分點,影響CPI下降約0.06個百分點;糧食、食用油、鮮果、雞蛋、禽肉類等食品價格較為穩定,漲跌幅在-0.1%-0.4%之間。非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。非食品中,出行需求持續恢復,賓館住宿和飛機票價格分別上漲3.5%和2.9%;春裝換季上新,服裝價格上漲0.5%;車企降價促銷,燃油小汽車價格下降1.9%。

從同比看,CPI上漲0.7%,漲幅比上月回落0.3個百分點。食品價格上漲2.4%,漲幅比上月回落0.2個百分點,影響CPI上漲約0.43個百分點。食品中,鮮果價格上漲11.5%,漲幅比上月擴大3.0個百分點;豬肉價格上漲9.6%,漲幅擴大5.7個百分點;雞蛋和禽肉類價格分別上漲7.8%和7.4%;鮮菜價格下降11.1%,降幅擴大7.3個百分點。非食品價格上漲0.3%,漲幅比上月回落0.3個百分點,影響CPI上漲約0.23個百分點。非食品中,服務價格上漲0.8%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,其中飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費、旅游價格分別上漲37.0%、6.1%、5.9%和5.3%,漲幅均有擴大;工業消費品價格由上月上漲0.5%轉為下降0.8%,主要受能源和汽車價格下降影響,其中汽油和柴油價格分別下降6.6%和7.3%,燃油小汽車價格下降4.5%。

據測算,在3月0.7%的CPI同比漲幅中,上年價格變動的翹尾影響約為0.7個百分點,與上月相同;新漲價影響約為0,上月為0.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.1個百分點。

現階段不具備通縮條件

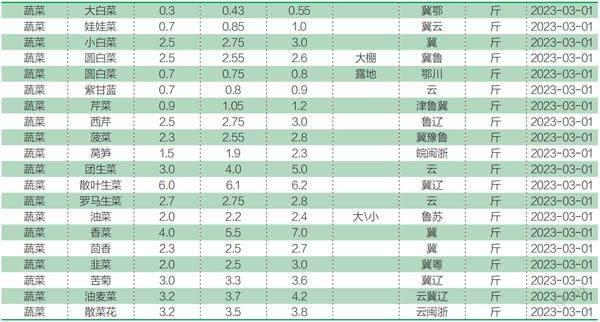

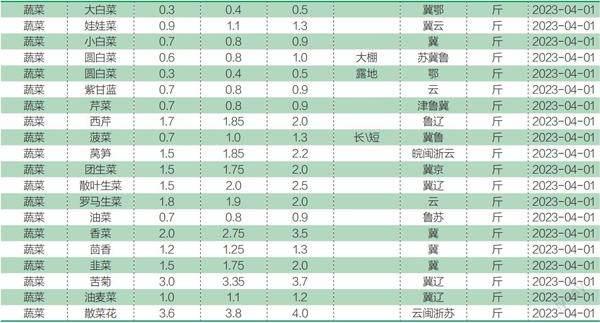

以新發地公布的蔬菜價格行情為例,在被統計的20種蔬菜中,3月1日20種蔬菜的最低價、平均價、最高價分別為2.3元/斤、2.6215元/斤、2.9425元/斤。4月1日20種蔬菜的最低價、平均價、最高價分別為1.295元/斤、1.5125元/斤、1.73元/斤。蔬菜價格總體有不同幅度下跌。

華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康告訴《財經》記者,老百姓可能認為物價越低越好,但事實并非如此,物價一旦持續下跌至有通縮壓力,經濟發展就會出現明顯問題,例如就業機會減少、經濟繁榮度衰退等,大家的日子不會變好。一定要防止通縮。2%-3%的物價上漲是可以接受的,如接近和超過4%就要發力壓制通脹風險。

關于3月數據是否代表中國經濟將邁入通貨緊縮,學界意見不一。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴《財經》記者,CPI同比增速低于市場預期,主要是翹尾因素和新漲價因素回落共同影響,食品價格下降尤為明顯。PPI同比回落也主要是受翹尾因素影響。海外經濟面臨下行壓力,石油價格下降等導致PPI在高基數下同比下降。就后續情況看,目前國內融資需求較高,信貸等金融數據超出市場預期,CPI中服務價格、PPI中生活資料價格上漲,意味著經濟仍在企穩恢復,經濟面臨的通縮壓力不大。

“CPI、PPI較低,背后可能是擴大內需潛力還沒有充分發掘,后續隨著擴大內需政策落地實施成效進一步顯現,加上PPI高基數效應逐步淡化,二者將呈現企穩回升態勢。”婁飛鵬說。

華創證券的研究表明,難以直接簡單地將CPI定義為“通縮”。華創證券認為,從結構上來看,3月CPI環比下降0.3%,其中主要受供給擾動較大的食品項以及汽車降價促銷活動這兩個短期因素拖累,但中長期的服務消費需求這一主線仍在持續修復,在核心CPI同比向上修復、下半年低基數作用下CPI同比可能再次進入走高階段。

不過,在華興資本首席經濟學家李宗光看來,CPI同比與環比持續大幅超預期回落,顯示出當前宏觀經濟運行,確實面臨通縮風險。“未來,豬肉價格以及國際能源價格大概率維持震蕩走勢,基數效應下其對CPI的影響將由拉動變為拖累,從而推動CPI進一步走低,通縮形勢將更加表面化、顯性化。”

粵開證券研究院副院長、首席宏觀研究員羅志恒表示,當前的物價下行不是通縮,而是與基數效應、前期非經濟政策對企業家信心的沖擊等因素有關,從政策舉措來看,當務之急是提振微觀主體信心而非強力刺激。無論是當前物價指數較低,還是物價和金融數據背離,反映的都是同一個問題,即當前經濟總需求不足、微觀主體信心不振,要繼續做好穩增長、穩就業、促消費、穩投資、穩信心等工作。

資料來源:新發地官網 制表:于宗文

資料來源:新發地官網

賈康告訴《財經》記者,現階段談“通縮”還為時過早,但3月的CPI和PPI數據值得關注。總體看一季度數據喜憂參半,先行指標向好,但是外貿承壓明顯,報復性消費反彈不少地方暫未出現,投資表現平平,房地產投資還是負增長。但隨著經濟逐步回暖,特別是二季度主要經濟指標大概率會明顯向好之后,漲價的概率更大。

賈康指出,需求不足、經濟景氣水平長期低迷、經濟發展缺乏支撐會引發通縮。通縮是持續性的物價下降,中國目前還并不具備通縮的條件。

4月18日,國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉回應了“中國經濟是否會走入通縮”的提問。他表示,總的來看,當前中國經濟沒有出現通縮,下階段也不會出現通縮。

“國際上通貨緊縮的定義是物價總水平持續下降,往往還伴隨著貨幣供應量的減少和經濟衰退。但從一季度中國經濟運行情況看,一季度居民消費價格同比上漲1.3%,保持溫和上漲。從貨幣供應量來看,3月末廣義貨幣M2增長12.7%,保持較快增長。從經濟增長情況看,一季度中國經濟增長4.5%,比上年四季度回升。整體上都不存在通貨緊縮的情況。”付凌暉說。

關于今年一季度CPI的漲幅回落,付凌暉表示,主要受一些階段性因素影響。

首先是季節性因素。今年春節在1月,春節后隨著市場需求回落,價格一般都有回落。

二是部分食品價格走低。隨著天氣轉暖,鮮菜上市量增加比較多,環比和同比價格都出現了下降。還有豬肉價格,今年生豬供應充足,節后消費需求有所減少,價格有所下行,這些都帶動CPI回落。

三是能源價格回落。在我國CPI中,能源價格受國際市場影響較大。今年以來世界經濟整體放緩,國際能源市場特別是原油市場價格總體回落,帶動國內能源價格走低。3月,汽油和柴油價格同比分別下降6.6%、7.3%。

四是汽車價格特別是燃油小汽車價格下降。受汽車優惠補貼政策到期和排放標準調整等因素影響,近期車企降價促銷力度比較大。3月,燃油小汽車價格同比下降4.5%,這些都會影響價格變化。

五是地緣政治和疫情影響。去年同期價格基數比較高,在這些因素共同影響下,導致CPI價格同比漲幅回落。

清華大學社會學系教授孫立平認為,我們現在面臨的通縮問題,與人們一般意義上講的通縮并不完全是一回事。如果不能將這當中獨特的原因講清楚,用一般的解決通縮的方式來應對,將來有可能會造成更嚴重的問題。

孫立平指出,中國經濟正在形成一種新的二元結構。這個二元結構的兩個部分,一元叫國計,一元叫民生。市場上看起來充足的貨幣主要去了國計的部分,尤其是制造業中的高端部分和政府部門,表現為各種各樣的項目,尤其是大基建項目,甚至還包括還舊債補窟窿的。而在另一元,即在民生部分流入的就比較少。因此,這部分就感受不到錢多了。相反,這部分感受到的是失業、收入下降、債務壓力、預期變壞。

綜上,孫立平認為,第一,我們現在的通縮,不是由貨幣供應不足引起的,也不是由利率太高引起的。我們的通縮是一種淤塞型通縮,是足量的貨幣在二元結構中淤住了。第二,解決這個問題,不是要加大貨幣供應量,也不是降低利率,甚至不是疏通經絡的問題。即使是像美國那樣直接發錢,也解決不了問題。關鍵的問題是要打通二元結構,在不能完全打通的情況下,至少重心應該往下面的民生部分下沉。第三,我們在通縮的同時,要警惕通脹隨時爆發。現在巨量的M2雖然流動性偏弱,但反映的是未來通貨膨脹的壓力。如果像一般解決通縮的方式加大貨幣投放,不僅可能會引爆通貨膨脹,甚至可能會導致滯漲的出現。

婁飛鵬告訴《財經》記者,2023年,隨著疫情防控政策優化,穩增長、穩就業工作持續推進,中國經濟增長總體呈現企穩回升態勢,對全球經濟增長的引擎帶動作用將較為明顯。目前在經濟恢復方面,還需要圍繞著力擴大內需做工作,居民消費需求不足、企業投資意愿有待增強等都是面臨的問題,需要進一步強化政策引導支持。同時,在全球經濟面臨下行壓力的情況下,如果通過穩定外貿結構,提升外貿質量,讓進出口在經濟增長中的積極作用發揮,也需要出臺政策措施。

“階段性的主題是擴大內需,讓經濟升溫。”賈康說,目前在上策下達的過程中,一些部門和下面的執行力還不夠,不少實事,包括中央要求的重點任務還沒有很好做出來。當下貨幣政策、財政政策要共同發力擴大內需,優化結構,貨幣政策要繼續保持流動性合理充裕以支持經濟升溫。

一些國際機構及專家對中國今年經濟發展表示樂觀。

世界銀行行長馬爾帕斯4月10日表示,今年全球經濟整體疲軟,但中國將是例外,預計2023年中國國內生產總值增速超過5%。3月底,世行發布東亞和太平洋地區經濟形勢報告,將2023年中國經濟增速上調至5.1%,大幅高于該行1月預測的4.3%。

國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃在中國發展高層論壇2023年年會上表示,2023年全球經濟增速將低于3%,2024年的經濟展望會好一些,但也會低于過去十年3.8%的增長。但同時,也有很多國家展現了活力,比如中國的經濟在強力復蘇。“我們的預測是,2023年中國經濟增長速度將達到5.2%,主要因為中國家庭消費在恢復,經濟活動在恢復,這不僅對中國重要,對全球都來說都很重要。”

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示,在不發生全球性經濟金融危機的情況下,中國經濟今年會受益于疫情后生產生活回歸常態的內生動力,去年相對寬松的宏觀政策的滯后效應以及低基數的拔高效應,實現5.8%甚至更高的增長率不足為奇。

牛津經濟研究院高級經濟學家盧姿蕙告訴《財經》記者,本次全球經濟衰退將呈現時間短、程度淺的特點。目前全球經濟走勢比預期樂觀,極端下行風險正在減小。不過,全球經濟復蘇的步伐將緩慢,經濟將出現停滯的特征。