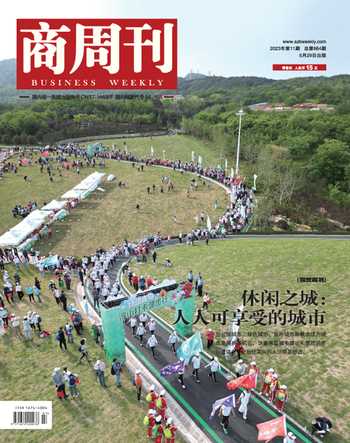

從港口工業城市到濱海休閑城市

濱海資源是稀缺的城市發展資源,為城市發展提供了更多可能性。它不僅為城市帶來旅游觀光的經濟效益,還能為休閑城市的塑造增光添彩。

3月26日,2023國際旅游休閑城市·青島論壇在青島國際會議中心舉辦。本次論壇匯聚了中國旅游研究院課題組、相關省市代表、著名文旅企業,結合“致敬美好,揚帆未來”的論壇主題,300多位嘉賓共同探討城市旅游休閑如何發展。在論壇上,劉祥艷博士代表的中國旅游研究院課題組公布了游客心中最美好的10個國內濱海休閑城市,可見,濱海是休閑城市發展之中必須重視的資源依托。

濱海資源對休閑城市的重要性

濱海資源是一種稀缺的城市發展資源,為城市發展提供了更多可能性。擁有濱海資源的城市與其他內陸城市相比有著得天獨厚的資源優勢。濱海地區通常會建設各種港口、碼頭、船閘、堤防等基礎設施,這些設施為城市的交通、物流、通訊和防護提供了重要的支撐,也為城市的創新和發展提供了必要的科技支持。濱海地區的民風習俗、歷史底蘊等獨特的文化資源,為城市的多元化和開放性注入了新的能量,也為城市的文化創意產業提供了機遇。除此之外,濱海資源還具有生態保護的價值,能為城市居民提供更舒適的居住環境,提供自然的防護屏障。可以說,濱海資源是城市綜合實力的重要支撐。

休閑是城市的功能屬性之一,沒有休閑功能,產業升級與社會生活是缺乏活力的。休閑可以轉化為經濟發展、城市更新的活力源泉,也是后工業化時代重要的推動力。濱海資源深刻影響著城市休閑功能如何發揮,作為重要的旅游資源,濱海資源對于我國沿海城市的休閑發展有著密切的聯系。根據《世界旅游休閑城市發展報告》對休閑城市發展脈絡的梳理可知,國外休閑城市建設大都建立在產業更新換代的基礎上,是去工業化的產物。而我國休閑城市的發展是依托旅游業這一抓手而逐步鋪開的,濱海資源正是絕佳的旅游資源。美國萬事達卡(MasterCard)是全球第二大信用卡國際組織,每年根據不同國家游客信用卡消費額,對世界熱門休閑旅游城市進行排名。該組織2019年評選出的10個“世界最佳旅游休閑目的地”之中,有迪拜、新加坡、紐約、伊斯坦布爾以及安塔利亞5個沿海城市。由此可見,“濱海——旅游——休閑”的這條主線,是貫穿在濱海休閑城市建設之中的。

濱海岸線對城市功能的整合梳理

按照濱海岸線功能類型,可以將其大致分為城市生活型、港口運輸型、度假休閑型以及生態保護型四個類型。不同的濱海岸線類型對應著不同的城市形態與功能分區,其發揮的功能也對應著內陸腹地的產業基礎。合理的濱海岸線功能規劃能促使城市功能分區更明晰,突出城市休閑功能的發展空間。

青島是重要的沿海開放城市,從德占時期青島的濱海岸線利用就有了清晰的規劃。開發初期,以團島為中心點,向北形成港口與工業濱海岸線,向東形成了休閑與度假濱海岸線。上世紀八九十年代開始,繼續沿膠州灣建設港航工業濱海岸線,向東則繼續發展休閑觀光濱海岸線直到嶗山。很多沿海城市在工業化轉型的過程中都容易出現產業布局不合理的情況,而青島濱海岸線的發展歷程一直都遵循“深水深用,淺水淺用”原則,這為青島的休閑旅游業發展帶來了廣闊的發展前景。老城區濱海岸線實現了居民生活休閑與旅游觀光融合共生,黃島以南、嶗山以北的濱海地區開發了旅游度假園區。濱海岸線與內部腹地的產業形成聯動,打造了綜合立體的城市休閑系統。

西班牙巴塞羅那對濱海岸線資源重新利用,從而實現城市功能轉型是一個絕佳案例。盡管巴塞羅那是沿海城市,但在很長一段時期內,巴塞羅那都處于“城市背靠大海”的狀態,濱海地區只承擔港口運輸功能,與公共休閑生活的關聯較弱。但在后工業化時代,巴塞羅那提出“城市向大海開放”的發展構想,重新規劃濱海岸線的利用方式,加強濱海岸線公共娛樂休閑建設和文化設施建設,完成了從港口工業城市向世界休閑旅游城市的轉變。

濱海資源與城市文化的融合發展

在今天,人們對旅游的需求并不僅僅局限于參觀自然風光,更在于感受旅游城市本身的魅力。在2023國際旅游休閑城市·青島論壇上,中國旅游研究院院長戴斌提道,傳統團隊旅游思想中,很多人把自然空間、鄉村空間和歷史遺跡視為理所當然的旅游場景,把城市僅僅是作為客源地來看待,但現代旅游業經濟體系中,城市兼具客源地、集散、目的地多重角色。完善的旅游基礎設施、公共服務和商業環境等一直都是旅游城市的本地資源,也是最有力度的旅游吸引物。所以,旅游休閑與城市文化本身就是一枚硬幣的兩面,游客去新的城市體驗的,正是當地的文化特色。濱海資源在休閑城市的建設中也不能僅僅作為自然景觀來呈現,而是要與城市本身的文化肌理深度融合在一起。

文化是一個難以精準定義的概念,因為文化涵蓋的內容豐富、范圍廣泛。有“中國最后一位大儒家”之稱的梁漱溟將文化定義為人們的生活方式。世界文化研究的奠基人之一雷蒙·威廉斯也提出過“文化即生活”的觀點,他認為文化是一種整體的生活方式。文化不只是精英人士頭頂的光環,更是普羅大眾的日常生活。城市居民參與日常生活,就構成了城市文化。而濱海資源在成為沿海城市的旅游吸引物之前,它首先是屬于市民的生活資源。濱海城市的市民具有親水的需求,海的烙印在每一個濱海城市居民的心中。

所以,在濱海城市的休閑建設中,不能只關注到濱海資源帶來的旅游度假機遇,更應該回歸市民本身,為市民創造更好的濱海生活。澳大利亞悉尼為了解決市民對濱海岸線的可達性和親水性的需求,打造了從南部海岬到博特尼灣全長共30公里的濱海步道。濱海步道深受當地居民的喜愛,吸引大量居民前往跑步、健身、休閑。同時還能吸引很多不在濱海岸線附近的居民甚至游客前往體驗。它不僅僅是簡單的沿海基礎設施,當人們進入這條步道時,還能體驗到不同視角的自然景觀,也同樣連接著城市生活區與海灘休閑區,極大地便利了市民的日常休閑生活。當濱海資源與市民生活融合在一起時,它就成為了城市文化的一部分,同時也能讓城市更具旅游吸引力,讓整個城市的休閑氛圍更加濃厚。

濱海生態的可持續性作用

休閑城市的建設不僅關乎到城市的經濟發展、社會生活,更重要的是可持續發展。隨著經濟發展與城市規模的不斷擴大,城市內的濱海地區將面臨著被侵占的可能性,濱海腹地縱深不足的城市甚至會填海造陸,嚴重破壞了濱海資源。盡管海洋不會消失,但濱海資源會在開發中消逝。短期內,濱海岸線也許會被不斷增加的游客所占據,而長期來看也許會被高聳建筑完全遮擋,城市至水邊的視野變得狹窄,喪失了濱海城市感。濱海資源是濱海城市的靈魂,如果喪失了這一寶貴的財富,城市的休閑屬性將大打折扣。

2016年國家海洋局印發的《關于加強濱海濕地管理與保護工作的指導意見》提出應建立海洋保護區,將重點濱海濕地納入保護范圍。2021年,深圳大鵬新區提出打造世界級濱海生態旅游度假區的發展目標,計劃在2025年初步建成世界級濱海生態旅游度假區。大鵬新區創新出“生態環境導向型發展模式”,在堅持“綠水青山就是金山銀山”的基礎上,把度假旅游、水上賽事、人文底蘊匯聚在濱海生態旅游度假區的建設中。大鵬新區對于濱海生態保護與利用具有前瞻性的目光,早在10年前就開始布局完整的生態產業鏈。

大鵬新區為濱海城市的可持續發展提供了很多可借鑒之處。城市的旅游休閑發展并不在于城市規模是否擴大,而是在于是否利用好了已有的資源。濱海資源不僅要避免逐漸縮小,更應該著力保護,建成濱海生態保護區,依托濱海保護區布局綠色可持續的休閑產業,不僅為城市注入更多休閑活力,也為城市的長遠發展鋪就新路。

(實習生單子軒據2023國際旅游休閑城市·青島論壇專家觀點與相關研究整理)