豫南地區冬季適栽平菇菌株比較試驗

郜熙陽 班新河 史紅鴿 丁亞通 魏銀初

(駐馬店市農業科學院,河南 駐馬店 463000)

平菇Pleurotus ostreatus,學名糙皮側耳,隸屬真菌界、擔子菌門、蘑菇綱、蘑菇目、側耳科、側耳屬[1]。平菇營養價值高、肉質鮮美,生長周期短,適應性強,且栽培技術簡單,經濟效益顯著[2]。農副產品下腳料多數可作為栽培平菇原料。河南省為農業大省,農作物秸稈等農副產品下腳料資源豐富,為平菇產業發展提供良好基礎[3]。據中國食用菌協會統計,2021 年河南省食用菌總產量達576.13萬t,為全國第一,其中平菇總產量為84.19萬t,占14.61%,位居第二位。平菇菌株繁雜,同一菌株因環境氣候不同,栽培模式不同,其產量及農藝性狀表現有所差異[4]。胡曉強等[2]從29 個平菇菌株中篩選出適宜新鄉地區冬季栽培的3 個綜合性狀較好的平菇菌株。鄒明等[5]從32 個平菇菌株中篩選出2 株高蛋白平菇菌株(可作育種材料),1 株適宜在新鄉地區秋冬季栽培的平菇菌株。李文佼等[6]篩選出適宜魯西地區冬季栽培的菌株為抗病3號。目前河南省栽培平菇主要模式有發酵半熟料栽培、發酵料栽培及熟料栽培[7]。發酵半熟料模式栽培平菇菌袋感染率低、產量高,且無需經過長時間發酵、高溫殺菌、無菌接種的環節,因此被稱為環保節能的農業綠色生產模式。為篩選出適宜豫南地區冬季發酵半熟料栽培的平菇菌株,試驗對引進的10個平菇菌株進行菌絲生長、子實體農藝性狀及生物學效率比較。現將試驗結果總結如下。

1 材料與方法

1.1 供試平菇菌株與培養料配方

供試W9、U1、X6、K6、V9 和4195 六個平菇菌株由中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所提供,駐研1 號為駐馬店市農業科學院菌種庫保藏菌株,650、灰美2 號、平菇99 三個平菇菌株為豫南地區主栽平菇菌株。

母種培養基為PDA 培養基。原種、栽培種培養料配方:棉籽殼88%,麩皮10%,石灰2%。料含水量為65%左右。栽培料配方:玉米芯51%,棉籽殼31%,麩皮10%,豆粕5%,石灰2%,石膏1%。料含水量為65%~70%。

1.2 試驗方法

1.2.1 料袋制備及接種

采用發酵半熟料栽培模式制備料袋及接種,具體如下:第1 天將棉籽殼、玉米芯等主料預濕,并加入石灰、石膏;第2天加入麩皮、豆粕等輔料,補水至料含水量為65%~70%,翻拌均勻后,發酵。料堆溫度達60 ℃,維持24 h 翻堆后裝袋。選用規格為22 cm×45 cm×0.0 025 cm 聚乙烯袋裝料,每袋裝濕料2.75~3 kg。滅菌時滅菌倉底部料袋內溫度升至95 ℃時停火,燜8 h后出鍋,待料袋溫度降至30 ℃以下時,采用開放式兩頭接種,每袋接種量為50 g。每個菌株重復3次,每重復15袋。

1.2.2 發菌及出菇管理

菌絲生長期無光或弱光,培養溫度為24 ℃左右,空氣相對濕度為70%。待菌絲滿袋后移至已消毒的出菇棚。出菇期控制出菇棚溫度為10~15 ℃,空氣相對濕度為85%~90%,光照強度為400~1 500 lx,二氧化碳為600 mg∕kg以下。

1.3 考察項目及方法

菌絲生長情況觀察:每個菌株隨機選取10 袋,觀察菌絲長勢、形態,并記錄菌絲滿袋用時。

子實體性狀:隨機選取供試平菇菌株第一潮菇10 朵子實體,測量子實體的菌蓋長度、寬度、厚度,菌柄直徑及長度,計算菌蓋長寬比、菌蓋長與菌柄長比,取平均值。目測子實體顏色、菌蓋橫截面形態及菌柄著生方式,手觸法測菌肉質地。依據植物品種特異性(可區別性)、一致性和穩定性測試指南(糙皮側耳)對所測定指標進行判定(下稱制定標準)。

產量:平菇子實體生長至七八成熟,孢子尚未彈射時即可采收。每個平菇菌株每個小區分開采收記產,統計三潮菇的產量,計算每個菌株的生物學效率。

1.4 數據分析

采用Spss 24.0軟件進行數據分析。

2 結果與分析

2.1 供試平菇菌株菌絲生長比較

由表1 可知,供試平菇菌株發菌期菌絲長勢沒有顯著性差異,整體表現為菌絲潔白、前端整齊。料袋接種后,U1、X6、K6、平菇99菌株菌絲生長速度最快,滿袋用時為27 d,V9、650、灰美2 號菌株滿袋需28 d,W9、駐研1 號、4195 菌株滿袋需29 d,但供試平菇菌株菌絲滿袋用時差異不顯著。

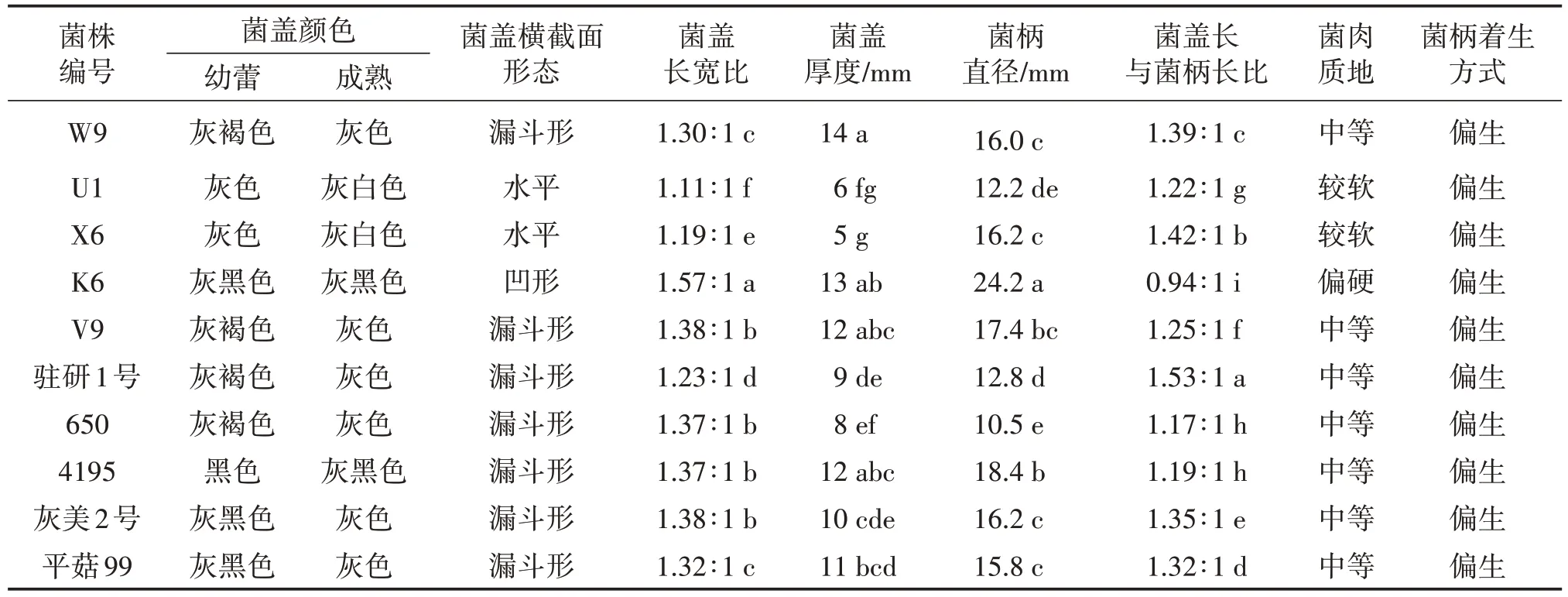

2.2 供試平菇菌株子實體性狀比較

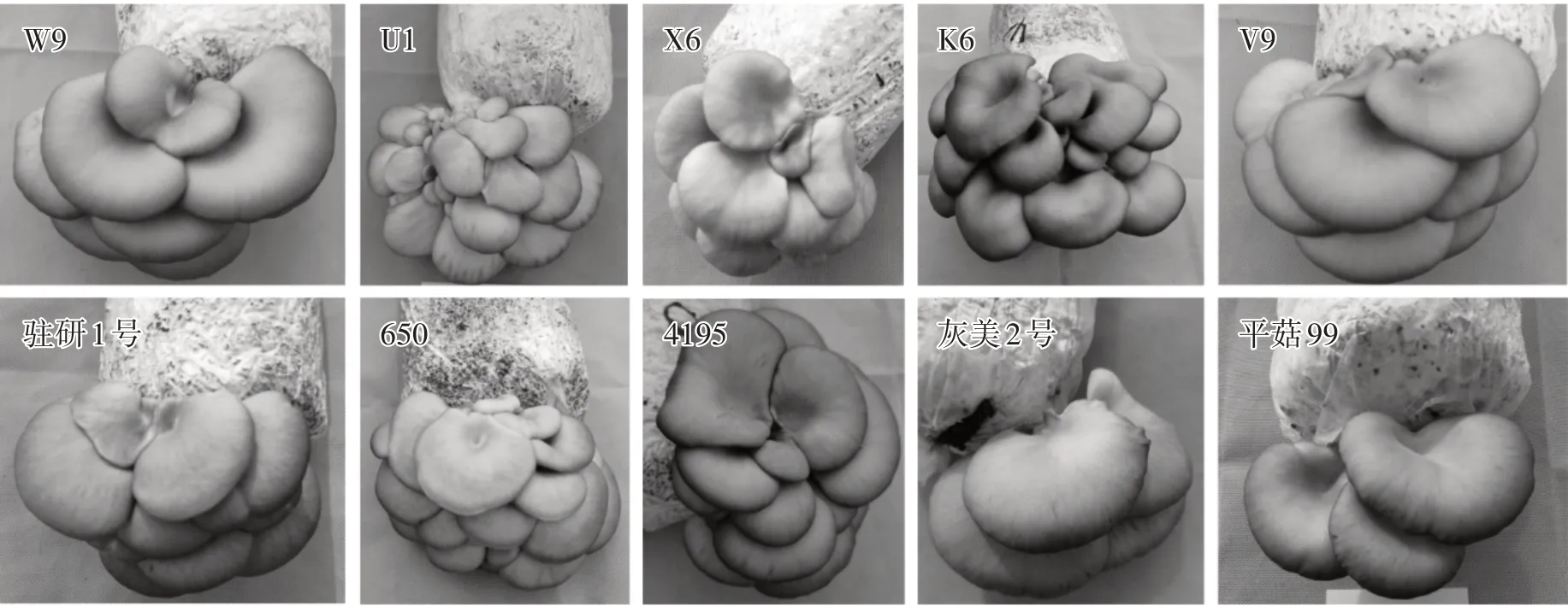

由表2 可知,供試平菇W9、V9、駐研1 號、650、灰美2 號、平菇99 菌株成熟子實體菌蓋顏色為灰色,U1、X6菌株菌蓋顏色為灰白色,K6、4195菌株菌蓋顏色為灰褐色;U1、X6 菌株菌蓋橫截面形態為水平狀,菌肉質地較軟,K6 菌株菌蓋橫截面形態為凹形,菌肉質地較硬,其他菌株菌蓋橫截面形態為漏斗形,且菌肉質地硬度中等。供試平菇菌株子實體菌蓋長寬比、菌蓋厚度、菌柄直徑、菌蓋長與菌柄長比之間有一定的差異。U1、X6 菌株子實體菌蓋長寬比與其他菌株之間均有顯著性差異,U1、X6 兩菌株之間雖有顯著性差異,但依據判定標準,U1、X6菌株菌蓋長寬比較小,均在1∶1~1.2~1,其他菌株菌蓋長寬比較大,均大于1.2∶1。U1、X6 菌株菌蓋較薄,兩者間無顯著性差異,除U1 與650 菌株菌蓋厚度之間無顯著性差異外,U1、X6 兩菌株與其他菌株菌蓋厚度之間均有顯著性差異。W9、K6、V9、4195菌株菌蓋較厚,他們之間無顯著性差異。K6菌株菌柄直徑最大,為24.2 mm,與其他菌株均有顯著性差異,V9、4195 菌株次之,兩者之間無顯著性差異;雖V9 與W9 菌株菌柄直徑之間無顯著性差異,但依據判定標準,V9、4195菌株菌柄直徑為中等,其他菌株較細,均小于17 mm。雖所有供試平菇菌株子實體菌蓋長與菌柄長比均有顯著性差異,但依據判定標準,所有供試菌株子實體菌蓋長與菌柄長比均較小。所有供試平菇菌株菌柄著生方式均為偏生。供試平菇菌株子實體形態見圖1。

圖1 供試平菇菌株子實體形態

表2 供試平菇菌株子實體性狀比較

2.3 供試平菇菌株產量

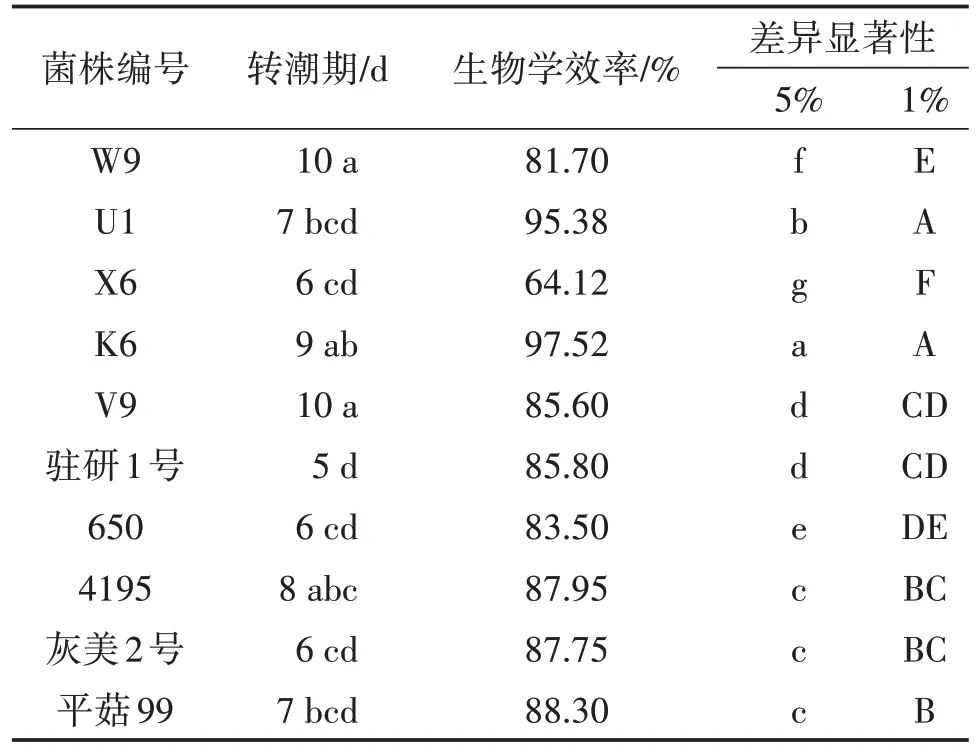

由表3 可知,供試平菇菌株的轉潮期及平均生物學效率有差異。駐研1 號菌株轉潮期最短,為5 d,與W9、K6、V9、4195 菌株之間具有顯著性差異,與其他菌株無顯著性差異;W9 與V9 菌株轉潮期最長,為10 d,除與4195、K6 菌株之間無顯著性差異外,與其他菌株均有顯著性差異。K6菌株雖轉潮期較長,但生物學效率最高,與其他菌株有顯著性差異;U1菌株生物學效率較K6次之,兩者有顯著性差異;4195、灰美2 號、平菇99 菌株之間生物學效率差異不顯著,V9、駐研1 號、4195、灰美2 號菌株之間生物學效率無極顯著差異;V9 與駐研1 號菌株之間生物學效率差異不顯著,與650菌株具有顯著性差異;W9與650菌株之間生物學效率有顯著性差異,無極顯著差異;X6 菌株生物學效率最低,與其他菌株有極顯著差異。

表3 供試平菇菌株產量比較

3 小結

試驗結果表明,供試10 個平菇菌株中,K6 菌株的綜合性狀表現較好,子實體菌蓋灰黑色、菇質硬、菌蓋長寬比大、生物學效率最高。但K6菌株的菌蓋橫截面形態為凹形,水滴落在其表面易積水感染黃菇病,因此,生產中應嚴格控制空氣相對濕度,以免因濕度過高,導致菌蓋表面出現積水。平菇U1菌株生物學效率雖高于當地主栽菌株,但幼蕾多達55~65 朵,成熟分化35 朵左右,相當部分未能成功分化子實體,需要進一步馴化,且菌肉質地較軟,不利于長途運輸,灰白色菌蓋,也不受當地歡迎,因此宜作為當地生產用種。V9、駐研1 號菌株生物學效率雖略低于當地主栽菌株4195、灰美2 號、平菇99,但與主栽菌株650 比較具有顯著性差異,且這兩個菌株的綜合性狀表現較好,可以考慮將其作為當地主栽品種的搭配菌株。W9、X6 菌株生物學效率較低,且W9 菌株子實體菌蓋顏色95%為灰色,5%為白色,遺傳不穩定,需進一步馴化。

綜上所述,K6菌株適宜作為豫南地區冬季栽培平菇的主推菌株,V9、駐研1號菌株可以搭配當地主栽品種4195、灰美2 號、平菇99 菌株應用于生產,U1、W9、X6菌株不宜推廣。