“雙減”背景下生物實踐活動的作業設計

管文帥

“雙減”背景下,生物學科旨在培養具有“生命觀念、理性思維、科學探究、社會責任”學科素養的人。作業是學生核心素養培養的重要環節和載體,素養形成要通過讓學生在情景中運用知識解決實際問題。率先更新教師的作業觀念,提升作業設計質量,優化作業評價方式可以讓“雙減”以最快的速度落地。“雙減”政策要求減少機械性的書面作業,要求開展更具有學科探究性、學科實踐性的作業。加之新課標強調基于真實的生物學問題情境展開教學,故教師試圖為學生創設真實的生物情境,通過開展實踐性的項目主題活動,鼓勵學生進行小組合作、嘗試多元探索,獨立完成項目調查報告,從而在減少學生書目作業負擔的同時,完成所學知識的內化與運用,培育學生的探究實踐素養。

一、創設真實情境,解決實際問題

“雙減”政策強調學生的“活動和體驗”。學習是學習者基于特定的情境主動構建的過程,是在真實情境中的一種實踐活動。生物學課程高度關注學生學習過程中的實踐經歷,強調學生的學習過程是主動參與的過程,選擇恰當的真實情境,設計學習任務,讓學生積極參與動手和動腦的活動。初一上學期中段考后,學校舉行“走進野生動物世界,探索神奇大自然”研學活動。學生已學習了七年級上冊生物學關于生物與環境的知識,具備一般的生物觀察能力和相關生物學知識,可以通過小組合作的形式解決實際問題。

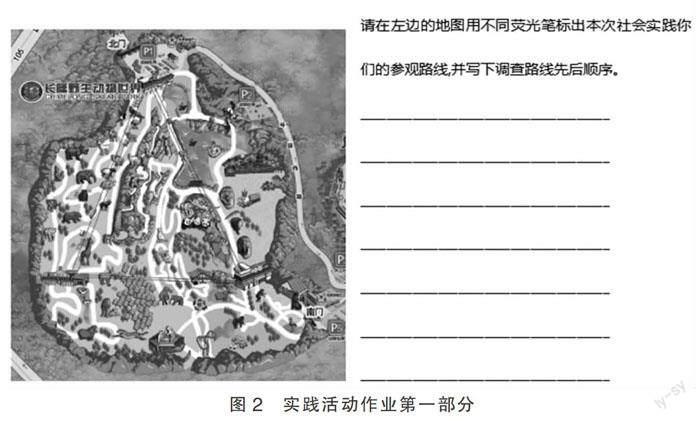

學生剛下車,就直接進入我們的教學情境——野生動物園。這種真實情境和平時我們上課引入環節中創設的情境不一樣,學生從拿到地圖時,就開始解決真實的問題。該動物園是目前全球動物種群最多、規模最大的野生動物公園。僅觀察地圖,就可以發現三種不同的觀察路線:步行路線、纜車路線和小火車路線。不同路線可以觀察不同的內容:步行路線可以獲得更多細節信息,比如動物的身體形態結構特點和行為特征;纜車路線可從高處觀察,更容易看到動物的種群分布信息;小火車路線則深入生物“野生”環境中,對觀察動物的棲息環境非常有利。

學生通過小組討論選取路線,用不同顏色的筆標出調查先后順序,用文字寫出調查路線。我們可以從下面幾幅圖看出不同小組選取的路線不同,觀察的動物種類不一樣,觀察的順序不同。即使觀察相同的動物,不同的觀察時間能夠記錄下來動物的行為是不一樣的。比如同樣是觀察獅群,早上9點經過的學生會發現獅子們在玩耍,而中午看到獅群中多數獅子都在睡覺。因此路線的不同、觀察時間的不同會產生不同的調查結果,為后續的組間交流創設更大的空間。

二、設計學習任務,加強學科關聯

(一)優化記錄表格

教材內的記錄表設計主要有生物名稱、數量和生活環境幾項。在設計作業時結合野生動物園的特點加入了生物特征(學生近距離觀察動物之后進行記錄,包括結構特征、行為特點等)、所屬分類(野生動物園內設計有非常豐富的物種信息,學生通過閱讀獲得該動物分類信息,通過完成這個任務為本節調查報告的統計歸類和八年級下冊的生物分類提供鋪墊)在表格中選取了火烈鳥和長頸鹿作為例子,引導學生通過觀察完成表格的填寫。

(二)加強學科關聯

新課標中新設置“跨學科實踐”學習主題,引導學生綜合運用不同學科相關知識和方法,嘗試分析和解決實際問題。學科間的融合不是割裂的、拼湊的內容,而是在我們教學中確實需要使用其他學科的知識或者技能去解決問題。在動物園生物調查活動中,學生進入園區拿到地圖需要設計小組調查路線,調動原有的地理知識去完成地圖的閱讀,并選擇路線完成實踐活動。第二方面,參觀動物園最值得觀察就是豐容的內容。雖然課本內沒有學習相關知識,教師通過給出文字概念和示范卡片引導學生如何去觀察,學生通過自學、小組討論等方式對概念和示范圖片內容學習與整合之后完成老師設計的任務,從而促進能力的提升。豐容部分需要學生通過觀察把動物園的豐容內容簡要畫出來,這就是使用學生的美術能力,它不需要非常專業,只需要寫實地把場景畫清楚即可。一份觀察作業就有機融入了多學科的內容,學生利用自己的知識去解決真實問題。

三、立足核心素養,培養關鍵能力

生物學課程要培養的核心素養,主要是指學生通過本課程學習而逐步形成的正確價值觀、必備品格和關鍵能力。

(一)通過獲得生物與環境的基礎知識,形成相應的生命觀念

生物核心素養——觀察能力的培養貫穿始終。從“觀察”這一生物重要技能入手,利用學生已有的潛概念,例如引導學生回憶起兒時逛動物園的經歷。教師應該深入闡述在野外觀察中除了記錄生物的種類、結構特點和行為特征以外,還需要特別關注生物所在的棲息地,逐步形成生物與環境互相依賴密不可分的生命觀念。這種教學方法使學生得以在實踐活動作業的過程中一邊學習,一邊運用、內化所學知識。

(二)通過實踐活動的調查過程,初步掌握科學思維方法

實踐是檢驗真理的唯一標準,學生的學習應該從學科邏輯走向生活邏輯,沉浸式的深度體驗式科學思維發展的前提,是生命觀念滲透的基石,是態度責任升華的載體。 在實踐活動中,需要學生尊重事實證據,對自己觀察到的生物種類如實地進行記錄;記錄之后運用比較和分類、歸納等思維方法去完成整理;在小組合作中能夠獨立思考設計調查路線,和小組成員之間討論過程中能夠對它們的觀點進行審視評判、質疑包容。

(三)初步具有跨學科實踐能力,解決真實情境中的生物學問題

引導學生綜合運用生物學知識,結合地理閱讀地圖、美術繪圖等學科的知識來共同完成實踐報告,能夠激發學生的學習探究興趣,樂于探索生命的奧秘。 從學生們提交的作業反饋可以發現:學生是可以通過教師給的提示完成相應的任務,而且每位學生的作業內容是開放的,可以選擇自己感興趣的動物來進行記錄,也可以選擇豐容比較豐富的物種來分享。這樣有利于后續的分享交流,學生在展示過程中,通過閱讀不同同學的報告可以獲得更多豐容的知識,體會豐容的設計確實是生物和它所生活環境有機結合的體現,從而突破“生物與環境密切相關”的重難點。

四、結語

缺乏實踐性質的生物教學體系會阻礙學生綜合素質的和諧發展,實踐活動作業可以優化傳統作業的設計模式,兼具創新性和趣味性,可以重塑學生的作業觀。可以培養學生的生物實踐能力和自主學習能力。在“雙減”背景下我們將實踐活動作業以深入貫徹落實科學方法觀為指引,堅持“學用結合、學以致用”,進一步提升學生的觀察能力和生物素養,將生物科學知識生活化,讓學生走到大自然去感受、去觀察、去體會生命的神奇和美好,珍愛生命與熱愛大自然。

責任編輯 徐國堅