增強產業鏈韌性的現實邏輯和實踐路徑

祝樹金 李丹 彭彬

[摘要] 當前,在百年變局和全球產業鏈分工區域化、短鏈化、多元化背景下,我國產業鏈安全和穩定面臨多重挑戰,如替代轉移、資本回流、產業鏈不完整,國際經濟秩序深度演變下的產業鏈安全隱患和話語權缺失,以及創新支撐不足、核心技術受制于人導致產業鏈升級乏力等。提升產業鏈韌性,是打造自主可控、安全可靠的現代化產業鏈供應鏈體系的必然要求。需要從全國統一大市場建設(市場側)、數智化驅動(動力側)、產業鏈治理(治理側)三方面,探究新發展格局下我國產業鏈韌性提升的現實邏輯,加快構建內需主導、內外互促的產業鏈體系,推進產業鏈數智化發展,深化區域合作和產業標準建設增強產業鏈話語權。

[關鍵詞] 新發展格局? ? 產業鏈韌性? ? 數智化? ? 區域合作? ? 現代化產業體系

[中圖分類號] F124? ?[文獻標識碼] A? ? [文章編號] 1004-6623(2023)02-0042-11

[基金項目] 國家社會科學基金重大招標項目:新發展格局下我國制造業高端嵌入全球價值鏈研究(22&ZD100)。

[作者簡介] 祝樹金,湖南大學經濟與貿易學院教授、博士生導師,研究方向:國際貿易與經濟增長、技術創新與產業發展、全球價值鏈等;李丹、彭彬,湖南大學經濟與貿易學院博士研究生,研究方向:國際貿易與制造業價值鏈升級。

構建新發展格局是我國應對百年變局和推動高質量發展的重大戰略選擇,也是加快建設現代化產業體系的路徑要求。產業鏈現代化作為構建新發展格局的基礎和核心(汪彬和陽鎮,2022),其最重要的一個內容維度就是產業鏈韌性。產業鏈韌性提升既是產業鏈優化升級的重要特征,也是實現產業鏈現代化并加速構建新發展格局的戰略支撐。近年來,受大國博弈、新冠疫情、地緣政治沖突等影響,我國產業鏈關鍵環節“卡脖子”問題凸顯,面臨“斷鏈”和“脫鉤”風險。美國、歐盟等發達經濟體推動區域貿易協定簽訂,全球產業鏈分層、固化趨勢明顯。我國雖為制造業大國,但一些重要產業鏈、某些產業鏈關鍵環節受制于人的局面未從根本上改變。與此同時,全球產業鏈分工呈現區域化、短鏈化、多元化等新特征新趨勢,全球產業鏈正在加速重構和變革。面對產業鏈發展中存在的慢性壓力和急性沖擊,加速產業鏈現代化發展成為亟須解決的重要問題。

由此可見,提升產業鏈韌性,是打造自主可控、安全可靠的現代化產業鏈供應鏈體系的必然要求,是新時代戰略機遇期的必然選擇,也是提升國家經濟自主性和安全性的必由之路。我國一直都重視對產業鏈韌性的頂層設計。2021年12月,中央經濟工作會議專門提到產業鏈韌性提升問題;2022年7月,中共中央政治局會議強調“著力以鍛產業鏈長板、補房地產短板、調動各方積極性為抓手,推動高質量發展”;2022年9月,習近平主席向產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇致賀信,指出“維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障”。黨的二十大報告指出要“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”,從經濟安全、產業安全的維度突出強調了提升產業鏈韌性的重要性。本文立足于產業鏈韌性的科學內涵,分析我國產業鏈韌性面臨的現實困境,力圖深入探究驅動產業鏈韌性提升的內在邏輯,探尋提升我國產業鏈韌性和安全水平、實現中國式現代化產業體系建設可能的實踐路徑。

一、新發展格局下產業鏈

韌性的內涵及相關研究

“韌性”表示系統受到外部擾動后的回彈能力,起初是作為物理學的基本概念。隨著該概念外延,“韌性”的涵蓋面逐步涉及生態、地理和經濟等領域,并結合主體所處具體情境,衍生出生態韌性、城市韌性、經濟韌性等概念。其中,經濟韌性是指經濟體應對沖擊、面臨危機、恢復更新的能力,是對區域經濟系統抵御力、恢復力、再組織力和更新力的評價,主要包括沖擊抵抗力和適應恢復力兩個方面(石建勛和盧丹寧,2023)。產業鏈韌性(Industrial Chain Resilience)隸屬于經濟韌性的概念范疇,是指開放經濟條件下上下游相互關聯的產業在遭受外部沖擊或風險時避免斷鏈的能力,以及面臨沖擊或風險后迅速適應并恢復正常狀態、甚至將危機轉化為機遇的能力,是對未來不確定性的一種預測、反應和敏感程度。上下游關聯企業是產業鏈的基本構成,因此,把握產業鏈韌性的內涵須從微觀企業著手,綜合考察外部環境改變時的企業決策、生產行為、市場競爭、結構調整、政策作用等,與之相對應的內容則涉及企業組織韌性、生產端韌性、市場端韌性、結構端韌性和政策端韌性的分析。

現有文獻多采用綜合指標體系法評估中國產業鏈韌性,但在衡量維度、構建方法及選取指標類型和范圍上有所區別。殷為華(2019)圍繞產業鏈的抵抗、更新、再定位和恢復四種能力,運用突變級數模型選取13個指標,對長三角城市群的產業韌性水平進行了綜合評價。成青青(2022)則按照產業鏈的抵抗、恢復、自主控制和高端引領四個維度,使用熵值法分別對29個三級指標、10個二級指標、4個一級指標依次賦權,構建出城市層面的產業鏈韌性評價指標體系。張虎 等(2022)則從產業鏈的高端引領、鏈條控制和盈利能力三個維度,采用熵值法選取14個指標,對我國各省份的產業鏈韌性予以綜合評分;研究表明,雖然我國產業鏈現代化平均水平呈上升態勢,但整體水平不高,產業鏈面臨“補鏈延鏈”“保鏈穩鏈”“強鏈興鏈”等多重挑戰;產業鏈韌性存在區域和省份差異,相較于東部地區,中、西部地區產業鏈發展基礎薄弱,產業鏈韌性不足。需要注意的是,上述構建指標衡量的是產業鏈整體的韌性,并未進行行業的區分。部分學者將產業鏈韌性的研究聚焦到行業層面,特別是對制造業的產業鏈韌性進行了測度,如鄭濤和楊如雪(2022)結合高技術制造業的韌性內涵和產業特征,將其產業韌性區分為斷裂韌性和沖擊韌性,其中斷裂韌性主要衡量產業內部的穩健性、流動性和創新性,而沖擊韌性主要評估產業外部的保障條件、脆弱性風險和促轉型因素的作用,采用熵值法對21個三級指標予以賦權,構建了高技術制造業的產業韌性綜合指數;研究表明,我國高技術制造業的產業韌性變動呈現出時間和空間的演化特征;各地區高技術制造業的產業韌性水平呈增強態勢,但地區差異顯著。

二、新發展格局下我國產業鏈

韌性面臨的主要問題

我國擁有全世界產業門類最齊全、產業體系最完整的工業部門,包含聯合國產業分類中所列的全部工業部門,制造業規模占全球的30%,制造業增加值多年保持世界第一,躋身貿易大國之首。這一優勢為產業鏈優化升級提供了基礎保障,但面臨外部沖擊、技術封鎖和打壓時,產業鏈韌性不足的問題凸顯。

(一)替代轉移、資本回流以及產業鏈不完整問題

1. 產業鏈制造生產環節的替代和轉移,可能引致我國產業鏈“斷鏈”風險

作為“世界工廠”,我國在全球產業體系中具有顯著優勢,但隨著我國勞動力市場越過劉易斯拐點,勞動力成本顯著上升,部分處于價值鏈低端的勞動密集型產業開始尋找替代生產線和生產地,在2008年國際金融危機后開啟第五次產業轉移背景下,我國一些生產線在逐漸向泰國、越南等東南亞國家轉移;同時,由于中美貿易摩擦、新冠疫情沖擊等,一些重點制造業產業鏈也不斷向印度、東南亞地區外遷(張杰和張晨曦,2022)。根據唐宜紅和張鵬楊(2022),2020年中國承接耐克鞋類和阿迪達斯鞋類生產的份額下降到21%和15%。資本和技術密集型制造業的加工環節也存在外遷現象,如三星、蘋果、東芝等通信企業將生產環節轉移至越南等地,截至2021年,越南已承接了三星超過50%的手機出口及30%以上的電子產品出貨量。中國制造業 “低端競爭”壓力不斷上升,發展空間備受擠壓。

2. 產業鏈制造生產環節優勢減弱和資本回流,加劇我國產業鏈“脫鉤”風險

在現有的價值鏈分工和貿易網絡中,中國早期利用低廉的勞動力成本優勢,承接了來自發達國家產業鏈生產環節中附加值低的勞動密集型行業。為了降低國內實體經濟“空心化”,避免金融脫離實體經濟泡沫化、經濟可持續發展能力的弱化以及收入不平等的持續擴大,美歐等發達經濟體實施“再工業化”戰略,加速與我國“技術脫鉤”,2021年6月,美國商務部發布《關鍵產品供應鏈風險評估報告》,主張在新能源、半導體等關鍵領域加大投資,促使產業資本回流本國。2021年中國制造業實際利用外商直接投資金額337.3億美元,較2013年的455.5億美元減少約26%。處于產業鏈核心位置的外資企業的缺位,將使得圍繞其運營的上下游產業生產活動受限,產業鏈生產環節的完整性可能被打破,外商直接投資的減少弱化了示范—模仿效應的發揮,不利于新產業鏈的形成。同時,數字信息技術的突破一定程度上弱化了發展中國家用工成本的比較優勢,加速了工業生產活動重新回流到發達國家的進程。

3. 高端設備和核心基礎設施的“斷供”風險不斷加大,產業鏈對外依賴度高

長期以來,我國在附加值高、尖端技術的產業及核心零部件等方面,對外依存度高,存在潛在的技術限制風險;特別是創新型產業鏈如制藥、航天、通信設備和半導體原件等,進口設備“斷供”風險陡增,企業擴產受阻。工信部調查數據顯示,到2018年,我國關鍵材料的自給率僅為16%,而70%以上的智能終端處理器、通用處理器95%使用的高端專用芯片依賴進口;在高檔數控機床、高檔裝備儀器、汽車等關鍵精加工生產線上高達95%的制造和檢測設備無法實現自主生產①,部分產業遭遇“缺芯”“少核”“弱基”的嚴峻挑戰。整體上我國制造業高端技術的發展面臨多重掣肘和不確定性風險,產業鏈韌性面臨生產端 “斷供”風險。

(二)國際經濟秩序深度演變下產業鏈存在安全隱患和話語權缺失問題

1. 國際多邊貿易體制正不斷被削弱,美西方針對性產業政策對我國產業鏈的沖擊,加劇區域化進程和產業鏈“去中國化”趨勢

美歐等發達經濟體以征收高額關稅等形式限制我國產品出口,美國對中國實施出口管制和“長臂管轄”,將我國視為“主要戰略競爭對手”,貿易保護主義和單邊主義的浪潮此起彼伏,進一步惡化了產業鏈的扭曲。同時,美國的區域貿易協定戰略也在不斷改變中國產業的全球格局,加劇全球產業鏈的“去中國化”趨勢。近年來,為遏制中國的發展及限制對以美國為主導的國際秩序規則的沖擊,美國試圖繞開中國,構建“去中國化”的全球產業鏈,如美國主動牽頭制定了TPP、TTIP、USMCA等一系列將中國排除在外的自貿協定,其中的“毒丸條款”旨在限制其他潛在貿易合作伙伴與我國簽訂優惠貿易協定的機會,試圖減少中國制造業產業鏈在相應區域的正常分布。

2. 我國產業鏈不確定性隱患增加,面臨從極端事件到地緣政治不確定性,再到自身數字系統的網絡安全問題

隨著生產要素的全球流動以及生產網絡全球化進程的推進,產業鏈的“漣漪效應”為沖擊的滲透和破壞的擴散提供了更大的“表面區域”。一些極端事件頻發,如新冠肺炎疫情、極端氣候、地緣政治沖突等,必然影響生產要素及產品的正常流動,對我國相關產業進出口產生嚴重沖擊。數據顯示,平均每3.7年就會發生一次持續1個月或以上的供應鏈中斷,而與最極端事件相關的財務損失也一直呈現上升趨勢。受疫情和地緣政治因素影響,全球貿易中的16%—26%會發生以國內生產、進岸外包和生產基地調整為主要形式的跨境轉移(麥肯錫全球研究院,2020)。此外,隨著物聯網、企業上云等技術的廣泛應用,產業鏈的網絡安全問題也日益嚴峻,產業鏈的穩定性面臨日趨頻繁和嚴重的沖擊風險。

3. 全球治理赤字加大背景下我國產業鏈話語權和主導權缺失,面臨更多隱性壁壘

當前,全球產業格局處于深度調整期,由美國等發達國家主導的全球治理體系已危機重重,新的全球產業鏈治理機制尚未形成,而美國實施的逆全球化進一步加劇了全球治理赤字。在此背景下,我國產業鏈韌性面臨更嚴峻的內外環境壓力測試,固有的以發達國家為核心的全球產業鏈布局,限制了發展中國家對全球產業鏈主導權的競爭,包括中國在內的發展中國家可能陷入全球產業鏈“俘獲型”治理的困境之中(凌永輝和劉志彪,2021);我國全球產業鏈話語權本身相對缺失,而美國實施的霸凌行為對中國產業增加了各種形式的不合理市場限制,進一步遏制中國產業鏈主導權。此外,在產業鏈治理中發揮著關鍵性作用的產業國際標準,大部分由發達國家鎖定,如95%的國際標準由美日德英法等發達國家主導制定,中國在國際標準競爭中處于劣勢。此外,發達國家對中國實行的“標準合圍”和“標準鎖定”,是推進我國國內標準國際化進程的強力阻滯,長期來看,這些都將成為產業鏈韌性提升的制約瓶頸。

(三)創新支撐不足、核心技術受制于人導致產業鏈升級乏力,“強鏈” “興鏈”亟須突破

1. 自主創新能力不足,在全球技術競爭中處于劣勢

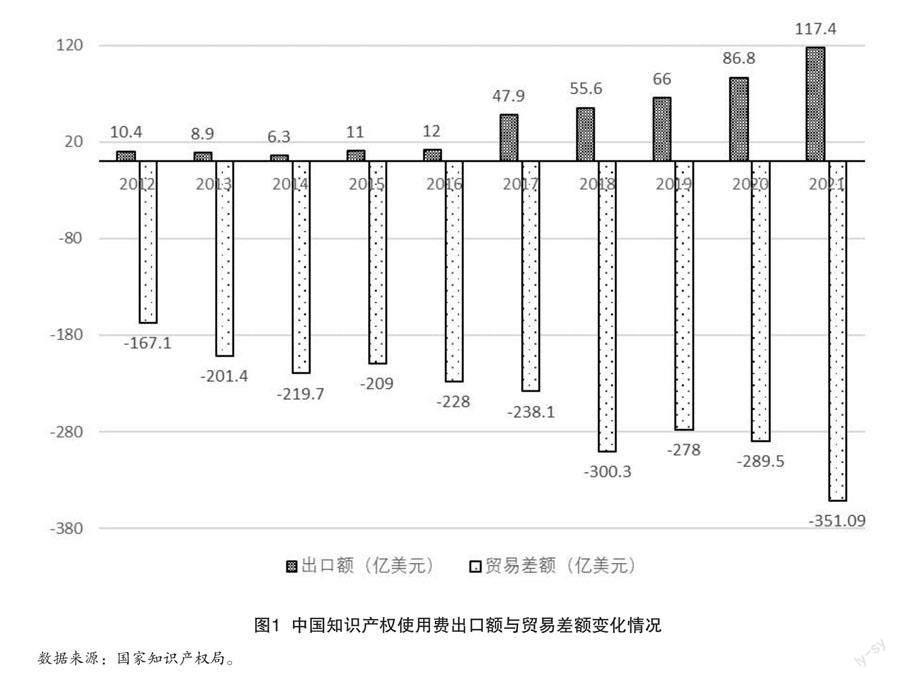

內生增長理論表明,創新和技術進步是經濟長期增長的關鍵所在,降低技術的對外依存度,化解關鍵環節“卡脖子”風險是增強產業鏈自主控制力,提升產業鏈韌性必須啃下的“硬骨頭”。2021年,全球知識產權使用費出口金額為4444.8億美元,其中,美國出口為1248.27億美元,占全球比重達28.08%,而中國出口為117.4億美元,占全球比重僅為2.63%(圖1);2021年,中國知識產權使用費進口468.49億美元,知識產權購買支出排全球第三,全球知識產權使用費的貿易逆差達351.09億美元。2020年,中國科技研發經費投入強度為2.44%,約為韓國的一半,比日本、美國均低近一個百分點。盡管中國的研發經費投入絕對量目前僅次于美國,但用于基礎研發和原始創新的部分僅占研發投入經費的6.2%,遠低于發達國家15%—20%的水平;基礎研發投入占比偏低,客觀上制約了我國在底層科技創新上的突破。此外,我國的科技創新成果轉化能力偏弱,盡管2020年我國以近6.9萬件的專利申請量躍居全球首位,但專利成果轉化率僅為6%,與美國50%的轉化率相比存在較大差距。

2. 關鍵核心技術受制于人,協同創新能力弱

一方面,擁有高附加值高技術含量的生產環節依賴于進口中間品投入,部分行業最終品的出口附加值率甚至低于勞動密集型的紡織業、玩具制造業。這主要是源于我國企業傾向通過購買技術,學習模仿生產,技術創新難以突破原來的外部技術依賴。中科院發現我國在生物技術、量子信息和傳感技術等14個具體領域底層關鍵技術仰賴于他國,重點產業領域關鍵核心技術自主創新能力缺失(張杰,2020),美國對中國實施諸如“實體清單”管制的行為,旨在對華實施技術封鎖。另一方面,高新技術企業與關聯企業之間協同創新不足,導致產業鏈上的領先企業無法發揮聯動效應,難以形成特色優勢,進而帶動產業鏈升級。我國高新技術產業總產值與總出口維持穩定增長,但由于我國產業起步晚、發展慢、基礎薄,研發能力較發達國家處于劣勢地位,當前處于全球制造業生產第三梯隊,仍屬于產業鏈的中低端位置。

三、新發展格局下我國產業鏈

韌性提升的現實邏輯

立足新發展格局,考慮到當前我國產業鏈韌性所面臨的外部循環不暢、安全隱患及話語權缺失、創新驅動不足等問題,本文基于市場側、動力側、治理側角度,從國內大市場建設、數智化驅動和產業標準治理三方面,探究新發展格局下我國產業鏈韌性提升的現實邏輯機制,嘗試回答新發展格局下我國提升產業鏈韌性面臨的主導市場、內在動力和治理能力等問題。

(一)提升產業鏈韌性須依托于全國統一大市場建設和國內大循環支撐

建設高標準的國內大市場、暢通國內大循環,是提升產業鏈韌性、實現產業鏈現代化的本質要求和內生動力。全國統一大市場的高標準主要體現在政策統一、規則統一、執行協同等方面,建設這一高標準的國內大市場有賴于充分的市場競爭和具體的社會分工(劉志彪和郭夢華,2023)。真正把國內超大規模的市場優勢和內需潛力發揮出來,還須倚仗國內經濟大循環的暢通。提升產業鏈韌性需要在提升產業創新能力、國際競爭能力、要素協同發展能力、價值增值能力等方面取得全面突破。高標準的全國統一大市場、國內大循環影響產業鏈韌性提升的邏輯機理,主要體現在以下幾個方面。

1. 通過創新激勵效應,化解產業鏈各類“卡脖子”難題

首先,國內超大規模市場將為各類要素創造充足的市場機會,吸引全球優質創新要素向中國集聚,為產業鏈關鍵環節的技術創新提供要素儲備;其次,國內大市場的旺盛市場需求和國內大循環的暢通將誘導創新潛力和動能的釋放,有利于新興產業的培育和重要領域核心技術的突破;再次,全國統一大市場建設通過市場競爭機制優化,煥發企業技術創新活力,激發主體企業在重要領域競相進行原創性科技創新;復次,數據和技術要素能夠為產業鏈現代化發展賦能,而要素自由流動是高標準國內大市場建設的應有之義(郭克莎和田瀟瀟,2021)。因此,憑借全國統一大市場建設,暢通國內大循環,有利于突破產業鏈新興領域和關鍵環節的核心技術攻關和顛覆式創新,促進各種“卡脖子”技術難題的解決,實現產業鏈的自主可控。

2. 通過本地市場效應,促進更高水平產業鏈開放格局的形成

高標準國內大市場和國內大循環的暢通意味著更大范圍、更寬領域、更深層次的產業分工,其將助力更高水平開放格局的形成,提升產業國際競爭力(趙偉洪和張旭,2022)。從開放范圍而言,要素資源將以產業轉移和技術溢出等形式在國內大市場中進行跨區域流動,帶動中西部等欠發達地區的開放發展。從開放領域而言,國內大市場在深化制造業開放的同時,也拓寬了服務業的開放領域。一方面,國內大市場能夠對外資企業形成吸引,通過競爭效應和示范效應推動國內企業服務意識的提升,優化企業的服務能力;另一方面,面對國內大市場多樣性需求,國內企業將以服務外包的形式將部分服務外包給專業的服務企業,在提高企業專業化服務水平的同時,專業化生產也將帶來產業國際競爭力的提升。從開放層次而言,全國統一的大市場意味著更成熟、規范的制度環境,這就要求國內的市場經濟規則、標準與國際實現普遍銜接,降低全球高端資源跨國流動的制度壁壘,使中國的產業鏈能夠嵌入更深層次的國際分工體系,鍛造更具韌性的產業鏈。

3. 通過要素配置效應,提高產業鏈要素的協同發展能力

全國統一的大市場和國內大循環的暢通,促進技術、金融資本和人力資源等要素在更大范圍內的流動,促進要素的有效配置,為科技創新、現代金融、人力資源與實體經濟的協同發展創造了市場條件和原動力(劉志彪和郭夢華,2023)。一方面,國內大市場和內循環的暢通既有利于科技成果的轉化,也為創新技術在實體經濟中的實踐運用提供多樣化的現實場景,有利于創新技術與其他各類產業要素的協同發展,促進韌性產業鏈的形成(汪彬和陽鎮,2022)。另一方面,內循環的暢通將打通制約經濟循環的關鍵堵點,疏浚金融資源與實體經濟之間的通道,能夠緩解實體企業“融資難、融資貴”等問題,而統一的國內大市場為金融資本跨地區、跨產業向實體經濟充分涌流提供了良好的市場環境,從而有效阻止企業“資金斷供”情形的發生,有利于產業鏈韌性提升。此外,國內超大規模市場將對全球優質的人力資源形成吸引,為人力資源的市場供給擴容,而國內大循環的暢通使得人力資源更容易實現跨區域、跨產業的高效配置,提高人力資源與其他產業要素的協同能力,促進產業鏈韌性和安全水平提升。

4. 通過規模經濟效應,夯實國際間產業及產業鏈競爭的成本優勢

國內大市場規模經濟效應產生的分工和集聚能夠帶來市場交易費用的降低,為產業鏈韌性和國際競爭力的提升提供成本優勢。分工理論認為,專業化分工程度取決于市場規模的大小。國內大市場為專業化分工提供了有效的市場條件,提高了微觀主體的專業化水平,助益其在國際市場競爭中獲取比較優勢。另外,國內超大市場規模有利于制造業產業集聚,在縮短上下游企業之間地理距離的同時,也能夠帶來企業物流成本、契約成本等交易費用的降低(肖興志和李少林,2022),使得企業有更充裕的資金用于科技創新。在規模經濟的成本節約效應和創新激勵效應的作用下,國內大市場將在我國產業鏈韌性提升方面發揮巨大優勢。

(二)提升產業鏈韌性須以數智化發展作為核心驅動力

數字經濟時代,實現產業鏈韌性的提升離不開數智化驅動。數智化是指產業應用數字化技術推動信息化、數字化與智能化等方面的轉型,其實質是以大數據、人工智能、物聯網、云計算等數字新技術引領的產業鏈革新。圍繞這一產業鏈變革,可以從新要素、新范式、新產業、新動力四個方面理解數智化驅動產業鏈韌性提升的邏輯機理。

1. 數智化衍生出的新信息和新知識等要素,是產業鏈韌性提升的新媒介

數字經濟時代,產業鏈上下游企業之間信息、知識的交流分享主要以數據的形式呈現,而以大數據和數字技術為媒介的產業數字化促進了原有生產要素間的協同性,以此推動產業鏈韌性的提升。一方面,數智化加快了產業鏈對沖擊的響應速度。制造業產業鏈數智化意味著,企業產品的生產、分配、交換等各個環節中的信息傳遞和要素流動均以要素信息化和數據化作為標準流通媒介,這將使得企業間的信息共享更便利,信息傳導更通暢,面對沖擊時能更快、更好地作出反應,并適時制定預案。另一方面,數智化突破生產要素流動的時空壁壘。云計算、人工智能等新信息技術的運用,讓知識、信息等要素高效率共享和傳輸成為可能,使得產業鏈邊界劃分不再囿于分工、地域和交易成本的限制,促進了生產要素的自由流動,要素間協同性得以凸顯。另外,以云計算、人工智能等為代表的新信息技術的數智化場景應用,在有效擴大企業經濟活動時空范圍的同時,也降低了企業的生產交易成本、信息獲取成本和學習成本,有利于地區產業鏈發展優勢的鞏固。

2. 數智化引領的平臺經濟,是產業鏈韌性提升的新范式

完整的產業鏈包括生產制造、技術交流、運營管理和交易流通等環節,數字平臺為上述環節的運營提供便利的同時,也促進了鏈上企業分工的細化和協作的暢通,有利于產業鏈韌性的提升。一方面,由數智化引領的平臺經濟模式提高了產業鏈資源的利用效率。零散分布于產業鏈各鏈條的碎片化資源或閑散資源,經由數字平臺的整合后,其利用效率將大大提高,有利于整條產業鏈韌性的提升。另一方面,由數智化引領的平臺經濟模式將打破產業鏈之間的信息壁壘。數字平臺駁接多條產業鏈,借助數字平臺這一載體,企業可以實現信息的整合、數字的共享以及資源的調配等,打破產業鏈單獨成鏈或封閉鏈條等現狀,推動產業鏈的網絡協同化,形成產業生態群落,能有效提高產業鏈的韌性(郭周明和裘瑩,2020)。此外,由數智化引領的平臺經濟模式還能夠破除創新過程中的“信息孤島”問題。所謂 “信息孤島”,是指各個相對獨立、不同類型或不同學科的數字資源系統,由于相互封閉,無法進行正常信息交流的情形;而借助數字平臺可以集聚各類優質創新資源,實現創新業務的平臺化及協同發展,破解創新過程中的“信息孤島”問題,為企業創新提質賦能,最終提升產業鏈韌性。

3. 數智化賦能的數字產業,是產業鏈韌性提升的關鍵載體

數字產業涉及電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等,數字產業為數字經濟領域技術創新向產業創新轉變提供廣闊的前景,是引領產業發展重心向技術密集型轉移的關鍵。數字產業為產業基礎高級化、產業鏈韌性的筑造提供了新的動能。一方面,數字產業創新為產業鏈韌性的強化提供技術支撐。以數字產業為代表的新興產業的蓬勃發展加快推進自主創新,促進技術密集型產業發展,提高了我國產業鏈的韌性。另一方面,數字產業能夠削弱危機沿著產業鏈傳導的風險。數字產業銜接著產業鏈的上下游環節,既能快速有效地應對外來沖擊對上游環節造成的鏈條停擺(陳曉東 等,2022),也能對下游環節產業風險的傳導加以預警,維持產業鏈的安全穩定,提高產業鏈韌性。此外,以數字產業為基礎,合理布局數字產業鏈,以傳統產業鏈數字化轉型為契機,實現傳統產業全產業鏈條的解構與重構,既能提高產業鏈整體的運行效率,也有利于其產業鏈韌性的增強。

4. 數智化衍生的新業態,為產業鏈韌性提升賦予新動力

大數據、云計算、人工智能等數字技術與實體經濟的深度融合,一批新業態正在形成,如人工智能制造、3D打印、互聯網制造等,為制造業高質量發展、產業鏈韌性的提升提供了嶄新的動力支持。一方面,由數智化衍生出的新業態促進了傳統制造業企業的數智化發展。新業態經濟賦能傳統制造業產業,正在全方位改變傳統制造業產業,如推動企業數字化管理進程、加快企業“上云”步伐等。另一方面,提供以需求為導向的生產性供給是新業態經濟的典型特征,是對傳統企業經營模式的顛覆,也為企業探索“新”運營模式提供了思想動力,挖掘產業新動能。應用大數據、云計算等數智化技術更有利于產業鏈各環節信息的有效整合,通過對用戶信息的搜集、挖掘、分析與預測,實現市場需求的精準定位,更好地服務于企業的研發創新、產品供需等,激發市場潛力,釋放產業鏈數智化發展的“滾雪球”效應,推動產業鏈韌性穩步提升。

(三)提升產業鏈韌性,須進一步加強產業鏈治理和標準建設

1. 我國產業鏈治理話語權缺失,影響產業鏈韌性提升

全球產業分工突破固有的地緣邊界,國別溢出效應顯著,產業鏈的協同治理機制建設愈發重要。但由于各國經濟發展階段、監管理念和國別利益不同,固有的全球產業鏈治理以主權國家為主體,存在多元治理主體分歧難以協調及核心主體缺位等問題,治理格局處于混沌狀態(楊繼軍 等,2022)。有效的產業鏈治理涵蓋了產業鏈布局的整合優化、產業鏈組織形式的改進和產業標準治理等內容,其對于提升產業鏈韌性具有重要作用(陳偉光和袁靜,2019)。而當前我國企業在全球產業鏈分工地位總體上還處于中低端環節,產業鏈話語權相對缺失;盡管我國國有企業尤其是中央企業在某些產業鏈中已處于中上游地位,對全球產業鏈具有一定控制能力,但這種能力主要是基于資源導向,而非創新導向(黃群慧,2021)。此外,知識經濟和信息經濟時代,產業競爭規則制定、市場主導權角逐及創新價值分配等都離不開產業標準的作用;產業標準建設是產業鏈治理的重要內容;標準之爭是全球產業競爭的制高點(黃群慧和賀俊,2015)。然而,我國產業標準國際化進程明顯落后于美國、德國和日本等制造強國(劉淑春和林漢川,2020);標準建設方面與發達國家也存在顯著差距,2020年由中國主導的國際標準數量為495項,僅占國際總量的1.8%,而由美、德、日、英和法等發達國家主導的國際標準占比則高達95%;并且我國承擔ISO、IEC技術機構秘書處席位僅為75個,而德國和美國對應的這一數值分別為150和140。

2. 產業鏈韌性的提升,離不開產業鏈標準建設和治理

產業標準建設和治理,對于促進產業鏈形成、延伸和整合以及產業鏈韌性提升發揮著基礎性作用。近年來,中國著力推動產業要素的規范化和標準化,目前產業鏈上各類產業要素已基本具備電子發票、報關單、檢疫證書等相關規范憑證。這保證了產業鏈要素供給的質量和安全,為提升產業鏈韌性和安全水平提供了優質要素來源。但產業鏈整體運營內容規范化和標準化建設仍有待深入推進,特別是涉及產業運營保障體系的內容,將是未來推動產業鏈標準建設和治理的重點。規范而標準的產業鏈運營保障體系有助于優化產業鏈的內外部管理流程,并進一步規避由復雜性和不確定性帶來的風險,為產業鏈韌性和安全水平的提升提供系統保障。此外,信息數據要素作為數字經濟的關鍵生產力和戰略性資源,關乎各國權利博弈的核心利益。然而,國際社會關于產業鏈的數據安全保護和數據流動傳輸尚未達成原則性共識,中國若能及早制定維護產業鏈數據安全和流動傳輸的統一標準,就有可能實現國內標準國際化,掌握產業鏈標準治理話語權,從而有助于產業鏈韌性提升。

3. 產業鏈韌性的提升,離不開產業標準的自主創新

一方面,產業標準的自主創新決定著產業發展的高度。產業高度化包括高新技術的產業化和傳統產業高新技術化。技術創新并不必然帶來產業的高度化,只有實現技術向標準的轉化,經歷“技術專利化—專利標準化—標準壟斷化—壟斷全球化”這一過程,才能真正掌握產業標準制定權(戚聿東 等,2022),市場規模也因此可能在自主創新產業標準的引領下穩步擴張,推動產業高度化,助推產業鏈韌性的提升。另一方面,自主創新的產業標準是產業市場規模發展的杠桿。產業標準具有普適性,具備通用的產業標準,會使得企業投資不會因為標準不符合而引起投資失敗,也會提高產業鏈上企業的投資效率,并撬動企業投資的市場潛力。特別是在數智時代,工業互聯網和智能制造的產業標準是企業爭奪市場份額的有力武器。以數據采集的產業標準建設為例,為產業鏈各個環節的數據采集提供統一標準,有利于上下游企業在一致的規則下實現設備的數據化,進而以競爭促進產業集聚,而由此帶來的規模經濟可進一步擴大市場規模,促進產業高度化,提高相應產業鏈的韌性。

四、新發展格局下我國產業鏈

韌性提升的實踐路徑

新發展格局下產業鏈韌性提升是一個系統工程,既要“操其要于上”,樹立系統思維,把握當前我國產業鏈韌性提升的主要問題及現實邏輯,也要“分其詳于下”,堅持底線思維,緊抓各種契機,找準我國產業鏈韌性的破局條件,探究相應的實踐路徑。

(一)依托新發展格局構建,加快推動構建內需主導、內外互促的產業鏈體系

1. 健全產業鏈安全預警機制,充分發揮我國超大規模市場優勢,打造內需主導的全產業鏈體系

針對不同產業特征,有針對性地評估不同產業鏈韌性及安全水平;完善我國產業鏈安全的調查預警和清單機制,摸清薄弱環節,找準風險點,制定我國重點產業鏈的安全及風險數據圖譜,以及產業鏈關鍵核心技術、關鍵零部件薄弱環節等問題清單,建設全覆蓋、多層次的產業鏈安全數據庫。打破區域壁壘和市場分割,消除阻礙經濟循環的關鍵堵點,以市場機制引導生產要素和資源在更大范圍內暢通流動和配置;實施擴大內需戰略,拓展需求側潛能,促進服務消費,培育新型消費,通過居民消費引領擴大產業鏈根基,厚植產業鏈基礎;促進重點產業鏈的本土化、區域化建設,增強自身產業鏈的供給能力,加快補齊產業鏈短板,不斷提升交通設施、工程裝備、電力設備等具有國際主導能力的優勢產業的競爭優勢,推動農業、儲能、通信等領域的國內全產業鏈建設,形成依托內需市場的全產業鏈體系。

2. 暢通國內大循環,建設高質量的區域產業集群,構建完全自主可控的現代產業鏈體系

依托全國統一大市場建設,不斷加強和完善產業鏈發展的跨區域、跨部門協作機制建設;依托區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,不斷優化地方營商環境,建設具有國際競爭力的產業集群;充分利用我國超大規模市場優勢和內需潛力,抑制產業鏈高端回遷和中低端轉移;進一步暢通國內大循環,增強內循環的內生動力和可靠性,不斷提升跨區域運輸、人才流動、產業分工的合作,完善產業鏈上下游協作機制,增加對國際高水平產業鏈企業的吸引力。以內需為主導推動我國關鍵產業向價值鏈高端升級,強化產業鏈區域集聚效應,促進產業鏈上下游延伸及配套,重塑傳統產業鏈,打造新興產業鏈。注重全產業鏈條協同創新,培育產業鏈新優勢,創新科技成果產業化通道,布局新能源、新材料、人工智能、量子計算、生物技術等領域的產業鏈建設,逐步在關乎國家安全的產業領域和節點實現完全自主可控。

3. 不斷培育主導全球價值鏈的“鏈主”企業,深入推動產業鏈的國際合作與內外互促

不斷深化產業鏈和創新鏈的融合發展,著力推動優勢產業集群創新和產業鏈創新,培育若干主導全球價值鏈的“鏈主”企業以及一批“獨角獸”企業;依托“一帶一路”建設、區域貿易自由化的發展,調整國內部分產業鏈,將部分產業或者產業鏈部分環節轉移至其他國家或地區,同時促進國內產業鏈和區域、全球產業鏈協同發展,帶動國內產業不斷嵌入全球產業鏈、區域產業鏈的高端環節;提升國際循環質量和水平,拓展全球供應鏈,促進關鍵技術、初級產品、中間投入的國際供應多元化,帶動國內大循環,改善我國產業鏈的生產要素質量和配置效率;通過更高水平對外開放,全方位深化國內外創新要素融合發展,引導全球高級生產要素向國內集聚,以高質量開放實現內外聯動,形成有效依托雙循環的現代化產業鏈體系。

(二)堅持創新驅動發展,把握數字化新趨勢,穩步推進產業鏈數智化發展

1. 完善創新機制建設,推動數字技術創新,夯實產業鏈韌性的數智化根基

健全關鍵核心技術和生產環節的預警機制,選擇重點產業制定技術攻關規劃和路線圖,推動關鍵零部件技術、顛覆性核心技術的自主創新;進一步加大研發投入,尤其是基礎研究領域,重點開展基礎前沿科學、共性關鍵技術和跨界融合性技術的研發,著力推動優勢產業集群創新和產業鏈創新;完善公共服務平臺建設,推動創新鏈體系建設,健全技術聯合攻關、跨界合作機制,構建不同類型、不同規模企業,以及不同組織機構組成的產業鏈協作創新聯合體。加強戰略新興產業的科技攻關,加大工業互聯網、5G技術、人工智能、量子信息、區塊鏈、大數據技術的集成攻關和突破;推動企業數字化轉型的體制機制創新,加快完善數據知識產權保護制度,加強數字人才的培養和培訓,不斷增強數字技術創新能力。

2. 強化數字基礎設施建設,加強數字平臺打造,筑牢產業鏈韌性的數智化支撐

強化數字基礎設施建設,切實提升信息傳輸能力是彌合當前國家間、區域間“數字鴻溝”的關鍵舉措。加快5G通信、人工智能、區塊鏈、工業互聯網、系統優化算力等新型數字基礎設施布局,深入推進IPv6規模部署、技術創新及融合應用,打通數據生產要素流通“大動脈”;加快構建智能化綜合型數字信息網絡基礎設施,助推企業“上云”、工業互聯網建設和數字化轉型;適當加大對中西部地區數字基礎設施投資的政策傾斜,提升地區間數字信息和服務互聯互通水平。部署新型數字信息化基礎平臺建設,加快構建公共數據開放平臺;健全國家數據管理體制機制,推動數據資源體系建設及共享,為關鍵數字核心技術的攻關提供保障;加強平臺經濟規范治理,推動平臺企業規范健康發展;充分發揮數字平臺的信息優勢,打破產業鏈上下游企業之間的“信息孤島”,實現從產品設計、加工制造、售后服務等各個環節數據資源的“虛擬集聚”,打造產業鏈數智化生態體系。

3. 完善數字領域立法,健全數字治理體系,構建產業鏈韌性數智化屏障

統籌推進數字領域立法,健全相關法律制度體系,建設公平規范的數字治理生態;加快網絡綜合治理體系建設,完善網絡安全領域法律法規體系,加強數據要素安全保障,構建科學、高效、有序的管網治網格局,為產業鏈數智化建設搭建可信可控的數字安全屏障;逐步完善數字領域監管規則,探索建設數據監管服務中心和交易場所,加快推進數據要素分級分類管理,解決數據要素“確權難”“交易難”“監管難”等問題,促進數據有序高效流動;加快構建跨境數據流動治理體系,在保障數據主權的基本前提下促進數據的跨境流動,通過對ICT、5G、機械等各類產品進行信息安全認證,以確保出口產品滿足國際對信息安全的要求,防范數據流動過程中可能存在的“原生風險”及其衍生的“次生風險”;依托高水平對外開放,深入推進制度型開放,積極參與數據跨境流動等國際規則制定,搭建數字領域開放合作新平臺,不斷培育和提升產業鏈的數字治理能力。

(三)深化區域經濟合作,推進產業標準建設,不斷提升我國在全球產業鏈治理方面的話語權

1. 推動全球治理機制完善,提升標準化開放水平,在全球治理中發出更多“中國聲音”

著力推動全球治理體系變革,不斷提高我國在全球治理中的話語權,特別是依托“一帶一路”、RCEP自貿區建設等,逐步形成中國主導的全球產業鏈治理新方案和新機制;維護產業鏈的全球公共產品屬性,積極促進產業鏈治理從美國的霸權治理向多元化、多層次模式轉變,防范在全球治理赤字的背景下陷入“金德爾伯格陷阱”。標準競爭已成為全球治理競爭的制高點,標準的國際化已成為決定一國全球產業治理能力的重要維度。在制造業的中高端領域,由于目前發達國家把控著一些重點產業和領域的國際標準,我國產業鏈話語權相對缺失;盡管我國擁有的國內標準數量龐大,但存在“重國內,輕國外”問題,資源分配不均導致我國在國際標準制定中參與度低。要充分認識到標準在全球產業鏈治理中的作用,穩步擴大產業標準制度型開放;對標一流產業標準,加強國際產業標準的能力建設,提高國際標準提案質量;積極參與國際標準化組織和活動,深化標準化交流與合作,助推國內標準國際化進程;主動參與知識產權全球治理,深化知識產權保護的國際合作;不斷提升我國在國際規則重構中的話語權,加快實現從深度參與的“跟跑者”向全球治理的“領跑者”角色轉變。

2. 主導構建區域價值鏈,深化區域標準合作,不斷增強產業鏈區域治理話語權

進一步推動高水平開放,高質量實施RCEP,同時加強中日韓、中印之間的經貿談判和交流合作,促進與東亞和東南亞國家或地區的產業鏈合作,打造東亞及東南亞區域價值鏈命運共同體;以“一帶一路”為核心,進一步深化與沿線國家的國際合作,推動區域經濟一體化建設,構建中國主導的“一帶一路”區域價值鏈。標準失調、標準沖突乃至標準缺失等,是中國在與RCEP其他成員國和“一帶一路”沿線國家開展區域性經濟合作時必須正視的挑戰。中國應積極融入并主導區域標準化組織的標準制定,建立多層次標準化國際合作機制,增強在全球產業鏈治理中的話語權。緊密對接RCEP、“一帶一路”沿線重點國家或地區的發展戰略,以重大工程合作項目為抓手,推動簽署更多帶有軟法性質的政府間標準化合作協議;建立雙邊及多邊標準文本互換機制,完善雙邊及多邊標準互換互認工作程序;成立雙邊及多邊優勢產業、重點領域標準化工作小組,務實審議標準互換目錄,推動雙邊及多邊標準體系兼容等。另外,RCEP成員國和“一帶一路”沿線國家很多都是ISO成員國,中國應積極借助ISO國際平臺,與其他國家聯合研究提出相關ISO國際標準研究項目,加快中國實質性參與國際標準化建設的步伐。

3. 創新產業標準建設,健全成果轉化機制,加快對未來產業的標準治理布局

健全知識產權保護制度體系,加強產業標準建設與治理,內推外引提升我國產業鏈韌性。一方面,我國標準化起步較晚、標準國際化進程緩慢、行業間技術水平差異大。應聚合力布局未來產業的技術標準制定,加強人工智能、量子信息、生物技術、數字科技等關鍵領域的標準化研究,主動攻關新能源、新材料、大數據、智能網聯汽車等重點領域國際標準突破,實現標準治理的“彎道超車”,以產業標準建設助力重點核心產業穩鏈工程。另一方面,完善科技成果轉化為產業標準的機制及服務,健全專利申請制度,強化產業標準制定過程中涉及的知識產權保護,把國內先進技術和產品及時地轉化為行業標準、國家標準及國際標準,加快科技成果的落地轉化,提高國內知識產權儲備,對侵犯我國核心技術知識產權行為予以嚴厲懲處。

[參考文獻]

[1] 陳偉光,袁靜.混合治理:全球產業治理的一個分析框架[J].國外社會科學,2019(2):52-64.

[2] 陳曉東,劉洋,周柯.數字經濟提升我國產業鏈韌性的路徑研究[J].經濟體制改革,2022(1):95-102.

[3] 成青青.產業鏈供應鏈內涵、機理與測度研究——基于地區產業鏈供應鏈韌性及對南通的啟示[J].上海經濟,2022(6):25-40.

[4] 郭克莎,田瀟瀟.加快構建新發展格局與制造業轉型升級路徑[J].中國工業經濟,2021(11):44-58.

[5] 郭周明,裘瑩.數字經濟時代全球價值鏈的重構:典型事實、理論機制與中國策略[J].改革,2020(10):73-85.

[6] 黃群慧.新發展格局的理論邏輯、戰略內涵與政策體系——基于經濟現代化的視角[J].經濟研究,2021,56(4):4-23.

[7] 黃群慧,賀俊.中國制造業的核心能力、功能定位與發展戰略——兼評《中國制造2025》[J].中國工業經濟,2015(6):5-17.

[8] 凌永輝,劉志彪.全球價值鏈發展悖論:研究進展、述評與化解[J].經濟體制改革,2021(3):100-107

[9] 劉淑春,林漢川.我國制造業標準國際化戰略對策[J].宏觀質量研究,2020,8(6):80-95.

[10] 劉志彪,郭夢華.全國統一大市場與產業鏈現代化:內在邏輯及重點推進方向[J].求索,2023(1):142-150.

[11] 戚聿東,杜博,葉勝然.知識產權與技術標準協同驅動數字產業創新:機理與路徑[J].中國工業經濟,2022(8):5-24.

[12] 石建勛,盧丹寧.著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平研究[J].財經問題研究,2023(2):3-13.

[13] 唐宜紅,張鵬楊.提升對外遷產業供應鏈的可控力——中國制造業產業鏈外遷問題研究[J].開放導報,2022(4):7-14.

[14] 汪彬,陽鎮.雙循環新發展格局下產業鏈供應鏈現代化:功能定位、風險及應對[J].社會科學,2022(1):73-81.

[15] 肖興志,李少林.大變局下的產業鏈韌性:生成邏輯、實踐關切與政策取向[J].改革,2022(11):1-14.

[16] 楊繼軍,艾瑋煒,范兆娟.數字經濟賦能全球產業鏈供應鏈分工的場景、治理與應對[J].經濟學家,2022(9):49-58.

[17] 張虎,張毅,韓愛華.我國產業鏈現代化的測度研究[J].統計研究,2022,39(11):3-18.

[18] 張杰.中國關鍵核心技術創新的機制體制障礙與改革突破方向[J].南通大學學報(社會科學版)2020,36(4):108-116.

[19] 張杰,張晨曦.全球產業鏈供應鏈重大風險與應對策略[J].開放導報,2022(4):21-27.

[20] 趙偉洪,張旭.中國制度型開放的時代背景、歷史邏輯與實踐基礎[J].經濟學家,2022(4):17-27.

[21] 鄭濤,楊如雪.高技術制造業的技術創新、產業升級與產業韌性[J].技術經濟,2022,41(2):1-14.

① 數據來源:中新網,https://www.guancha.cn/industry-science/2018_07_15_464153.shtml。

The Realistic Logic and Practical Path to Enhance the Resilience of the Industrial Chain

Zhu Shujin, Li Dan, Peng Bin

(School of Economics and Trade, Hunan University, Changsha, Hunan 410079)

Abstract: At present, under the background of the century-old changes and the regionalization, short-chain and diversification of the division of labor in the global industrial chain, the security and stability of China's industrial chain are facing multiple challenges, such as substitution transfer, capital reflux, incomplete industrial chain, hidden dangers of industrial chain security and lack of voice under the deep evolution of the international economic order, as well as insufficient innovation support. Enhancing the resilience of the industrial chain is an inevitable requirement for building an autonomous, controllable, safe and reliable modern industrial chain supply chain system. It is necessary to explore the realistic logic of improving the resilience of China's industrial chain under the new development pattern from three aspects: the construction of a unified national market (market side), the drive of digital intelligence (power side) and the governance of industrial chain (governance side), so as to speed up the construction of an industrial chain system dominated by domestic demand and promoted by internal and external forces, promote the digital development of industrial chain, deepen regional cooperation and industrial standard construction, and enhance the voice of the industrial chain.

Key words: New Development Patterns; Industry Chain Resilience; Digital Intelligence; Regional Cooperation; Modernized Industrial System

(收稿日期:2023-03-10? ?責任編輯:羅建邦)