上林縣3種叢生竹造林表現及應用評價

覃豪簫

摘 要 為確定最適合在廣西壯族自治區南寧市上林縣推廣種植的叢生竹,對引進的麻竹、吊絲球竹、綠竹進行相關指標測定。用3種1年生叢生竹進行定植,測定第3年的保存率、立竹量、胸徑、株高、產筍量。試驗結果表明,3種叢生竹保存率、胸徑、株高有顯著差異,立竹量、產筍量有極顯著差異;3種叢生竹的保存率在87%以上,達到相關標準要求,造林成功;麻竹胸徑最大且出筍量最多,綠竹立竹量最大。證明3種叢生竹都適宜在上林縣推廣種植,其中麻竹最適宜發展筍用林,綠竹適宜發展材用竹或生態景觀林。

關鍵詞 叢生竹;生長指標;廣西南寧市上林縣

中圖分類號:S795.9 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.02.040

竹類有叢生竹和散生竹兩大類,叢生竹比散生竹的生長周期更短,叢生竹一般3年左右就可進入豐產,而散生竹(如毛竹)則要8年左右才能進入正常投產。叢生竹的地下莖形成多節的假鞭,節上無芽無根,由頂芽出土成竹稈,竹稈在地面呈密集叢狀,與散生竹相比,叢生竹能在較少的空間上長出更多的竹稈。一般1~2年就可成材利用,具有高產、高效、經濟的特點[1]。大型叢生竹根系發達,能增加水流運動的阻力,減緩水流速度,防止地表結皮的形成,增加入滲,減弱水流對地表的沖刷作用,有很強的固土能力;樹冠面積大,能截流雨水,減少雨滴與地面的直接接觸;林下大量的落葉可有效削減雨滴的能量,并改善土壤的理化性質,增強土壤持水力,保肥效果顯著,有助于生態環境建設。

廣西壯族自治區(以下簡稱廣西)位于我國南方,為熱帶、亞熱帶區域,氣候溫暖,水分充足,十分適宜發展林業。廣西竹類資源豐富,有157種,竹林面積達34.7×104 hm2,在廣西林業產業和生態建設中具有重要地位[2]。同時,廣西是叢生竹的主要分布地和竹產業發展重點區域,如廣西百色市田林縣的麻竹在市場上很受歡迎,竹筍以產地命名,稱為“八渡筍”,是田林縣歷史悠久的特產,清朝時期被列為貢品[3-4]。叢生竹通常1年栽種、多年收益,筍、材、葉等用途廣泛[5-8]。近年來,隨著廣西柳州螺螄粉產業的做大做強,對甜竹的需求進一步增加,廣西南寧市上林縣加大了叢生竹的造林進度。為促進當地科學種植叢生竹,培育特色產業,促進鄉村振興,筆者對3種叢生竹的生長性狀進行了研究,報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于廣西南寧市上林縣澄泰鄉大坡村2林班6、7小班。該地海拔125~170 m,為丘陵低山地,坡度5°~12°,地勢平坦。南亞熱帶季風氣候,年平均氣溫20.9 ℃,極端最高氣溫40.4 ℃,極端最低氣溫-2.1 ℃,年平均無霜期337 d,雨量充沛,年平均空氣相對濕度80%以上。土壤為紅壤,較為肥沃。此次試驗地為桉樹采伐跡地。

1.2 試驗材料

麻竹(Dendrocalamus latiflorus),引自廣西田林縣;吊絲球竹(Bambusa beecheyana),引自南寧市林業科學研究所;綠竹(Bambusa oldhamii),引自廣西隆安縣。均為1年生無紡布扦插苗。

1.3 試驗設計

采用隨機區組試驗設計,每個小區共種植5行,每行沿等高線方向種植20 m,株距為4 m,每小區造林30株,每個處理重復3次,試驗區面積約0.4 hm2。

1.4 種植及田間管理

1.4.1 整地

將試驗地上的灌木、雜草砍倒,與桉樹枝葉拌勻,在四周設置好防火隔離帶。在雜灌曬干后進行煉山,將燃燒不完全的枝條歸堆清理,用石灰粉按4 m×

4 m的株行距在林地上布點。每小區邊緣行的間隔為

6 m,以使各小區界線明顯。布好點后挖0.5 m×0.5 m×

0.4 m的栽植穴,表土與心土分別放在穴的兩側。每穴施塘泥20.0 kg+鈣鎂磷肥0.5 kg,充分拌勻后先回填表土,再回填心土。

1.4.2 種植

2020年2月在雨后進行種植。無紡布割開后將苗放置于穴內,培好土,保持根系舒展,可剪除較長的須根。在培最上層土時踩緊,再在上面鋪一層松土,種植完成后淋1次定根水。

1.4.3 田間管理

1)撫育除草。2020年6月扯草1次,8月割草

1次。2021年以后,每年分別在5月、7月各割草2次。將割除的草培在竹蔸上,可增加土壤有機質,同時起到保水的效果。

2)施肥。種植后第2年的3月,在竹蔸上坡方向距新發竹約0.6 m處挖半圓形的小溝,以不挖到竹根為宜,每667 m2施m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=

15∶15∶15復合肥25 kg;種植后第3年,在竹蔸另一側施相同種類和劑量的復合肥,之后每年交替在不同側施肥。

3)病蟲害防治。近3年試驗地的病蟲害較少,但也要加強防治,做到及早發現、及時防治。主要蟲害有竹蚜蟲、竹大象甲、小竹象甲、黃脊竹蝗等。蚜蟲用50%抗蚜威可濕性粉劑3 000倍液噴灑處理;竹大象甲、小竹象甲主要為害葉及竹筍,一般用5%啶蟲脒乳油800~1 500倍液,或20%阿維·殺蟲單800~1 000倍液處理;黃脊竹蝗以為害竹葉為主,通過影響光合作用降低第2年的出筍量,一般在跳蝗上竹時,用50%馬拉硫磷800~1 000倍液噴霧防治,也可在林中釋放白僵菌。病害主要為竹煤煙病,又稱竹煤污病。要及時做好撫育,防止林間郁閉度過大;竹煤污病多由蚜蟲和介殼蟲的排泄物引起,因此要做好蚜蟲和介殼蟲的防治,可用0.3°Bé的石硫合劑噴霧防治。

值得注意的是,叢生竹較高,用一般的噴霧方式防治不僅費力,效果也差。使用無人機進行防治具有快速、效果好的優勢,省工省力,在生產中可優先選用。

1.5 指標測定及數據處理

1.5.1 指標測定

1)保存率。于2022年10月23日測定,成活株數為在調查時有新竹的竹叢,采用各小區全面調查的方法進行。保存率=成活的株數/種植株數×100%。

2)立竹量與胸徑。于2022年10月8—9日測定。參加試驗的竹叢成活后均未采伐,統計所有胸徑大于2 cm的新竹量,每叢測定一株中等大小竹子的胸徑。

3)株高。于2022年10月8—9日測定,每叢實測一株中等大小的株高。

4)產筍量。于2022年的6月竹筍出土后開始觀察,在竹筍高為30 cm左右時割下稱重,觀測一直持續到9月竹筍出土結束,數據進行累加。

1.5.2 數據處理

用SPSS 19.0軟件中正交設計的方差分析方法進行方差分析,采用Duncan法進行多重比較[8]。

2 結果與分析

2.1 叢生竹保存率及生長性狀的差異分析

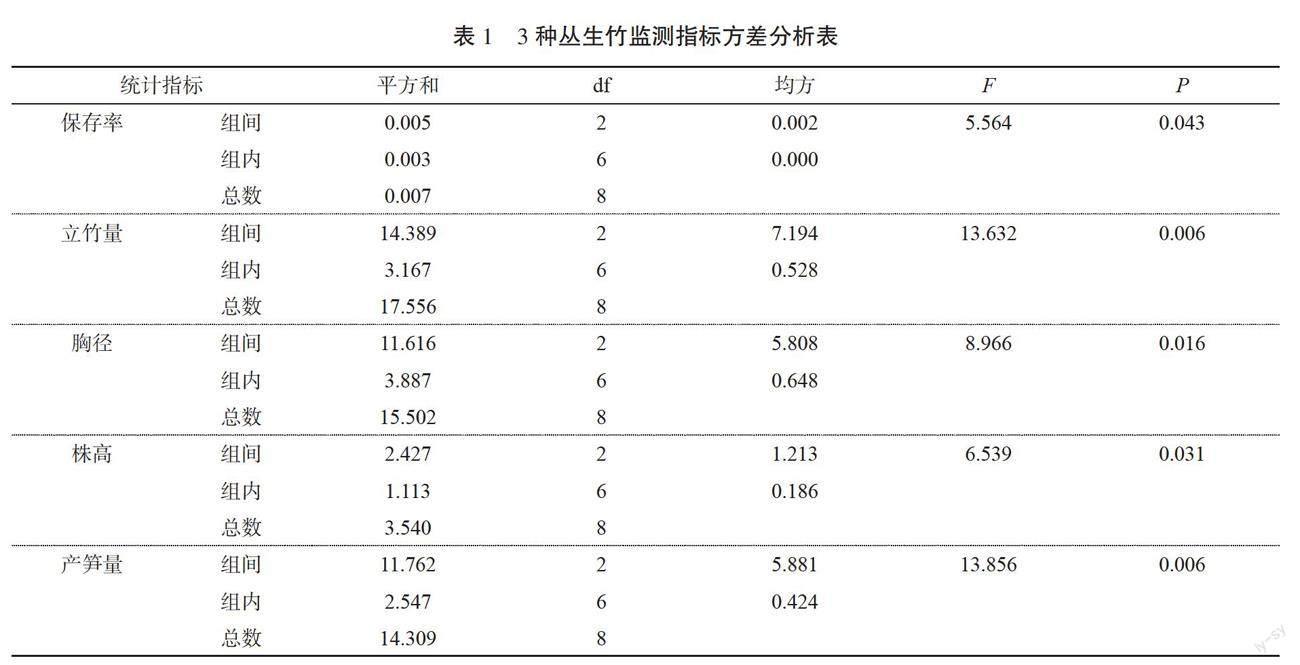

經方差分析,3種叢生竹保存率、胸徑、樹高3項指標P<0.05,表明3種叢生竹在保存率、胸徑、株高方面有顯著差異;3種叢生竹新竹立竹量、產筍量2項指標P<0.01,表明3種叢生竹在新竹立竹量、產筍量方面有極顯著差異(見表1)。

2.2 叢生竹保存率及生長性狀的多重比較

為研究3種叢生竹間的保存率、立竹量、胸徑、樹高、產筍量等經濟性狀的具體差異,進行了多重比較(見表2)。

經多重比較,吊絲球竹的保存率最高,分別比綠竹、麻竹高2.96%和5.77%;綠竹的新竹立竹量最高,分別比吊絲球竹、麻竹高58.1%和48.1%,表明綠竹的萌發力很強;麻竹的胸徑最大,分別比吊絲球竹、綠竹高41.2%和73.6%;麻竹的株高最大,分別比吊絲球竹、綠竹高18.9%和20.7%;麻竹的產筍量最大,分別比吊絲球竹、綠竹高21.4%和53.7%。

3 結論與討論

1)3種叢生竹均適宜在上林縣推廣。依據此次試驗,3種叢生竹保存率都在87%以上,超過了造林技術規程中保存率大于85%的技術指標要求,表明3種叢生竹造林后可通過造林工程驗收。且3種叢生竹都能發筍成竹,并能健康成長發育成竹材,即3種叢生竹都適宜在上林縣推廣。

2)麻竹適合作為筍用林推廣。麻竹在參加試驗的3種叢生竹中雖立竹量中等,但胸徑最大,這也是盡管麻竹立竹量比綠竹少,但其產筍量仍比綠竹大的原因。在筍用林中,以筍粗壯、產量高為最佳選擇,因此,麻竹是上林縣最適合做筍用林的叢生竹。

3)綠竹適合作為材用林或生態景觀造林推廣。在河流兩岸或其他森林生態、景觀區域,為迅速形成景觀,必須先解決郁閉度低的問題。綠竹的立竹量最大,表明其萌發力最強,可短時間內形成有效的樹冠面積,提供的用材也最多,是最適合做生態景觀造林的叢生竹。

4)本次試驗的不足。此次引種的叢生竹種類少,觀測時間較短,因此在豐產性方面未進行有效的觀察與積累,部分叢生竹在后期也可能有較好的表現,因此仍需延長觀測時間以提供更完整的對比資料。

參考文獻:

[1] 丁雨龍.竹類植物資源利用與定向選育[J].林業科技開發,2002(1):6-8.

[2] 羅筱娥,蒙蘭楊,李立杰,等.7種大型叢生竹容器扦插苗造林效果分析[J].西部林業科學,2019,48(1):114-118.

[3] 石庭西.把田林縣建成“八渡筍之鄉”的建議[J].廣西農學報,1996(2):53-56.

[4] 溫欽舒.大型叢生竹水土保持效益試驗初探[J].亞熱帶水土保持,2006(3):19-22.

[5] 馬乃訓.國產叢生竹類資源與利用[J].竹子研究匯刊,2004(1):1-5.

[6] 丁雨龍.竹類植物資源利用與定向選育[J].林業科技開發,2002(1):6-8.

[7] 蒙蘭楊,鄧莉明,羅筱娥,等.9種大型叢生竹枝條扦插成活率的相關性分析[J].廣西林業科學,2018,47(1):105-109.

[8] 張力,甘乾福,吳旭.SPSS 19.0(中文版)在生物統計中的應用[M].廈門:廈門大學出版社,2013.

(責任編輯:張春雨)